- +1

徐夢梅:追憶小三線建設者的青春年華

編者按:對于很多人而言,“小三線”是一個陌生的名詞,而對一些上海人來說,這個詞卻有著非同尋常的含義。四五十年前,他們響應國家的號召,從都市走向山村,生產軍工,一呆就是十余年。歲月無情,曾經的少年已然兩鬢雙白,回想起當年的奮斗歷程,卻依舊記憶猶新。溫故過去,才能燭照未來。今天帶來的是小三線親歷者徐夢梅編纂紀念文集的故事,他既是親歷者,也是記錄者。歷史只有通過研究,才能被后人更好地認知。通過他的記錄,我們得以了解當年小三線建設的點滴往事。

文 | 徐夢梅

1970年我從上海市機械工業學校畢業進入小三線,開始在協作廠火工車間當尾管裝配工人,三年后進入廠辦當秘書,之后在黨辦和廠辦從事領導工作長達十余年。我對工廠的情況比較熟悉,當年工廠許多重要文件都是我起草的。小三線工廠在20世紀80年代初期,向上海市委和五機部反映工廠生存情況的一些重要文件,我是親歷者和擬稿人。我出生于1949年,是“和共和國一起長大”的同齡人,我也是為祖國的發展奉獻過青春的人。光陰荏苒,70年過去,時間雖悄然改變我們的容顏,卻為我們留下了燦爛的青春記憶。

1986年上海小三線職工陸續調回上海,30多年間,小三線人曾數回故地憶想當年情景,也曾筆尖流露寫下塵封的故事。據我所知,目前關于以上海小三線企業為中心的回憶錄有《井岡碧云》《追憶勝泥足跡,難忘辛勤耕耘》以及徐有威和陳東林教授主編《小三線建設研究論叢(第三輯)》中上海市協作機械廠“情寄昌北”專輯(上海大學出版社2018年版,第55—316頁)三本。其中,“情寄昌北”專輯耗時兩年,拋棄了先前的散點式編寫方法,依據工廠經營的主要方面劃分板塊進行敘述,有的放矢。專輯的文本材料收集方面章法井然,主稿人皆是當年該廠各部門的主要負責人,照片的選擇也加以考量;文章的編排構思方面嚴謹有度,不再只是反映歷史上的小細節、小瞬間,而是構成一個大的歷史片段。

這次有機會作為“情寄昌北”專輯的主要負責人,我在人員組織、材料收集、文稿修改、整理匯編方面都發揮了較大的作用,感到非常榮幸。

徐夢梅(左)參加2018年上海書展期間上海大學出版社有關《小三線建設研究論叢》 的出版活動

我的小三線文字緣

我的小三線文字緣最早可追溯到1975年初,當時正是上海小三線建設的上升期。上海人民出版社的江曾培先生(后任上海文藝出版總社社長、黨委書記,著有《江曾培文集》等)帶了幾個編輯來安徽體驗生活,上海小三線后方基地的領導希望能讓上海人民出版社幫助編一部反映小三線生產生活的短篇小說集。于是就讓后方基地工會牽頭,由各廠推薦有一定文字能力和工作經歷的青年職工參加創作學習班。我當時已在廠辦工作,有些寫作基礎;張長明是上海華東航空工業學校的,與我同一天進山,他也有較強的文字表達能力,于是我倆被推薦參加這次在績溪雄路的培訓學習。經文學創作的掃盲培訓,后來又在安徽屯溪巖寺培新汽車廠拿出短篇小說的初稿,最后在屯溪后方基地定稿,前后用了近半年的時間。江曾培老師看了我倆的小說初稿,認為我與張長明文筆相似,就讓我倆共同創作了短篇小說《脈搏》。

這篇小說的故事背景是在珍寶島自衛反擊戰前后,車間職工因為抗風管的產品質量問題產生了一些思想波動以及工人針對主張保守主義的生產科領導“朱貴年”展開的斗爭故事。小說標題“脈搏”寓意著后方山區的生產節奏與前方戰事情形緊密關聯。該小說與同期創作的12篇小說匯編成短篇小說集《忻山紅》,并于1975年5月由上海人民出版社出版,《脈搏》后來還被改編成連環畫出版。雖然《脈搏》用的是“三突出”的創作方法,無過多的文學色彩,但以當下的視角來切入,這篇文章恰好是當時上海后方小三線生產生活的生動寫照,是帶有歷史假設的客觀反映。這次寫作經歷對我來說是“插柳無心”,多年之后《忻山紅》卻成了后方小三線的重要歷史資料。

回首往事,青春是否有悔?我的答案是“否”。徐有威教授與其學生在2012年底對我進行了采訪,將我曾經歷的重要事情鋪陳敘述,把我所述內容整理成一個個故事。我的這篇采訪稿也被收錄在由他主編的《口述上海——小三線建設》(上海教育出版社2013年版)一書中,這次采訪成為我與小三線的第二段文字緣。2014年香港的鳳凰衛視與徐有威教授合作拍攝一部紀錄片名叫《千山紅樹萬山云》,徐教授推薦了我。鳳凰衛視記者來到我家進行拍攝,我在受訪結尾用了一句話進行總結,以表達我們上海小三線建設者的心聲:“對小三線這段歷史,我們是不會忘記的,它將永遠銘刻在小三線建設者這一代人的心里。”這段拍攝經歷成就了我與小三線文字歷史的第三段緣。而第四段緣則是“情寄昌北”專輯的出版。因此從某種意義上來說,我是個幸運兒。我與小三線文字歷史的四段緣分,大概就是一些山友所說的“大滿貫”了。

“昌北人”的召集

2016年4月,在歡送原協作機械廠黨委副書記陳學會赴美國女兒家居住生活的餞別宴上,一群老同志聚在一起又聊起了小三線。原協作機械廠黨委書記張章權提議寫一本我們協作廠的回憶錄。我第一個應和張書記,我在這些老領導面前,是個“年輕人”,理應為我們廠作貢獻,我表示愿意主動承擔起這部工廠回憶錄的組稿、編輯和出版方面的具體工作。

張書記的提議也得到了很多在場老同志的響應,在當天的宴席上有幾個廠部領導已經約稿成功,如我們的黨委書記張章權、黨委副書記趙岳汀等。坐在我右邊的高球根先生曾擔任過副廠長,他之前和我聯系過,他已經寫了一篇20萬字的回憶錄,其中協作廠一段歷史就有8萬余字,已經初步成稿。

編輯回憶錄這件事既然是我主導,我在這方面就必須有所把握、有所構思。這次編輯回憶錄不是“張三”或者“李四”都可以參與的,我們是有側重、有布局、有章法的。我們的黨委張書記寫工廠政治和協作廠總體的生產情況。趙岳汀副書記曾主管火工車間,后來還主管過檢驗,因此他寫火工車間生產和軍品質檢這些內容。

這次聚會之后,我繼續組稿。徐紹煊曾長期在工廠生活后勤部門擔任領導,他是首選對象。聽說要寫回憶錄他一口應允,并表示要盡量把當時經歷過的事情寫成一個個小故事,給山友們留個紀念。我又詢問了我進廠辦公室時候的老副主任趙振江是否有寫作意愿,他是我的老朋友,原是上海公安系統的干部,后隨妻子一起進山,在廠辦主要負責與地方打交道。但他對我說:“阿夢啊,我現在記性不好了,很多事記不起來了。”我安慰他:“你先寫,寫好之后我幫你改。”他便寬心地答應了。

財務方面這塊內容是請華東航校的唐定發寫的。那次我和高球根去黨委張書記家正好碰到唐定發和太太一起來探望張書記。張書記曾分管過工廠財務,唐定發進廠后就直接分配在財務科工作,很早就被提拔當科長,一直在此崗位工作到工廠調整回上海。他對后方小三線財務管理工作、工廠管理乃至小三線調整的財務方面的處理等情況非常熟悉。他非常樂意寫財務的內容,最后寫了2萬余字,語言生動,文如其人。在征集關于團委的內容時,正巧歷屆團委成員有個聚會,作為第一屆團委干部高球根也應邀參加。那天他聯系上了一同參會的曾柏清。曾柏清曾當過團委副書記,后期調去當保衛科長,所以關于團委和保衛方面就交給曾柏清去寫,其文章中也可以涉及與當地往來、工農關系的內容。

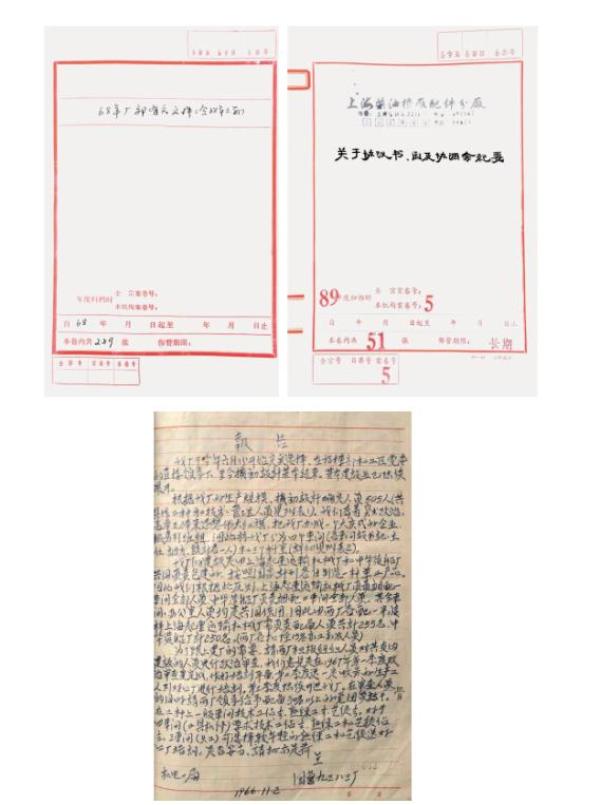

上海市協作廠檔案資料

“情寄昌北”孕育而生

張書記已經88歲了,以前我當辦公室負責人時,我是他的部下,經常受他指導起草各種文件。雖然大家已經退休,沒有了以前的利益關系,但是我們之間這么多年的感情還在。2012年徐有威教授在編寫小三線口述史時,也曾專程采訪過張書記。后來因種種原因,采訪文章沒被選用,我感到非常遺憾,我們協作廠的回憶錄,必須要有張書記這個建廠元老的文章。于是,我對張書記說:“張書記,你給我一些你的資料,我們一起寫這篇文章。”

2016年7月,我和高球根一起到張章權家里聽他講當年的一些故事、他所經歷的工作和一些生活細節。張章權書記是個生活樸素、工作扎實、非常平易近人的領導。我們這些部下常常開玩笑說他有“三件寶”: 第一件寶是破棉襖,冬天夜里值班非常寒冷,他總是披著一件破棉襖,即使是去職工家里串門走訪,他也會穿這件破棉襖;第二件寶就是一個美國產的指甲刀,這是在20世紀40年代買的;第三件寶我已經不記得是何物了,我曾問過以前的同事們,他們也全忘記了。張書記不僅有“三寶”,還有“三不”習慣,即不戴帽、不抽煙、不喝酒,所以他現在身體很硬朗。張書記進山后,他妻子一個人在上海把四個孩子拉扯大,而且個個學業有成。張書記出山后,他把在小三線這些年有限的生活費中節省攢積下的600元給妻子買了一條金項鏈,感謝妻子這么多年一直辛苦照顧孩子。但他建議600元買金項鏈送妻子一事最好不要寫進去。我說從這件事中反映出您廉潔奉公,體現了小三線干部的本色。高球根先生也幫助做工作,結果他同意把此事寫進回憶錄了。回憶錄出版后,我廠的一些老同志對張書記此舉贊美有加,說:“想不到老張也有些‘革命浪漫主義情調’。”張章權講的故事是凌亂的、是分散的,依據他的故事以及我對他的了解,最后和他一起將文稿完成,讓他的兒子打印出來給他看,他很欣慰地對我說:“阿夢,你的稿子我看過了,不用改了。”

除了張書記的回憶錄是我幫忙共同完成的,其他人都是自己撰寫文章。高球根工作經歷多、寫作能力強、記性也很好,所以他在空閑時間經常會寫文章把以前的一些事情記錄下來。他從自己在漁業公司時寫起,一直寫到他在小三線的17年,都一一留下記錄。按照高球根自己寫的故事,我并沒有作很大的修改,在尊重原文的基礎上只對語句不通之處及錯別字作了部分修改。趙振江最初發給我的文章大概只有兩千字,我就替他充實了一些內容,他看到文章時感到抱歉:“阿夢,實在不好意思,還麻煩你幫我增加內容了。”我把我了解到的關于趙振江的情況寫進了文章中,當年他老婆是上起廠工人,他是公安系統的干部,他是“婦唱夫隨”進山支內的,我就把他這個故事以及早期的一些工農關系故事補充進他的文章里。徐紹煊主要寫的是后勤,這方面相關的故事比較多,所以我建議他再增加一部分相關的內容,我負責給他重新拼裝。曾柏清是比我高兩屆的學長,他曾任我們廠的團委書記,能說會道,下筆有神,我也只是替他修改了部分文字。唐定發的文章有著獨特的個性,文章風格柔和婉約,這是他的文字特色,因此他的文章我也沒有過多改動。

在編輯時,我不僅要把他們缺少的內容全部補上,而且我還要均勻材料,文章內容重復的地方要做到相互平衡,因此我都會事先征求各位撰稿人的意見再進行修改。另外我還要給他們的文章潤色,保證他們的文字通順,所以我自己的回憶文章是最后一個完成的。我的回憶文章起了一個“三回故地”的標題,講的是出山以后的二十幾年中多次重返工廠故地的故事。這樣寫的原因有兩個: 一是我在前幾段小三線文字緣中已經把工廠的一些重大事情都講進去了,再寫就重復了。二是我在組稿時,由于各方面的因素,有好幾塊的內容沒能寫進去,如協作廠工會、團委的內容尚有空白;我廠壓鑄尾管獲得上海市科技二等獎的經過;協作廠撤離后華東師大接管的后續情況等都未寫及。

我采用多次重返故地,觸景生情,見物思人,運用20世紀80年代曾流行過的“意識流”的寫作方法,可以將內容無限擴大,視角靈活轉換。只要是在工廠發生過的各種大小事情,有記錄價值的內容,我都設法把它寫進文章里。出版后,不少山友對我說: 文章寫得很接地氣。

我曾寫到進廠初期在總裝車間當裝配工,當地一個征地農民工小周是我的同事,他因政策留守當地,華師大撤走后,小周分配到臨安一個工廠上班,不幸英年早逝。我在回憶文章中記錄了與他的交往與友誼。小周的上海師傅看了我們的回憶錄,還多購了一本書,專門送給小周的妻子留作紀念,小周的妻子看到書后很感動。

我的文章中寫到過一個生于山里的小三線二代,1986年工廠開始撤離山區返回上海,這孩子本來已考入上海中專,可是他惦記著山里兒時的伙伴,這年夏天他又回到山里玩,誰知當天小伙伴聚餐后去水庫游泳,不幸溺亡。當事人的父母看到那篇文章后,又引起對往事的悲痛回憶。我得知此信息時,心中感到十分歉疚。

2017年春節后,回憶錄基本成稿,我足足用了半年多的時間,進行編輯和修繕。期間我一邊整理完善稿子,在改稿過程中對有關撰稿者提出修改意見,一邊又在等待他們的補充稿。我自己也在寫稿,雙管齊下,我全身心地投入,幾乎沒有閑暇時間。

2017年下半年,我把這些文章拷貝給徐教授,并與重要合作者高球根先生一起去上海大學與徐教授會面、溝通出版事宜。徐教授認為根據這部回憶錄的內容,有較高的史料價值,可編入《小三線建設研究論叢》,最后徐教授與我們合影留念。至次年的4月,我和高球根到上海大學歷史系去校對,主要是文字校對,檢查有無錯別字。開始的專輯題目是“情系昌北”,昌北是昌化的北面,處于浙江的西北。我感到這個“系”太直了一點,就改成了“寄”,這是更具情感化的表達。對于8篇文章的編排順序我也做了刻意的安排,黨委書記張章權的文章名正言順地放在第一篇,第二篇是黨委副書記趙岳汀的文章,第三篇是老總務科長徐紹煊的文章,第四篇是辦公室老主任趙振江的文章,接下去是曾柏清、唐定發、高球根的文章,高球根是副廠長,用他的文章來壓陣比較合適。前面這些文章全是回憶錄,而我的文章是“意識流”,所以這中間用了原動力科長祁學良當年寫的兩首詩歌來分隔,這樣能從結構和邏輯上進行區分。

心里的“話”

在這部回憶錄的組織、編寫過程中,令我感動的是,三十多年過去,小三線歲月已與我們漸行漸遠,但是每一個人仍舊十分愿意而且非常認真地完成寫作,這些都是對我們青春年華的記錄。在我收集資料時,他們主動提供給我當年事情發生的過程及細節;在平衡材料時,我同相關作者商議是否能把這件事分給另一個人寫,他們都很支持我的安排,體現了我們多年老同事的情誼。2018年8月在上海書展簽名售書那天來了很多我們協作廠的老同事,他們紛紛買書表示支持。他們要將書送給當年和我們一起工作過的有關老同事和當年工廠所在地的農民朋友;我也將出版的書送給了當時提供我素材的一些老同志們,以此聊表我對他們給予支持的感謝。

我22歲進山,參加小三線建設,37歲出山,把人生的美好時光都獻給了小三線,能用文字把那段歷史記憶留下來,是一件值得驕傲的事,是一件對得起我們廠、職工和我自己的事。我們是普通老百姓,很少能成為大英雄,小三線在共和國的歷史中是很小的一個細節。但是普通人有普通人的歷史,我們也曾為共和國的發展添磚加瓦、流血流汗。這是我們樸素的情懷,這是我們正能量的行為,這是我們奉獻過的青春。當我看到我曾為此嘔心瀝血、付出辛勞的文字得以正式出版,受到我們協作廠山友的關注,我在心里長長舒了口氣,有如釋重負之感。我曾充滿無限感激之情,在2018年4月16日寫過一篇短文,今天再次閱讀,依舊心潮澎湃,熱淚盈眶。現愿附于最后,與大家分享:

憶往昔崢嶸歲月稠——寫在“情寄昌北”專輯出版之際

“情寄昌北”專輯是我們上海后方小三線協作機械廠的有關小三線的回憶錄。在我們工廠撤離浙江昌北山區30年后,曾在工廠不同崗位工作的老同志懷著眷戀不舍的小三線情結,提起筆從各自的角度,多方位地將自己親身經歷的往事記錄下來,比較全面地把當年工廠的生產、生活、工農關系和日常發生的一些細瑣雜事展現在人們面前,真實、生動和感人。

我在整理和修訂這些文稿時,隨著文章中講述的一個個故事,仿佛又回到了當年的時光,想起了我們的青春芳華和那崢嶸的歲月。我們這代人肩負著歷史使命和責任,與共和國同命運共患難,為了祖國的國防工業建設,我們流過汗和淚,還有人淌過血甚至獻出了年輕的生命。這是我們人生中的一段難忘歲月。

這部專輯從組稿、動筆、出版,幾乎花了近兩年的時間,傾注了我們這些老同志的心血,也承載著工廠廣大員工的期望。

當專輯第二稿打成清樣、校對完畢之時,我對旁邊一起幫助組稿、校稿的高球根先生讀起了其中一篇文章的結語:“我在小三線工作的二十年,也是我人生年華中最美好的時光……現在回憶起來,仍然充滿無限感情。”那時,我深深被這段話所感動,胸中涌起一股熱潮。是的,這段話道出了我們上海小三線建設者的心聲,我們的小三線情結是刻骨銘心又永恒的。

再次感謝上海大學歷史系徐有威教授和上海大學出版社常務副總編輯傅玉芳編審給予的大力支持和指導。

作者簡介:徐夢梅,1949年出生,1970年上海市機械工業學校畢業后,分配至上海小三線上海市協作機械廠工作。1974年入黨。歷任廠辦秘書、黨辦和廠辦副主任等職。1986年返滬,先后任職于上海柴油機廠黨委組織部和任上海柴油機配件分廠勞資科科長、上海柴油機廠勞動用工制度改革辦秘書長、勞動工資處副處長等職。

(本文系徐夢梅口述,周曼琳、屈晨熙采訪,周曼琳整理。周曼琳,上海大學歷史系2018級碩士研究生;屈晨熙,上海大學歷史系2019級碩士研究生。作者感謝上海大學歷史系徐有威教授在本文撰寫過程中提供幫助)

本文原載徐有威、陳東林主編:《小三線建設研究論叢》第五輯,上海大學出版社2019年版,第299—306頁。感謝上海大學出版社的支持。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司