- +1

從“再造國家”到“成功神學”:基督宗教何以在韓國社會扎根

基督宗教從1784年進入韓國至今已經有200余年。2015年韓國全國人口普查顯示,基督新教信徒占韓國人口19.7%,羅馬天主教占7.9%,基督宗教占韓國人口達27.6%,超過包括佛教在內的其他所有宗教。

通過梳理歷史可以知道,韓國基督宗教深深卷入韓國近現代民族國家的發展過程之中,這是它能夠從一個備受排斥的外來宗教轉變為今日在韓國最具影響力的宗教的原因之一。但進一步細究,其中不免存在矛盾之處。基督宗教畢竟是外來宗教,即使為了適應本地文化情景采取一定本地化策略,特別是在國家面臨危亡之際參與到救亡圖存運動之中,然而其根本的神學內核應當與韓國傳統文化有所區隔。是什么讓韓國民眾對其產生“非由外爍,我固有之”、甚至“同呼吸共命運”的高度接納呢?本文將略做梳理。

一、 現代韓國建立以前:基督宗教與民族主義相伴相隨

韓國基督宗教一直自詡是“由韓國人自己引入的宗教”,某種意義上確實如此。

1784年天主教最早進入韓國,是通過在中國信奉了天主教的朝鮮人李承熏回到朝鮮半島后開始生根發芽。李承熏父親為李氏朝鮮王朝派遣往清朝的使臣,李在隨父居住北京期間領洗進教,回到朝鮮半島后就開始向當地人傳播天主教。但由于當時李朝獨尊儒學正統排斥西洋宗教,在來年就爆發教案,參與宗教活動的十幾人均被抓捕。1791年,教會又因祭祖問題被反天主教的儒生狀告,導致李承熏本人被解除官職,教會骨干多被流放或刑囚。

1801年,因天主教徒黃嗣永不堪忍受打壓,致信北京主教,希望北京教會聯絡清朝皇帝和西方基督教國家一起對朝鮮王朝施加壓力以利傳教,結果密信被查獲,史稱“帛書事件”。這一事件又引發了新一輪的教案。19世紀后,李氏朝鮮如清朝一樣開始頻頻受到西方列強威脅,此時天主教主動示好,表示愿意協助朝廷與西方列強溝通,特別是聯絡英法參與斡旋,阻擋俄國對元山港的侵占。可惜當時執政的大院君卻誤以為清廷已經決心與西方列強拼死一戰,因而非但拒絕了天主教的示好,反而進一步殘酷打壓天主教會,搜捕和殺害本國信徒和外國神父,致使雙方關系降至冰點。

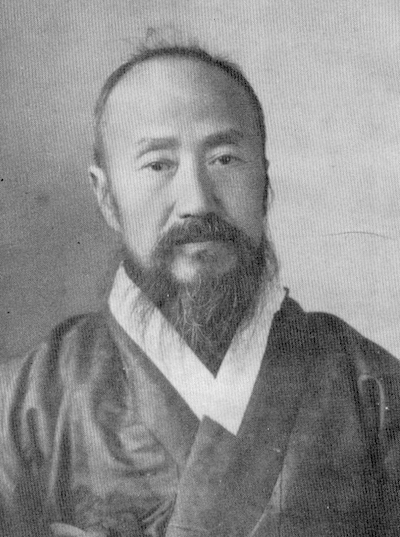

相比之下,基督新教在朝鮮半島的初傳順利不少。1860年,在中國東北地區接受了基督新教的朝鮮人回到朝鮮半島,并將他們翻譯的新教圣經一并帶入朝鮮,自此開始了新教在朝鮮半島的傳播。初期的新教和天主教一樣遭受打壓,但此時朝鮮半島已經開始受到西方殖民者以及明治維新后的日本的覬覦和威脅,一些知識分子開始謀求通過學習西方文化知識以圖自強,基督新教很快也被其中一部分人認為是幫助西方文明發達的推動力,因而成為值得學習的對象。如當時的本地基督徒尹致昊談及為何應該鼓勵基督教在朝鮮傳播時就說“新教是開化的根源和目標,開化就是要接受基督教”,韓國接受基督教的過程就是“通過自我否定的人的自我革新”,是“靈魂死亡的韓國人的再生”。

1896年,李朝頒布“信教自由令”,基督宗教終于在朝鮮半島獲得完全合法的地位。然而很快,朝鮮半島淪為了日本殖民地。基督新教隨后積極參與到韓國民族獨立運動之中。

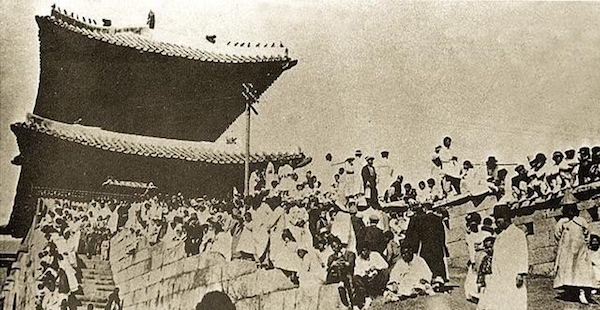

同年,新教基督徒徐載弼、尹致昊等人創辦“獨立協會”,動員城市基督徒投入民族獨立運動,譴責外國勢力侵略行徑,發起人權保護運動,協助興建工廠加速韓國現代化,發行多份報紙提倡民主與愛國。1898年成立獨立協會姊妹團體“協圣會”,在朝鮮半島各地組織分支機構,吸收市民階層與官吏,支持獨立協會的活動。1919年朝鮮半島爆發“三一獨立運動”,基督徒積極加入運動,有16名基督徒參與聯名發表獨立宣言,成為運動的核心領導。因此,基督教會也遭到了日本殖民當局殘酷報復,平壤、宣川和水泵三地遭到日本憲兵破壞的基督教堂就多達41座。整個“三一運動”遭到逮捕和起訴的基督新教信徒多達2033人,為所有宗教信徒中最多,天主教徒則有57人因參與運動遭到逮捕起訴。基督宗教也因此與韓國民族運動和民族主義建立深刻聯結,一直綿延至今。

二、 “基督徒總統”開啟的威權時期: 基督宗教投身政治、“再造韓國”

1948年,大韓民國建立。由美國人支持的李承晚當選為第一任韓國總統。李承晚得以當選完全有賴美國人支持,他在獨立運動期間長期流亡海外,在韓國國內威信與影響力有限。因此,上任后的李承晚急需贏得韓國各界支持,身為監理會基督徒的他,很自然想到通過新教會動員信徒增加自己的支持度。因而他公開提出“儒教、佛教等宗教團體如此活躍,基督教態度如此消極令人無法理解,希望基督教表現得比‘三·一’運動時還要活躍!”,要基督教各團體成立“獨立促成基督教中央協議會”,一方面鼓勵教會發展,另一方面則也相應擴大自己的聲勢。朝鮮戰爭后,李承晚政府還建立了雇傭新教牧師進入軍隊團體的系統機制,使得教會力量在軍隊中占據一席之地。在李承晚時期,基督新教在韓國快速成長,信徒人數從1900年的30000人激增至1969年的3,200,000人,人口比例從1%增加到10.2%。作為回報,此時的韓國新教會不遺余力地支持李承晚,在1952年和1956年兩次大選中,均打出“選出基督徒總統”的旗號,支持李承晚。

1960年,由于李承晚的戀權引發社會不滿,韓國爆發了“四一九革命”,李承晚被迫下臺,并馬上進行總統大選。這次大選很快成為基督教與天主教候選人的對決,新教教會支持新教徒尹潽善與金度演,對戰天主教會支持國會中的新派領袖張勉,張勉以微弱優勢勝出。然而戲劇性的是,僅僅8個月后,佛教徒軍人樸正熙發動政變,推翻了張勉領導的政府。

樸正熙的上臺使得韓國新教與政府之間的親密關系迅速降溫,受“四一九革命”鼓舞的青年基督教神學生和牧師們越來越開始關注社會議題,進而加入到反對獨裁專制的運動之中。1972年樸正熙強勢違憲建立“維新體制”尋求總統連任,導致基督教會內部出現強烈反彈,開始組織大規模公開禱告大會為國家未來祈禱,組建“泛基督教聯盟(ecumenical)”、“韓國基督教教會協議會(NCCK)”等機構,公開發表《韓國人民人權宣言》和《五千萬人民的人權》抗議專制政府侵犯人權的行徑,并組織抗議示威活動。

同一時期,天主教亦一改過去較少參與政治的形象,積極參與到政治運動之中。在農村,天主教會先后成立了“韓國天主教農村青年會” 、“基督教學院”等團體,協助農民保護自身權益,并在權益遭到損害時組織抗爭活動。原州教區主教池學淳為保護參加抗議活動的詩人遭到逮捕,導致天主教會進一步反彈,于1974年成立“天主教正義具現全國司祭團”進行持續性抗爭。1975年,天主教會在首爾明洞天主堂發表《民主與拯救國家宣言》,公開反對樸正熙獨裁統治。1979年樸正熙遇刺身亡,全斗煥通過“雙十二政變”上臺繼任總統。全斗煥執政時期,政治高壓持續升高,對基督新教和天主教異議人士的逮捕與驅逐也更為頻繁。教會人士參與反抗活動也日趨常態化。首爾明洞天主教堂更成了舉行公開示威活動的“圣地”。

韓國現代民主化運動,對韓國國家的再造與民族的凝聚,影響力絕不低于近代的民族獨立解放運動。在這一過程中,不僅基督新教,連天主教也一同積極參與其中,使得韓國社會大眾進一步將基督宗教視為與本民族“同呼吸共命運”的一部分,為基督宗教在韓國社會的廣泛傳播清除了障礙。這段時期也是基督宗教在韓國發展最快的一個時期。

三、 融入社會的深層原因:基督宗教神學底色的本土化

讓我們回到文章開頭的問題。基督宗教根本的神學內核應當與韓國傳統文化有所區隔,事實上,韓國新教從19世紀以來一直禁止信徒以傳統方式祭祖,曾經因此廣受傳統知識分子詬病。除了與韓國近現代民族國家形成的深刻淵源,基督宗教在韓國大規模發展還有什么原因?

韓國的基督宗教之所以能夠如此與韓民族“水乳交融”,與其在神學底色上充分的“本土化”有著莫大關系。

首先,“民眾神學”的興起使得韓國基督宗教神學與韓國傳統文化價值產生一致性。韓國近代歷史上長期受到外敵威脅,特別是在淪為日本殖民地后,國家民族長期處于苦難境地。這樣的背景使韓國社會中產生了一種被稱為“民眾”(Minjung)的思想,這種思想的核心是“恨”(Han)。當然,這里的“恨”不是仇恨的意思,而是一種對處境的無奈、遺憾、失去信任、與苦悶的復雜感覺。民眾思想的起源是韓國民間社會,隨著民族獨立運動的發展而逐漸被包含基督新教、佛教和民間宗教等越來越多的宗教團體所接受。1960年代,韓國基督新教中的一些自由派神學家正式提出民眾神學,指出上帝所造的人性本有神圣至高性,但卻被政治、經濟和社會的掌權者所侵害,即被政治強權剝奪政治人權,被資本主義剝奪經濟權利,被父權社會體系剝奪女性的社會人權。金在俊牧師說:“當邪惡的力量和不合法的偏見出現時,將他們移除是我們的責任。” 1970年代,梵蒂岡第二次大公會議對天主教會包容性和開放性的極大釋放終于也波及到韓國教會,韓國天主教會也接受了作為“本土神學“典范的民眾神學。于是,韓國的基督宗教,竟然與韓國的佛教,以及眾多民間宗教,有了同源的神學底色。也正是這一層神學底色,支持了韓國教會在這一時期廣泛開展城市”產業宣教“和農村宣教,將大量生活在社會底層的都市產業工人和農民引入教會。對這些群體利益的保護,又推動著教會進一步與當時韓國社會風起云涌的變革浪潮合流并進。

民眾神學雖然影響深遠,但其實在1970—1980年代并不被多數教會所接受。韓國基督宗教中的大宗則是通過契合朝鮮民族傳統宗教文化中另一種更為“實際”的追求而為大眾所接受。在基督宗教和佛教以外,韓國自古以來存在著眾多的民間宗教信仰。這類信仰一般被學界歸類為“薩滿教”。雖然薩滿教內部區分非常多,但卻存在著一個共同的特點,即所謂的“祈福信仰”,通過向神明或者靈獻祭祈禱,保佑奉獻者的健康與財富。韓國教會在傳播早期,就已經注意到信徒的這種需求,刻意淡化基督教原本對“永生”的追求和受苦的“十字架神學”,轉而強調“上帝對于信徒當前生活的祝福”。進入工業化時代的韓國,大量民眾進入城市求學或工作,生活在社會底層的這些人生活充滿了壓力與惆悵,能夠給予他們安慰的傳統宗教在城市難覓其蹤影。而在農村,由于樸正熙時代推動的“新村運動”以破除迷信為名抓捕了大量薩滿法師,停止了巫術活動,使得這類需求也難以通過傳統方式得到滿足。基督宗教正好填補了這種靈性需求的真空,成為這一時期韓國人的重要精神慰藉。

然而,也正是因為韓國基督教的這種特點,使得其信仰內涵變得庸俗化膚淺化,片面強調信教就能得到今生好處的“成功神學”的教會大行其道,這類教會往往只注重信徒人數增加,教堂建筑的擴大,以圖實現自己更大的經濟效益。一度號稱當今世界最大基督新教組織的首爾汝矣島全福音教會就是其中典型代表。這間教會主任牧師趙鏞基公開宣告耶穌給信徒的三重祝福是“靈魂救贖、身體健康和生活富足”。該教堂從1973年開始動工興建,信徒人數持續增加,信徒最高峰時期號稱達到80萬人之多,并建立世界性的宣教布道機構。然而在2000年后,該團體卻丑聞不斷,2014年趙鏞基更因涉嫌瀆職和貪污130億韓元的罪民被首爾中央地方法院判處有罪。

在1988年韓國終于實現民主化以后,民眾神學的熱度隨著抗爭運動偃旗息鼓而逐漸冷卻,祈福信仰式的基督教模式在韓國教會內卻愈發壯大,甚至給予了諸如統一教、天父教、永生教,以及最近造成韓國新冠肺炎疫情爆發的新天地教會這樣的披著基督教外衣的所謂新興宗教團體可趁之機。這些教派無論各自的主張如何光怪陸離,但有一個共通點,即將圣經中關于永生的祝福解釋為今世通過它們的教主就能達成的幸福。而越是對現實生活不滿,渴望得到這種祝福的人,就越容易被這些團體所控制。

基督宗教在韓國發展的200多年,的確深深嵌入到韓國民族的血脈之中,并通過神學底色的本土化,使韓國大眾產生了一種“非由外爍,我固有之”的感受。基督宗教神學上的本色化所形成的民眾神學則在很長一段時間支持了基督宗教參與到這些影響到韓國國家和民族命運的運動之中,但也隨著運動的結束而逐漸衰落。相反,作為另一項神學本色化“成果”的祈福式信仰卻在20世紀80年代后的韓國教會內不斷壯大,不僅導致一大批擁抱“成功神學”、追求經濟效益的教會如雨后春筍般出現,更給披著基督教外衣的異端派別以發展壯大的可趁之機,這使得韓國教會在信徒人口和教堂數量規模方面“成績斐然”的同時,始終潛藏著令人不安的“危機”。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司