- +1

走進馬來西亞檳城,就像自己置身于潮汕

原創 老藝術家 九行

“當你走進檳城,離不開兩樣東西,一是懶散的心,二是堅強的胃。”

但老藝術家還發現第三樣東西,潮汕的臉。

一下飛機,走進馬來西亞檳城,很多人會以為自己置身于潮汕:

以“汕頭”命名的街,撲面而來的騎樓建筑,滿眼的潮汕美食,甚至有些小吃攤檔老板還能操著一口流利的潮汕話……

雖然檳城帶了一部分“潮汕”基因,但你也別以為她只有潮汕。

檳城帶給人的感覺,正如電影《初戀紅豆冰》里所描述:

陽光、胡同、汽水、紅豆冰、還有初戀,都可以在這片熾熱潮濕的土地上肆意生長,再加上華人的臉孔和殖民色彩,正好構成一幅繾綣的南洋畫卷。

檳城能帶給人的驚喜,也絕不僅如此。

馬來西亞檳城

你怎么長著一張潮汕臉

打開地圖,你會發現檳城被橫隔中間的海峽劈成了兩半——一半是海島,一半是陸地。

這也正如檳城人的性格,一半熱烈,一半理性,慵懶之中又帶著那么點兒積極向上的氣性。

作為馬來西亞的第三大城市,檳城有大馬“硅谷”之稱,人均GDP 49873令吉(約合83071人民元),相當于我們一個二線省會城市,這在東南亞來說,已經算是不俗的成績。

明明可以靠海吃海的檳城,為什么這么拼?

再走近些你就會發現,這里帶著將近一半的華人基因。

在這塊小小的1048平方公里的土地上,住著近四成的華人,約69萬。要知道,這里的馬來人口也不過比華人多了2.8%。

而檳城的華人里,潮汕人又是一個不可忽視的群體。

在這個熱帶海洋之上的小城,連吹來的海風,都可以嗅到一股獨屬于“潮汕”的咸腥味。

馬來西亞檳城到底可以多像“潮汕”?

嗯,當你發現連世界上第一個獲得聯合國教科文組織大獎的“潮汕式建筑”——韓江家廟(檳榔嶼潮州會館),也是在檳城,就不難想象得到。

當潮汕人走進檳城,就像啪一聲,解開了心底那道舊鎖。

兩者再碰在一起,就宛如故人相見:

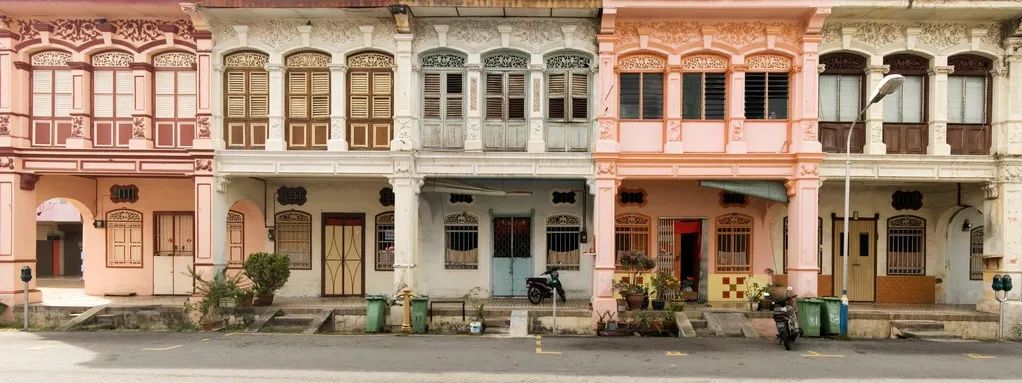

街道上,排列出低低矮矮的南方騎樓,恍惚自己身處在汕頭市區的小公園,那建筑里的一筆一劃,勾勒出的不就是汕頭老城區的樣子?

走在街上的馬來人,從他們口中吐出馬來語,也不免夾雜了一兩個潮汕音。

穿街過巷,街頭吆喝的三輪車夫,斑駁老舊的二層獨棟小洋房,還有同款貼滿老照片獎牌的傳統小吃店,走進去,全是潮汕味蕾:炒粿條、蠔煎、潮州煎蕊、汕頭四果湯……

就連馬來人,有時也會來這種老舊茶室,吃上一碗潮州糜(粥)。

走進檳城的汕頭街,這種感覺更為強烈了。

雖然檳城的美食有來自閩南的福建面、蝦線,源自娘惹的嚦沙、椰漿飯,還有各式酸辣的印度美食,但一到了晚上,這里便化身十足的“汕頭”夜市:

人聲鼎沸的推車攤檔,集聚著同為覓食而來的世界各地深夜食客,不惜拉出十幾米的隊伍,只為叫上一份著名的“四大天王”——鴨粥粿汁、鹵味粿條湯、炒粿條、四果湯。

果然潮汕美食走到哪里,哪里就會滋養出一批潮汕胃。

滿足了胃,在這座南洋遺夢里的城市,也藏著潮汕式的信仰。

一座座天后宮、玄天上帝廟、潮汕宗祠林立錯落地排列著,哪怕遠在千里之外的異國他鄉,也要確保子孫后代能得到“老爺保賀”。

在檳城街頭,潮汕人還很容易找到自己小確幸——比如潮藝館、潮劇社等等。

恐怕就連潮汕人自己也沒有想到,某些在本土都已經開始消亡的傳統文化,在幾千公里外,又可以重新遇見。

那段纏綿百年的歷史,恐怕一早就已唱響。

潮人下南洋,在檳城的300年

潮汕人很早很早就來到檳城,比1786年英國殖民者開辟檳城島還要早。

可以說,檳城的命運在很早以前便和潮汕人糾纏在一起,甚至從中獲得了一些“膠己人”的性格。

在明朝鄭和下西洋時代,茅元儀所繪的《鄭和航海圖》就有了我們對這個地方的記載——檳榔嶼。

不過,彼時這里還是一片被海水侵蝕的鹽堿荒地。

在15、16世紀,就有關于南洋土著看見華人的記載了。他們大部分是來自閩南和潮汕的華人,在當地定居并與馬來人通婚,生下第一代“峇峇娘惹”(Baba Nyonya)。

又過了幾個世紀后,才再次見到華人的臉孔。

第二次鴉片戰爭后,汕頭成為通商口岸之一,海上貿易十分頻繁,這時馬來西亞檳城得天獨厚的地理位置和有利的移民政策,就吸引了大批的潮汕移民。

善于種植甘蔗的潮商,很快就成了檳城里的“香餑餑”。

其中,最引以為傲的例子,就是許栳合、許武安父子。

許栳合是潮安人,下南洋前就熟悉甘蔗種植,他又花了20年從勞工干起,完成資本的原始積累后,才開辦了甘蔗廠。

在兒子許武安接手后,沒想到甘蔗廠越辦越大,以至于到了后來,連當地的民謠也在唱:“勢力大大不過武安爺,鳥飛飛不過午安園。”

可想而知,在當地人眼中,潮商是多么厲害、有狠勁又敢拼的角色。

其實,在馬來西亞檳城,能夠涌現出這么強烈的潮汕風格,這也和潮汕人的性格分不開。

在很長的一段時間里,潮汕都是背靠大海,土地貧瘠,人口又多,勉強處于溫飽狀態,很多人自小就養成要“離家打拼,下海謀生”的觀念。

再加上當年的倭寇和海盜橫行,潮汕人就逐漸養成了“夠拼、擅經商、宗族意識強烈”的性格特點。

沒想到,這樣的性格,導致潮汕文化在檳城“落地開花”。

在19世紀創業成功、并且已經成為當地第一代華人領袖的許栳合,并沒有急著衣錦還鄉,而是與其余五人合資興建檳榔嶼潮州會館(又稱韓江家廟,即開頭提到的獲獎建筑),供奉玄天上帝。

自此,潮汕人在這片陌生土地上有了共同的信仰、紐帶和落腳點。

無論是做人力車夫、去碼頭扛米當苦力,還是在早上凌晨5點習慣來一碗“潮州糜(粥)”,他們都不是自己一個人。而事實上,有潮汕人的地方,無論在哪,都很難自己一個人。

他們執著而熱烈地想要把家鄉的一切搬到這里:廟宇、宗祠、美食、建筑、信仰、傳統手藝……

早前在檳城旅游時,老藝術家的司導剛好是第三代潮汕移民,能說一口流利的潮汕話。

他說,“雖然我從未踏足過家鄉,但感覺離家鄉很近。”

當英國人、印度人在檳城匆匆而過,潮汕人早已把這里當成了“家”。

千人千面

這就是檳城

很多人都說,檳城,是一座很沒性格的城市。

因為所有人都可以在這找到屬于自己的共鳴:英國人來了,有維多利亞女皇紀念大樓、愛情巷;印度人來了,有他們的聚集地“小印度”;華人來了,那可以說的更多了去了。

當華人祠堂、印度神廟、清真寺、基督教堂都可以在檳城濟濟一堂,檳城人又拿什么談性格?

但老藝術家偏偏覺得,這就是她最大的性格——熱烈、包容、豐富多元。

馬來土著和椰棕樹,英國和殖民建筑,印度和勞工,華人和美食,你很難說出檳城的特點,但當把這些歷史遺留下來的散裝元素拼在一起后,你又覺得本該如此,無比貼合。

也可以這樣說,在檳城,你約等于逛了一遍歐洲、印度和我們的過去。

想體驗歐式風情的,有海島、椰子樹,還有一整排彩色的房子……

走進檳城愛情巷,富有情調的酒店,門前的熱帶仙人掌,來自法國的帥哥為你彈吉他,調雞尾酒,所有關于歐洲浪漫的想象,都可以在這里找到歸屬。

而且,還有立陶宛藝術家在檳城市區創作的壁畫,舉世聞名。

想體驗印度風情的,有檳城小印度,一件件美艷的“紗麗”,印度炒飯……

當初英國殖民者創建東印度公司,在來到檳城的時候,也帶來了一些印度勞工(印度裔約占檳城一成人口),他們同樣在這繁衍生息。

走進檳城小印度,耳邊隨即響起印度神曲,一股濃烈的檀香和椰油味撲鼻而來,街道的印度攤販林立,你可以在這找到印度傳統服飾、香料、首飾以及有關的一切。

而想體驗先人下南洋情懷的,相信閩南人、潮汕人和廣府人都可以找到與之對應的鄉土味。

想體驗本土馬來風情的,他們信仰的伊斯蘭教,清真寺,也是你的好去處。

難怪寫出《月亮與六便士》的毛姆,也這樣形容檳城:你若未到過檳城,那你還不算見過世界。

如果說有些目的地只是提供打卡功能的書簽,那檳城就是一本值得一翻再翻的舊書,一座流動的人類博物館,一個可以留住時間的地方。

所有人去了檳城,都能找到自己。

李安在拍攝《色·戒》的時候,也一眼就相中了檳城。他說走遍了東南亞,這里是唯一一個難以區分戲與現實的地方。

時隔多年,當你再次走進檳城:

老冰室、花地板,頭頂的風扇在吱呀作響,小孩們捧著袋裝汽水跑來跑去,穿著人字拖的檳城人倚在鐵門上看晚報……

腦海里又想起了80年代電視劇《霧鎖重洋》的主題曲——

“人世間曾有多少離合悲歡,生命中曾有幾許無奈滄桑。”

我想,沒性格的檳城,懂我們。

你對檳城有什么印象嗎?

【今日作者】

黃藥絲

編輯 | 二叔公

排版 | Gloria

封面圖來自于圖蟲創意

原標題:《馬來西亞檳城,你的潮汕味嚴重超標》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司