- +1

“我在公衛每天8小時照顧重癥患者,直到他病情逐漸轉好”

在上海收治新冠肺炎患者最多的定點醫院——上海市公共衛生臨床中心,有這樣一群醫護人員,他們每天在隔離病房需要待滿8小時,不吃飯、不喝水、不上廁所,時刻關注著每一位患者的病情。

每一天,他們看到有患者從這里出院回家,他們的心比任何人都要激動,這意味著他們連日來的辛苦沒有白費,病人康復出院就是他們收到的新年最好的禮物。

2月14日上午,得知當天共有28名患者從這里宣告治愈出院,復旦大學附屬華山醫院ICU護士金麗莉內心有些激動:“能出院多好!病人康復出院,是對我們工作最大的肯定!”

金麗莉是首批市級醫院派駐上海市公共衛生臨床中心的護士。

“2003年SARS那年,我剛好從復旦大學醫學院護理專業畢業,我就自愿報名去花橋做志愿者,幫過往車輛人員檢測體溫,17年后,我很榮幸能來到上海公共衛生臨床中心,進入隔離病房工作。”2月14日,金麗莉告訴澎湃新聞(www.kxwhcb.com)記者。

2020年,是她入職第17年,也是她從事ICU護理工作的第14個年頭,她還有個身份,是華山醫院國家緊急醫療救援隊成員。

早在上海支援武漢的消息還未發布時,她就提前決定取消寒假與家人的出行計劃,果斷退了車票和酒店。當醫院接到通知,需要一批醫護人員入駐上海市公共衛生臨床中心,她第一時間報名,成為醫院第一批支援公衛的醫護人員,被分配到了A3應急病房,這里接診的多為重癥患者。

“作為一名ICU護士,我對傳染病方面并不專業,進醫院第一天我還是有些焦慮,擔心防護做的不到位,公衛專家給我們做了培訓,培訓的重點是穿脫防護服。”在金麗莉眼里看來,最困難的也是穿脫防護服,“我第一次穿上防護服的時候,稍微做幾個動作,就感覺到了呼吸困難,盡管平時我經常會去戶外爬山,但穿著這身防護服很重也很悶,我的頭上和身上一下子出汗了,汗水不停地往下滴。”

每天,金麗莉需要穿著這身防護服工作8小時,還要連續工作10天。

根據醫院三班制規定,早班為9點到晚上5點,中班為晚上5點至凌晨1點,晚班為凌晨1點至早上9點,金麗莉10天里9天上晚班。

每天工作的8小時里,她不出隔離病房一步,不喝水、不吃飯、不上廁所。“一來是為了節省一套防護服,二來穿脫防護服也有感染的風險,能避免則避免。”

這是如何做到的?金麗莉說,“早上我幾乎不喝水,進入病房前吃飽飯,進入病房后一直穿著防護服,不停地出汗,就是排掉了體內的水分,這樣就可以不上廁所。”

2月3日,是她進入隔離病房工作的第一天。與她原先在ICU護理工作不同,這里一個護士包攬了所有工作,幫患者護理治療、翻身、拍背、吸痰、擦大便、倒小便、收垃圾,還要拿患者的標本去化驗等等,事無巨細,原則上一個護士照顧一名患者,但由于重癥患者多為男性、老年人居多,翻身往往需要很多護士一起幫忙。

她主要負責10床患者,一名81歲的重癥老人,持續高燒不退,不僅上了呼吸機,還口插管,入院后一直處于昏迷狀態。

醫療專家組在我工作第三天的時候,為他做了氣管切開,但仍然高燒持續,經過一系列抗炎抗感染對癥支持治療,大約在我工作的第8天后,他醒了過來。

“當時我就問他‘你是上海人嗎’,他搖頭,我再問他‘你是武漢人嗎’,他點了點頭。”金麗莉很興奮地告訴他,“你終于意識清晰了,高燒也退了,慢慢好起來了,之后會越來越好的。”

2月10日,老人退了高燒后,在他身上墊著的冰毯也撤去了。

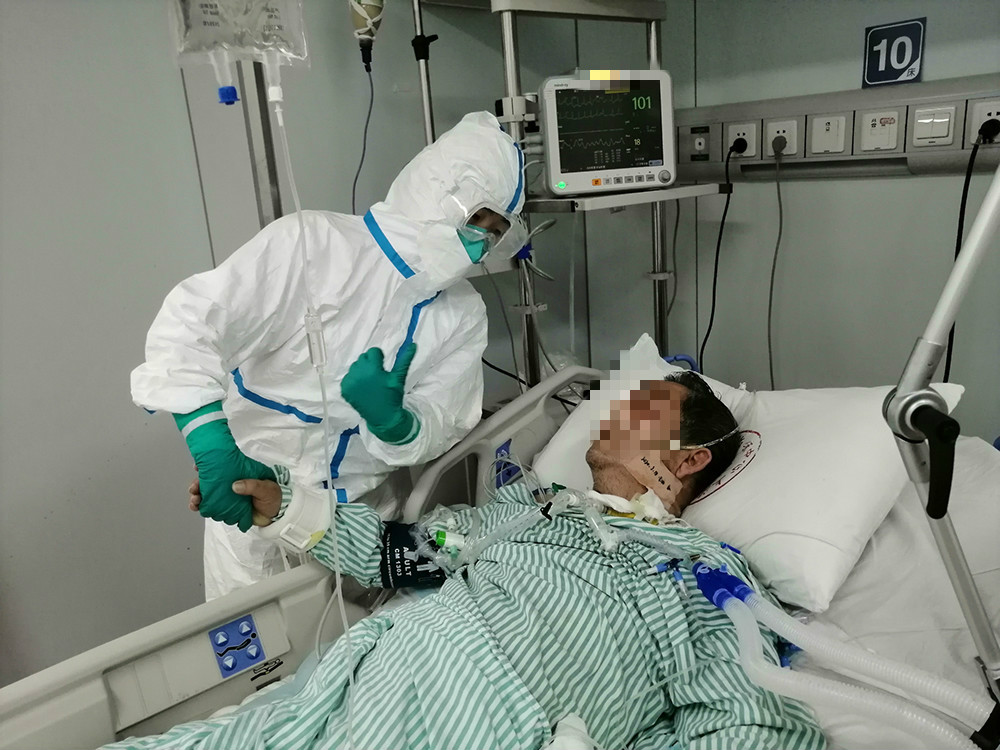

直到金麗莉結束了隔離病房的10天工作,臨別前,她握著老人的右手跟他道別,左手豎起了大拇指,她不斷地告訴老人:“你肯定會好起來的,一定要加油,相信上海,相信國家。”

在老人的眼神里,她“讀”到了一種信任與感恩。“我相信等他恢復了,撤去了呼吸機,出院了,他會感謝上海,感謝我們醫護人員,盡管他氣管切開不能說話,但那個眼神就是對我們工作最好的報答。”

盡管隔離病房的工作結束了,但對于金麗莉來說,則是自己隔離期的開始。她需要經歷14天的隔離期,再經過2次咽拭子檢測陰性,才能恢復正常工作。

2月13日上午,隔離期正式計時開始,但她已經在醞釀著那些上前線武漢“方艙醫院”的醫療隊員們。

金麗莉說:“我也是華山醫院國家緊急醫療救援隊成員,如果國家需要、單位需要,我隨時可以上前線,馬上就能回家、打包行李就走,不會有半點猶豫,家人也都會支持我。”

她坦言,自己是一名土生土長的上海閨女,她的父母也是典型“50后”,非常熱愛自己的國家,從頭到尾都是支持自己上前線。“我的爸爸,平時在家很少做家務,當時知道我要來支援公衛,特地跑出去了一趟給我買菜,我媽也給我做了一桌子好菜為我送行,我相信再上前線,他們仍然會支持我,包括我的丈夫和我的孩子。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司