- +1

從中國線索看清與民國瘟疫時刻的耶穌會士

19世紀晚期,當一種細菌被認定為是造成瘧疾流行的罪魁禍首時,伴隨著瘧疾那令人生畏的諸多不良癥狀,作為術語的“瘟疫”正式進入人類的語匯,用來形容那些具有傳染性,甚至是致人性命的疾病。同時,在修辭層面上,“瘟疫”也逐漸衍生出一種異端的隱喻性,那些被認為是社會造成重大威脅的事件,都可以借“瘟疫”來做比。

歐洲歷史上程度最嚴重、范圍最廣的瘟疫——黑死病(the Black Death)大致發生于1350年,但是相對規模小且具有地域性的瘟疫在其之后的數個世紀中,在歐洲乃至世界各地仍然持續不斷地爆發著。耶穌會(the Jesuits)是一支新制修會,對于國際事務參與的深度與廣度,不論是回溯歷史還是面對當下,在天主教的各傳教修會中也是格外突出的,并取得令人矚目的成果。本文關注早期現代化語境中,耶穌會士與時疾疫病相關的諸多鮮為人知的歷史事件,以及這些事件同中國發生的關聯,來審視耶穌會士在疫病救治的社會服務所扮演的多重角色。

耶穌會史學家托馬斯·沃賽斯特(Thomas Worcester)曾在論文中進行總結,通常而言,作為個體的耶穌會士在面對瘟疫所采取的行動時,大致有四種不同的方式:第一,在精神安撫層面,耶穌會士會為通過那些布道時使用的印刷品(以文本形式為主,常輔以插畫),特別是將那些摘錄圣經中故事與寬慰語句的傳布手冊,施以患者,希望能通過將他們的注意力轉移至靈魂救贖的層面,從而求得現世生命之超脫。第二,在實際操作層面,耶穌會士們會去照顧那些在醫院或者其他醫療機構中的病人,對他們患上疾病的身軀進行照料。第三,在歷史敘述與記載上,他們留心收集瘟疫期間——不論是出于病患方或醫護方——口頭的、書面的諸多信息,將之詳實記錄下來,為日后的歷史文獻和醫學研究做準備。第四,在醫藥治療上,耶穌會士使用相應的草本藥物(或是其他相關的治療方式)來嘗試醫治這些疾病。因此,筆者基于這個闡釋出發,將耶穌會士在瘟疫爆發事件中承擔主要的四個角色歸納為:慰藉者、護理者、記錄者和治療者。這樣的切分角度符合耶穌會的修會特色,比如積極入世、勇往難處、重視史錄等。耶穌會的中國線索,也恰到好處地為這些角色做了精彩的注解。

一、耶穌會士與康熙朝防疫

眾所周知,來華的第一代耶穌會士(自利瑪竇入華至清雍正朝禁教)中有著兩批不同“性質”(從“保教權”角度區分)的耶穌會士。一批是來自歐洲各地受到葡萄牙保護,經過澳門中轉,再進入中國內陸的耶穌會士。另一批則是清一色的法國耶穌會士,他們是法蘭西科學院的院士,接受波旁王朝(House of Bourbon)的資助來華,主要為清王室宮廷服務。這兩批耶穌會士匯成“巨人的一代”在中西文化交流的歷史上留下濃墨重彩的一筆。同時,他們帶來的還有較為先進的疫病防治理念與方法,并深深地影響了中國歷史的走向。

耶穌會士抵華之際恰逢明清鼎革,據清史有關記載,入關后的滿族統治最危險的敵人,除了軍事層面的諸地反叛勢力,更是天花等高致死率的疫病威脅。熱衷清史研究的愛好者們總是將德國耶穌會士湯若望(Adam Schall von Bell,1592-1666)視為“決定康熙命運的傳教士”,在某種程度上說,這具有一定道理。自清軍入關前的努爾哈赤時期,滿洲地區便已出現天花疫情。1618年,努爾哈赤征討葉赫部時,已發生“痘疫”(即天花)。清太宗皇太極當政,天花肆虐首都盛京,自此,滿清皇室便有“避痘”之舉。清初時期,主要是滿清八旗子弟更易染上天花疫病,由于從寒冷的關外轉入相對溫暖濕潤的關內,水土不服所造成的大規模瘟疫。皇族子嗣也有不少因天花而亡故,比如努爾哈赤的十五子多鐸。順治初年,天花肆虐,大量人丁死亡,八旗子弟的嬰兒死亡率更居高不下。順治帝共八子,早夭大半。順治帝希望冊立次子為繼承人,但母后孝莊皇太后卻更傾向于皇三子玄燁為繼承人。皇帝與皇太后意見相左,此事便交由相對公允的朝中人,也是順治帝尊重的“瑪法”(滿語中“爺爺”之意)耶穌會士湯若望來仲裁。

在順治帝考量接班人的問題上,湯若望給出了重要的意見,而歷史也證明湯若望的考量與眼光。湯若望提醒孝莊皇太后與順治帝諸皇嗣中,唯有皇三子玄燁已出過天花,能夠對這樣可怕的疾病具有終生的免疫。1662年,順治帝薨世后,玄燁登基,定年號為“康熙”。康熙帝深刻意識到天花這類傳染病對于王朝命運的掣肘,便著手化被動為主動,直面瘟疫,將措施從對天花的隔離躲避到開展多維度的防治。康熙在太醫院下專設“痘診科”,重金聘請名醫,嘗試從古法中尋找治天花的良方,并在八旗營中試點設隔離點治療“痘癥”,還引入南部地區接種“痘疫苗”(主要是旱苗法和水苗法)的方法。康熙這一系列防治天花的措施,從宮中鋪開,隨后推廣到八旗營,更不遺余力到韃靼地區鋪開。法國耶穌會士殷弘緒(Père Francois Xavierd'Entrecolles,1664—1741)曾在與歐洲的通信中,記載了康熙帝在大韃靼區域推行“種痘防疫”取得成就之后的自我評價:“國初人多畏出痘,至朕得種痘方子,諸子女及爾等子女,皆以種痘得無恙。今邊外四十九旗及喀爾喀諸藩,俱命種痘。凡所種皆得善愈。 嘗記初種時,年老人尚以為怪,朕堅意為之,遂全此千萬人之生者,豈偶然哉?”自康熙推行“種痘法”后,天花盛行的北部領土,特別是韃靼地區的天花疫情得到抑制。由于防范接種疫苗,天花的死亡率已經低于百分之一,而歐洲同期乃至到18世紀的天花疫情致死仍然居高不下,導致近六千萬人死于天花。康熙采用和普及的“種痘法”,后傳入俄國,再經土耳其進入歐洲,成為后來牛痘疫苗發明的重要啟發。

這有一個很有意思的問題,康熙朝在韃靼地區的天花防疫工作為何能夠相對精準高效地展開,這背后法國耶穌會士的貢獻是居功至偉的。1688年,五位“太陽王”路易十四遣華的“國王數學家”入京,他們是洪若翰(Jean de Fontaney, 1643-1710)、張誠(Jean-Fran?ois Gerbillon, 1654-1707)、白晉(Joachim Bouvet, 1656-1730)、劉應Claude de Visdelou, 1656-1737)和李明(Louis le Comte,1655-1728)。其中張誠的主要研究集中在韃靼地區,他曾經先后八次前往韃靼地區,且每次的路線不盡相同。韃靼是一個泛指,但就張誠的研究而言,正集中于今日蒙古地區。他的游歷成為日后研究的基礎,張誠詳細記載韃靼地區的滿族、蒙古族等生活習俗。作為一位訓練有素科學家,他為韃靼地區繪制經緯精準的地圖,記載人口分布情況。作為一個外國人,他記錄韃靼地區風土人情、生活習慣。這些信息首次清晰繪就大清版圖北部的圖景,也成為康熙朝在韃靼地區推行天花疫苗接種的重要參考資料。依靠張誠的記載,韃靼地區鋪開“痘苗”接種的效率極大地提高。

這五位法國耶穌會士之所以得到康熙帝的垂青和信任,也是與疫病防治密不可分的。因為康熙三十二年(1693年),帝患瘧疾,御醫束手無策,洪若翰、白晉、張誠進獻“金雞納霜”粉(也就是奎寧粉)入宮。皇帝服用后痊愈,為表感謝賞西安門內舊臣蘇克薩哈宅第于法國耶穌會士。后,更賜北京北堂作為這批法國耶穌會士的專用。由此,這批“國王數學家”從第一代來華耶穌會士中脫穎而出,成為皇帝的近臣。他們帶進紫禁城的“金雞納霜粉”成為日后治愈瘧疾的重要藥物,廣泛用于治療,防治了瘧疾的大規模爆發。

二、留存在上海紀念中耶穌會防疫斗士

歷史上面對時疾疫病作斗爭的最有名的耶穌會士非類思·公撒格(Aloysuis Gonzaga,1568-1591)莫屬。公撒格出身榮華,卻投身于貧苦階層的疫病治療,終染病去世。他的行為感召了另一個年輕的生命投向這個終生的事業——約翰·貝克思曼(St. Jan Berchmans,1599-1621)。

類思·公撒格是家族的長子,這一家族是意大利斯蒂維耶雷堡(Castiglione delle Stiviere)爵位的世襲貴族。類思自小就接受優良的教育,家庭希望他日后能夠以法官為職。但類思對法庭事務不感興趣,相反他每日熱衷于禱告、冥想、參加彌撒日課等。1581年,年僅13歲的類思前往西班牙游歷,自此他更是決心要做一名神父。后世西方有學者曾經做過相關統計得出結論:一般來說,通常是漸趨沒落的、虔信天主教的貴族之家中最年幼的兒子更有可能會加入耶穌會。因為他們雖然擁有貴族的頭銜,但卻沒有對大部分財產的繼承權。自然,作為長子的類思,家人更希望他承擔起家族的責任,于是把他送往意大利各地的法庭中進行學習,希望通過這場游歷改變這個“叛逆”少年的決定。但類思并未改變初衷。未滿18歲的類思,宣布放棄繼承家族一切財產,于1585年進入耶穌會位于羅馬的圣安德烈備修院(Sant` Andrea)。隨后,他進入羅馬學院(Roman College)學習,在那里研究哲學和神學。

1590年,類思還是羅馬學院的修生,他在假期回家暫作停留之后,又折回羅馬。他和許多年輕的耶穌會士們一樣,在一家醫院照顧病患,承擔醫療和牧靈慰藉。1591年,意大利那場范圍極廣的瘟疫以及所造成的饑荒,導致病人激增,類思在照顧患者時,不慎染上瘟疫。當年6月21日,類思·公撒格因瘟疫感染辭世,年僅23歲。他歸葬羅馬的天使報喜堂(Church of the Annunciation),后遷葬耶穌會在羅馬的圣堂——圣伊納爵天主堂(Church of Sant`Ignazio)。1605年,類思·公撒格被宣福,后1726年得到祝圣,化身為天主教中對年輕人施加保護的圣人。

20世紀30年代,一方面是由于法國耶穌會士人員的短缺,另一方面是在新教差會林立的開埠港口上海,法國耶穌會士需要更多的英語人才來改變天主教傳教格局遜于新教的局勢,因此來自美國加利福尼亞會省的耶穌會士成為他們的幫手,應邀來華。作為法國耶穌會士教務中心的徐家匯,自1847年始建以來,營建和拓展工程已經持續了近一個世紀,機構設施已經相對完善,土地使用業已不富冗余。再加上,在教育和傳教觀念上,美國耶穌會士與法國耶穌會士大相徑庭,當這些差異逐漸加劇為張力后,二者更不宜得兼于一處。因而,美國加利福尼亞省耶穌會士決定在上海另辦一所學校,貫徹自己的教育方針。這所學校先設在法租界(霞飛路汶林路,今淮海路宛平路),取名為公撒格中學(Gonzaga High School),后于1933年遷往公共租界的膠州路。1936年春,由前耶穌會神父馬相伯等11人組成校董會,馬相伯任校長,并按其建議將公撒格公學正式更名為金科中學,聘請神父丁樹人任金科中學第一任校長,報經當時政府立案。是年秋,學校由四年制改為初高中三三制,全校學生260余人。金科校內設有一座總鐸級教堂類思堂,奉圣類思·公撒格為主保,堂區范圍為工部局筑路后膠州路南部的住宅區直至北部的工業區。今日靜安區的江寧中學正是公撒格中學的接續。類思·公撒格作為年輕人的保衛者在近代上海城市中留下印記。

約翰·貝克思曼在次年1616年正式進入耶穌會,這主要是受到圣類思·公撒格的鼓舞。貝克思曼出生于比利時一戶鞋匠家庭,是貝克思曼家的第五個孩子,他曾經在自己的家鄉練習體操,1615年被招收入梅赫倫(Mechelen)當地新創辦的耶穌會學院。類思拋棄家族財富,照顧瘟疫病患故世的經歷,帶給年輕的貝克思曼深深的觸動。他希望自己能夠成為一名隨軍神父,戰死沙場殉教而終。1618年,進入耶穌會第三年的貝克思曼開始學習哲學,一開始在安特衛普,后轉至羅馬。1621年夏天,他被選為參加雅典學院(當時是多明我會控制著雅典學院)哲學辯論的辯手。貝克思曼經常前往耶穌會的施診所,為病人開解。不幸的是,他也染上了疫病,開始高燒不止,僅僅幾天之后,就因為病情惡化匆匆離世。他也被葬在圣依納爵天主堂,這是一座了不起的巴洛克建筑,只有耶穌會祝圣者才能夠入葬其中。但是他的心臟送回了他的家鄉比利時梅赫倫,在那里的圣母院(Onze-Lieve-Vrouw van Leliendaal)下葬,達成他的遺愿“把自己的心留給祖國”。貝克思曼過世后,阿舒特公爵作為低地國家(今天法國和比利時交界之處)的最高元首向教宗格里高利十五世請求為貝克思曼舉行宣福禮。過了兩個世紀,直到1865年宣福禮才最終舉行,1888年貝克思曼被追謚為圣。

上海徐家匯是十九世紀耶穌會重建后返華的事業中心所在。耶穌會在徐家匯的事業規模龐大,建制完整,機構零次櫛比,如圣依納爵天主堂、大修道院、小修道院、徐家匯藏書樓、徐匯公學、土山灣孤兒院等。至今留存的不少建筑中,依稀可以窺見十九世紀中葉至二十世紀的上半葉恢弘的事業盛況。在至今仍發揮原功能的天主教機構中,天主堂標志性明顯,歷經多次重修,不少細部在修舊如舊中漸失原有的風格。徐家匯藏書樓在解放后免于浩劫,其中的藏品價值不菲,其藝術收藏中包括十九世紀來到徐家匯的最初耶穌會修士范廷佐(Joannes Ferrer,1817-1856)的《依納爵臨終發愿的木雕》以及精美的搖籃本古藏書等。尚未對外開放的徐家匯藏書樓三樓特藏室有一面精美的窗戶,窗戶的彩繪玻璃上繪制了一位耶穌會士,他雙手緊握,手持十字架,上盤著一串念珠,他就是耶穌會歷史上的的祝圣者約翰·貝克思曼(St. Jan Berchmans,1599-1621)。

圣約翰·貝克思曼的座右銘“以不平凡的方式去做平凡的事”鼓勵耶穌會士,也鼓勵世人。后世的人們對于他的描繪總是帶著微笑,雙手合十、手持著基督十字架以及《耶穌會憲》和《玫瑰經》,向患病者宣講。世界上許多教堂、學校和大學都以他的名字命名。比如位于德國慕尼黑的貝克思曼學院(Berchmans kolleg)、荷蘭奈梅亨的貝克思曼研究院(Berchmanianum)。1965年,比利時發行了貝克思曼郵票來紀念這位年輕的圣人。在遙遠的中國上海,在耶穌會徐家匯藏書樓的彩繪玻璃上,這位年輕圣人的彩繪玻璃像也虔誠地、安靜地站立著,透過陽光展現在地球另一端留下安詳的暈影。

三、“南市安全區”啟發下的耶穌會疫病防治事業

耶穌會在修會創立之始,根據修會在歐洲內外的使命經歷,對待瘟疫尚未形成科學的認識。他們僅有“瘟疫”的直觀理解,卻非是基于縝密的科學論證得出的,這使得他們的說法與現代流行病學并不一致。這便解釋了耶穌會理解中瘟疫具有張力的兩面性,一方面瘟疫展示了上帝的懲罰和人類應有的敬畏,另一方面耶穌會也希望緩和瘟疫并盡可能避免疾病,這兩個相互矛盾的愿望共存。因此,在瘟疫時期,耶穌會士所承擔的多重角色本身就是復雜纏繞的,他們的宿命論觀點與行動主義的實踐相沖突。一方面,耶穌會士提倡標準的宗教補救措施:改革、祈禱和懺悔。當然,隨著進一步認識自然與科學,許多自然因素和人為因素,如空氣和水源污染,以及患病者不良的治療環境(擁擠、不衛生)都有可能加劇瘟疫的傳播,那么此時修會則需要不同的應對方式,如藥物干預、飲食改變,哪怕是器官移除等手術,借此來消除疫病。許多耶穌會士意識到迅速的補救行動可以避免死亡的發生,他們相信身體上的幫助和精神上的救贖一樣重要。現代醫學的進步帶來的對宗教倫理的反思,也促使耶穌會發生轉變。

對耶穌會士與瘟疫疾病防治的有關研究,若按照時間來看,大多集中于14至16世紀;若以留存形式來看上,則多以圣徒事跡錄或是歐洲文明史的短篇章節進行記錄,并未形成較為系統的科學闡釋架構,以瘟疫為歷史文本切入的研究是有待繼續開拓的。在實際行動上,自20世紀以來,全球化格局日益加劇,耶穌會參與的疫病救治是其修會社會服務事業的重要環節。耶穌會成立專門的志愿服務部(Jesuit Volunteer Corps)以及與之相連的耶穌會國際志愿者組織(Jesuit Volunteers International),都是積極參與全球性的治疫防疫事業。還有最終形成于1980年代的耶穌會難民服務體系(Jesuit Refugee Service)為戰亂等重大變故中形成的難民群體提供救濟服務(尤以衛生防疫為重)密切相關。這些部門的建立正從一個側面反映了作為整體的耶穌會在疫病防治救援工作中正逐漸形成全新的認識,并以之為使命,展開務實的布防與救治工作。

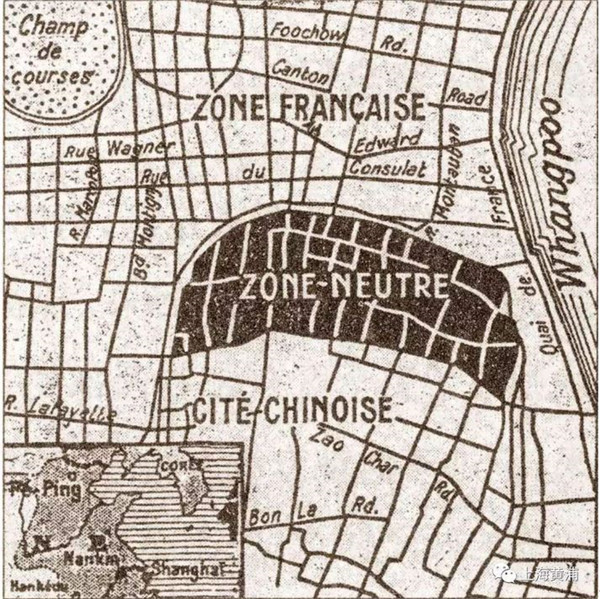

耶穌會難民服務體系的雛形,正是脫胎于法國耶穌會士饒家駒(Robert Charles Emile Jacquinot de Besange,1878-1946)于抗戰時期在上海老城廂創設的“南市難民安全區”(也被稱為“饒家駒區”,下簡稱為“南市安全區”)。

整個“南市安全區”共分為9個分區,每個分區下設有專司衛生防疫與醫務組。據上海城市史學者蘇智良考證,經過饒家駒的籌措,“南市安全區”下設有三座難民醫院,還有專門的殘老醫院、產婦醫院和兒童醫院。在初建時期,“安全區”內麻疹曾在一定范圍內傳染,各個分區的負責人盡全力維持公共衛生的標準,因為他們意識到,在這個相對集中的地區,一旦有傳染病發生,那將加劇為極恐怖的災難,也枉費了設立“南市安全區”的初衷。饒家駒竭盡全力,協調各方力量,世界紅十字會承擔醫療健康任務,兒童福利協會負責兒童防疫與安全。由于耶穌會之下不設女修會,一般涉及婦女的工作都會委托給相關的修女會,因此“南市安全區”中的婦女醫療工作則有方濟各會修女負責,修女們還積極參與其他醫療衛生服務,但是每當入夜,她們則必須離開“安全區”返回修院,因此午夜值班時間都交給她們訓練過的中國醫務人員堅守。醫院還負責醫療物資的合理分配,“安全區”定期為所有免費分發鱈魚肝油,以提高免疫力,應對可能發生的疾病。經過這一系列措施高效有序地運轉,即使作為戰時孤島社區的“南市安全區”不曾出現過大規模的瘟疫爆發。饒家駒提前預判了人群聚集可能引發瘟疫的潛在危險,并提前進行了有效的預防措施。之后“南市安全區”所奉行的“饒家駒模式”在南京、漢口、廣州多地推廣,甚至在二戰后期的法國和德國都得到仿效,更通過《日內瓦第四公約》成為國際典范。這一模式中,衛生防疫的重要性不言而喻,基于此形成的耶穌會難民救助服務中,防疫衛生工作依然是重中之重。

當今,耶穌會難民救助體系的服務覆蓋了4500余萬人,范圍遍及亞洲、歐洲、拉美、北美以及非洲。其中耶穌會在非洲的難民救助服務中的一項極為重要的使命,便是對艾滋病的防疫工作。

當下,對于艾滋病這個重大疫病的防治成為人類生命安全的首患,也是天主教會一項全新、重要且極具挑戰性的工作內容。在對艾滋病尚且不夠了解的年代中(哪怕是今時今日)許多教牧機構依舊不愿去將這項服務納入使命的范疇中。世界上第一例艾滋病確診后的前三十年中,羅馬教廷對之的反應也總是回避的。因為在天主教學者看來,艾滋病的成因被認為是不被教會禮儀所認可的,因此去為艾滋病患者宣教和服務,未必是一項值得付出心力的事業。隨著對艾滋病深入了解后,教會也不再對之全然排斥,面對這樣的人群,耶穌會士在教牧的征途上走在了最前面。他們來到艾滋病蔓延趨勢最為嚴重的非洲地區,在那里耶穌會士以卓絕的勇氣和熱誠來幫助人民進行宗教生活。耶穌會高效有序的組織架構在應對艾滋蔓延的緊急事件上起到了重要的作用,他們為艾滋患者提供直接的醫療救治服務,或是協助他們獲得醫療資源,他們教育年輕人,希望防患于未燃。這一系列的綜合措施幫助非洲遭遇艾滋病困擾的群體重獲作為人的尊嚴以及對生活的熱情。

耶穌會是一支世界性的傳教修會,在面對疫病危局時,承擔著恐懼疏導者、病患護理者、歷史記錄者以及醫療提供者等不可或缺的重要角色。中國線索中的耶穌會所承載的這份使命,從早期現代化時代到進入近代語境逐漸厚重起來,從宮廷服務到平民救助,再到難民救濟,時代的變遷為他們的使命添上深刻性。瘟疫時刻中耶穌會士的多重角色,是作為個體的崇高品格的體現,更是作為團體的榮光的書寫。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司