- +1

上海城記|《音像世界》:紅布,傳教士,諸神的黃昏(三)

6.競爭

會刊的落幕等同于《音像世界》歌迷會進入冬眠。這個民間組織在鼎盛期擁有一千六百多位會員,到了1996年秋天,本地會員萎縮到兩百左右,外地還剩一百出頭。會費每年收十五元,比歌迷會1989年創立時加了五成,而正刊的定價卻在這七年內翻了不止五倍。物價飛漲,國門大開,告別了精神文明的若干年自然災害,會員已經不是辦活動放點錄像帶就能滿足的,1996年,擺在他們面前的誘惑與選擇已經超出了食堂主廚的業務范疇。張磊不敢漲會費,怕進一步趕跑會員,只能減少活動次數和會刊的期數。可是,這兩大內容一減,參加歌迷會不就成了一種口頭行為嗎?

人類的生活方式即將改變。電腦正在大城市以及高等院校普及,《大眾軟件》在上世紀最后幾年的大學校園是一本非常搶手的雜志,已經取代《音像世界》成為社交娛樂的頭部流量。《當代歌壇》跟《音像世界》比肯定是膚淺的,但是在讓學生族付錢這件事情上,他的表現足夠“當代”,而《音像世界》還停留在清末民初的意識形態。他是一部漫長的文藝片,節奏舒緩,好像從來就沒有研究過市場,也缺乏對消費群體的細分。他的風格,是袁智聰式的共冶一爐——搖滾、流行、Hi-Fi、古典、影視、電音、爵士、紅歌、戲曲、民樂——親愛的讀者同志,我幫你打包好了。這也是David Bowie的特色——搖滾變色龍,所以《音像世界》不停地改頭換面,從創刊到停刊,大大小小的改版經歷了十幾次,每改一次就流失一批讀者。這不是雜志的問題,《音像世界》的水準未曾改變,真正改變的是讀者。不再委曲求全的他們追求一個“爽”字——搖滾樂迷希望整本雜志的搖滾純度即使達不到工業酒精的標準,好歹是一瓶白酒;追星粉絲想對那些烏七八糟的非流行內容說:“你是不是該安靜地走開。”

到處討好,結果到處都是怨言。長期以來,《音像世界》疏于正視讀者。它看大量的讀者來信,聽大量的社會聲音,這是它的態度,就像一名政客。本質上,它從未改變。它是一本綜合性的音像類刊物。用張磊的話說:“每當我在內容上有一些想法的時候,領導就會敲打我:‘注意哦,我們不是同人雜志。’”

由于高度市場化,歐美的音樂雜志就像專科醫院,一個科室下面還要細分。以搖滾樂為例,Uncut側重老搖滾,Q偏向主流搖滾,Wire的關鍵詞是前衛。與之相比,《音像世界》簡直是社區醫院的格局,只有內科外科,加上幾名老中醫。更可怕的是,《音像世界》常年致力于普及音響知識,有關器材和錄音載體的討論經常橫跨數版,以至于任何一本國外的音樂雜志都無力成為《音像世界》的模板,但是在九〇年代,《音像世界》是很多中國雜志的模板。

《中國百老匯》1993年創刊的時候,就像一本刪了音響器材、加了音樂劇的《音像世界》。《當代歌壇》在1994年創刊之前出過一本試刊號,做得頗為嚴肅,和它日后的“偶像”造型相去甚遠,很像連載《對話搖滾樂》之前的《音像世界》。好在這本雜志及時整容,走了粉絲讀物的新路,不然就會像《中國百老匯》那樣不溫不火。

王曉峰對《當代歌壇》的評價相對刻薄:“一本翻開之后能看到300多個歌星的照片但合上之后你記不清都介紹過誰的音樂通俗刊物。”因為通俗,更因為通俗的純度高,《當代歌壇》席卷內地,瓜分了《音像世界》的市場。后者還是太文藝了,缺乏娛樂精神。我讀過不少張學友的訪談,好像只有吳玨(港臺版面的責編)會在1996年這樣的時間點把張學友當音樂人而非歌手來采訪,和他討論“豁達計劃”之于香港樂壇的功過得失。我對那篇文章(1996年3月刊,P12-13)的印象比較深,它透露了編輯部料理流行題材的文化傾向。

1996年,《音像世界》開始刊發邱大立的文章。邱大立此時已經從他的陣地《音樂天堂》離職,但還為之供稿。他當時在廣州賣打口,幻想辦一本名為《聲音》的雜志。現在的他,嗓音依舊慵懶,語速緩慢,完全忘了自己曾是《音像世界》的作者。

讀者的記憶還在,那是1991至1994年的老黃歷,但當時真正在音樂上引領邱大立的卻是一臺全波段收音機。比起BBC電臺,《音像世界》提供的歐美資訊無疑是滯后的。邱大立由此成為消息靈通人士,他最初為《音樂天堂》供稿的過程就像英語的聽力測驗,更多的是編譯和搬運,而賓主之間的邂逅橋段跟《音樂天堂》的多數受眾一樣,發生在音像店里,而非書報攤。這與《音樂天堂》的身世大有關聯。這本刊物1992年在廣州誕生的時候沒搞定刊號,以有聲讀物的方式出版與其說是創新,更像是自保。刊號在我國是一個比書號更加稀缺的資源。沒有刊號的雜志,美其名曰“地下雜志”,就像《音像世界》歌迷會的會刊,當年去郵局是無法按印刷品來寄的,走平信意味著發行成本的增加。《音樂天堂》非常睿智,每期給江西文化音像出版社一筆錢,換取音像發行號,這個行為類似今天的出版公司向出版社買書號。這樣一來,戶口算是報上了,可音樂版權并未得到解決,所以嚴格來說,《音樂天堂》有雜志之實,無雜志之名,是以盜版音像制品的身份在流通,只不過在版權法沒有嚴格執行的當年,這種情況比比皆是。就像九〇年代內地樂壇傳的那些段子:正版磁帶賣了幾十萬盒,盜版銷量破百萬。

《音樂天堂》的最高銷量達到二十多萬份,在各大城市的新華書店、外文書店以及一些私人的音像店發行。當邱大立幫我從雜志的美術總監那里問來這個數據的時候,他有點震驚。大概他當年不太在意這些。而在我的身邊,有時朋友們閑聊,扯到一些另類樂隊,有些名字我最早是從《音像世界》上面讀到的,但是朋友們會給出其他答案:“我最早是在《音樂天堂》上面聽到的。”

聽,是一個比閱讀更為雋永的動作。

有趣的是,《音像世界》在《音樂天堂》發跡的大戲里曾經扮演過催化劑,后者在前者的版面上至少打過三次廣告(1993年9月刊、1993年11月刊、1994年6月刊)。第三次打廣告跟邱大立入職《音樂天堂》在時間上相差不遠。6月下旬,邱大立離開家鄉,前往廣州發展。身為編輯,他比主編洪春更懂也更熱愛音樂,他力推雜志往搖滾同人讀物(Fanzine)的方向蛻變。他做了張磊想做卻辦不到的事情,卻沒能像張磊那樣在一本雜志待得足夠久。邱大立不善處理工作之余的生活,當他發現某同事不好打交道的時候,他的答案是辭職。

《音樂天堂》的巔峰期有一件事情辦得比《音像世界》高明。面對日劇和日本流行文化的大規模入侵,《音像世界》還是一鍋一勺涮天下的思維,加一份碗筷(欄目)而已,而《音樂天堂》膽敢另起爐灶。《日之韻》在1994年出第一期的時候還不叫這個名字,只是《音樂天堂》的特刊,隨著銷量的攀升,才有了日后的單飛。這一招后來被《當代歌壇》學去了。1998年,《當代歌壇》推出了針對歐美日韓歌迷的《輕音樂》,羽翼豐滿之后,派生出兩本雜志,將歐美和日韓兩路讀者服侍妥當。這些事情都是《音像世界》在上個世紀沒能辦到的。面對轉型壓力,《音像世界》只會改版,雜志變得越來越厚,但頁數增加的主要是定價,而對很多讀者來說,他們想看的內容并沒有對應擴充。

可是《音像世界》居然不把這些刊物視為對手。張磊甚至沒有讀過《當代歌壇》,沒有讀過《音樂天堂》。吳曉穎坦言:“《音像世界》的問題一直就是自己的問題。”編輯部在每周二上午有一個例會,1994年的時候,大家討論過將《音像世界》做成有聲刊物。只是討論一下而已。這點可以理解。我在翻閱1992年的《音像世界》時發現了也許是內地最早的有聲雜志。當年的1月刊有這樣一則廣告:

“中國唱片總公司成都公司1992年1月推出新形式、新面貌的《卡拉流行線》,有聲雜志,塑盒精裝,附送小報,有圖有文有譜有聲,每期精選12首,逢單月5日出版……”

《卡拉流行線》的選曲出自“中唱”從港臺引進的專輯,版權沒有問題。也許正因為沒有問題才乏味。對歌迷來說,這無非是把市場上買得到的專輯拼湊成一個精選試聽帶,遠不如《音樂天堂》的拓荒歌單解渴。可是囿于版權,那一步是《音像世界》邁不動的。所以“有聲化”對他而言純屬雞肋,后來在九〇年代末勉力一試,推出加CD的版本,自然是收效甚微。

《音像世界》的噸位龐大,一本雜志養了二十多號人,用張磊的話說:“已經形成對廣告的依賴。”太多的現實原因制約著雜志的航向。船員偶爾瞄一眼雷達,原來這片海域已經有點擁擠了。1999年,《我愛搖滾樂》和《摩登天空》相繼創刊。恰恰是從這年的1月刊起,已經全彩了三年的《音像世界》突然出現了一疊雙色頁。雜志的銷量不好,為了緩解困局,節省成本成了一個不是辦法的辦法。

7.黃昏

21世紀就像King Crimson唱的那樣精神分裂。它剛來的時候對國內的音樂雜志表現出了足夠的善意。寬帶尚未普及,這至少意味著下載一張專輯的MP3既耗時又費錢。數碼音樂距離“無損”還很遙遠,MP3通常壓制成128k,一首口水歌占三到四兆,找到理想的下載源比在街上撞見音像店要難,當然,比較的結果后來發生了大逆轉。

關于網絡的恐怖,《音像世界》很早就預言了。1998年的12月刊(P32-37)就網絡音樂這個新現象出了一個專題,總共四篇文章,發頭條的《“狼”來了——網絡銷售,傳統唱片業的“冷面殺手”》署名戴方,其實出自王曉峰之手。全文超過六千字,作者先是在《北京青年報》發了一個七八百字的濃縮版,只夠羅列觀點,所以刊登之后,業內人士拒絕理解MP3的可怕。當時有四五家唱片公司的老板給王曉峰打電話。按肇事者的說法,那些人當時連電子郵箱是什么還不知道,就跟他嚷嚷:“你憑什么說唱片業要完蛋啊?我們最近打盜版剛剛初見成效,你又開始說喪氣話。”

“我們等著瞧。”王曉峰把話一丟。這場戲如果拍成電影,應該給王曉峰配一把哈利·波特的掃帚。不是讓他驕傲地起飛,而是讓他當一個掃地僧,以德服人,把唱片業的追夢人統統趕走。

王曉峰當年預言了MP3的暴行,卻沒能體察到網絡還會對書報亭下手。2019年的歲末,丁夏老師組局,我有幸和“三表哥”、王江教授這些《音像世界》的故人聊了一些AV World的話題,他們都不清楚《音像世界》的停刊時間。網上也沒有現成的答案。反觀雜志的主要對手——《音樂天堂》2006年停刊,《我愛搖滾樂》2013年停刊,《當代歌壇》2015年停刊,《通俗歌曲》2017年休刊(公告遲至2018年1月發布)。這無疑是《音像世界》沒落的例證,它在本世紀淪為一名無人問津的配角。

淪陷的起因是一樁經濟案件。2000年的冬天,北京總部接到匿名信,舉報有人打著《音像世界》的旗號在外面貸款。此事直接導致雜志社在此后的歲月里背著巨額債務苦苦支撐。高層變動,新領導是隔壁唱片廠空降來的,辦雜志他應該說是外行,但是上任之后迅速制定了兩條扶大廈之將傾的方針:1)編輯部降薪;2)改版,要那種馬上“見笑”的變臉。

辦雜志追求立竿見影,老員工心里犯嘀咕——領導這不是在改版啊,更像是在賭場翻牌。《音像世界》此時主要靠廣告以及各地的圖書館養著,銷量只剩一萬冊出頭,跌到創刊時的水平,產量卻增長了。

雜志于2000年1月改為半月刊,上半月出搖滾樂主導的《IN》,下半月發專攻偶像的《STAR》。《IN》還是充分顧及了廣告客戶,不同于國內當時的搖滾樂雜志,走的是時尚前衛的路線,期許在英國的The FACE、美國的Ray Gun這些成功案例中找到共鳴。《IN》的出現,或者說《音像世界》的這次分家,對雜志的老讀者而言是遲來的幸福。《IN》在2000年保持著高水準,當時國內的同行趨于土搖,而它的視野與審美正在追趕時代,大力灌輸后搖、人工智能舞曲,偶爾還為先鋒爵士、即興音樂、日本噪音開點小灶。如果要挑刺,那還是一個歷史遺留問題,Hi-Fi和影視的版面不可能撤走,或者搬去更低齡化的《STAR》。

《STAR》如果早五年問世,大概還能和《當代歌壇》掰掰手腕。這本派生的雜志一共就出了十九期,自創刊起就被母親托給乳娘“銀潤傳媒”撫養。1999年11月,吳曉穎和吳玨(1994年入職,負責《音像世界》的港臺、影視版面)外調去“銀潤”上班,參與《STAR》的籌制。《STAR》在“銀潤”的手里只做了一年,卻換了四處辦公地點,顛沛流離的命運蒙著一層紗。為什么要跟“銀潤”合作?“銀潤”為何只做了一年就毀約?難以考證。可以肯定的是,兩位吳氏女編輯因為《STAR》與《音像世界》的大部隊走散了。2000年的圣誕佳期,吳曉穎誕下一女。復出之后,她發現雜志社改天換地:《STAR》被“銀潤”退貨;雜志社深陷“貸款風波”;辦公地點劃入市政工程,即將動遷。

《STAR》還不能不做,因為雜志社跟郵局的半月刊合同暫時改不回了,還在努力溝通。相較之,溝通在編輯會上的硝煙味要淡一些。編輯部的“發燒專業戶”朱緯提了一條Hi-Fi的改版路線。領導見其他人不吭聲,也沒提方案,給朱緯亮了綠燈。朱先生的“發燒”版面穿著偽古典的真絲馬甲常年在雜志上敬陪末座,對于《音像世界》的主流讀者來說,他和張磊是這本雜志綿長而有趣的兩條記憶線。朱緯的《天碟落地》和張磊的《摩登談話》好比是碟評界的紅白大賽。張磊的挑剔與嚴苛在前文已有展開;朱緯呢,他打分很少低于9.5(滿分10),還會給出10+、10++如此感天動地的評級,讀者仿佛不買一張就將失去樂迷的身份證。

2001年6月上的《IN》在封底登出了也許是雜志有史以來最虛弱的一次“變臉”啟事。可是張磊為何容忍這種事情發生?在年初的那次編輯會上,他對新領導說:“我來做《STAR》。”有一條路也許通向曙光女神的寬恕。他的同人雜志熱情就像小宇宙在燃燒,這一次的進化要比《IN》更徹底。

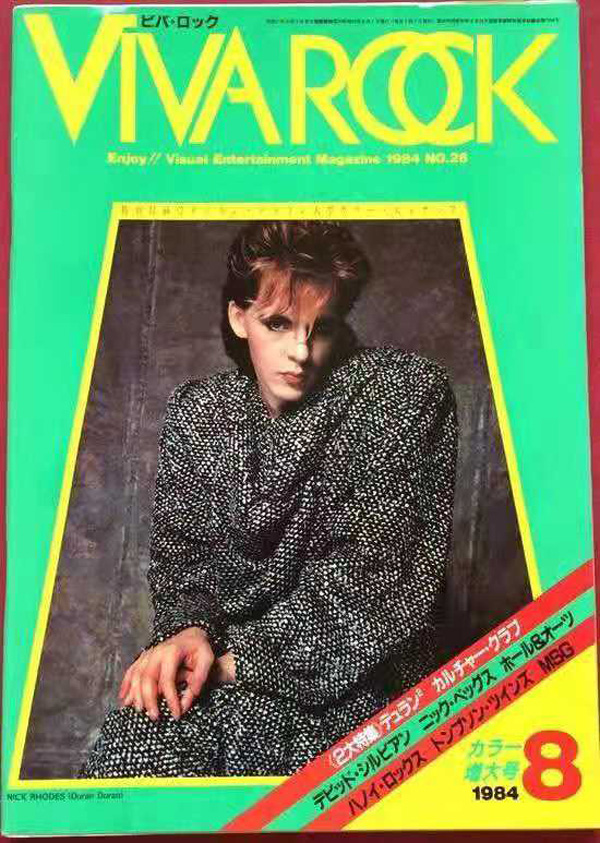

試想一個長發造型的搖滾男青年和漫畫同框。這不是荒木飛呂彥一邊聽老搖滾一邊埋頭創作,這是張磊當年回家之后的狀況。他迷上了日本的視覺系、Cosplay,這種近乎戀愛的感覺主要源于眼睛,和耳朵的關系不大,而且可以追溯到上世紀的八〇年代末,追溯到他看的一本日本搖滾雜志Viva Rock——還記得電臺節目《節奏王國》那個流產的名字嗎?

張磊堅持轉戰《STAR》,要為雜志紓困。他試了兩期(2001年6月下、7月下),起色不大,領導讓他下課。下課最根本的原因是郵局接受了雜志改回月刊的請求。《STAR》這個包袱終于甩掉了。2001年8月,恢復月刊的《音像世界》按照7月上最后一期《IN》擬定的“發燒”路線偏離讀者的視野。張磊的名字從版權頁消失了,一道消失的還有王江、林劍。更醒目的變化印在版權頁的底部:

“遷址通知:

音像世界雜志社自8月1日起遷新址辦公。

地址:上海衡山路706號3樓……”

遷址是為了配合徐家匯公園的建設。7月28日上午,中唱上海的廠區實施爆破拆除,只留了一棟“小紅樓”。地鐵一號線為確保安全,九點五十分起,部分區段停運五十分鐘。雜志社沒有追隨大部隊,相中了位于原址斜對面的706號,租下三樓的一半,總共五間辦公室。706號是上海煤氣公司設在衡山路的一個服務部。

搬家那天,張磊、吳曉穎缺席了,同事幫忙代勞。那位姓張的同事相當敬業,搬桌椅,搬電腦,可是雜志社的歷年文稿、讀者來信以及一些資料沉重得讓他為難,特地去請示領導。領導傾向于減負。所以,當張磊第一次出現在新編輯部的時候,他還挺驚訝的,不過負面的情緒并沒有持續多久。

張磊當時和王江、鮑佳樂合開了星船文化傳播公司。2001年的《IN》有幾期質量滑坡,或多或少,歸咎于這個公司。從那年的春天起,張磊忙于拉贊助,要辦一個Cosplay大賽。這將是Cosplay在中國的首個全國性賽事,盡管它傳入內地還不足兩年,但是張磊已經認準了,就像他在上世紀八〇年代中認準搖滾樂那樣。也許還有一點耿耿于懷,因為在他眼里,如此有前途的事業最起碼在《STAR》的層面居然被槍斃掉了。

《STAR》有個版面,專門拍美少年。拍完動漫圈的紅人王玄之(拉拉),結識了畫漫畫的焦蓉,由此,張磊闖入了Cos圈。Cosplay當時被圈內譯為“酷視流”,上海的活躍分子在一千人左右。張磊四處奔走,鼓勵大家參賽,這比他在1989年籌辦《音像世界》歌迷會要艱難。2002年6月3日出版的《三聯生活周刊》登有王曉峰的文章《自娛自樂酷視流》,以追星亞文化的視角報道了張磊的“極炫自我Cosplay大獎賽”。比賽在京滬兩地輪番進行,持續了五個月,首都媒體給予了更多關注,網上現在還能搜到幾篇《北京晨報》的新聞,最后一篇題為《國內首個COSPLAY大賽在上海落幕》。

賽事落幕,張磊從《音像世界》正式離職,這兩件事集中在2002年的8月。

2003年,《音像世界》又改版了,英譯名從“Audio & Video”改為“Feel”。吳曉穎的解釋是之前的譯名不夠確切。這話是道理的,因為長期以來,雜志被讀者戲稱為“AV World”。

此后的三年,《音像世界》和張磊在兩條故事線上與低潮纏斗。Cosplay難以變現,比賽只辦了一屆,張磊和王江被迫接一些品牌宣傳,辦了不少小型演出。王江退出之后去了環球唱片。大約是在2006年開春,王鐵城有天在馬路上偶遇張磊的妹妹,當時在中唱上海擔任副經理的王鐵城問起張磊的近況,張磊的妹妹忍不住抱怨,無法容忍哥哥一把年紀了還在瞎折騰。兩人居然聊出了同仇敵愾的感覺。

與此同時,《音像世界》最后一次引發圍觀。吳曉穎作為《音像世界》的末代主編,她治下的最后一期雜志是2006年2月刊。《音像世界》停刊了。隨后的3月刊不妨以轉世來區分,雜志只保留《音像世界》這個刊號,完全由其他團隊制作,對外宣稱是美國Rolling Stone雜志的中文版。崔健封面的創刊號附送一頂帽子,銷量據說突破了十二萬冊。更讓人震驚的是,這次轉世隨后就引起了有關部門的關注。與海外媒體合作卻沒有官方的祝福,Rolling Stone與《音像世界》的婚姻被法律認定為無效。

吳曉穎為此寫了大量的檢討,向新聞出版局,向總公司,包括年度總結的時候向雜志社。罪狀與細節早已漫漶,只記得2004年的尾巴,抑或2005年的頭上,總編室接到過一通電話,香港萬華傳媒拿到了美方的授權,態度誠懇而堅定,《音像世界》是Rolling Stone在中國借殼上市的首選。合作談了一年,領導認可,落實到合同是五年的長約。不過這紙契約很快就廢黜了。

《音像世界》的第二次轉世由北京的一家文化公司承接。原編輯部只剩下終審的權力,換言之,吳曉穎掛著副總編的頭銜,每個月的工作就是坐在辦公室里審稿。形同虛設的雜志社因為房東煤氣公司拒絕續租不得已再次搬家,慈云街(天鑰橋路380弄)成為下一個落腳點,而張磊已經先一步回歸了中唱上海,擔任珍貴錄音的再版編輯。

回顧張磊的大半生,王鐵城為他的老同學、老同事歸納了兩條規律:凡是張磊下決心要做的事業,第一,肯定是超前的,第二,基本上是賺不到錢的。張磊把他的光環帶進了中唱上海,再版了大量的民國老唱片,主要集中在時代曲、評彈、滑稽戲以及北方曲藝。黑膠尚未回潮,那幾年,實體唱片在國內的銷量深陷谷底,有些CD的發行量在三四位數之間蕩來蕩去。

寫樂評跟買唱片一樣,也成了某種古早的生活方式。它們唇齒相依,彼此有許多相似之處,譬如樂評也需要載體,也面臨格式更替的陣痛。我們懷念紙質的樂評,更放不下網絡帶來的便利,盡管這種便利讓樂評人中的一大部分遁形為搬運工以及翻譯家。而另一部分,或減產,或改行,或者拒絕以樂評人自居,仿佛這個詞跟“文藝青年”同流合污。所幸樂評還在,已經跳脫了文字的形態。音樂播客的創作者越來越多,聽眾也是。以往,我們閱讀樂評所期許的營養被主播的口水稀釋了,可即便如此,大家還是樂意,甚至覺得當一名聽眾不是為了主播放的那些歌,而是欣賞他們(包含嘉賓)的口水在樂史的幽暗隧道里滴滴噠噠的回響。

紙質的樂評還能提供什么?一本音樂雜志如果無法理性地回答這個問題,那么它和終點的距離就會被網絡縮短。

《音像世界》作為刊名最后一次出現在雜志上是2009年的冬天,11、12月的合刊,總二百八十三期。封面上的趙薇躺在草地上,雙手舉著放大鏡,頂著雜志的英譯名“AV Life”。吳曉穎此時已離職,因為《音像世界》雜志社作為法人單位早在2009年的春天就注銷了。雜志社于年初接到了總部下達的解散通知,退了慈云街的房子,搬到中唱上海的廠區,在欽州北路1066號74棟7樓度過了最后的幾個月。仿佛宿命,張磊居然也在那層樓辦公。

有時候,張磊會來串門。《音像世界》的遺老遺少在編輯部這個空殼子里重聚。經常是面面相覷,找不到話頭。那間辦公室在吳曉穎離職之后并沒有清空,一直保留到2018年,擺了幾口鐵皮柜子,里面藏著《音像世界》的歷年合訂本。吳曉穎嫌雜志重,占地方,平時不愿意帶回家,她只在離職的那天運走了一整套。

張磊留了完整的歌迷會會刊、十八本《IN》,以及他做的兩本《STAR》,其他與《音像世界》相關的印刷品全被他扔掉了,在他搬家的過程中,包括那些在歌迷會活動上放過的4AD錄像帶。

他讓記憶說話的時候,正抽著王鐵城遞來的煙,那是2019年的圣誕夜,組局的丁夏坐在王的右邊,正在喝茶。

“你怎么舍得丟掉啊?”我不解地提了一個傻問題。

“是呀,現在想想那些錄像帶倒是有點可惜。”

白巖松的選擇恰恰相反。在他為別冊《我的娛記時代》寫的開場白里有這樣一段話:

“送別這樣的雜志,如同送別與青春有關的記憶,總是有些不舍,至今,那近十年的《音像世界》,我大多都保留著。那是這本雜志也是我最好的一段時光。”(P6)

“最好的時光”,仿佛來自福樓拜的小說《情感教育》的結尾,為《音像世界》抹上“教育”的色彩。

王鐵城認為,《音像世界》確實推動了歐美流行音樂在中國大陸的早期傳播,對于搖滾樂的助力尤其明顯,但是這份功績沒有必要神化。丁夏記得,在《音像世界》創刊后不久,相差幾個月的時間,港臺的文娛資訊在上海突然間就解凍了,開始向電臺電視涌入。可是那幾個月的時間在駱也舟的記憶里是漫長而昏暗的,仿佛有數年之久。

我想起童年時家住南市區,而父親的單位位于長寧與徐匯兩區的邊界。有一次父親領著我去上班,換三輛公交車,八〇年代的巨龍車又擠又堵,那段路在我的記憶里是如此崎嶇如此漫長,比今天去一趟杭州還遠。我知道自己沒有夸張,也明白那段路其實只有十幾公里。

這是否構成相對論的另一種解釋?

于是,我們蒙上一塊紅布,于回眸之際突然意識到,頭十年的《音像世界》不僅是這本雜志最好的一段時光,也是音樂雜志、唱片工業在中國最好的一段時光。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司