- +1

口述|河南村醫自述:來自農村抗疫一線的聲音

新冠病毒疫情肆虐,抗疫也從城市席卷至農村。

1月27日,國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在國家衛健委新聞發布會上談到農村防疫時稱,春節前大批人員從城市返鄉,春節之間也有走親訪友的,加上之前的農村人群沒有抗擊非典的經驗,因為非典主要在城市之間,防范意識比較低,所以成為眼下防疫戰的薄弱環節……現在的確還有一些地方行動不迅速,還有一些地方行動不是太果斷。

河南農村地區的行動力卻在此次抗疫過程中頗受好評,其中舉措就包括動用廣播站、巡邏等方式排查相關武漢歸豫人員;采取封路、干部把守村口來限制人員流動;甚至還有村干部把防疫要點改編成快板、豫劇等進行宣傳。

今年51歲的劉星(化名)是河南省濮陽市某縣下屬村莊的村醫,他所在的行政村有三個自然村,2000多村民,只有他一個醫生,一做就是34年。1月22日開始,他開始密切關注疫情,每日奔走在農村防疫一線,春節期間也并未落閑,以下是他的口述。

【一】

年前的時候還和往常一樣,我六點起來到診所打掃衛生,然后給村里不能走動的老人打電話,問問病情有沒有啥變化。沒啥情況的話就把輸液的藥配好,騎個自行車,車簍里放個包,包里裝著藥,去給人扎針。

年前大霧天多,騎車的時候可冷,我就帶著手套、穿上棉襖,花一個小時一家一家扎過來,看著天一點點亮起來。回到診所后就開始給別人看病,年前來看病的大多是感冒,一天能看一百多個病號,特別忙特別忙。診所也不大,走廊上都是人,站著的、蹲著的都有。

我從早上出診,一直到下午三點才吃上午飯,有時間了泡個泡面,晚上十點再吃一頓。這么多年一直這樣,習慣了。

冬天流感病多,我還記得一開始開診所就是在冬天,第一次給人看病晚上都睡不著,一直擔心給病人用上藥了沒有效果,就連看個感冒發燒的小病都會緊張。但這次,感冒發燒可不是小病了。

1月22日的時候,我在手機上看到了新冠肺炎這個事情,說有41例感染,病因不明。大伙說說笑笑,其實他們根本認識不到問題嚴重性。那會我這也沒人來檢查,消毒液、口罩啥的都沒多少存貨了。

好嘛,等到大年初一,市政府召開電視會議。所有衛生院、診所的人,各村的支部書記和村委會主任同時在鄉政府開。我們鄉有五十幾個大隊,一個大隊來3個人。從早上九點五十開到下午兩點,介紹新型肺炎的情況,也培訓了一下村醫應該怎么做。

開會之前上級還臨時發了口罩,一人一個,戴上之后才開始開會。開會的時候我感覺這個疫情非常嚴重。我也和其他鄉的村醫說了,都有怨言,說我們沒有防護措施,還要沖到一線。

當時村醫們就說要跟有關部門要求,標準化的口罩要有,有關部門的人說:沒有,口罩買不到,個人想辦法吧。

開完會之后,上級給我一張從武漢返鄉人員的表,信息是通過移動公司、鐵路系統這些排查出來的。拿到表格后還不能走,就在開會的地方,村醫們一個個地開始打電話,問問表格上的人在什么地方上的車,坐了哪輛車,在哪停過,平時在哪住,啥時候回。等統計完了填上表格交上去,我領了體溫計、消毒液和口罩,回去要發給這些聯系的人。

前期給返鄉人員的物資,就說診所里有的先拿出來,等后期發完了再去找衛生院拿。

這個措施是對的,這回正巧趕上春節,外面回來的人多,正是串門的時候,我回到村里就聽到村里喇叭通知不讓串親戚了,婚喪嫁娶紅白理事都停了,飯店也關門了。

【二】

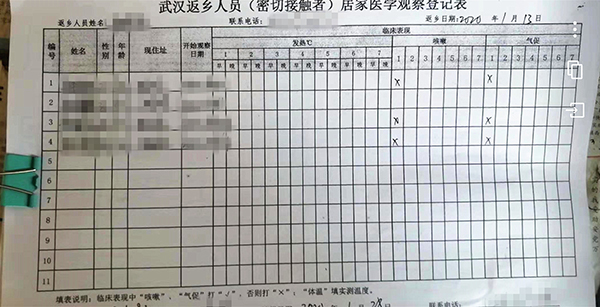

我們村里從武漢回來的有六個,都住得很分散,在家隔離。我的工作就是給他們一個體溫表,他們量完體溫之后報數,都沒有出現發熱的情況。

我回去之后就送東西去了,小伙子22歲,從武漢打工回來,家里四口人。我走過去把他叫出來,不進他家。出來后先加微信,交代一下每天早晚量體溫,給我匯報全家身體狀況。

他說自己早量了,天天都量,一直正常。年輕人知道的多,意識也好,很聽話。交代幾句之后村干部在他家門口拉了個繩,掛個紙牌,寫上“來自疫區,居家隔離”。

其實去的時候我心里也緊張,就跟非典那會一樣的心情。我只有一個口罩,還好他們都沒發燒,回來時間長的人都快過隔離期了。

那兩天我就天天往他們家跑,量體溫,三個行政村之間有兩三里地,路封了只能走路,我一天一萬九千步,就戴著口罩,防護服也沒有。

送完東西后,我就不用天天去量體溫了,都是他們量完之后微信發給我,全家的體溫、是否有咳嗽乏力的癥狀,我就在微信上問完之后填個表。

初二早上8點,村委會就開著挖土機過來,把村和村之間的路用土給堵上了,街上也沒什么人。

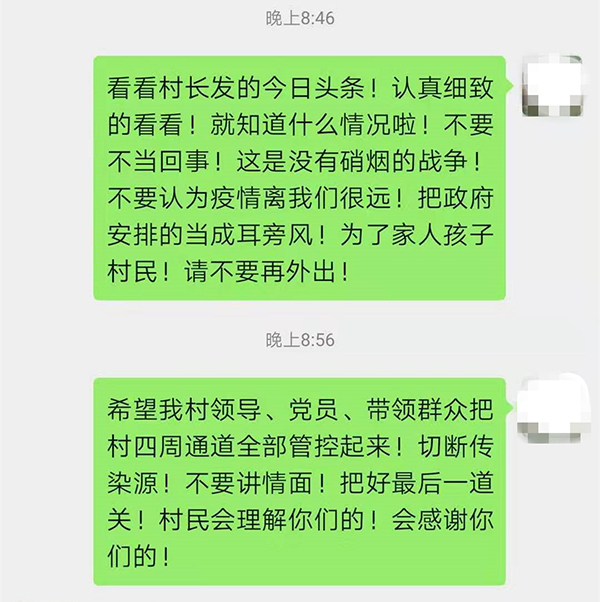

我早上起來第一件事,就在我們村的微信群里發信息,“為了我們村的村民、孩子自身安全,為了有效控制疫情發展,請你們不要外出,在家隔離。”

我們村喇叭里是村委會主任、村支書去吆喝的,喇叭里喊的也是這些內容,很嚴肅的,說“不讓串門,不要外出。”其實喊也沒啥用,人意識不到,村里還是有人扎堆。

我閑著就去街上轉轉,看有人在外邊扎堆的時候就把他們勸走,也沒人組織,我自發去勸的。我就感覺扎堆不好,上午勸了有十幾個人,農村人喜歡在外面說說話,曬曬太陽。

一般勸說也要有十來分鐘,剛見面的時候也不能上去就說這個事,先打個招呼,說在這玩了啊大爺?現在疫情很嚴重啊,發展很迅速,前邊一個村有個人跟別人一起喝酒,結果成了疑似病例,他接觸的二十多個人都得追蹤過來。曬太陽還是回家曬吧。他們就笑笑,也不好意思反駁。

我就站在旁邊等著,一個人走了其他的也就走了,他們走了我才回去。扎堆的都是五六十歲的中老年人。

這會兒我又看見了兩撥人,十幾個,在打麻將,我一會兒還得去說說。

【三】

初四早上六點多,街道衛生院通知我,說是村里又排查出一個從武漢回來的。

我那會剛起床,心里可煩,本來就可忙了,還得再去趟衛生院,我這物資發完了得去拿。結果等我把口罩、消毒液和體溫計拿回來,又接到電話說排查出一例,我就又得去一趟。衛生院離家有五六公里,我光上午就開車跑了兩個來回。

物資都是衛生院院長拿著,太缺了,控制得可嚴,只有院長有鑰匙。我去的時候院長開會去了,我還在門口等了半個小時。

這個新排查出來的人不是我們鄉的,是鄰鄉派出所排查出來的,他的手機號是用他媳婦的身份證開的,之前沒查到他,而且他沒有在我們村住,他在一個開發區住,離我們村有兩公里,他從武漢打工回來,我把他叫出來。

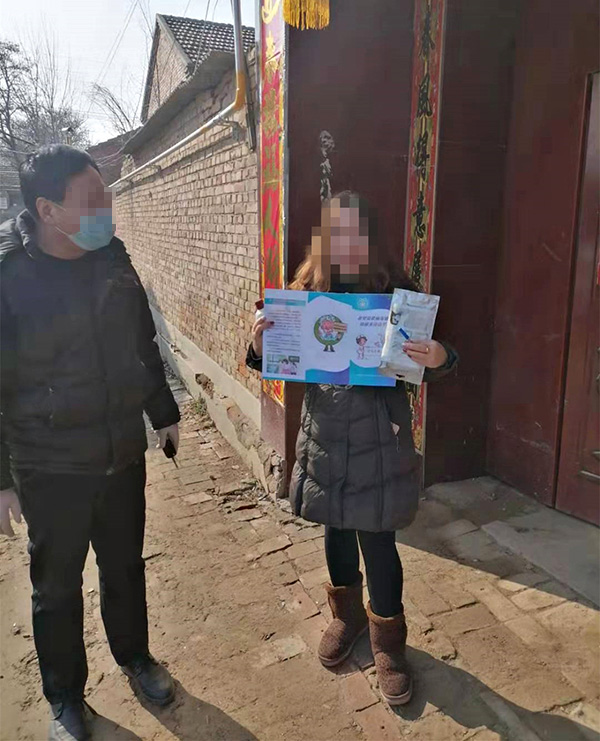

那天霧霾特別重,大風刮著,他四十多歲,拎著個大黑塑料袋,也沒戴口罩。我在路邊把東西(口罩、消毒液、體溫表)給他,說回家之后自行隔離不讓出門,家人的戶口本身份證拍照過來發給我,每天量兩次體溫。

我們這邊隔離的全部是與武漢有關的,有的是從武漢過,跑車的(開貨車的),打工的,名單上的人只要自行隔離14天,基本上都沒什么安全隱患,已經過了潛伏期了。

我現在上午診療病人,大家都知道這個肺炎,看病都戴著口罩。然后我再把隔離人員的全家體溫情況匯報一下,下午沒啥事出來轉轉,有人聚集就勸阻一下。

現在病號沒有那么多了,路堵了,遠路的病號過不來了。初三開會通知說外村病號不讓看了。初四上午有個外村的病人是煤氣中毒昏迷了,家人打電話說他沒法過來,我就把配好的藥放在村口讓人來取。農村攔不住,大路封了有小路。

村里吃喝都沒啥問題,年前都備齊了。大年初一不讓串親戚,吃的喝的都有。現在路口輪流有村委會的人值班,是個人就戴著口罩,本村車出去要登記,四個小時必須回來,別村的車不讓進,拉個橫幅攔住,只有本村的和拉生活垃圾的車讓進。

今年過年我也沒串親戚,我倒是感覺輕松不少,不用禮尚往來了。家里人也不出門,就在診所給我幫幫忙,打掃衛生。

晚上關門之后,我們一塊兒拿著紫外線燈管給診所的每個房間消消毒,有天我拿著那燈管,也想給自己消毒,但這燈管也沒法對著人身上啊,哈哈哈。

【四】

之前疫情還沒有這么嚴重的時候,我沒被要求戴口罩,現在要戴口罩和橡膠手套。口罩要求四個小時更換,但我之前只存了一個口罩,戴了好多天了,84消毒液也是原先剩下的。

之前進貨的時候我沒有進口罩,想著自己存的夠。年前我還賣出去點口罩,有年輕人來看病時候買的,口罩價錢也是把進價加上個幾毛錢,平價賣的。

結果疫情爆發后,口罩都發給返鄉人員了,家里留了一包,一包就十個,家人孩子戴戴,我就剩這一個了。我也在網上看看想買口罩,但早都沒有了,想去市里買也沒有時間,晚上十點診所才關門。鄉里村里這次個體的診所都關門了,我們這個集體診所搞防疫的不能關。

家里人也擔心,想消毒但是沒消毒水,無可奈何。

我記得我從衛校畢業后去縣里醫院實習,家里條件可差,買點白紙剪開,用繩子穿上做成本子,每天晚上抄病歷。那時候加班學,晚上學到十一點多,蚊子多,我就用個塑料袋把腿套上,那種稱化肥的塑料袋。那會不也過來了嗎?

家里孩子也勸,“別看了爸,疫情真嚴重,關門吧。”我跟他說,“這不能關門,在這種時期,國家需要我們的時候,我們這職業必須沖到前面。”不光孩子,我的姐姐,她在山東也跟我打電話說,“注意防范、注意防范。”

還能怎么防范,這沒法防范,我就找到我原先的外科手術手套,戴上手套、口罩,晚上用紫外線燈管給診室消消毒,我感覺我的抵抗力強,連感冒都沒有得過。(笑著說)

說不怕吧,那是假的。之前經歷過非典,現在想想都是冒著生命危險去的。

那會在外面打工回來的人都要被隔離,不讓回家,搭個帳篷每天送飯,固定幾點見,每天量三四次體溫。帳篷里穿得薄,很容易就感冒了,有人發熱了就打電話送到縣醫院,也不敢給他看就拉走了。發燒的人遇到了三四個,疫情持續了二十多天。我回家的時候就用84消毒液洗洗就行了,吃飯睡覺還跟家人在一起,現在想想都后怕。

沒想到我干了幾十年就經歷了兩次大事。我們開會的時候還說年后公共衛生這塊我們不干了,要交給鄉衛生院。

但我們是醫務工作者,在疫情面前是毫無怨言的。不管以后怎么樣,在國家有難的時候不要提條件,我們付出了他們會看到就行,努力做好群眾的防疫工作,但求保一方平安。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司