- +1

辛德勇:《燕然山銘》文本新訂定

《燕然山銘》發現之后,為響應社會大眾的熱切關注和急迫需求,我撰著了《發現燕然山銘》一書(2018年8月,中華書局出版。書中諸篇先連載于《澎湃新聞》的《私家歷史》欄目)。其中,關于《燕然山銘》的文字內容,這也就是所謂“文本”問題,限于當時僅能利用的材料,只是銘文發現者在網上公布的拓本照片,我的識讀,自然存在很多不足。

在《發現燕然山銘》這本書中,我向讀者清楚講到,當時“對《燕然山銘》的辨識和解讀,是在條件很不充分的情況下所做的初步嘗試,自然會存在很多的瑕疵和遺憾。但我相信,這樣的工作,是具有積極意義的。這是因為即使條件再充分,人們對歷史事物和歷史問題的認識,也只能是一個漸進的過程。”現在,有了新的拓本,具備了更好的條件,就能夠對這篇銘文做出更好的復原了。

所謂“更好的條件”,主要包括如下三個方面的內容:(1)2019年12月11日,應內蒙古大學齊木德道爾吉教授之邀,我參加了該校舉辦的“中蒙聯合考察燕然山銘成果座談會”(以下簡稱“座談會”)。在這次座談會上,齊木德道爾吉先生和他領導的團隊向與會者以及全社會公布了他們在這一年夏天剛剛捶制的新拓片。(2)這份新的拓本,是齊木德道爾吉先生特邀山東金石專家陳國榮先生為之拓制的。陳國榮先生拓制的這份拓片,最大限度地體現了這一刻石的本來面目,特別是其表面形態,而這些情況,對合理復原銘文的文本,具有重要參考價值。陳國榮先生也出席了這次會議。會議期間,敝人向陳國榮先生問詢了這通刻石和石崖的一些具體情狀,獲得更多重要信息。(3)在我赴內蒙古大學參加會議之前,北京大學考古系的董珊先生,給我看了一份其他人士制作的《燕然山銘》的拓本以及這份拓本的照片,還有刻銘崖壁的局部照片。這份拓本,在某些方面,有更好的效果。參據這份拓本和相關照片,可以更加清楚地認識這通刻石的面貌。

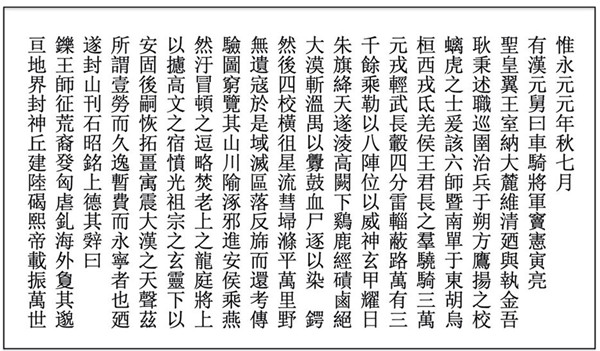

上述三項內容中,陳國榮先生捶制的拓本,已經向全社會公布。故本文將附以這一拓本的照片,而董珊先生出示的拓本和拓本照片等,因屬于私人捶拓、拍攝的制品(拓本已捐贈給北京大學圖書館),本人無權公開,只好付諸闕如。另外,陳國榮先生捶制的拓本,除了已公布的照片之外,在內蒙古大學,另有高清的電子文本,這次敝人亦未得利用。這對最終的辨識結果,也會有所影響。這一點,希望讀者能夠了解并予以理解。

另外,在去年12月11日內蒙古大學召集的“座談會”上,齊木德道爾吉先生所率團隊的主要成員高建國先生,向敝人和所有與會專學者出示了他撰寫的《蒙古國發現的漢文摩崖及其命名》一文,在會上他也簡略地講述了這篇文章的主旨。這篇文章,主要根據陳國榮先生的新制拓片對《燕然山銘》的文字做了一些辨識和考訂,糾正了一些此前敝人依據網上舊拓片做出的錯誤推斷和一些不盡適宜的認識。由于這是一篇未經正式發表的會議交流材料,下面,對高建國先生文中那些與敝人有不同認識的觀點,將不予討論,而對那些敝人認同的識讀,則盡量予以說明。

首先需要說明的是,前此,在所見拓本照片極為模糊的情況下,為了利用更多既有材料來幫助我們辨識和復原《燕然山銘》,我輯錄出南宋學者劉球《隸韻》殘本中錄存的銘文文字,用作參考。當時我曾指出:“既然目前并沒有強硬的證據能夠證明《隸韻》收錄的《燕然山銘》文字系出自偽造,那么,我們為什么不先來積極地參考、利用這些文字而非要將其摒棄不看呢?……哪怕最終證明《隸韻》利用的銘文并不可靠,也是首先需要有人提出這一問題,探討這一問題,才能在大家的積極關注下,有理有據地將其排除在外。由于現存石刻已經闕失很多文字,辨明《隸韻》所收文字可靠與否,這本身就是審定《燕然山銘》文本不可或缺的一個重要環節。”我認為,這是一種積極而又審慎的認識態度,也是一個合理的認識過程。

現在,根據新的、更清晰的拓片,已經有充足的理由判定,《隸韻》所收《燕然山銘》的文字,應屬宋人贗造;特別是高建國先生已經指出,《隸韻》中竟收有銘文刻石中并不存在的“緝熙”等字,更足以徹底證實這一點。這樣,在審辨刻石銘文時,就可以毋須考慮這一材料。

其他對這篇銘文文字的總體認識,我在去內蒙古大學參加“座談會”之后,隨即就在《中國文物報》上發表了《燕然山上的新發現》一文,談了自己的一些原則性看法。

在這篇文章中,我講道:“此前敝人認為,整篇銘文,是由寫工按照固定的格式事先整篇書寫上石后,再由刻工動手雕鑿。根據陳國榮先生介紹的文字刊刻情況,可以進一步確認這一點。只是在刻工上手之際又臨時調整重寫了部分字行。”

這一認識,是識讀整篇銘文的基礎,當時的基本認識,至今我也沒有變化。但是在仔細審辨新拓本之后,我發現“刻工上手之際又臨時調整重寫了部分字行”這一說法并不準確,即現在我認為:刻石的工匠是嚴格按照石壁上寫好的字跡鐫刻的,并沒有臨時做過調整。

根據新的拓本,可以進一步確認敝人此前判定的《燕然山銘》文字的整體布局形式,即我在《發現燕然山銘》中所說“這20行銘文的排列,在多數情況下,應是每行15字,這一規律性特征十分重要”。在當時模糊不清的拓本上,判明這一文字排列規律,對結合《后漢書》和《文選》的文本來識讀其他那些刻石文字,具有重要意義。不然的話,很多字跡都是無從著眼的。

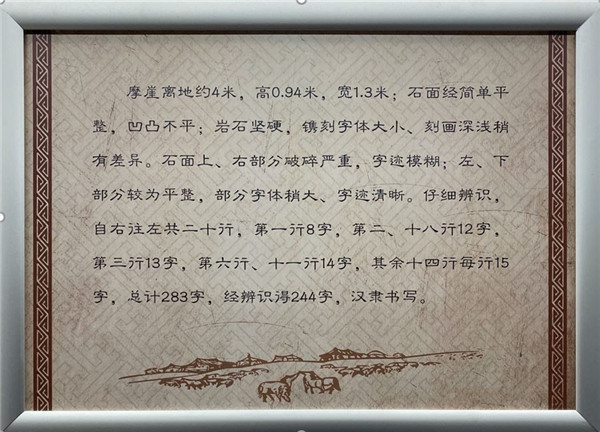

現在進一步確認這一文字排列規律,同樣可以幫助我們更好地認識那些看起來似乎是違逆這一規律的變化(附帶說明一下,這樣的看法,同內蒙古大學相關學者的初步認識,是有很大出入的。內蒙古大學相關學者的初步認識,可概見于“座談會”期間內蒙古大學相關陳列的文字說明)。

第一,第1行只有“惟永元元年秋七月”這八個字。此前我曾認為,這是由于此處石面向外側斜下較多,使得這一行只能書寫“惟永元元年秋七月有漢”十字;至刻工上手鑿字時石面還出現了崩損,以致在這八個字的下面已無法繼續鐫刻已經書寫上石的“有漢”二字,不得不把這兩個字改移到第2行。于是,遂致使第2行的字數由15字增為17字。

現在辨識新拓本的文字,并經陳國榮先生告知銘文石面的具體情形,可知第1行文字較少,并非石面斜下或是刻字時導致石面崩損所致,而是有意為之。這樣做,是為禮敬漢室而提行,即刻意將“有漢”二字,置于第2行行首。

與此用意相同,第2行的字數,也由15字這一定例,減為13字。這是為將“圣皇”二字提行,移至第3行的行首,以示對漢和帝劉肇的禮敬。

關于這兩行的字數及其成因,高建國先生在“座談會”期間已經談到。這是一項很重要的新認識,而這兩行具體的文字內容,我將在下文予以說明。

第二,關于第10行的文字。此前我判斷這一行較諸其他各行少刻一字,并推測造成這一情況的原因,是這一行的下部石面出現了比較嚴重的剝落,導致無法正常刻字,所以只好少刻一字。現在根據新拓本,可以認定:這一推斷正確無誤,符合實際情況。不過空缺一字的地方具體是在哪里,實在難以辨識,倒數第一、第二或第三字處都有可能。目前我比較傾向于是在倒數第二字處,即在“染”、“鍔”二字之間。

除了這兩點之外,其他具體的文字內容,還需訂正或是說明如下。

第3行,據新拓本,作“圣皇翼王室納大麓維清乃與執金吾”。這一行文字,“翼”字很不清楚,姑且參據《后漢書》和《文選》識別如此。“維清”二字,其句式雖殊罕見,但刻石文字確系如此。上承第2行并下聯第3行,可讀作“寅亮圣皇,翼王室,納大麓。維清,乃與執金吾耿秉”云云。這與我原來依據《后漢書》和《文選》推定的文句,差別很大,而且“維清”一句,顯得也不夠通暢,但經再三辨識,刻石原文,確應大致如此。

文中“維清”二字,應是藉用《詩經·周頌·維清》的篇名,以示誓師出征。這詩只有短短四句,頌曰:“維清緝熙,文王之典。肇禋迄用有成,維周之禎。”毛氏傳解讀此詩宗旨曰:“奏象舞也。”鄭玄箋云:“象舞,象用兵時刺伐之舞。武王制焉。”故班固在銘文中稱述這一篇名,即可表述竇憲誓師出征之意。《燕然山銘》篇末“銘辭”中“鑠王師,征荒裔”云云的詞句,正與此相互呼應。

第4行,據新拓本,作“耿秉述職巡圉治兵于朔方鷹揚之校”。其中“圉”,我原來從《后漢書》等作“御”,而新拓本此字相當清晰,作“圉”字無疑。“圉”字在此乃作“邊陲”義解,同班固《車騎將軍竇北征頌》中“(竇憲)親率戎士,巡撫疆域”的文句也更加契合。又“于”字原從《后漢書》定作“于”,新拓本此字較為清晰,據改。還有新拓本中“治”字字形也大體可以辨識,知《后漢書》作“理”字確系唐人避高宗李治名諱所改無疑。

第7行,核諸新拓本部分較舊本清晰的字形,可知敝人原讀作“元戎輕武長轂四分雷輜蔽路萬有三”也大體無誤。其中“雷輜”二字,舊拓本字跡不清,其中“雷”字,《后漢書》作“云”,我依從《文選》定作“雷”。今核以新拓本,“雷輜”這兩個字都很清晰,證明前此敝人所做推斷符合實際情況。

第8行,敝人此前舊釋,讀為“千余乘勒以八陣蒞以威神玄甲耀日”,其中“蒞”字,舊拓本模糊不清,系以其較為質而近古,姑且推定。今檢核新拓本,系清楚鐫作“位”字,乃以“位”通“蒞”或“蒞”、“蒞”諸字。

第9行,據新拓本,知敝人原釋讀作“朱旗絳天遂凌高闕下雞鹿經磧鹵絕”,大體無誤。其中“凌”、“鹿”二字,舊拓本都不清楚,我也都做過具體辨析。今檢視這兩個字在新拓本雖然還不是十分清晰,但審其殘劃,釋作“凌”、“鹿”是比較合理的。

第10行,這一行文字,過去我釋讀為“大漠斬溫禺以釁鼓血尸逐以染 鍔”,核諸新拓本,可知大體無誤。空缺處的處理緣由,前面已經講過。

第12行,前此我讀作“無遺寇于是域滅區殫反斾而還考傳”,核以新拓本,除了仍舊看不清的字,其中頗費斟酌的,是“區殫”的“殫”字。此字《后漢書》作“單”,我是依從《文選》,擬作“殫”字。但現在審看新拓本,似為“落”字,高建國先生也是這樣判讀。今暫且依從高氏的看法,改為“落”,即將其釋作敗亡之義。又“反斾”的“斾”字,據新拓本,乃書作“旆”形,今據改。

第13行,敝人原讀作“驗圖窮覽其山川隃涿邪跨安侯乘燕”,核驗新拓本,除“跨”似鐫作“進”形外(高建國先生已經指出這一點),知大體無誤。現在姑且改“跨安侯”為“進安侯”。

特別需要說明的是,我在《發現燕然山銘》中曾著重指出并做了很具體的論述,即謂對這一行文字的判讀,重要的是去除了《后漢書》和《文選》這些傳世文本在“隃涿邪”之前衍生的那一個“遂”字。這一點,對準確理解竇憲北征的行程具有特別重要的意義。按照我的認識,這也是發現《燕然山銘》刻石對歷史研究意義最大的地方。現在審看新的拓本,可以更進一步確認此一“遂”字必屬衍文無疑。

第14行,覆核新拓本的文字,知原來我所釋讀的“然躡冒頓之逗略焚老上之龍庭將上”,其“躡”字,應正作“污”;其余文字,仍大體無誤。“將上”的“將”字,《后漢書》原闕而《文選》存之。今核對新拓本,此字清晰可識,可證前此所做釋讀無誤。

第15行,比對新拓本,知敝人舊讀為“以攄高文之宿憤光祖宗之玄靈下以”,釋文大體無誤。

第16行,據新拓本,敝人舊讀作“安固后嗣恢拓畺?震大漢之天聲茲”,大體無誤。其中“畺?”的“?”,舊拓本不是十分清楚。今審看新拓本,知此字雖略去“禹”字上部那一撇劃,但仍未書作“寓”形。蓋“禹”字上部從“厶”,“禺”字上部從“甶”,故此字還是以“?”為宜。

第17行,敝人原讀作“所謂壹勞而久逸暫費而永寧者也乃”,今核以新拓本,知舊讀大致無誤。其中“壹”字、“寧”字和“者”字,舊拓本都不是十分清楚,而新拓本明晰無疑。“所”字原本模糊,今新拓本也頗難以辨識,惟字形更近似于“所”字而與“可”字相差較多。

第18行,據新拓本,舊讀作“遂封山刊石昭銘上德其辭曰”,大體無誤。唯“辭”字書作“辭”形(高建國先生業已指出這一點),且右側的“辛”字下部系迭書三橫劃。但這只是異體字形的問題,與用字用詞無關。

“陸碣”這一判讀,對理解篇末“銘辭”的涵義,具有重要意義,即“癹匈虐,釓海外,夐其邈,亙地界,封神丘,建陸碣”這一段話,其核心旨意,在于這“陸碣”二字。那么這個“陸碣”指的是什么呢?這就是鐫刻著“漢山”二字的“神丘”燕然山,竇憲是用這個天然的“碣石”,以示漢、匈疆域的分界點。

前此我在《燕然山上的新發現》一文中已經指出,這“漢山”二字告訴我們,竇憲在這里“封山刊石”,實際上也就等于是在既有事實的基礎上,進一步確認了漢、匈雙方之間的實際控制線——大漠。

在這一認識的背景下,我們也就能夠理解,在“封神丘,建陸碣”之前鋪敘的“癹匈虐,釓海外,夐其邈,亙地界”那幾句話,是講竇憲此番率師北征,業已踏平(“癹”)匈奴,將其遠遠地(“夐其邈”)驅趕到“海外”,從而拓展了大漢的疆界。——這正是竇憲得以“封神丘,建陸碣”的前提。而這樣一來,就可以“熙帝載,振萬世”,也就是讓皇漢帝業興盛發達,且高枕無憂,垂之永久,傳之萬世。

然而,歷史,真的會是這樣么?關于這一疑問的答案,我在《發現燕然山銘》一書中已經做過詳細的說明。

最后需要說明的是,《燕然山銘》刻石的文字內容,雖然可以對傳世文本做出很多訂正,特別是對研究古代文本的歷史衍變問題具有非常重要的價值,但對我們研治竇憲北征之役最具有實質性意義的,還是我在《發現燕然山銘》中指出的在“隃涿邪”句前衍生的那個“遂”字。除此之外,恐怕就是這“陸碣”二字了。因為“陸碣”比傳世文獻中的“隆嵑”更能清楚體現其“陸地之界石”的涵義,這與竇憲北征之役的作戰目標和這場戰爭在疆域領土意義上的效用是直接相關的。從更廣泛的意義上講,“陸碣”這兩個字,對認識中國古代文化還另有特別重要的意義,不過這是一個很長很長的故事,需要另行撰文,做出專門的探討。至于這篇刻石銘文與傳世文本的其他文字差異,就狹義的歷史研究而言,并沒有太大實質性價值;至少并不影響此前我對這篇銘文所做的解讀。

2020年2月1日記

【附】《燕然山銘》釋讀:

惟永元元年秋七月,

有漢元舅曰車騎將軍竇憲,寅亮

圣皇,翼王室,納大麓。維清,乃與執金吾

耿秉,述職巡圉,治兵于朔方。鷹揚之校,

螭虎之士,爰該六師,暨南單于,東胡烏

桓,西戎氐羌,侯王君長之羣,驍騎三萬。

元戎輕武,長轂四分,雷輜蔽路,萬有三

千余乘。勒以八陣,位以威神,玄甲耀日,

朱旗絳天。遂凌高闕,下雞鹿,經磧鹵,絕

大漠。斬溫禺以釁鼓,血尸逐以染 鍔。

然后四校橫徂,星流彗埽,滌平萬里,野

無遺寇。于是域滅區落,反旆而還。考傳

驗圖,窮覽其山川:隃涿邪,進安侯,乘燕

然。污冒頓之逗略,焚老上之龍庭。將上

以攄高文之宿憤,光祖宗之玄靈;下以

安固后嗣,恢拓畺?,震大漢之天聲。茲

所謂壹勞而久逸,暫費而永寧者也。乃

遂封山刊石,昭銘上德。其辭曰:

鑠王師,征荒裔。癹匈虐,釓海外。夐其邈,

亙地界。封神丘,建陸碣。熙帝載,振萬世。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司