- +1

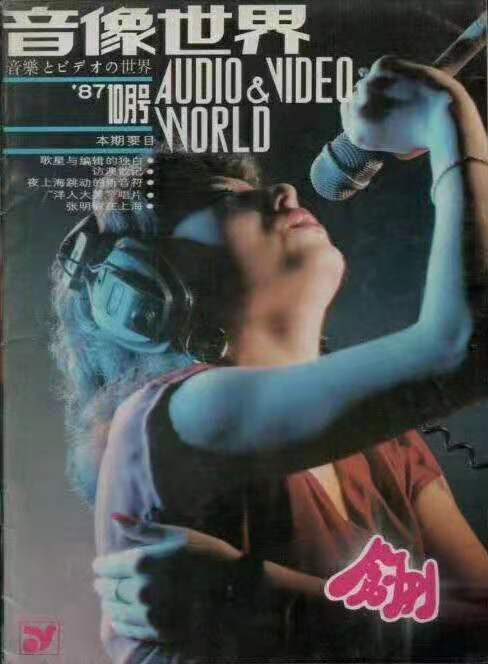

上海城記|《音像世界》:紅布,傳教士,諸神的黃昏(一)

1.創刊

1992年歲末,《音像世界》雜志于編輯部所在的上海辦了一場大型研討會。創刊五周年,雜志的發行量相比起步時的一萬多,成長了十五倍。領導和各界來賓在掌聲中致辭,一切是如此和諧。

勞為民當時端坐著,心情比旁人更復雜。身為雜志的副總編,他在編輯部的角色等同執行主編。正在發言的劉森民同志,不僅是中國唱片總公司的總經理,還兼著《音像世界》的總編。兩人在上海見面的機會并不多。所以,當勞為民聽到“領導的意見未必都對”出自領導之口時,某種情緒將他攫住。他想起往年的類似場合,自己進京述職……

在勞為民的記憶里,《音像世界》能夠創刊,堅持辦了下來,配得上“奇跡”這兩個字。它是中國大陸的第一份音像類刊物;推出了第一代的搖滾樂樂評人:張磊(阿瑟)、王曉峰、章雷、李皖、王江;辦了大陸的第一個歌迷組織“《音像世界》歌迷會”;最早為港臺歌手在上海舉辦歌迷見面會……

如同上海說唱的代表作《金陵塔》,屬于《音像世界》的那本功勛簿,可以一層又一層地往上翻。它輻射全國,影響了好幾代人的耳朵。有讀者夸它是中國最好的流行音樂雜志,有人將“流行”兩字改成“搖滾”,也有人撫今追昔,認定它是另類文化的燈塔,是向大陸樂迷系統介紹電子音樂、爵士樂、先鋒音樂以及實驗噪音的先驅。在那千千萬萬的讀者里,白巖松無疑是精英代表,他的隨筆集《痛并快樂著》2016年再版時附有別冊,前言部分他這樣寫道:

“當時的《音像世界》雜志在流行音樂迷中的分量可是舉足輕重,我的很多國內外流行音樂資訊都是來自于它。印象很深,每個月《音像世界》快上攤的時候,我都會一次又一次去報刊亭,直到雜志入手。”(別冊《我的娛記時代》,P5)

吊詭的是,作為《音像世界》實際上的掌門人,勞為民其實對流行音樂并不感冒,對搖滾樂甚至有一點反感。這本雜志如果按照他的喜好來辦,很有可能變成《評彈世界》。

評彈愛好者肯定聽過徐麗仙的彈詞開篇《小媽媽的煩惱》,在建國后創作的開篇里可謂經典,也是勞為民的編劇處子秀。那是完成于1963年的作品。他當時剛從上海戲劇學院的戲文系畢業,分配進了上海評彈團,任編劇,一待就是二十載。當然,中間有十年是荒廢掉了。就是這樣一位老同志,1984年毅然跳槽去了中國唱片上海公司,從事“中國文化名人聲音檔案”的錄制,向他發出邀約的是中唱上海的時任經理孫立功。

勞為民親手灌錄了曹禺、俞振飛的聲音檔案,還幫忙聯系了巴金、丁玲、吳祖光。1985年,孫經理又突發靈感,想要成立中國唱片圖書出版社,北京總部沒批,退而求其次,他決定辦一本雜志。在內容和方向尚未明朗的情況下,孫經理希望勞為民來當雜志的籌辦負責人,還從社會上為他招募了兩位年輕助手。《音像世界》的刊名后來是編輯部和孫經理的集思廣益,“音”在當時國內的報刊里已經有了一些萌芽,“像”仍是一片空白,“世界”蘊含著情懷,代表了辦刊的理念、報道的方向。

那一年丁夏二十三歲,比王鐵城小兩歲,在成為同事之前他們并不相識。丁夏出生在一個顯赫的藝術家族,伯父是漫畫巨擘丁聰,爺爺是民國畫家丁悚。翻開《音像世界》1987年10月的創刊號,第十九頁登了丁聰的祝賀漫畫,顯然出自丁夏的委約。擔任雜志編輯的那幾年里,丁夏始終給音樂題材的幽默漫畫留了版面。他喜歡漫畫,卻沒有繼承父輩的衣缽,從上海師范大學中文系畢業之后,進了盧灣區區政府,在辦公室編寫簡報。這份工作難免枯燥,所以當他從母親那里獲悉唱片廠有意辦一本音樂雜志,正在招人,他倒是很愿意改變自己的命運。他確實喜歡音樂,偏愛歐美老歌、上海時代曲。那些叱咤民國的時代曲作者,譬如嚴華、嚴折西、黎錦暉,與他爺爺交情匪淺,都是位于黃陂南路的丁家老宅的座上賓。1983年,丁夏的姑媽回國探親,嚴華特地過來看望,當時丁夏像個小友坐在一旁,幫忙拍照。

王鐵城的入職頗為曲折。進廠之前,他在建工局干校教語文,和《音像世界》日后的王牌編輯張磊是復旦大學分校(1983年7月改組,更名為上海大學文學院)中文系的同學。兩人畢業后皆從事教育工作,張磊去了房地局職工學校。算上師范大學畢業卻不愿教書的丁夏,這三位可以說是相繼離開了語文課的講臺。

如果我們追問,為什么是他們去了《音像世界》,推廣流行音樂,那就不得不提《新民晚報》。當年一心想辦雜志的孫經理,他的妻子是該報的員工,丁夏的母親與她是同事,而張磊恰巧在報社實習,給他上培訓課的是老報人“一張”(張林嵐)。《新民晚報》當時在九江路近外灘的一幢大樓里辦公,復刊后第一次向社會公開招募編輯、記者。張磊沒能被錄用,卻被唱片廠的孫經理相中了,但他就職的學校拒絕放人,他轉而把王鐵城介紹給了勞為民。

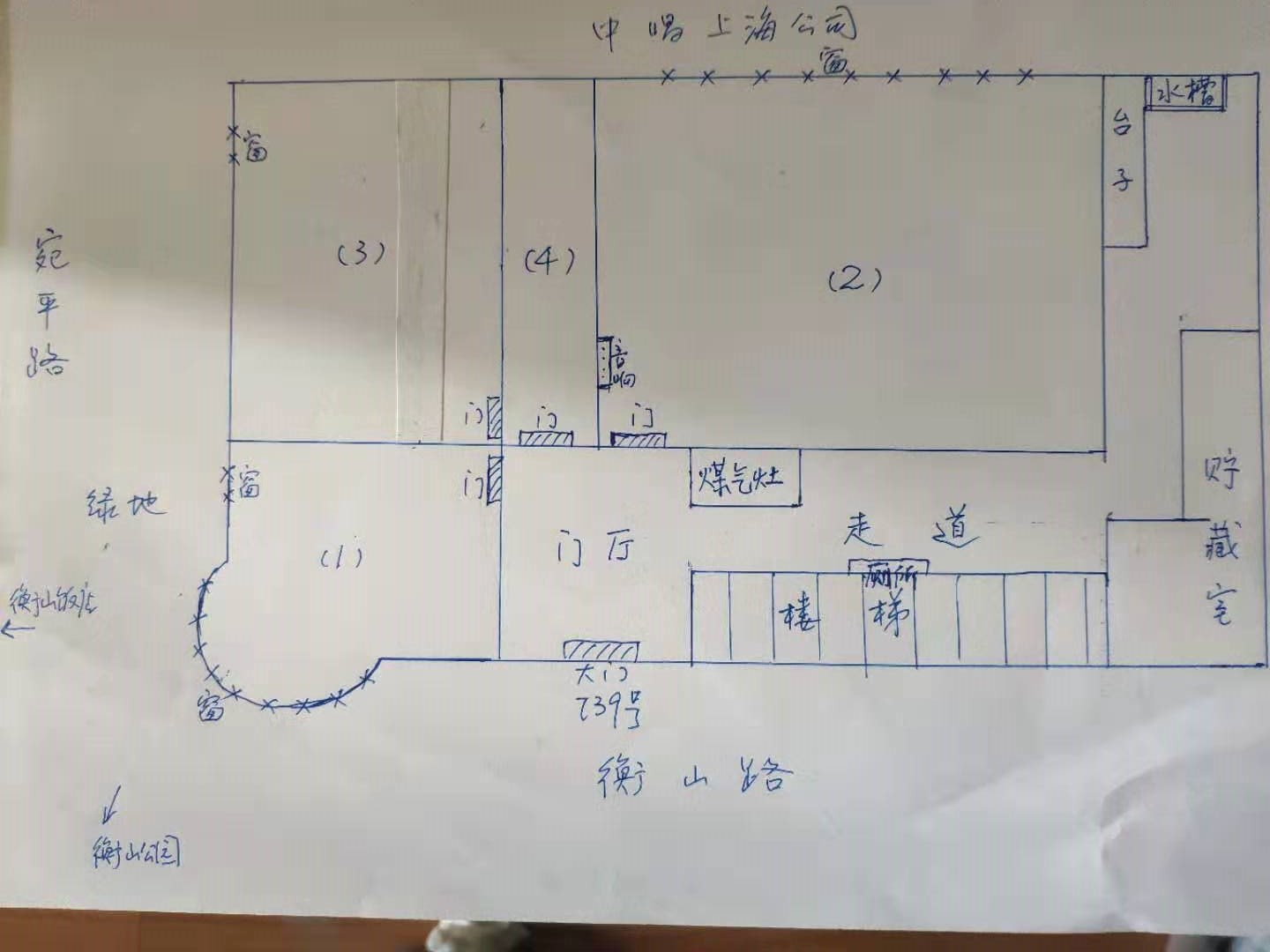

辦雜志先得申請刊號,在當時的環境下,主辦方起碼得是局級單位,中唱上海身為處級單位是沒有資格的。這就造成了一個重大誤解,好些人一直認為《音像世界》是中唱上海辦的雜志,實際上,它和中唱上海可以說是平級,換言之,都是中國唱片總公司的“兒子”。當然,這兩個“兒子”在年齡、體量上的差距實在懸殊。《音像世界》的主辦方,從雜志籌備那天起,就只能是北京總部。總部身為央企,上海新聞出版局還無權管轄,可是雜志社明明在上海,異地辦刊,中央是明令禁止的。申報書遞到國家新聞出版總署(現廣電總局),在等待批文的日子里,勞為民與他的籌備組先在廠工會的一間屋子辦公,而后搬去了衡山路739號,這個門牌號碼將在此后的十幾年里與雜志社朝夕相處,印在總計一百八十五期的雜志上,直到中唱上海拆遷。

中唱上海位于衡山路811號,整個廠區的規模并不遜于某些市區的大學校園——東靠宛平路的居民區;西鄰大中華橡膠廠(生產黑膠唱片需要用蒸汽來壓制,用的正是橡膠廠大鍋爐燒的蒸汽);南至肇嘉浜路,上世紀九十年代在申城風云一時的天天漁港就開在肇嘉浜路上,其實是唱片廠的三產。811號和739號,貌似隔了幾十個號碼,其實是隔壁鄰居,兩戶人家之間是一整排的圍墻。說他們是兩戶人家,因為739號的建筑屬于私房,業主在海外。這棟灰褐色的老洋房共三層,替業主看房的親戚住在三樓,下面被徐匯區房管所收用,中唱上海的使用權當時是問房管所租的。雜志籌備組入駐一樓的時候,二樓被唱片廠的錄像部占著,也是一個新成立的部門,急需人手,既然雜志一時三刻還辦不起來,兩位年輕人不妨借調上去。

1985年的暑期,王鐵城參加了上海大學文學院舉辦的“全國編輯工作講習班”。在丁夏的印象里,他的搭檔喜歡往外跑,勞為民的評價是特別善交際。同年秋天,王鐵城在北京軍區住了兩個多月,參與中唱上海與中華旅游紀念品公司合作拍攝京劇《連環套》、《李密投唐》、《十八羅漢戰大鵬》的項目。丁夏則去了“廣電局”辦的電視攝像編輯培訓班,隨后進電視臺實習。籌備組只剩下光桿司令。有時候,勞為民會去逛逛社會上的書報攤,摸索雜志的紙張、印刷應該走什么方向,包括出版、發行。兩年后,這些問題的解決多虧了資深出版人張小平相助。

雜志的刊號遲遲不見回音。勞為民動了跳槽的念頭,他聯系了上海有聲讀物出版社,打算重拾“中國文化名人聲音檔案”。孫經理不批。后來從北京來了一個姓馮的領導,了解完情況,關照勞為民先別走,她回京后,只用了一個多月,就把批文搞定了。

隨之而來的難題是工商登記。從行政來說,這本雜志與上海毫無關系,讓上海公司的孫經理來當法人代表確實不妥。而總公司也不想再往頭上養什么虱子。1983年,總公司辦了一份公開發行的《唱片報》,方向沒走對,只報道自己,這份月報出了十幾期之后倒在了1984年的歲末。所以似乎沒有誰能比勞為民更適合當這個法人,而解決工商登記所需要的二十萬注冊資金自然也就落在了他的肩上。可憐雜志社的啟動資金只有三萬(王鐵城、丁夏另說六萬),還是問中唱上海借的,日后是要還的。

從立項到創刊,《音像世界》就像哪吒,在母親的肚子里待了將近三年。有賴于勞為民的催產,雜志落地了,得益于他在后面時不時地敲打,朋克少年哪吒沒有變成孫悟空大鬧天宮那樣的死亡金屬。編輯部后來讓年輕人唱主角,和那些銳意進取的下屬打交道,勞為民秉持著這樣的態度:“你們往前沖,我在后面拉一把。都聽你們的,非闖禍不可,都聽我的,這本雜志沒人看。”

2.歌迷

1973年出生的駱也舟從《音像世界》創刊起就是忠實讀者。他在上海的一個美術世家長大,高中時喜歡上了流行音樂,對港臺歌手的了解最初來自中央電視臺的“春晚”:1984年的張明敏、奚秀蘭;1985年的汪明荃、羅文、張明敏;1986年是張德蘭。

《音像世界》在1987年創刊,這之前,信息不對稱給駱也舟營造了某種幻覺,似乎那些從“春晚”舞臺款步走來的名字,代表了當時港臺地區最高的人氣與水平。偶爾也有袪魅,小圈子從外面帶來幾盤原版磁帶,指著譚詠麟對他說:“這是香港現在最紅的歌手。”

慢慢熟悉,駱也舟不以歌迷自居,更像是一個困境中的研究者。資料匱乏,他在街頭的書報攤買到一本世界電影明星小傳,里面介紹了三組香港明星:李小龍、成龍和許氏三兄弟。這是他第一次知道香港有許冠杰這樣一號人物。另一本小冊子主推香港歌星,包括譚詠麟、張國榮、梅艷芳、羅文等的生平。借助文字,張國榮在他的腦海里刷一下把帽子扔到觀眾席。那頂帽子后來神奇地又被扔了回來,同樣神奇的還有《海外星云》、《中外電視》、《香港風情》,這些雜志也給他捎來快樂。《海外星云》來自廣西,有一版指向港臺,夾了少許音樂內容。我們可以從這份雜志往外邁步時的哆哆嗦嗦,感受到某種氛圍與氣壓,它從1985年8月試刊,總共試了十期,直到1986年才迎來創刊號,是目前已知的中國雜志里試刊期數最多的一位。《中外電視》以影視故事為主,來自福建,《香港風情》是廣東辦的,它們都于1985年創刊,就像咸大餅上有芝麻與蔥花,那些內容值得駱也舟繼續追尋。

后來成為樂評人的王曉峰,在發現《音像世界》之前,也有過一長段沙漠尋水的日子。看過人民廣播電臺辦的《廣播歌選》雜志,一般都是曲譜;《通俗歌曲》頭幾年也是這樣,鮮有文字介紹;《音樂愛好者》身為音樂雜志,頗為專注,但是兩眼緊盯著古典,不是他的菜。即便如此,還是要看,要收集,在大陸的報刊書籍里,探查一切與音樂相關的蛛絲馬跡。包括那時候的《參考消息》,一旦把身影覆在音樂的邊邊角角,就會被他剪成若干個豆腐干。

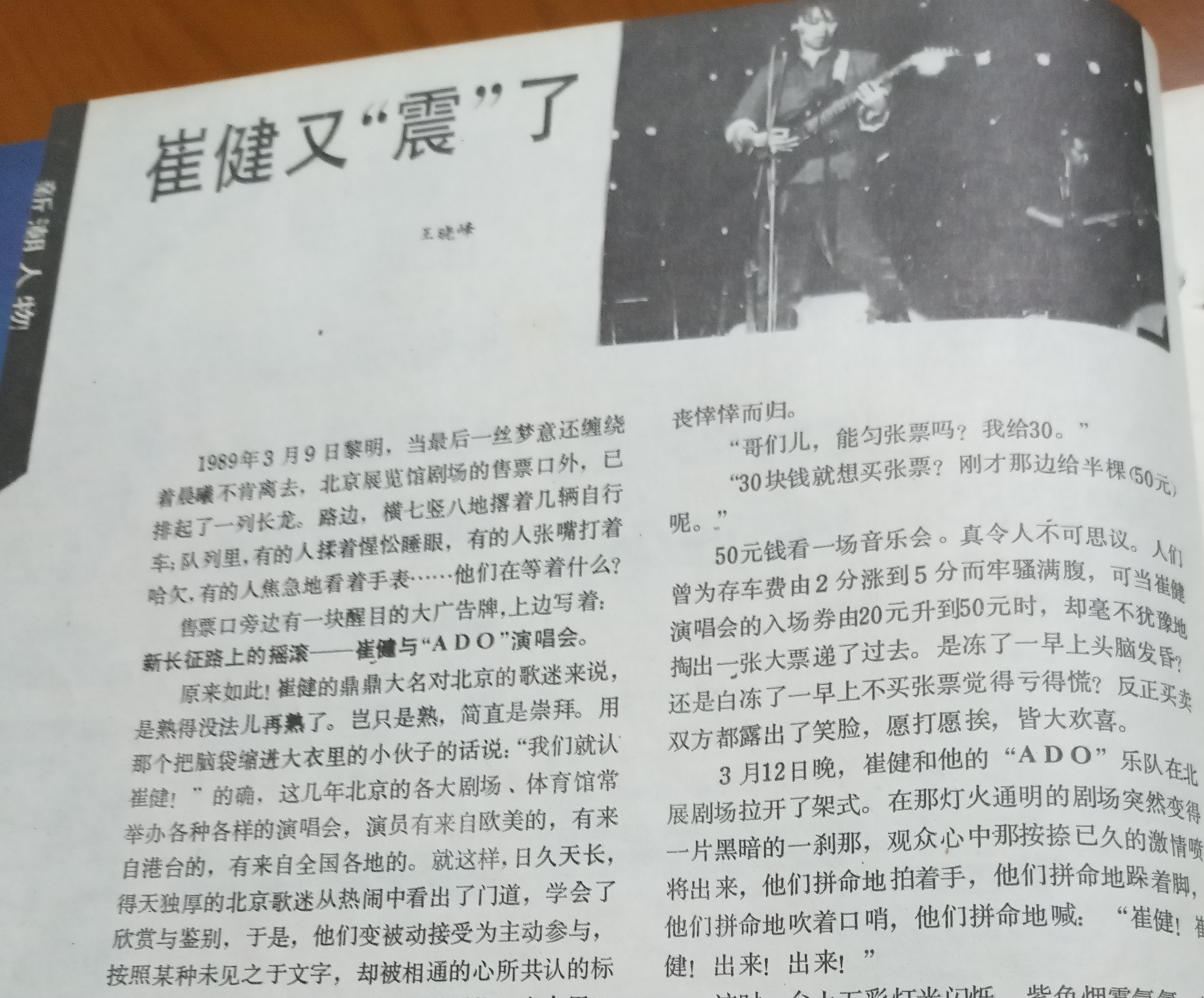

王曉峰與《音像世界》的緣分是從崔健開始的。1989年3月12日,在北展劇場看完“新長征路上的搖滾——崔健與‘ADO’演唱會”,當時還在中國政法大學念大三的王曉峰,醞釀要寫點什么。而后,這篇題為《崔健又“震”了》的樂評就成了燙手山芋,跟音樂或文化沾邊的報刊他全都投過,一律石沉大海。直到他在地攤上遇見《音像世界》,兩本1987年的過刊,雜志上登了征稿啟事,歡迎千字以內的一般稿件、三千字左右的專訪稿。文章寄去沒多久,當時負責讀者來信的編輯陳建平給他回信,鼓勵他,說文章會發在九月刊。那是王曉峰開啟樂評人道路的第一篇文章。而后,他加入了“《音像世界》歌迷會”,成為一名聯系會員,每月能收到內部會刊,那時家里還沒有裝電話,依靠通信認識了很多同道中人。

“《音像世界》歌迷會”是中國大陸第一個合法的歌迷組織,1989年2月開始籌備,正式成立是在那年夏天。如果說雜志在辦刊之初開設“阿樂說”這個欄目是想與讀者拉近距離,那么籌組歌迷會的初衷則是為了給起步艱難的雜志添一些訂戶。三十年過去了,想起雜志創刊后的發行難,王鐵城還是會感慨。郵局一度非常強勢,委托他們發行,其他渠道就不能觸及。頭兩年,編輯部的對策是開展地下工作,動員全體職工以及職工家屬,抱著一捆捆的雜志去上海的大街小巷跟書報攤懇談,以六折的價格批給他們,一開始,賣不完還可以退貨。

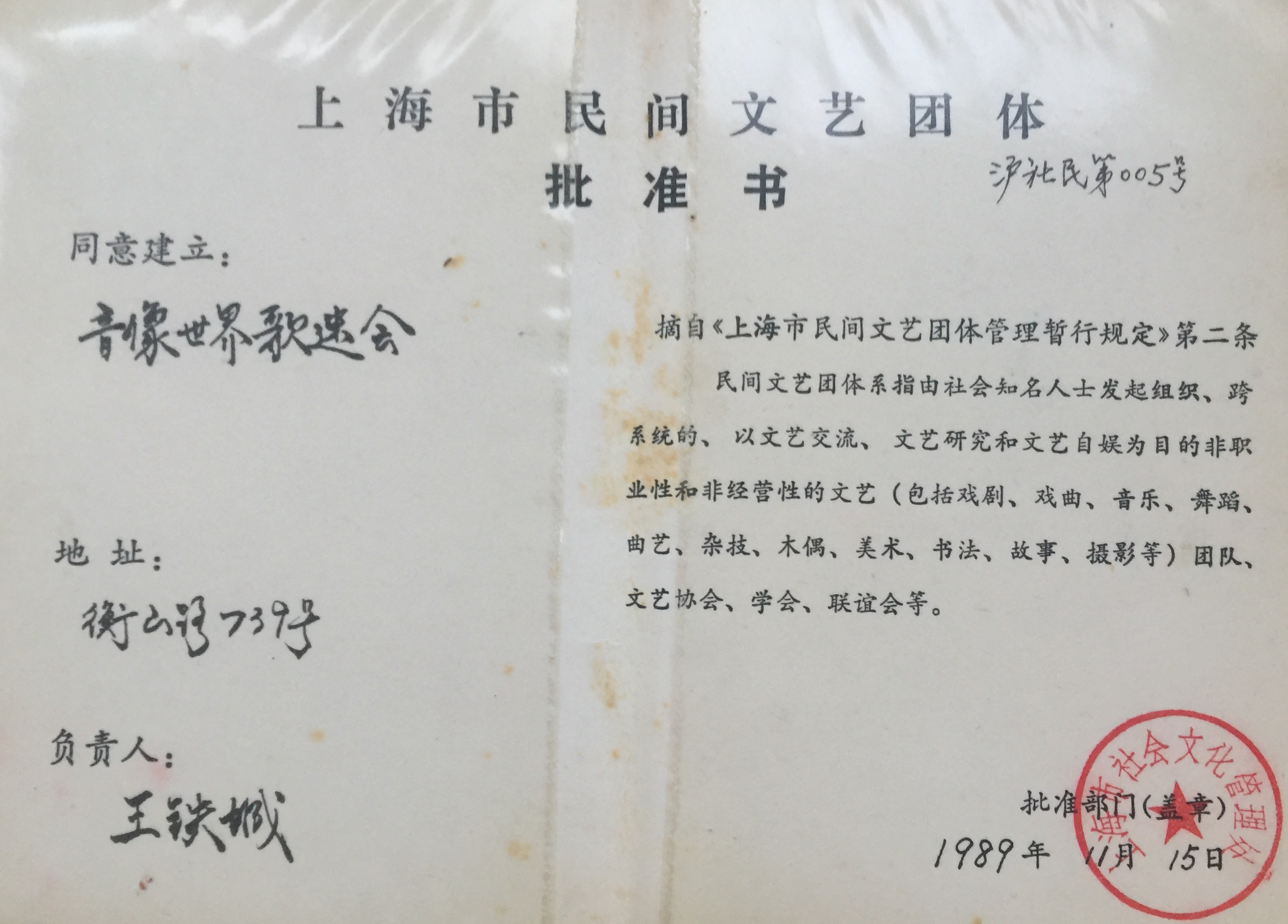

7月30日,歌迷會的成立大會,在上海的“僑愛舞廳”召開。該舞廳屬于市僑聯,其實是一個會場,丁夏去聯系的,隨后的八月,《音像世界》還跟“僑聯”合辦了“中外唱片封套藝術精品博覽會”。10月刊用彩色插頁回顧了成立大會,那個下午,雜志社請了馮秉友(上海人民廣播電臺歐美節目《立體聲之友》的責編)、歐陽誠(華語節目《上錄音樂萬花筒》的責編)、史真榮(作曲家),好些會員興奮地拿著剛領取的會員證去找電臺偶像簽名。年底,王鐵城專程又跑了一趟上海市社會文化管理處,領同意建立歌迷會的批準書。當時合法的民間組織少到什么程度?歌迷會的編號是005。

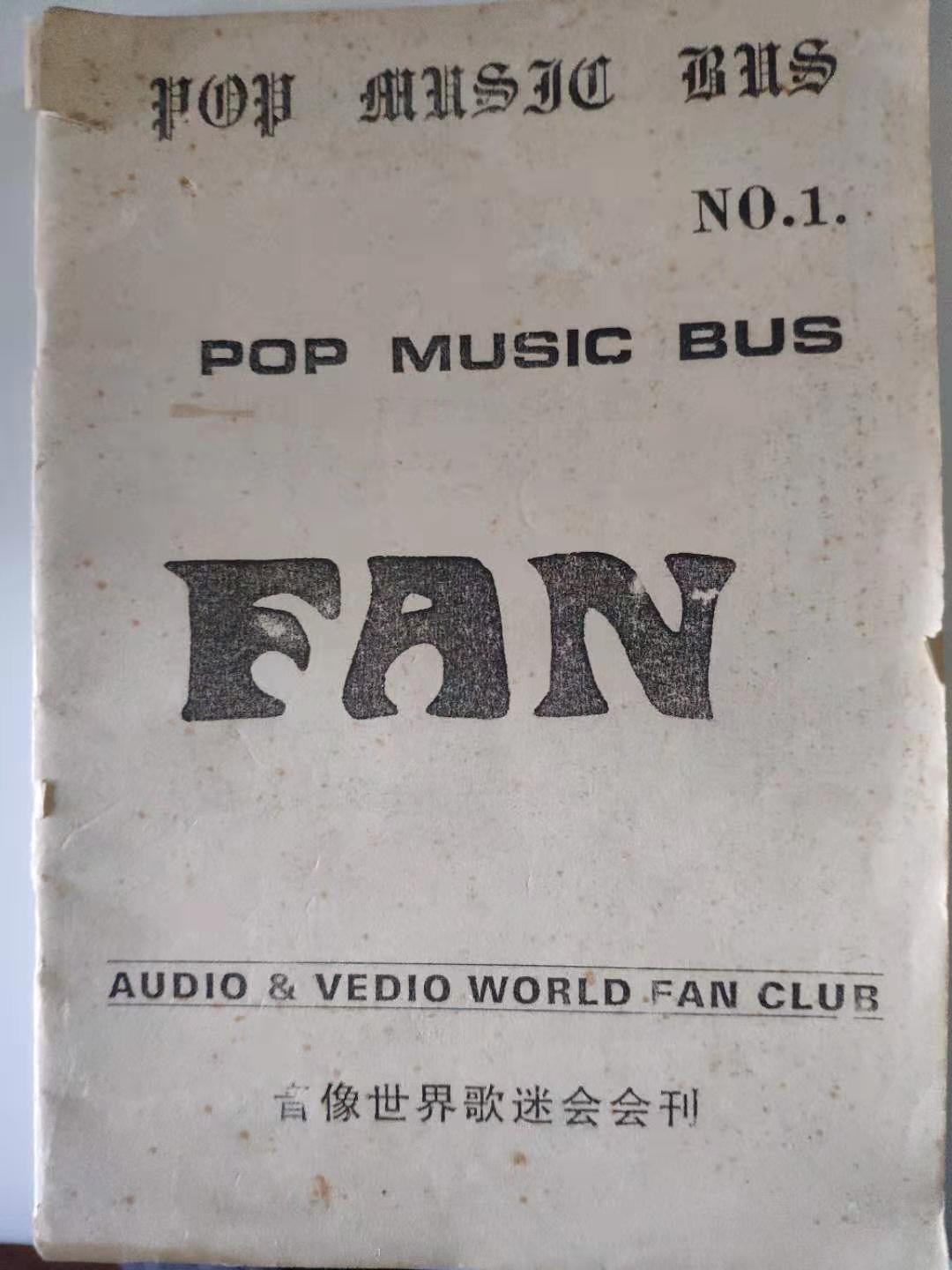

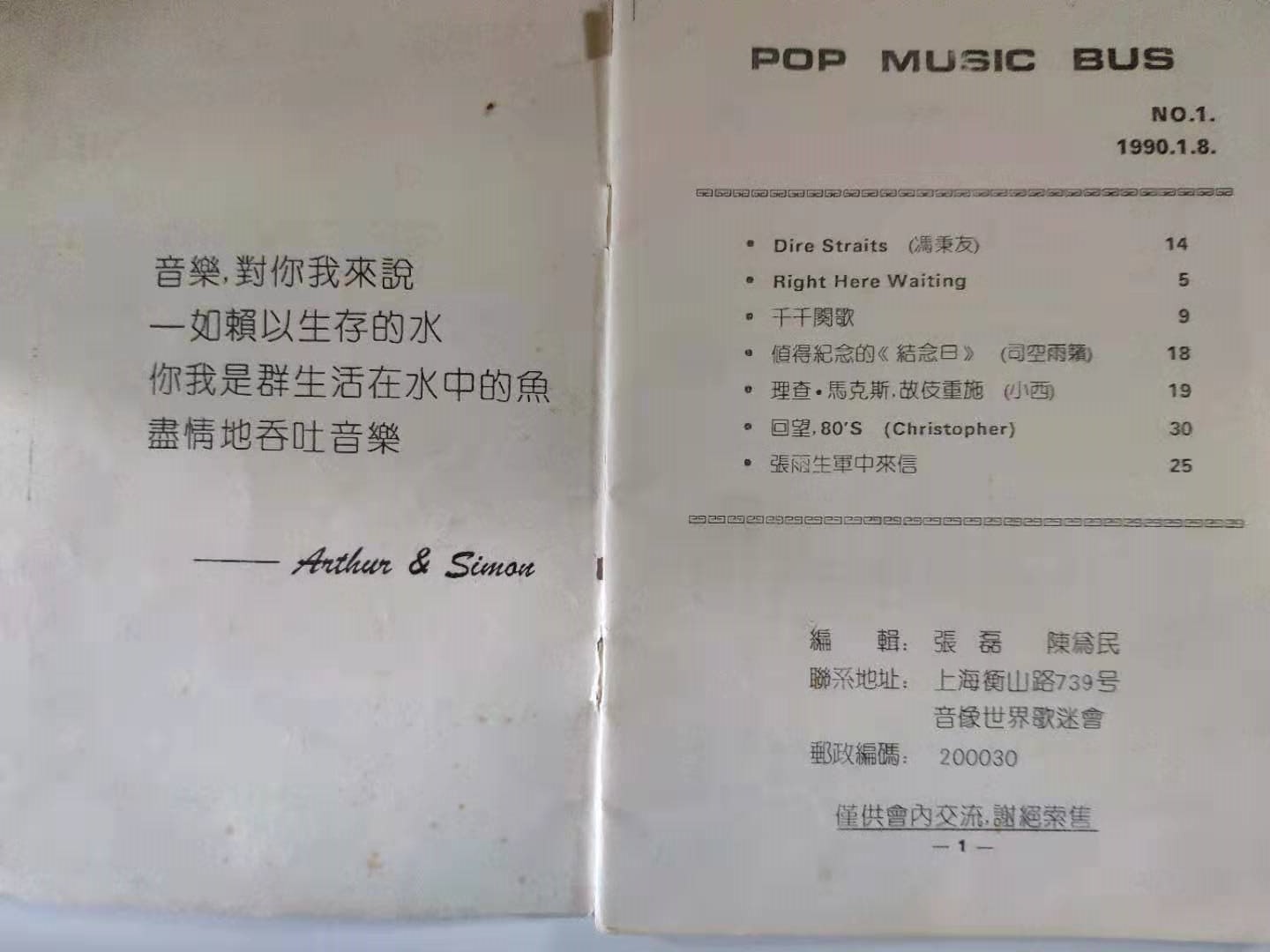

參加歌迷會是要交費的,起初每年收十元,對當時還是學生的費強來說,這是一大筆錢,碰巧他的同桌也是《音像世界》的讀者,也有同感,兩人于是想出一個合資入會的辦法。同桌主要聽港臺,費強偏愛歐美,輪到歌迷會辦活動,兩人各取所需。活動的重頭戲是看錄像帶(MTV和演唱會),通常在高安路的徐匯區少年宮舉辦,偶爾改去延安西路的市少年宮。進場之前先掏會員卡,像早上去奶站領牛奶那樣,白顏色的硬紙卡片上分布著十二個格子,活動一次,圓珠筆就勾掉一格。每次活動還會發一本新會刊,1990年1月創辦的小冊子,張磊的搖滾自留地,“Pop Music Bus”這個名字和香港雜志《音樂通信》的英文名“Music Bus”有點關系。小冊子是排印的,比較粗糙,倒像是油印,加上內容刺激,仿佛出自茅盾筆下的“第比利斯的地下印刷所”。費強記得,1991年12月的那次活動是在一個漫天飛雪的夜晚,少年宮的門口草坪是非常漂亮的,那尊雷鋒的半身像雕得精致,旁邊的過道呢,一部分留長發、穿皮褲、戴墨鏡的家伙在涌入的人群里十分刺眼。內場里邊,歌迷會的會長張磊在臺上站著,跟大家打招呼:“天氣比較冷,今天放的是U2的The Joshua Tree的紀錄片,等歇大家就會熱起來的。”意思是天氣雖然冷,又沒有供暖,但是一搖滾就會熱起來的。說到暖場,那時候首推Bon Jovi的名曲Lay Your Hands On Me,該MTV一播,氣氛立刻點燃,屢試不爽。

MTV作為當時的稀缺資源,錄像帶是有海外關系的會員以及國外的唱片公司提供的。有個叫胡顥的會員,歌迷會秘書處的,親戚在美國,他提供了不少歐美的MTV;秘書處的張圳,在歌迷會成立前就認識張磊,親戚在香港,《音像世界》編輯部最早的那批香港音樂雜志、搖滾錄像帶就是通過他訂購的。音像制品受法律管控,個人名義的進口經常是全新未拆的,到手已經被欣賞過了,有些干脆就被扣下,能夠通關的需要去四川路橋口的上海郵政總局自取。那些錄像帶還支援過本地的電視臺,為他們的音樂節目添磚加瓦。后遺癥也是這樣落下的:上海后來管“音樂錄影帶”叫MTV,因為錄像里的內容總有MTV的臺標。說起那些錄像帶,很多內容并不怎么滯后,都是排行榜前列的歌曲,不乏搖滾、重金屬樂隊,也有一些是專輯,甚至是Pink Floyd的電影《迷墻》。

會刊都在安福路的“三友”排印。店里業務忙,會刊經常是到活動前一天的深夜才趕印出來,由歌迷會秘書處的人通宵裝訂。《音像世界》的正刊、歌迷會的會刊,張磊每月最起碼要對付這兩大怪獸,他和秘書處的幾位骨干,以“PMB工作室”的名義天天泡在雜志社。邱嘉揚當時是張磊的臂膀,在1991年12月至1993年11月的會刊擔任執行編輯。他的義工生涯始于1990年的秋天,那時候他剛進大學,幾乎把課余時間都奉獻給了歌迷會。張磊通常下午才上班,邱嘉揚和黃辰煒、朱維彬、沈雙為、顧浩這些活躍分子在雜志社出現的時間會相應往后推。編輯部的門上貼了一張紙——“百無禁忌”;它和屋子里面的進口報刊一樣吸引著那些年輕人;空氣里的包容度含量極高,就連參加過抗日的蔣登昭老先生也能容忍小青年的異見。下午五點,到了規定的下班時間,編輯部就成了PMB的樂園。

PMB的成員經常在下午跑到張磊的辦公室活動,1990年留影。左起:顧浩 朱緯(《音像世界》日后的Hi-Fi大王) 陳為民

外地的聯系會員能通過平信的方式收到會刊。

為了跟《音像世界》辦出差異,張磊傾向于把會刊的版面留給會員,這也符合青訓機制,像是王江、楊盈盈、費強這些日后的正刊名筆都是這樣培養出來的。會刊的另一特色是沒有配圖,每期三十二頁,參與者都是義務勞動,講究利用一切免費資源,從裁紙到裝訂都自己動手。唯一奢侈的大概是管一頓晚飯。當時雜志社附近有一家龍龍餐廳,到了飯點,張磊就領著義工團去餐廳吃一碗面,為了替緊巴巴的會費留點顏面,常點的有辣肉面、素雞面、咸菜肉絲面,也可以是大餛飩加醬蛋或荷包蛋,大排面相當于頂配。加蛋后來成了歌迷會的一個老梗,大家調侃張磊的摳門,點了大排面就不能加蛋了,甚至進了餐廳,故意對著俏麗的老板娘叫:“加蛋哦。”然后老板娘就格格格笑得更加風騷,狠不得猛拍一記張磊的肩膀,知道他財務不自由。

那些日子在張磊看來是瘋魔而快樂的。歌迷會的活動經常落在徐匯區少年宮也和經費有關,那里租金便宜,離雜志社近,帶器材設備、搬會刊過去很方便。少年宮有五百七十余個座位,招會員必須參考這個數字。這就造成了一個計劃經濟式的供需矛盾,填了入會申請的歌迷特別多,但上限卡在五百七十人,滿載之后如果沒人退出,后繼者只能排隊。退會的原因無非是會費沒有按時繳納,不續的默認退出,會員編號讓給下一批的申報者,所以才會出現類似“2-129A”這樣的會員號:“2”指的是第二批招募會員;“129”原本屬于第一批的某會員;A的意思是港臺內地組。費強當時的會員證編號是422B。他是首批招募的會員,B的意思是歐美組。AB兩組僅限上海本地報名。

當時多的是港臺的歌迷,為了保持兩個組的相對均衡,A組的錄取率被張磊卡得比較低。鄙視鏈已經有了,B組的普遍瞧不起A組的,辦活動的時候,A組被安排在上半場,下半場才輪到重口味的B組。讓費強印象深刻的還有當年活動的通知方式:平信。偶爾碰到臨時放鴿子,很多人就白跑了。費強因為住得遠,想了一個辦法:活動一般是晚上,他會在當天下午打電話到雜志社,確認之后再出發。

外地的會員招募得晚了幾個月,但沒有人數限制,也不分組,統稱“聯系會員”,會員號以“L”開頭,接一串阿拉伯數字。他們付了會費,每月也能收到會刊,以平信的方式寄達,超重需要多貼郵票,只怪會刊沒有刊號,郵局不讓按照印刷品來寄。王曉峰是第一批的聯系會員。他甚至還成立了《音像世界》歌迷會的北京分會,自封會長。有一天,他和四個好友把北京會員的資料匯總起來,商定辦一次聚會。他們選出了一百多個名字,篩選的過程就是看會員填的檔案,喜歡什么音樂,有品位的才能入選。那次聚會,他們總共發了一百多封邀請信,結果來了六十多人。有一位會員沒能入選,但是他后來出了大名,他叫白巖松,多年以后,他和王曉峰聊起這茬,追問落選的原因。王曉峰嬉笑道:“因為你的檔案寫了喜歡林憶蓮。”

1990年12月,準備了三百塊錢,當時處于無業狀態的王曉峰打算去一趟上海。這將是他人生中的第一次上海之行。從大學畢業都好幾個月了,他還沒找到工作。家人和朋友們問他,去上海干嗎?

“我想去《音像世界》看看。”

那個答案沒有在風中飄,在他的心里是如此簡單。

3.資料

衡山路739號沿街有一扇小門,不設防,按照雜志上登的地址,王曉峰想進《音像世界》的編輯部并不困難。

算上籌建的日子,雜志社在這棟小洋樓里辦公已經有五年了。編輯部如果藏于唱片廠之內,聯絡作者讀者就會比較麻煩,隔壁光是輪班的門衛就有十幾位,外人進出必須登記。這是《音像世界》落戶739號的部分原因。還有就是雜志社作為獨立法人單位,企業登記對辦公地是有一定要求的。

王曉峰走進編輯部,點名想見張磊。他當時對張磊特別好奇,感覺這位老兄能聽到很多唱片,但是他來早了,張磊還沒來上班呢。辦公室里,一臺AIWA的組合音響挺惹人疼愛的,墻上貼了一些歌星海報,Paul McCartney的日本演唱會特別醒目。墻面重新漆過,鋼窗亮閃閃的,實木地板看著質量不錯,老洋房的風韻猶在,像是民國資本家的私宅,有衛生設備,煤氣灶,但都已經相當陳舊。屋子里,另一個人走過來跟他搭話,自稱丁夏,日后將成為他的責編。

此時的739號,三樓住著房東的親戚;二樓的錄像部還沒有搬去811號的廠部大院;雜志社占了一樓。丁夏領著王曉峰參觀,再把編輯分工講解清楚:丁夏負責歐美的內容;港臺地區歸張磊管;王鐵城主理大陸;美編是趙為群,雜志社的大嗓門,手工設計排版,出手快,為雜志的準時上攤爭取了不少時間;陳建平統管讀者來信,和她一樣是從隔壁的唱片廠調派來的還有兩位老先生,蔣登昭是資深戲曲編輯,幾乎每天到班,銀力康是資深音樂編輯,同時也是一位作曲家。

九〇年代的上海,《音像世界》歌迷會里流傳著一則笑話,說張磊在學校任教的時候,有一次課上到一半,突然別過身來、非常嚴肅地對臺下說:“同學們,這個課實在是無聊,還是搖滾樂有意思,不如我來跟大家講講美國的大門樂隊……”

如此子虛烏有的事情,卻很符合張磊在圈內的熱血形象。王鐵城跟張磊在大學里同窗四年,對于老同學從宋詞愛好者到搖滾傳教士的轉變是相當納悶的。1988年8月,在王鐵城的協助下,張磊如愿調入《音像世界》,接了原先沒有固定編輯的港臺版面,同時,用“阿瑟”的筆名編譯一些歐美方面的采訪稿。這個筆名源自他的英文名Arthur。

大學時的張磊,愛好宋詞、西洋詩歌和古典音樂。他小時候受舅舅的影響,聽貝多芬、莫扎特、施特勞斯的唱片,用他母親的話講,是被舅舅給帶壞了,因為那是“文革”后期。上海音樂廳、上海音樂學院的禮堂后來恢復了外國交響樂隊、外國獨奏家的演出,張磊經常去看,一直延續到進校工作的頭兩年。然后是歐美搖滾樂轟隆隆的大舉進攻,四到五年的此消彼長。這種變化源于上海人民廣播電臺從美國譯制的《午餐音樂》節目,還有他從城隍廟附近一家小店買的走私盒帶——Dire Straits、Modern Talking、Alphaville……這些盒帶無疑是稀缺資源,后來以聽眾來信的方式聯系上了電臺的編輯馮秉友。正好《立體聲之友》從1987年5月開始邀請聽眾來電臺主持節目,張磊以及他收藏的搖滾樂通過電波與全市人民打了照面。他進雜志社之后,又介紹馮秉友認識了丁夏,《音像世界》隨即跟電臺合搞了“請您錄音”的活動,電臺播音樂,雜志上刊出設計好的盒帶封面,雜志的知名度得到了提升。

相似的故事王曉峰也經歷過,只是上海的電臺環境更開明,在八〇年代的中后期,已經有了只滯后一兩個月、主打歐美流行的《午餐音樂》。北京要到1990年。那年7月,王曉峰從中央人民廣播電臺聽到了《外國音樂一小時》,喜歡這個節目,寫了一封聽眾來信。這檔節目由許曉峰選歌,張有待撰稿,中央臺的播音員對著稿子念,責編是上海人董文琴。許曉峰回信邀請王曉峰來公司玩:城市賓館,1722房間。那賓館改庭換面了那么多年,但房間號王曉峰總是忘不掉。他記得第一次拜訪就偶遇崔健。

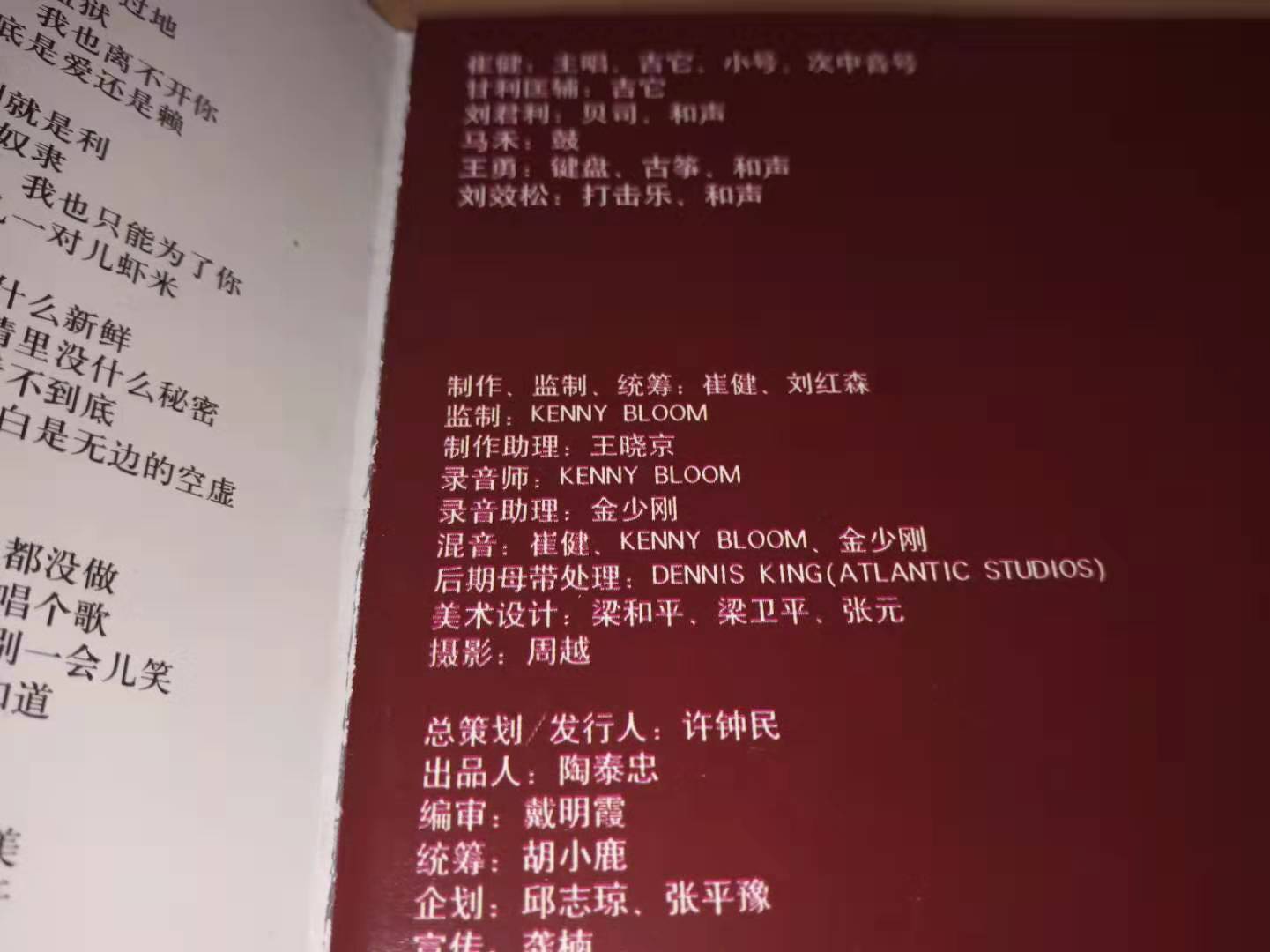

上了賓館的電梯——平白無故地冒出來一個偶像——特別緊張,到了十七層之后趕緊跑。到了1722房間,崔健尾隨著,王曉峰敲門進去,崔健如影隨形。原來這地方叫KB公司,搞文化傳播的,老板是美國人Kenny Bloom,許曉峰是他的下屬兼翻譯。KB公司當年是北京的一個搖滾據點,王曉峰后來還在那里碰見了臧天朔和蔚華。

KB公司訂閱了大量的搖滾樂外刊,王曉峰經常去看,有時拿了雜志興沖沖趕到附近的復印點,復印一整本要二十多塊錢。還有就是經常帶了十盤一大盒的空白磁帶,請許曉峰幫忙拷一些搖滾專輯。所以當他進了《音像世界》的編輯部,瞧見英國的Smash Hits、Q,美國的Rolling Stone、Billboard,德國的Bravo,就覺得非常親切,這些外國雜志好比是特權階級的雨露,最后都將化為他寫文章的墨水。

能搞到這些刊物著實不易。丁夏說起創刊之初,跑到“中圖”去采購資料,只能訂到香港的《明報》、《明報周刊》、《東方日報》,臺灣的《民生報》,還有一些音響技術類的雜志,里面鑲嵌了一點唱片信息。有些外國的音樂雜志,如果不是因為《音像世界》編輯部執意要訂,日后也不會那么快就在“中圖”的目錄里出現。

王曉峰的第一次上海行持續了十幾天,住在丁夏以及其他筆友的家里。丁夏向他推薦了兩個朋友,一個是給雜志提供英國BBC排行榜的北京人陳曦,另一個是杭州的章雷,在北京外國語大學讀書,日后跟王曉峰一起寫《音像世界》的招牌欄目《對話搖滾樂》。丁夏當年很善于從讀者來信里挖掘作者,資源和水平固然重要,還有熱情,來信一寫就好幾張紙的,到了手里,他都會忍不住多看幾眼。

回京之后,王曉峰開始跟陳曦、章雷通信,煞有介事地當了好長一陣子筆友。陳曦給他寫的信文縐縐的,加之地址位于北京理工大學的某宿舍,所以,他一直以為陳曦是大學老師,回信的時候特別戰戰兢兢。某日,陳曦在信中說起放假了,想來王曉峰的家里找他玩。王曉峰特激動,回信約定時間,到了那天,他下午出去辦了點事。等他回來,母親說朋友在你屋里坐著呢。他興沖沖推門進去——那是一小孩啊,穿著綠軍褂子,背著書包,剃著朋克頭。

“你哪位啊?”他疑惑道。

“我陳曦。”

“啊,”他驚呆了,“你今年多大了?”

“我上初二。”

在那個特殊年代,學識、資歷、年紀,面對資料的時候經常會有一點發怵,腳下沒勁,舌根發麻。有些資料的得來好比是在從事敵情工作,張磊記得,雜志社在訂閱《民生報》之前,臺灣金曲龍虎榜的榜單是由江蘇興化的一位歌迷聽短波記錄而成的。那位姓徐的先生后來成了江蘇音樂臺的著名DJ。

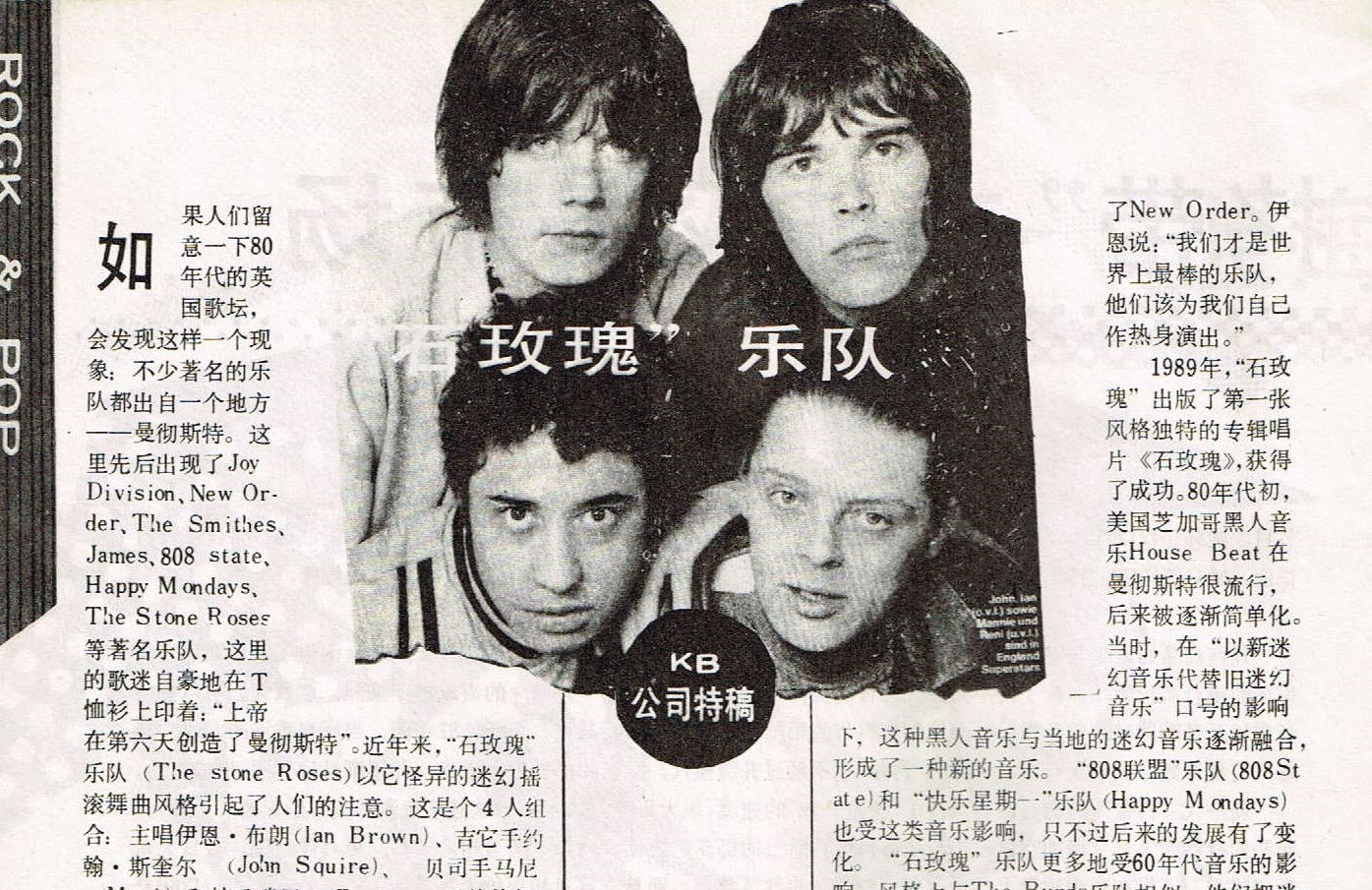

丁夏知道王曉峰的口味,平時看到外國雜志出現合適的內容就會給他傳真過去。許曉峰隨后也來找丁夏,帶了KB公司與《音像世界》共建的構想。他們有資源啊,想為KB公司開個專欄。許曉峰特地從北京趕到上海,頭天下午進了編輯部,丁夏不巧下班了,第二天他一大清早再來,就坐在辦公室里守著。事情很快就談成了。那個年代的人和事都沾了一些理想主義,不是廣告,也非軟文,完全是不涉及費用的內容合作。“KB公司特稿”的欄目始于1991年2月刊,有階段變成了王曉峰的自耕地。張明后來也插了幾筆,當時他在美領館供職,單位里有一個圖書館,訂閱美國的期刊,他翻到音樂類的報道會有選擇地編譯給丁夏,為“錄音錄像棚內外”這個欄目添了不少亮色。

通過KB這條線,丁夏后來還結識了張有待。特別巧,張的父親也是上戲戲文系的,跟勞為民是同學。那時期,張有待在北京辦了一些派對,有一張宣傳海報是用過之后撕下來的,寄給了丁夏,被后者掛在編輯部自己的工位旁邊,海報上面印了“好好學習,天天上當”。

未完待續

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司