- +1

弗朗索瓦絲·梅洛尼奧談托克維爾研究

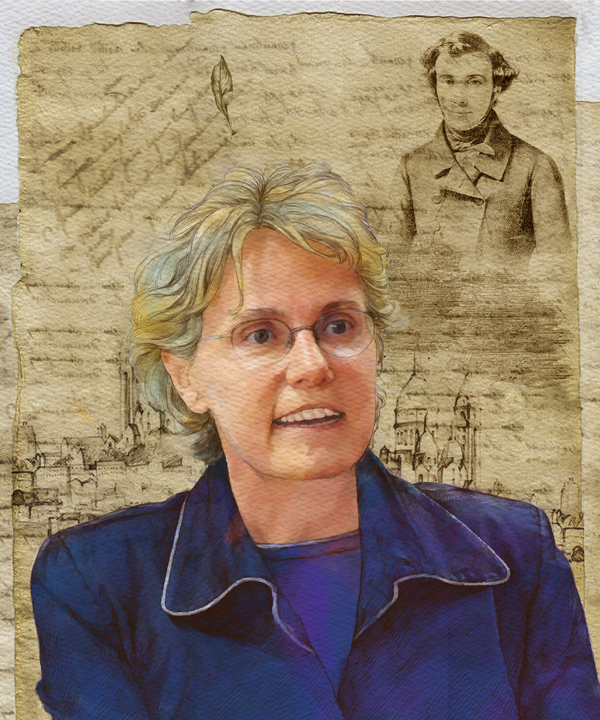

弗朗索瓦絲·梅洛尼奧(Fran?oise Mélonio)為法國巴黎-索邦大學(巴黎四大)教授,主治十九世紀法國思想史。現為《托克維爾全集》主編、《托克維爾雜志》主編、法國托克維爾研究會會長。2019年10月,在她訪問華東師范大學全球思想史研究中心和復旦大學歷史系期間,《上海書評》委托華東師范大學歷史學系教師肖琦對她進行了采訪,談談西方學界的托克維爾研究。

您是1970年代的巴黎高師畢業生,碩士論文研究中世紀文學,國家博士論文題目是“法語文獻中的托克維爾”。您為何會從文學轉向托爾維爾研究?

梅洛尼奧:我讀書的時候還是法國女子高等師范學校,當時還沒合并成為現在的巴黎高師。我碩士論文研究圣奧古斯丁的政治思想。做博士論文時,導師是米歇爾·贊克(Michel Zink),他曾任法蘭西公學教授,現為法蘭西學院院士。我當時研究的是中世紀第一份世俗化教育的文本。國家博士論文轉向研究1970年代之前法國對托克維爾的接受,即在法語的雜志、書刊中對托克維爾的接受。這其中有一些偶然因素。因為我受邀參加《托克維爾全集》的編輯工作,同時也在從事著別的工作。但我很喜歡這份《全集》的編撰工作,事實上,我當時一直在做的是關于文學與政治社會的研究,關于社會模式與價值的傳播問題。我實際上是改變了研究的時間段,但沒有完全改變研究的主題。現在看來,當然這個轉向確實有一點兒偶然。

我看到您的國家博士論文的答辯委員中有孚雷(Fran?ois Furet)、勒內·雷蒙(René Raymond)、羅桑瓦龍(Rosanvalon)等,這些都是在二十、二十一世紀的法國甚至國際歷史學學界里最著名的歷史學家,同樣,他們也都可以說是思想史家或思想家。他們是否對您的研究與寫作產生過影響?

梅洛尼奧:是的,當然有著非常大的影響。勒內·雷蒙邀請我去巴黎政治學院任教,我讀了他的很多書。羅桑瓦龍,我是他的學生,之后我與他一起在巴黎高等社會科學研究院合開了很多年的課,我們還有一個共同的研討班。他每周都要來上課,講授的主題是關于十九世紀的民主,也是他已經出版的書的內容。我當時一邊授課一邊從事我自己的學術研究。孚雷曾經是《托克維爾全集》編纂委員會的主席,我們曾經一起在“七星文庫”中編輯出版了托克維爾的《舊制度與大革命》一書。柏林墻倒塌之后,我們一起在中歐和發生劇變的東歐地區組織了一系列會議。我與他一起共事的時間很長。

您從1987年起擔任《托克維爾全集》編纂委員會的學術秘書,長期從事《全集》的出版工作。目前《托克維爾全集》都已經出版完了嗎?

梅洛尼奧:還有最后三卷托克維爾的通信將于2020年初出版。我們之前已經出版過他的一些通信集,包括他與外國人的通信,與非常親近的朋友們之間的通信。現在即將出版的這些通信中包括那些很早就被我們搜集到的托克維爾寫給英國人、美國人的信,尤其是那些寫給法國人,當時的政治家,還只是擔任部長的基佐的信;寫給作家,如拉馬丁、夏多布里昂的信;還有寫給社會主義者、反革命黨人以及一些普通人的信。這三卷通信集涉及托克維爾在法國社會認識的所有人,大概有一千五百封,都是他寄出去的信,我們不出版那些他收到的信。在托克維爾所有寄出的信中,我們也只發表其中一些特別重要的,因為如果全部出版的話,那將會是有數十卷之多。

你們是如何搜集到這些他所寄出去的這些信件的呢?

梅洛尼奧:有些信是他自己保留了草稿或者復件。有些是托克維爾去世后,人們把那些信又寄回來,以期能夠立即出版。耶魯大學購買了一些托克維爾寫給他朋友的信件。最后還有些是我查閱了很多目錄,聯系了許多圖書館查到的,有數百封信來源于他的原始手稿。《全集》的編撰進行了較長的時間,我們所有人都是志愿在做,沒有薪酬,進展得也很緩慢。現在我退休了,可以有更多時間來推進一下這些工作。

七星文庫《托克維爾選集》三卷

當初是在什么樣的背景下決定啟動《全集》的編輯出版工作?

梅洛尼奧:編撰工作始于1951年,是由一位移民到英國的德國人邁耶(Jacob-Peter Mayer)開啟的。但他不是文獻學家,不會編輯文本,所以找了人來幫忙。他自己負責推動,尋找資金支持。編輯工作由一位法國歷史學家安德烈·雅爾旦(André Jardin)負責,他幾乎一生都在從事這項工作。之后這項工作停滯了,法國政府想要重新啟動這項工作,當時的一位政府部長雷蒙·巴爾(Raymond Barr)便讓雷蒙·阿隆來負責這項工作。也就是在那時,我被招募到編輯委員會里,這樣一來,我們的工作推進地更快了。現在可以說,是雷蒙·阿隆讓托克維爾在法國被人所熟知的。

雷蒙·阿隆寫過一篇非常經典的論文——《重新發現托克維爾》。

梅洛尼奧:是的,他還教授過相關課程,他的著作《社會學主要思潮》里有一章就是關于托克維爾的。當時托克維爾在法國幾乎被遺忘了。在其他的國家,包括意大利、英國等國,人們都在談論托克維爾。但是在法國,是阿隆重新讓人們注意到了托克維爾。

為什么在1950年代前,其他國家都討論托克維爾,而法國卻沒有呢?

梅洛尼奧:因為在第二次世界大戰之前,法國人關注的不是托克維爾問題,而是與日益崛起的希特勒斗爭。當時人們的想法是,法國的共和體制已經穩固,所以從1880、1890年代法國共和體制建立后,托克維爾也就很少被提及了。但自1945年后,人們開始覺得民主變得很脆弱了,這樣托克維爾才重新被人們所關注。所以托克維爾是在二戰之后才重新回到人們的視線中。我曾經統計過兩次世界大戰之間托克維爾的書在法國的銷售情況,每年僅賣出去一冊,甚至有時一年都賣不出去一本。讀的人很少,有一些歷史學家會讀一些,但是公眾不讀。

您1992年進入《托克維爾雜志》編委會,2007年起任托克維爾研究會主席。您能介紹一下這兩個機構嗎?

梅洛尼奧:托克維爾研究會的主要任務就是組織會議和主編《托克維爾雜志》,現在還有一個博客——“Tocqueville21”。這個研究會有悠久的歷史。雜志是從1970年代開始出版的,它不僅僅是一本托克維爾研究的專門雜志,當然有一部分篇幅是用來專門刊登托克維爾研究相關文章。這是一本社會科學的雜志,聚焦對美國和歐洲所展開的比較研究。我們也有德國、意大利作者的文章,它的特色就是一本雙語雜志,法英雙語。現在我們試著去把這個比較延伸到亞洲。我們在2017年做過一期亞洲特刊,現在正試著向亞洲開放。雜志不時地會刊登來自世界其他地區,例如來自拉美國家的作者的文章。但是對我們來說,重要的是比較。雜志的作者中有許多知名學者,如阿隆、孚雷等,我們還將一些最重要的文章選編成文集。同時,雜志也試著刊登一些更為年輕的學者的文章。

雜志一直都是用雙語出版,也同時在美國出版嗎?

梅洛尼奧:是的,我們有一些資助,尤其是獲得了巴黎美國大學的資助,這得益于一位法美籍的歷史學家斯蒂芬·索耶(Stephen Sawyer),他是巴黎美國大學歷史學系的負責人。不過雜志是在加拿大的多倫多編輯出版的,因為加拿大人擅長于用法英雙語編輯出版,這兩種語言都是他們的官方語言。事實上,現在雜志的紙質版發行得比較少,只有幾百本。更多的是在線上發行,在Erudit上。當然文章要下載都是收費的,否則我們沒法出版。

近年來在國際學界,有哪些值得關注的關于托克維爾的研究呢?

梅洛尼奧:很多學科領域都對托克維爾抱有極大的興趣。在歷史學方面,美國對托克維爾的研究始于1938年,喬治·皮爾遜(George Pierson)出版了《托克維爾與博蒙在美國》一書。1960年代之后有一些研究托克維爾思想的優秀作品陸續出版,尤其是西摩·德雷舍(Seymour Drescher)與梅爾文·里克特(Melvin Richter)的作品。今天的歷史學家如謝里爾·韋爾奇(Cheryl Welch)、奧利維爾·如恩斯(Olivier Zunz)、艾倫·卡亨(Alan Kahan,現在在法國任教)等人的研究特別值得關注。法國歷史學家弗朗索瓦·孚雷曾長期在芝加哥大學執教,他在引發美國學界對托克維爾的研究興趣方面發揮了重要的作用;在政治科學方面,對托克維爾的研究有著強烈不同的取向,有種分裂的趨勢,有一部分托克維爾的研究者是市場經濟的支持者,如哈耶克寫過一本《通往奴役之路》,該書的題目就是從托克維爾那里借用過來的。還有一個重要的解釋取向是社群主義者,政治學家普特南即是屬于這一脈。所以在托克維爾的受眾之間確實存在有很大的差異性;還有從哲學的角度來閱讀和進行研究的。所以在學術研究上一直存在有這么一個傳統,就是對托克維爾的閱讀理解上具有很大的差異性。在英國和法國,可能更多的是從歷史學方面展開的研究。在此我還要說的是,那些具有哲學意味的詮釋也是非常多樣化的。例如,阿蘭·布魯姆的朋友也是他作品的法文譯者——皮埃爾·馬南(Pierre Manent),就對民主在法國的演進很悲觀。當然也有很多人,包括法國哲學家克勞德·勒弗(Claude Lefort)與美國社會學家羅伯特·貝拉(Robert Bellah),就主張要對民主的深入發展進行反思。今天在我看來,不管這些解讀有多么大的差異性,重要的是要知道托克維爾還對我們說了什么不一樣的東西,例如他關于人與人之間越來越相似的判斷還是對的嗎?因為今天在歐洲,很多人都在要求自身的差異性得到承認。這是托克維爾當時所不能想象的。正如羅桑瓦龍所說,托克維爾的思想已經不能讓我們去思考今天的法國社會了。身份認同,例如地區性的認同——加泰羅尼亞問題,還有同一性問題、同性戀問題,特別是宗教認同問題,伊斯蘭問題,這些都是新的訴求。

所以在您看來,今天,托克維爾是否不像以前那樣值得重視?

梅洛尼奧:確實可能比十年前更少被談及。在1989年,在中歐和東歐的共產主義政權發生劇變之時,托克維爾被視為一位掌握真理的人,因為當時同時面臨著美國模式和社會轉型過渡期的問題。而今天我們所處的世界,權力都在集中化,幾乎到處都如此,人們可能認為我們不再那么需要托克維爾。然而我認為這是錯的,我們不再憧憬美國模式,現在美國模式的運行有問題,這抵消了他的部分思想的有效性。但是另一方面,例如困擾我們的民粹主義的問題,托克維爾思考過,當然不是直接,而是間接地思考過。

您認為未來托克維爾的研究還可以從哪些方面展開?

梅洛尼奧:從編輯的層面來看,我相信我們會找到其他的文獻資料。在私人市場上就有,在一些人家中閣樓的角落里都可能藏有一些資料有待我們去發掘。更重要的是,我想每一代政治學學者、歷史學家都有不同的問題,人們都是從當下出發去回溯過去。我想我們將來會比現在有更多的研究視角,每一代人都會以不同的方式去閱讀經典。另外有些研究還是有待深入的,例如對政治語匯的研究,因為數字化方式可以讓我們對語言進行更多的研究。

近年來歐洲和西方社會一直在討論民主的危機、代議制的危機。您在演講中也將這一問題與黃馬甲運動進行了對比。您認為托克維爾的思想中有什么東西能夠幫助我們來理解當下的情況?

梅洛尼奧:法國有黃馬甲運動,意大利、西班牙、東歐國家也有類似的運動,說到底問題就是掌握權力的精英與大眾之間產生了分離,實際上就是國家的代議體制沒有能夠讓公民參與進去。我想托克維爾的思想對理解這個問題,即民粹主義這個問題(這個詞很難定義,有點貶義,很寬泛)來說非常重要。托克維爾倡導要讓各個階層的人都參與到政治中來,并且發揮地方的作用。他本人花了很多時間去擔任議員、地方議員等公職,這也是他贊揚美國的地方,就是公民能參與到市鎮事務的管理中去。所以在國家層面需要重建的同時,在地方層面也需要進行一些改革。對國家的歸屬感來自于如交通、公務員體系等紐帶,它們可以將地方與國家連接起來。托克維爾認為一些政治協會、社會團體的作用很重要。當然他那時沒有工會,工會是被禁止的,當時的法律甚至不允許舉行超過二十人以上的集會。他非常重視這些東西,而這些也是他在美國所看到并感興趣,而法國當時所沒有的。我認為人們今天所追求的,是如何在更基層的地方層面去考慮到公民的利益,因為所有的運動都是反對權力集中化的。人們的訴求不同,在法國,人們也尋求古希臘的那種抽簽的方式,但問題是如何重新讓民眾參與進來。托克維爾不認為一個威權的政權能夠成為一個自由而高效的政權,因為專家們雖然比其他人更為聰明,但他們不懂得民眾需要什么。而且所有的公民所能做的比那些掌權的少數人做的要多的多,也會很好,他確信這一點。所以在這一點上,他的思想對我們反思當下是有用的,雖然我們今天的社會是一個非常城市化、技術化的社會,但要找到一個好的方法也是很困難的。

近些年來,托克維爾的思想在世界許多國家和地區引發了回應。您如何看待托克維爾在全世界范圍內所引發的關注?

梅洛尼奧:我想對美國人來說,這個問題很不一樣。雖然他們面對著個人主義這個問題的困擾(在傳統中這個詞是褒義的),但他們對托克維爾的閱讀與那些具有長時間的中央集權和威權統治歷史的國家的人對托克維爾的閱讀肯定不同。托克維爾真正感興趣的不是美國,而是歐洲大陸(英國人有另外一種傳統),歐洲大陸指的是德國、俄國、法國,可能沒有意大利,意大利當時還沒統一,而且他們的政體是很反動的。對所有這些國家來說,最重要的是民主的轉型過渡。因為要過渡到民主社會,托克維爾的《舊制度與大革命》就成為了非常重要的著述了。我要說的是,這對于拉丁美洲來說同樣如此,因為他們的發展模式是來自于歐洲大陸,來自西班牙、葡萄牙。同樣的問題也存在于亞洲,我不了解中國,但是對日本,我有一些研究。日本的歷史有一點像歐洲。因為日本也是從一個貴族的和威權的舊制度中走出來,他們在明治時期就翻譯了托克維爾、基佐等人的作品,他們的問題也是如何從舊制度中走出來。對于中國來說,可能問題有一點不同。因為在西方人看來,十七、十八世紀的中國是一個民主的但并不自由的國家。中國也不是一個舊制度的和貴族的體制,它有一段特殊的歷史。但對于其他國家來說,也許對于部分今天的中國人來說,復雜之處在于如何將一個中央集權化且經濟上高效的體制轉化成一個能讓更多民眾參與進來的體制,因此他們對托克維爾的《舊制度與大革命》特別感興趣。

我知道您即將完成一本托克維爾的傳記,您能談談這部作品嗎?

梅洛尼奧:我想在這部傳記中呈現的,既不是我們經常看到的那個美國的托克維爾,也不是一個天才的、孤獨的托克維爾,而是要呈現他如何在他那個時代的問題內部進行工作的。為此,我描述他的教育經歷,他接受的是一個非常古典的教育,他對“舊制度”有著眷戀,同時探究他所想要做的全部事情,例如尋求一種政治與新聞報道上的有效性等。我想把這些新的東西呈現出來,這些新的內容可以表現出他與當時他的同時代人試圖去思考的不一樣的東西。與此同時,這也是一本社會網絡的傳記,這也是我感興趣的點,因為我開始研究思想家貢斯當的一些思想內容,他是比托克維爾更早的一代人,也是一位比托克維爾更為博學的讀者,他使用多種語言進行研究,很哲學化,但他同時也試著去思考思想會對現實世界產生何種影響,這是一些實用主義的思想,他嘗試著去用研究進行思想表達來影響這個世界。我對此很感興趣。

也就是說他們的思想更為介入政治?

梅洛尼奧:對的,他們的思想更為介入政治,但不是在參與某個黨派的意義上的介入,而是說他們更有意愿要去改變現實的世界。十九世紀的法國還沒有黨派,但他們都是有著強烈的意愿要去改變世界的人,同時,他們也都是在歐洲層面上的思考者。貢斯當與托克維爾不同,他也是位小說作家。他有一本特別著名的小說《阿道爾夫》,里面說到了現代個體的孤獨的問題,是本非常有趣的小說。

最后一個問題,您擔任過高師的副校長,巴黎政治學院負責學生事務與行政事務的副校長,托克維爾對政治的關切是否在您的職業生涯的選擇中產生過一些影響?

梅洛尼奧:當然有。首先,我的父親和祖父都曾經是法國的較高級別的公務員,所以我來自一個富有行政經驗的家庭。我最初參與行政工作也不是一個主動的選擇。我在巴黎索邦大學任教的時候,是個年輕的教師,被要求去負責法語系的工作,當時我們有一萬余名學生。因為說到底,我是研究托克維爾的,習慣于那些法律性的詞匯,對這類東西比較習慣,比較敏感。后來,大概因為做得不錯,巴黎高師來找我去,因為他們內部有沖突。巴黎政治學院請我去,我都不是他們那兒畢業的,我是高師畢業的。而且我是法語文學教授,當時巴政是沒有這個專業的。當然我同時也是歷史學教授,所以我在巴政教的是歷史。這兩所學校找我去,因為他們需要一位外來的教授去重新規劃他們的課程項目,需要一位對他們的學校沒有什么野心的人。因為當時我已經是巴黎索邦大學的教授,不想留在那兩所學校,所以從事這些崗位的工作是有些偶然性。但是作為一位托克維爾的研究者,我習慣于讓大家參與進來,習慣于反思。我想我的研究與這些研究與管理工作也變得無法完全分開了,我現在還在繼續為法國政府提供顧問咨詢。例如我參加了未來幾年科研預算法案的咨詢,這項工作目前已經結束。現在,我還是法國高等教育部職業道德委員會的成員。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司