- +1

嚴遂成:乾隆時期文學界的健者

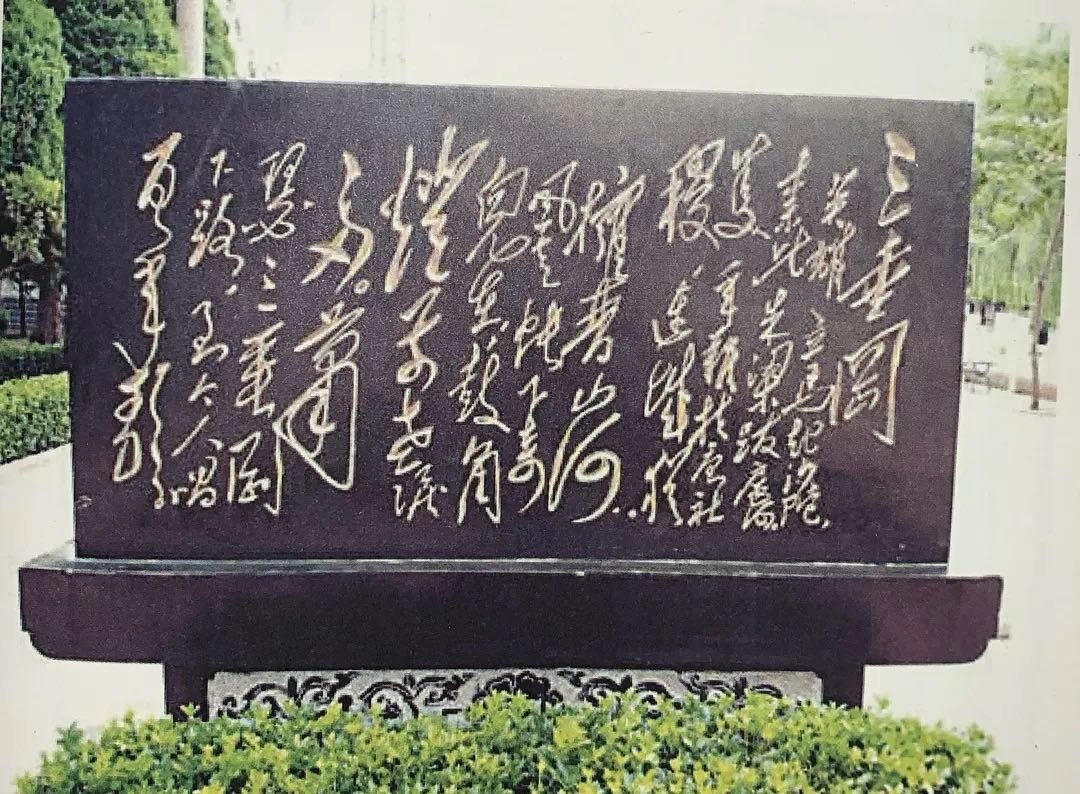

毛澤東手書嚴遂成著名詩作《三垂岡》詩碑

嚴遂成,生于清康熙三十三年甲戍(一六九四),卒年不詳。字崧瞻(一作崧占),號海珊,浙江烏程(今湖州市)人。他出身于世代書香的家庭,雍正二年甲辰(一七二四)中進士,乾隆元年丙辰(一七三六)薦舉博學鴻詞,以丁艱不與試。釋服后,選山西臨汾知縣,預修《山西志》。調任直隸(今河北省)長垣,參加修理河工。旋調任云南嵩明州、鎮雄州。卒于任所。

嚴氏為乾隆時期浙西著名六詩人(錢載、厲鶚、袁枚、吳錫麒、王又曾、嚴遂成)之一。所作詩,除《明史雜詠》外,全部收在《海珊詩鈔》中。《海珊詩鈔》所收詩除樂府詩以類相聚列于首卷外,其他都不以詩體分類,而以時間先后為次。共收詩四百五十六題,七百三十三首(其中歌行體五十二首,樂府七首,五言古詩八十三首,七言古詩三十七首,四言詩十二首,六言詩一首,古風六首,轆轤詩一首,雜謠四首,五言律詩八十八首,七言律詩二百一十六首,五言絕句十九首,七言絕句二百零七首),分為十一卷。補遺上卷則補其遺漏,補遺下卷則為“和乩詩”與“集蘇詩”。這些詩都是他一生的生活記錄,可謂洋洋大觀。

從詩的次序,我們可以看到嚴氏從自己的家鄉烏程南游杭州,溯錢塘江西至江西,北行經江蘇、山東、河北、山西;又折而向西南,歷河南、湖北、湖南、貴州,而以云南為終點,可以說足跡遍大半個中國。這些地方的山川景物,歷史遺跡,社會風貌,都在他的詩中得到了反映,可以說它是清王朝乾隆時期的一組壯麗風俗畫。

錢仲聯先生題簽

嚴遂成詩的內容,大致可以分為以下幾個大類:一是用樂府舊題反映新的現實,抒發其個人的議論和感慨:二是憑吊歷史名勝,對古人生平行誼加以評價,寄托其個人的褒貶;三是記錄了當時清朝的軍政大事,提出自己的見解;四是描繪了祖國的山川景物、民情風俗,反映了祖國山河的壯麗、人民的勤勞淳樸;五是記錄了親戚故舊交往的情誼,抒發了誠摯的情感。這幾類詩約占全部詩的十分之九,內容是充實的,思想感情是豐富而積極的,藝術技巧是上乘的,這是應予肯定的一面。一般讀者可能會對“補遺卷下”中的“集蘇詩”頗多微詞,認為詩人面對風花雪月只是抒發個人喜樂悲憂的無聊感情,未免過于多愁善感,并無太多的意義和價值。誠然,這類詩看來似乎比集中其他詩消極,但它真實記錄了作者瞬間閃現的情感,在某種意義上體現了天人合一的哲學思想。“補遺卷下”中還有一類“和乩詩”,引起讀者、批評者的詬病恐怕會更多一些,以為是封建迷信的產物,是嚴詩中的糟粕。的確,在科學尚不昌明,人們普遍還不覺悟的情況下,詩人當然不可能免俗,超然物外,寫下這許多求仙問卦的詩,也許還洋洋自得,以為別人未必能有如此才情呢。這類詩確實不值得加以肯定,但是換一個角度,是否可以看出詩歌真切反映了彼時社會市井生活的另一個小小的側面,也有助于我們對這種生活的綜合了解,具有一定的認識作用呢?這或許可以算作瑕疵,然而小疵不掩大醇。總之,他的詩是現實主義的,具有一定的時代性。梁啟超在《秋蟪吟館詩鈔序》中說:“余嘗怪前清一代,歷康、雍、乾、嘉百余年之承平,蘊蓄深厚,中更滔天大難,波詭云譎,一治一亂,皆極有史之大觀,宜其間有文學界之健者異軍特起,以與一時之事功相輝映。”我以為把嚴遂成列為乾隆時期文學界的健者,他是可以當之無愧的。

嚴遂成的詩之所以有如此成就,可以這樣概括而言之:古人評司馬遷文章,謂得力于讀萬卷書,行萬里路,嚴氏在這兩點上是可以追蹤司馬遷的。他身處乾隆盛世,仕途卻并不亨通,中進士后,候補了二十多年,才選到一個小小的縣令,僻在偏遠,郁郁不得志而逝。這和司馬遷為李陵事下獄,事雖不同而情則同,郁勃偃蹇,必然要發泄,司馬遷發為文章,嚴遂成則托之吟詠,也是一樣的。歐陽修說:“非詩之能窮人,乃窮而后工者也。”嚴氏仕途的坎坷,正有助詩途的揚鞭躍馬。那么,嚴氏是幸運呢,抑不幸呢?有識者當然能明辨。

前人對嚴遂成詩的評價,散見于各種文集詩話,不一而足,茲舉其有代表性的如次。《烏程縣志· 嚴遂成傳》云:“……聲律一道,直入三唐之室,同輩中,自錢塘厲鶚而外,弗多讓也。自負詠古第一,而尤長七言律詩,雖厲鶚亦自謂勿及。”海鹽吳應和云:“海珊與樊榭同年,相友善,而詩思豪邁,迥不相類。所作《明史雜詠》,時稱詩史。又有《梅花》詩傳誦京師,遂得膺詞科之薦。丁母憂,不赴試。成進士后需次二十余年,始補縣令。蹇傷遲暮,乃益發奮于詩。歷游豫、楚、滇、黔,登臨吊古之作,率皆悲壯激烈,奇氣橫溢,鐵崖(明楊維楨)樂府,淵潁(明吳萊)歌行,殆兼師其意,而不襲其貌。少陵所云‘語不驚人死不休’,海珊有焉。”晚晴簃主徐世昌亦云:“海珊舉鴻博,以居憂未與試。詩功力湛深。《明史雜詠》古今體錯出,好為翻案,未免有失之太過者。嘗賦《邢臺懷古》:‘ 日離滄海遠,云入太行微’,自注謂,滄溟(明李攀龍)《登邢州城樓》詩:‘紫氣東蟠滄海日,黃河西抱漢關流’,弇州(明王世貞)《過邢州黃榆嶺》詩:‘倚檻邢臺過白云,城頭風雨太行分’,及身履其地,方知此景了不相涉。持論頗為平實。詠物每于空際著筆,如《桃》云:‘怪他去后花如許,記得來時路也無?’《海棠》云:‘睡味似逢鶯喚起,酒痕仍借笛吹消。’《梅》云:‘殘笛一聲涼在水,遠峰數點碧于煙。’法梧門(清法式善)謂‘如李龍眠白描畫’,信然。”(《晚晴簃詩匯·卷六十六·嚴遂成》)我認為這幾家評論是非常中肯而有說服力的。的確,嚴遂成的詩,力大思深,雄豪綺麗,不矯揉造作、故為大聲、欺世盜名,宛如行云流水,不擇地而出,所以各體俱佳,而尤以詠史詩的議論超脫,五七律的烹煉條暢為出色當行。

我還覺得各家評論雖然精當,卻是孤立地看問題,還沒有指出嚴詩在清詩中地位如何。要解決這一問題,必須把他的詩放在整個詩史中作縱的觀察,更要放在整個清詩中作橫的比較,才能恰如其分地得到結論。我嘗試對此作一探索,以質高明。

首先,從詩的發展史看,也和其他事物一樣,總是不斷曲折前進,有所發展的。論者往往推唐詩為頂峰,后來者無法踰越。這是不合事物發展規律的。事實是清代詩人之多,詩作的數量之巨,詩的藝術風格的創新,何嘗遜色于唐代!“江山代有才人出,各領風騷數百年”,趙甌北已先我道出了真理。

詩是以語言為載體的綜合性藝術,有訴之于聽覺的音樂性。這體現在五七言句型的長短適中,字調平仄,浮聲切響,抑揚頓挫,吟誦起來鏗鏘悅耳,為廣大人民所創造,亦為廣大人民所喜聞樂見。詩的句型,從古代的三四五言發展到唐代的五七言律句而定型,自唐迄清,沒有再創造出新的句型,這是漢語和它的符號——文字的規律所決定的。詩句短于五七言,則促節棘耳,長于五七言,則曼聲傷氣,都不便于吟誦,這就是規律,任誰也不能踰越。“五四”以后,提倡自由體,打破格律,句無定型,有長至十多字的,與漢語的規律勃謬,能否得到廣大人民的廣泛認同和接受,我持保留態度。詩的句型有限制,詩的表現藝術卻是無限制的,故舞臺雖小,反能因難見巧,煉字修辭等方法可以層出而不窮,清詩在這方面的貢獻尤多,唐詩并非止境。

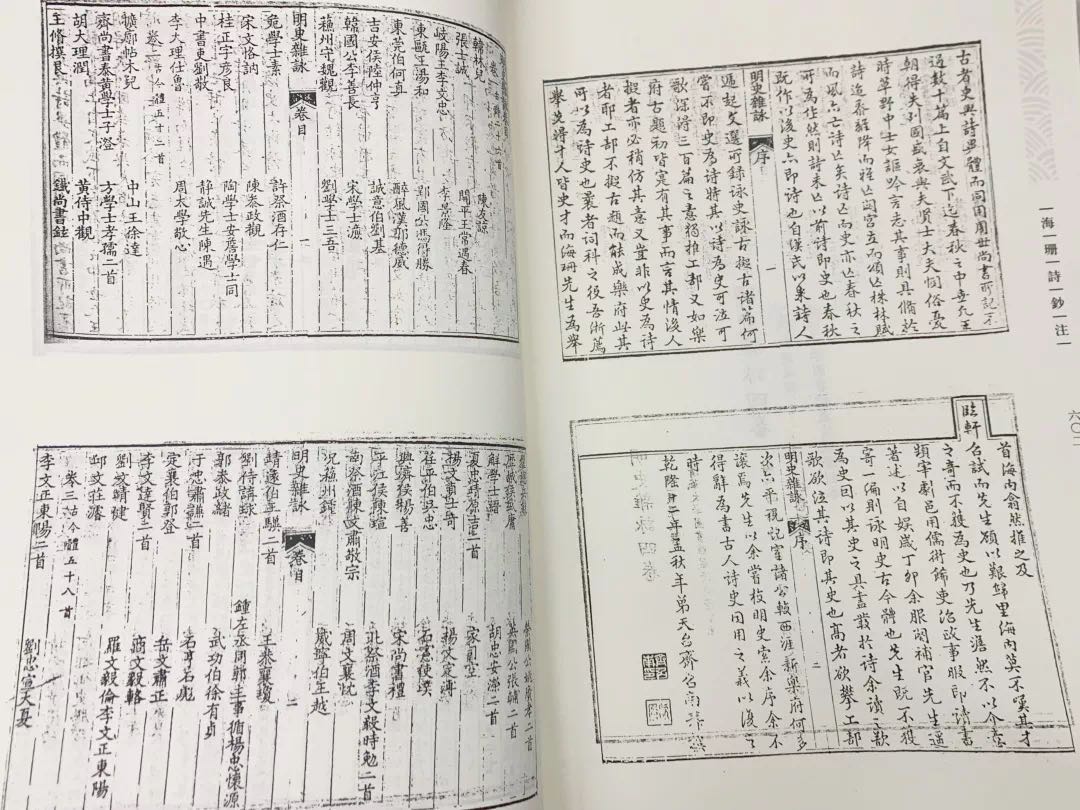

《明史雜詠》四卷影印

詩又有訴之于視覺的形象性。“澄江凈如練,余霞散成綺”,“大漠孤煙直,長河落日圓”,“雞聲茅店月,人跡板橋霜”,大自然的景象無窮,詩人镕想煙霞,煉情林岫,妙手拈來,都成小窗橫幅,且景列而情寓,讀者賞心悅目,兼收并得。在這一點上,清詩也有杰構,并不多讓于前賢。

詩最重要的是有訴之于心志的思想性。詩人觀察銳敏,感物造端,泄之憤悱,能引起廣大讀者共鳴。其時代愈近者,同感更多,影響更大,故清詩在這方面的成就亦有超越前代的地方。詩必兼此三者方為上乘。清代詩家三者兼具者不少,嚴遂成即其中之一,能不推為杰作焉!

我嘗試再把嚴遂成的詩放在清代詩家中,作一個橫的比較,當必證明我的推崇嚴詩,并非阿其所好。清代詩也有一個窮則變、變則通的過程,而且隨著時代的推移,不斷反復著。清初的錢牧齋、吳梅村、施潤章和宋琬等,開一代風氣之先,樹騷壇盟主之幟,文彩風流,輝映當時,盛極難繼,于是聰明者生面別開,揭橥流派,如王士禎的主張神韻,袁枚的標榜性靈,沈德潛的側重格調,都能一新耳目。然而盛名之下,譏謗隨之,所以然者,流派究屬偏師,可俱存于一代之中,而不可以代表一代詩風。至如一家之中,卻具各派之長,而又不事吹噓者,我認為倒是堂堂正正的元帥氣象,而嚴遂成的詩正可以作如是觀。有人可能要說性靈派的倡導者袁枚,也只官終縣令,但其詩的影響,卻遠出嚴遂成之上,而且舒鐵云《乾嘉詩壇點將錄》摒嚴氏不錄,目為游兵散勇,為什么你這樣推崇嚴氏呢?我認為這種說法,從知人論世的角度看,是不夠全面的。袁枚晚寓倉山,扼南北交通的樞紐,加上善于逢迎標榜,交游較廣,揄揚者多,詩近纖巧,又為一般人所喜愛,宜乎譽之者眾。而嚴遂成遠處蠻荒,交游不多,揄揚者少,古調獨彈,賞音亦稀,這是區別的主要原因。袁氏盛名之下,其實難副,身歿之后,譏謗隨之。門下士甚至改刻“隨園門下士”的印章為“悔作隨園門下士”;張問陶初名其詩集曰《推袁》,后亦悔而改為《船山詩集》,可為明證。(見朱克敬《儒林瑣記》)王士禎的見譏于趙執信,固已是人盡皆知的了。嚴遂成詩的影響一時難以及人,除上述原因外,尚有作繭自縛的兩點:一是讀書多,好掉書袋,滿篇典故,給讀者帶來理解上的障礙;二是構思巧,想入非非,如卷一《吳興雜謠》之“有馬成三,無馬成二”,近似謎語,很費索解。由于他作詩技巧圓熟,運典自然,不露斧鑿痕跡,反是一個長處。然而正因為這點,他的詩卻不為大眾傳誦喜愛了。

用典多,用得好,應該是藝術的高境。因此,只要通過這一典故關,就能領略其詩的真實意趣,引起共鳴,便有“睟面盎背”的歡樂。“詩家總說西昆好,獨恨無人作鄭箋”,所以為嚴遂成的詩作注釋,就覺得很有必要了。遺憾的是迄今尚無人從事這一工作。因此,我不揣固陋,擔當起蓽路藍縷的任務。

明胡應麟云:“注杜千家,類五臣注《選》,皆俚儒荒陋者也。”我當然不能逃荒陋之譏,但完璧不可能成于一人之手,補苴罅漏,且寄厚望于繼起者了。

本文選自《海珊詩鈔注》[清]嚴遂成 著 楊德輝 注 楊鏡如 校補,華東師范大學出版社2019年12月版

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司