- +1

中歸聯(lián)六十年(上):戰(zhàn)犯的改造與認(rèn)罪

上世紀(jì)五十年代新中國成立初期,撫順和太原的戰(zhàn)犯管理所關(guān)押了千余名原侵華日本戰(zhàn)犯并對其進行了教育改造,使其明確認(rèn)識到自身的加害責(zé)任。1956年6-7月,中華人民共和國最高人民法院特別軍事法庭在沈陽、太原開庭,依法對這批戰(zhàn)爭犯罪分子進行了公開審判,除對45名罪行特別嚴(yán)重的戰(zhàn)犯分別判處8-20年不等的有期徒刑外,對其余千余名戰(zhàn)犯從寬處理,免予起訴并釋放。有期徒刑戰(zhàn)犯最后一批于1964年4月刑滿釋放回國。這批戰(zhàn)犯回國后成立了“中國歸還者聯(lián)絡(luò)會”(簡稱“中歸聯(lián)”),以“反戰(zhàn)和平·日中友好”為宗旨,在之后幾十年的戰(zhàn)后日本社會中敢于直面自己的戰(zhàn)爭責(zé)任,作為戰(zhàn)爭親歷者的他們始終站在“戰(zhàn)爭加害者”立場反思侵華戰(zhàn)爭,同時開展多種形式的中日友好活動。他們雖遭受右翼勢力的反對、攻擊甚至迫害,但仍堅持活動至2002年因成員年事高而總部解散。其中一個支部拒絕解散,誓言堅持到最后一個人。如今,健在的“中歸聯(lián)”成員已屈指可數(shù)。

接收戰(zhàn)犯

1950年7月,23歲的沈陽姑娘趙毓英拿到中國醫(yī)科大學(xué)的畢業(yè)證書,被分配到剛剛組建的撫順戰(zhàn)犯管理所(當(dāng)時稱“東北戰(zhàn)犯管制所”)。滿懷為新中國建設(shè)貢獻力量的熱切期盼,趙毓英和從衛(wèi)生部、公安部、司法部等調(diào)來的幾十位新同事一起,來到位于撫順東北高爾山下幾幢不太起眼的灰色平房報到。抗戰(zhàn)時期,這里是臭名昭著的撫順監(jiān)獄,是日軍關(guān)押、殺害抗日愛國志士的地方。如今日月?lián)Q新天,經(jīng)過整修的撫順監(jiān)獄即將迎來它曾經(jīng)的主人——犯下累累罪行的日本戰(zhàn)犯。

還沒來得及熟悉工作環(huán)境,剛到撫順一周的趙毓英就接到了去中蘇邊境交接日本戰(zhàn)犯的任務(wù)。她和其他兩名護士、四名翻譯共七人同行,負(fù)責(zé)押送期間的醫(yī)護工作。7月18日,在中蘇邊境綏芬河車站,蘇聯(lián)政府將969名日本侵華戰(zhàn)犯移交給中國政府,其中包括偽滿洲國司法、行政、軍隊、警察系統(tǒng),以及鐵路警備隊、關(guān)東軍憲兵隊、關(guān)東軍下屬部隊等各個層級的官員、士兵。

那天陽光很足,幾天沒有見光的戰(zhàn)俘們跳下蘇聯(lián)的“悶罐車”,被強烈的光線刺得睜不開眼睛,非常狼狽,但也有幾名師團長仍然身著將軍服裝,“表情傲慢,挺胸腆肚的。”第一次見到戰(zhàn)犯的趙毓英既恨又興奮,“過去你們侵略我們,現(xiàn)在你們是階下囚了。”

對于接收日本戰(zhàn)犯,周恩來總理提出必須做到“一個不跑,一個不死”。中蘇交接后,戰(zhàn)犯們換乘中國干凈整潔的客車,吃上了從哈爾濱訂購的面包、香腸等食物。他們在回憶中多以“豐盛”“美味”描述來到中國后的第一頓飯。大部分戰(zhàn)犯此前在西伯利亞經(jīng)歷了五年慢性饑餓下的重體力勞動,如今在整潔、舒適的車廂里體驗到了難得的飽腹感。

7月21日,戰(zhàn)犯們順利抵達(dá)撫順戰(zhàn)犯管理所。剛一入所,看到監(jiān)舍張貼的《監(jiān)房規(guī)則》落款寫的是“戰(zhàn)犯管制所”,很多人就鬧起來了。“有人把《監(jiān)房規(guī)則》撕下來擱地上用腳踩。”他們認(rèn)為自己是戰(zhàn)俘,不是戰(zhàn)犯。而且,在很多日本軍人的認(rèn)知中,“侵華有理”,侵略中國是在“幫助”中國。

比起穩(wěn)定戰(zhàn)犯的情緒,解決中方管理人員的思想問題更加緊迫。時任戰(zhàn)犯管理所所長孫明齋就有很嚴(yán)重的思想包袱,趙毓英當(dāng)時也想不通:“我們也沒有犯錯誤,怎么給調(diào)到這兒來了?我們應(yīng)該是全心全意為人民服務(wù)的,不是給戰(zhàn)犯服務(wù)的。”看守員王興一家八口人,除他之外都被日本人殺害了,對于在管理所工作的抵觸情緒尤為嚴(yán)重,強烈要求調(diào)走。

據(jù)說,當(dāng)年對于寬大處理日本戰(zhàn)犯,國內(nèi)也有爭議,周總理曾講,二十年后才能知道這件事是正確的。但當(dāng)時沒有明確文件下達(dá)戰(zhàn)犯管理所,指示應(yīng)該如何對待戰(zhàn)犯。本著“恨其罪,不恨其人,懲其罪,救其人”的人道主義原則,時任戰(zhàn)犯管理所副所長曲初的夫人于瑞華對王興進行開導(dǎo),他在宿舍蒙頭大哭了一場后投入工作。趙毓英雖然心存芥蒂,但是也開始給戰(zhàn)犯們看病。

人道主義

在撫順戰(zhàn)犯管理所擔(dān)任護士長的幾年里,趙毓英給很多戰(zhàn)犯看過病,令她印象最深的是渡部信一。他被確診為狂躁型精神分裂癥,經(jīng)常在監(jiān)舍里大喊大叫,對救治極不配合,醫(yī)護人員到監(jiān)舍里給他打針吃藥時都要格外留神,稍有不慎,就有可能被打。對于渡部信一,趙毓英和其他醫(yī)護人員特別小心,不在言語上刺激他,耐心對其進行救治,不到一年,就讓他恢復(fù)了正常。渡部信一病好之后十分感謝醫(yī)護人員,對他們以“恩師、恩人”相稱。

“偽滿洲國”國務(wù)院總務(wù)廳長官武部六藏是管理所收押的行政級別最高的戰(zhàn)犯。改造期間他突發(fā)腦血栓,四年都臥床不起,生活不能自理,并且隨時有生命危險。由于吞咽困難,喂飯的時候,武部六藏有時嗆到了,飯一下子噴到負(fù)責(zé)照顧他的護理員焦桂珍臉上,她都沒有絲毫抱怨和嫌棄。為了保持衛(wèi)生,還要給他理發(fā)、剪指甲、刮胡須。由于醫(yī)護人員照顧周到,武部六藏從來沒有得過褥瘡。到1956年釋放的時候,他妻子深受感動,痛哭流涕地向醫(yī)護人員一一鞠躬表示感謝。

同樣得到幫助的還有鈴木良雄,他有嚴(yán)重的腰疼,在蘇聯(lián)時最好的待遇也不過是讓他躺在熱磚頭上。管理所醫(yī)生發(fā)現(xiàn)他得的是梅毒,給他使用了珍貴的青霉素將其治愈。“他說那個毛病是他在中國戰(zhàn)場上胡作非為(得上的),然后又是咱中國人給治好的,所以他特別感謝我們。”永富博道也曾說過類似的話:“我割過中國人的舌頭,現(xiàn)在中國人還給我鑲牙,感到非常對不起中國人。”

趙毓英回憶,當(dāng)時戰(zhàn)犯的伙食比普通百姓好得太多。“他們的伙食別說跟老百姓比,連干部都吃不上。我也算是干部,當(dāng)時我們夜班飯吃他們?nèi)毡拘”娜然锸常渣c兒面條,給看守員看到了,那還嫉妒壞了呢,吃不上。”公安部根據(jù)軍銜和級別制定的戰(zhàn)犯伙食標(biāo)準(zhǔn)分為三檔:大灶每月15元,中灶20元,小灶30元。當(dāng)時一斤豬肉的價格在3毛錢左右,平均每個戰(zhàn)犯一天吃的肉量快要趕上一個管教干部一個月的肉食定量,因此有“戰(zhàn)犯吃肉,管教吃窩頭”的說法。

這種做法也引起了管理所工作人員的不滿。有一次趙毓英為了增加戰(zhàn)犯的營養(yǎng),去找廚師調(diào)整菜譜。廚師是從部隊下來的老兵,氣沖沖地對她說:“我做不了!誰出的餿主意,吃飽了就不錯了,還變花樣,這么的那么的。給他吃那些有啥用啊?給豬吃肥了,咱還殺肉吃呢!給他吃有啥用?我不做,誰出的餿主意,誰能整誰整!”

思想改造

上述對“日本鬼子”的仇恨情緒偶有流露,但是在嚴(yán)格的紀(jì)律和高度自律下,管理所的工作人員總體上對戰(zhàn)犯表現(xiàn)出尊重、理解和包容。后來的事實證明,對戰(zhàn)犯生活的優(yōu)待和身體的關(guān)注,成為他們思想改造的起點。他們曾在中國犯下沒有人性的罪行,反過來又受到中國的人道主義對待,兩者之間的強烈反差引起了一部分人的思考。

引起更多戰(zhàn)犯反思的是外部環(huán)境的變化。1950年10月,由于朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā),撫順戰(zhàn)犯管理所臨時北遷至哈爾濱,分為道外、道里和呼蘭三處。日本投降時,很多士兵都認(rèn)為日本是敗給美國而非中國,而這次朝鮮戰(zhàn)爭美國一定會勝利,進入中國領(lǐng)土解救他們,所以戰(zhàn)犯們特別關(guān)注朝鮮戰(zhàn)爭的局勢。還有人把中秋月餅包裝上的月亮剪下來貼在手絹上,做成太陽旗每天遙拜,乞求美軍早日到來。

然而事與愿違,美國簽訂了停戰(zhàn)協(xié)議,戰(zhàn)犯們的幻想被擊碎。為什么中國那么窮、武器那么落后,他們還能贏?在抗日戰(zhàn)爭期間他們?yōu)槭裁丛酱蛟綇姡窟@些疑問促成了一部分人想要深入了解中國的想法。在此契機下,管教吳浩然和張夢實等組織戰(zhàn)犯們分成學(xué)習(xí)小組,一起研讀、討論列寧的《帝國主義論》、毛澤東的《論持久戰(zhàn)》等著作,讓他們從制度上認(rèn)識中日兩國的不同。《帝國主義論》在日本是禁書,不少戰(zhàn)犯特別感興趣,有的人一段一段地將其抄在筆記本上。

這種認(rèn)罪學(xué)習(xí)的方式在1951年呼蘭監(jiān)獄的下級戰(zhàn)犯遷回?fù)犴樅笾饾u走上正軌。看到大家學(xué)習(xí)熱情高漲,管教們又在學(xué)習(xí)材料中加入《矛盾論》《實踐論》等,使戰(zhàn)犯們的分析、認(rèn)識問題能力明顯提高。

此外,吳浩然通過摸底排查發(fā)現(xiàn),戰(zhàn)犯之中90%以上是日本勞動人民的子弟,他想起自己在部隊組織戰(zhàn)士開展“訴苦”“三查”的成功經(jīng)驗,覺得可以在戰(zhàn)犯身上也嘗試一下,副所長曲初同意選幾個“最苦的”戰(zhàn)犯試一試。效果出乎意料的好,“憶苦”啟發(fā)了這幾名窮苦出身戰(zhàn)犯的階級覺悟,喚醒他們對于中日底層勞動人民苦難生活的同情,同時也認(rèn)識到自己的侵略行為。

在管教們的積極鼓勵下,管理所中這些年輕的、曾被嚴(yán)重洗腦的日本士兵們逐漸看清了日本軍國主義本質(zhì),進而反思自己的戰(zhàn)爭罪責(zé)。有戰(zhàn)犯回憶說:“自己在管理所期間抗拒著、抗拒著,不知不覺中思想發(fā)生了變化。”趙毓英也能明顯感到戰(zhàn)犯們的思想轉(zhuǎn)變,“1952年以后,醫(yī)務(wù)人員在這方面感受非常深,因為戰(zhàn)犯們特別服從治療。”

到1954年底,大批戰(zhàn)犯認(rèn)罪結(jié)束,在管教們的鼓勵下,把他們在中國的罪行寫成“手記”。這些后來被戰(zhàn)犯們帶回國的“手記”,在幾年后的日本社會引起了軒然大波。

沈陽審判

1956年6月9日至7月20日,中華人民共和國最高人民法院特別軍事法庭,在沈陽公開審判了關(guān)押在撫順戰(zhàn)犯管理所的36名罪行特別嚴(yán)重的日本戰(zhàn)犯。趙毓英作為醫(yī)護人員參與了沈陽審判,一邊旁聽,一邊背著醫(yī)療箱隨時待命。

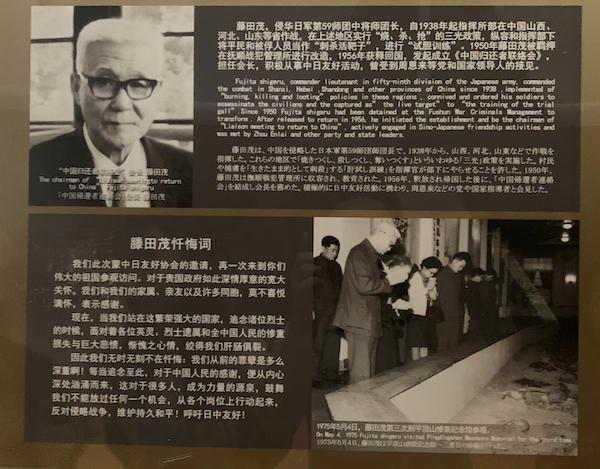

審判之前,中央人民政府派出700名干部組成東北工作團,對戰(zhàn)犯進行了偵查審訊。同時,組織大批外調(diào)人員,搜集到近三萬件控訴書和鑒定書、8000多份日本人殘留在各地的檔案資料,大量證人也來到審判現(xiàn)場。庭審戰(zhàn)犯藤田茂時,一位名叫張葡萄的老太太“往他身上直撲”,她一家都被殺死,自己跳到井里才躲過一劫。經(jīng)過改造的戰(zhàn)犯也在法庭上坦白了不少中方?jīng)]有掌握的戰(zhàn)爭罪行。

溥儀曾說自己在東京審判中出庭作證“不是用心地作證”,而且東京審判中日本戰(zhàn)犯無一認(rèn)罪。這次沈陽審判情況則截然相反,受審戰(zhàn)犯不僅紛紛認(rèn)罪,還主動要求死刑。“他們擱那跪一片,痛哭流涕的,還是審判員把他們攙扶起來。”這場景令在場的外國記者驚訝不已。

最終,特別軍事法庭實行寬大政策,僅對公開審判的這36名(注:同期進行的太原審判判處了9名戰(zhàn)犯有期徒刑)罪行特別嚴(yán)重的戰(zhàn)犯分別判處8-20年不等的有期徒刑。最高人民檢察院對其余近900名戰(zhàn)犯從寬處理,免予起訴并釋放。1956年7月到9月,被釋放的日本戰(zhàn)犯分三批回國。當(dāng)最后一艘載著回國戰(zhàn)犯的“興安丸”客輪駛離天津港,《全世界人民一條心》的歌聲久久在海面上回蕩。

“中歸聯(lián)”成立

戰(zhàn)犯們在京都府舞鶴港上岸,回到闊別十幾年的故土,然而這片土地上的人們卻不像中國人那樣給予他們尊重和包容。當(dāng)時正處于冷戰(zhàn)時期,日本社會對中國的印象非常糟糕,甚至有“共產(chǎn)主義就是共產(chǎn)共妻”這樣的謠言流傳。對于這批戰(zhàn)犯的歸國,日本媒體的報道更多的是“被中共洗腦的赤色分子回來了”之類的論調(diào)。

一下船,日本政府人員就將戰(zhàn)爭期間剩余的軍服作為物資發(fā)放給他們,大家群情激憤,“這是又要送我們上戰(zhàn)場嗎?”政府還給了每人一萬日元慰問金,歸國戰(zhàn)犯們更加憤怒了。作為軍人,他們拿的國家“恩給”是非常高的,而他們認(rèn)為自己成為戰(zhàn)俘,在國外度過了十幾年,國家是有責(zé)任的。現(xiàn)在只給這么一點錢,真是太過分了,于是紛紛表示抗議。后經(jīng)過在國會門前四天的靜坐和交涉,政府才滿足了他們提出的部分訴求。

這批戰(zhàn)犯離開日本時還是20歲左右的青年,如今他們中的大部分都是35-40歲的光景。家貧者工作難覓,未婚者配偶難求,加上社會對他們的警惕與排斥,重新開始生活殊為不易。為了相互照應(yīng)、介紹工作,也為了向日本民眾講述他們在中國受到的優(yōu)待,以及日本軍隊在中國做的那些見不得人的“壞事情”(悪いこと),1957年9月,歸國戰(zhàn)犯們成立了“中國歸還者聯(lián)絡(luò)會”(以下簡稱“中歸聯(lián)”)。

“中歸聯(lián)”早期是很松散的組織。國友俊太郎、小山一郎等幾位戰(zhàn)犯無家可歸,同住在政府提供的位于東京的一處集體宿舍,負(fù)責(zé)“中歸聯(lián)”的聯(lián)絡(luò)工作,成為早期“中歸聯(lián)”的核心人物。他們沒有報酬,全憑自己的一腔熱情,首要任務(wù)是確認(rèn)每個人是否找到了工作、生活是否安定下來;此外,爭取國家的補償金也是一項重要內(nèi)容。漸漸的,由于不同地區(qū)成員之間的相互聯(lián)系、幫扶,“中歸聯(lián)”從東京本部向全國蔓延,以曾經(jīng)的師團所在地為基礎(chǔ),在各地都發(fā)展出了支部,最多時共有50個支部。

“中歸聯(lián)”名義上包含了所有從撫順和太原戰(zhàn)犯管理所被釋放的戰(zhàn)犯,但不強制成員參加活動。據(jù)《中歸聯(lián)40年史》記載,“中歸聯(lián)”成立的時候,會員每年需要繳納5000日元的會費(相當(dāng)于現(xiàn)在300元人民幣),繳納會費的人大概有一半。有些人是因為不愿參加活動,而有些人是因為極端貧困,交不起會費。

認(rèn)罪活動

如果說在撫順戰(zhàn)犯管理所的反思與認(rèn)罪是在中國人的影響下進行的,那么戰(zhàn)犯們回國之后的認(rèn)罪行為則是完全自發(fā)的。自從踏上日本土地的一刻起,“中歸聯(lián)”就把認(rèn)罪當(dāng)成了今后人生的重要內(nèi)容,他們希望更多日本人了解戰(zhàn)爭真相。

1956年10月14日,歸國戰(zhàn)犯們以文藝表演的形式公開亮相,展示了他們對于反戰(zhàn)和平、中日友好的堅定信念。在獲得日本社會各界關(guān)注的同時,他們也成為了日本政府與右翼勢力眼中的目標(biāo)人物。接下來的一段時間里,安全部門和警察局不斷進行“思想調(diào)查”,要求他們提供關(guān)于蘇聯(lián)與中國的秘密情報。而右翼勢力則大造輿論,到處宣稱歸國戰(zhàn)犯們是被共產(chǎn)主義勢力洗腦的“赤色分子”。

1957年2月,“中歸聯(lián)”從在撫順戰(zhàn)犯管理所撰寫的認(rèn)罪手記中選取15篇,由光文社出版出版社集結(jié)出版,命名為《三光》,第一版5萬本書在不到二十天的時間里就全部售完。

這本書在某種程度上引發(fā)了社會的撕裂:戰(zhàn)爭親歷者看到自己曾經(jīng)犯下的罪行,這給他們帶來了巨大的沖擊。右翼分子將《三光》視為“眼中釘”,不少右翼媒體說書中內(nèi)容都是“中歸聯(lián)”的謊言,是他們被中共“洗腦”的結(jié)果。部分沒有參與過戰(zhàn)爭的日本民眾,他們表示并不了解日本軍隊在亞洲做了這么多加害活動;對《三光》提出質(zhì)疑的普通民眾也不在少數(shù),他們認(rèn)為即使書中的內(nèi)容是真的,那么把這些丑事寫出來的目的是什么?是不是被中共“洗腦”了?

支持和反對的聲音此起彼伏,《三光》供不應(yīng)求,光文社本想加印,但迫于右翼壓力,只好作罷。經(jīng)不懈努力,1958年7月,“中歸聯(lián)”將《三光》更名為《侵略:在中國的日本戰(zhàn)犯的自白》,由新讀書社再次刊行,后又多次再版。《三光》和《侵略:在中國的日本戰(zhàn)犯的自白》的出版,讓“中歸聯(lián)”進一步進入民眾視野,是他們持續(xù)幾十年認(rèn)罪活動的重要開端。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司