- +1

講座 | 奇妙的屏中世界:畫屏傳統與中國藝術

“最憶后庭杯酒散,紅屏風掩綠窗眠。”(白居易《寄答周協律》)屏風,所謂“屏其風也”,是一種歷史悠久的傳統家具,后來也被稱作“畫屏”、“屏障”、“錦屏”等。而在傳統文化語境中,畫屏往往超出實用性的范疇,與書畫藝術相連,留存著古典美學的因子,將功能與審美巧妙地融合為一體。多面、立體的特性,使畫屏成為一種相當特殊的綜合構造,就像著名藝術史家巫鴻所說的,“不但在中國美術中是獨特的,在世界藝術史中也不多見”。

自今年9月起,蘇州博物館開展了一次以畫屏為主題的藝術展覽,展出了國內外14家博物館的藏品,以及現當代9位藝術家的創新作品,旨在揭示畫屏在中國傳統文化和藝術發展中的關鍵作用,并建立當代藝術與傳統藝術的對話。此外,蘇州博物館還攜手上海文化出版社推出了國內博物館首款書畫文物主題立體書《奇妙的屏中世界——畫屏:傳統與未來》,以期進一步呈現這一古老藝術傳統的迷人魅力。

近日,海上博雅論壇在楊浦區圖書館舉辦了“《奇妙的屏中世界——畫屏:傳統與未來》讀者分享會”。本次分享會特別邀請了蘇州博物館宣教部主任、副研究館員、歷史學博士李喆,為觀眾講述對中國傳統繪畫中“畫屏”題材的解讀,并介紹《奇妙的屏中世界》一書中所展現的6幅作品的美學價值與意義。

日常生活空間中的畫屏

分享會伊始,李喆便向觀眾說明,屏風是中國古代最重要的家具陳設之一。他提醒觀眾注意許多大熱古裝劇(比如《長安十二時辰》、《慶余年》、《陳情令》等)中的室內場景,在其中屏風總是占據著一個顯著的位置:“只要主人公往那一坐,前后左右總會有不同樣式的屏風。”一個有趣的現象是,在一個家庭的室內布局里,單件出現的家具,比如屏風、床榻等,往往比那些成對擺設的家具更為重要。

屏風,顧名思義,“屏其風也”,就是起到一個擋風的作用。據李喆介紹,屏最開始只是一個實用的物件,但隨著古代文化的發展,它慢慢演變成一種禮儀性的家具,特別是到了后來,屏風經常用于尊貴人士的居所,比如一位帝王或家主的身后往往會放置一面畫屏,通過屏風上顯眼的繪畫內容來集中在座的視線,使人們能夠更加專注地觀看畫屏前的那位重要人物。這就是說,屏風是指示地位的一個關鍵設施,而屏上的圖畫和裝飾也多用來強化這種象征意義。

作為三維物的畫屏,還可以參與構建室內外的空間。絕大多數的畫屏都是雙面的,因為其正、背兩側都具有使用價值:正面對外,可能有一幅畫;背面對內,可能寫滿書法。在這個意義上,畫屏也就起到了區分空間的作用。以蘇州園林為例,李喆向觀眾說明,畫屏的作用在于切割出不同的園林景觀,通過人的移動來改變觀看的角度和內容,從而實現審美的多樣化。

畫屏的“三位一體”身份

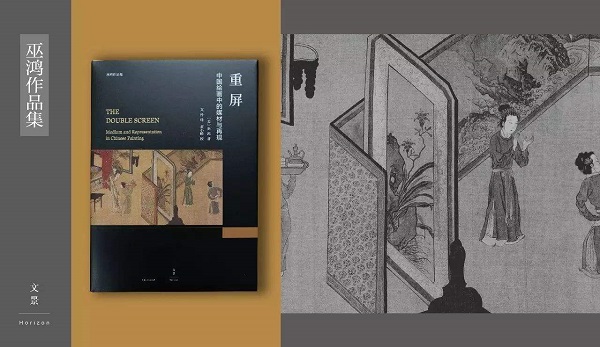

作為有著豐富辦展經歷的博物館工作者,李喆表示,做展覽重要的不在于藏品或精品的數量,而在于展覽本身的主題和概念。在他看來,蘇州博物館舉辦的這次畫屏展覽——也包括立體書《奇妙的屏中世界——畫屏:傳統與未來》——實際上是基于一個非常好的概念:那就是該展覽的策展人、芝加哥大學教授巫鴻先生的藝術理論。在1996年出版的《重屏:中國繪畫中的媒材與再現》中,巫鴻將“畫屏”引入藝術史的研究領域:通過對屏風的空間與邊界、透視與折射、圖像與隱喻的討論,作者試圖去回答一個“元繪畫”的問題,即“什么是(中國傳統)繪畫?”。

在分享會上,李喆特別向觀眾介紹了《重屏:中國繪畫中的媒材與再現》的一個核心論點。在巫鴻看來,屏風在傳統中國藝術中具有一種“三位一體”的身份:(1)屏風是一件“實物”,放在室內用來協助構建室內外空間,是大家看得見摸得著的,顯示出多種材質、設計和裝飾;(2)它同時是一種“媒材”,也即視覺藝術的載體、平臺,可以在上面繪畫、題詩,組合成為可獨立欣賞的立體藝術品;(3)最后它還是一個“圖像”,被不同時代的畫家用來構造圖畫中的空間、組織敘事程序和表現人物之間的關系,變作繪畫中的一個元素——正是這種“實物-媒材-圖像”的“三位一體”身份,才讓屏風對中國藝術產生了非常重要的影響。

還原奇妙的重屏世界

據李喆介紹,為了進一步傳達巫鴻和本次展覽力圖呈示的藝術理念,為了更好地解讀“重屏”在中國繪畫中的表現形式,蘇州博物館的工作者決定出版一本關于畫屏的立體書,這樣不僅可以幫助讀者直觀理解古代畫家對三維空間的利用,更能憑借其有趣的形式來吸引更多青少年了解屏風這一古老藝術。因此,與“畫屏:傳統與未來”展覽相呼應,國內博物館首款書畫文物主題立體書《奇妙的屏中世界》也于9月問世。

圍繞巫鴻的解讀理念,《奇妙的屏中世界》選取了6幅“屏風入畫”的經典文物,解構屏風與畫作的交互關系,講述屏風背后的歷史故事。在分享會上,李喆以妙趣橫生的方式為觀眾講解了這6幅古畫的奧妙之處。

如果撤去那面繪有游龍的畫屏,那么觀者或許不會覺得畫中人是康熙皇帝。屏風上的繪畫內容,其實與屏前那個人的身份有關聯。巫鴻在解讀這幅畫時說:“真正被邊框所限定的并不是屏風上面的裝飾,而是屏風外面的主體,即屏風前或坐或立的人。”換言之,畫家在《康熙帝便裝寫字像》中有意繪上一面屏,其目的就是為了突出康熙本人的身份和地位。這就體現出畫屏的禮儀性特征。

這幅畫是一個五米長的手卷,因而需要分段展開欣賞,看一段便卷一段;而有趣的是,每看到一段,其中便會出現屏風的元素,將前后不同的兩個場景區隔開來。因此,畫屏在這幅手卷中的作用就是幫助界定單獨的繪畫空間。而巫鴻也稱贊《臨韓熙載夜宴圖卷》完美地“把這兩種傳統的繪畫模式(手卷和屏風)結合起來”。關于這幅畫還一點需要強調,那就是唐寅在臨摹時主觀地增添了許多畫屏,比原畫的4個屏多出10個,并且這些畫屏都體現了明代繪畫富麗的風格。李喆指出,正因《臨韓熙載夜宴圖卷》中加入了大量明朝的時代元素,這幅臨摹的手卷實際上間接反映了當時蘇州地區的達官富商的日常生活。

在李喆看來,這幅《重屏會棋圖卷》可謂是這次畫屏展覽的“題眼”,是所有屏風入畫作品中最有意思的一件。這幅畫其實展示了三個屏風:(1)畫中四人(南唐中主李璟與他的三位兄弟)背后的一面屏風,上面繪有幾位侍女為男主人整理被褥的場景,(2)畫中屏風上還畫了一個三折屏風,上面繪有自然山水,以及(3)整幅《重屏會棋圖卷》本身就是一個屏風,因為它原本就是畫在屏風上的——因此,人站在屏風的實物面前,由外到內,層層遞進,總共可以觀看到三個繪畫內容不同的屏風。由此也可以說,這幅畫表現了一個男人的三種生活狀態,即他的政治生活、家庭生活和精神生活。

這組畫共分為四個部分,分別是“琴”、“棋”、“書”、“畫”。李喆表示,選擇這一組畫是因為它最能體現屏風“三位一體”的身份:作為實物的屏風,可以用來區分建筑空間,正如該畫中屏風前后兩面正發生著不同的事情;作為媒材的屏風可以用來繪制圖畫,正如該畫中屏風繪有洶涌的海浪;作為圖像的屏風可用來構造畫面空間,提供視覺隱喻,正如該畫中屏風上的海水圖其實表明屏前的人物擁有十分高貴的地位。

在這幅畫中,唐寅借唐代青樓女子李端端與詩人崔涯交往的逸事,來表現自己不慕虛榮、清微淡遠的品格,一如題詩所言“誰信揚州金滿市,胭脂價到屬窮酸”。李喆特別向觀眾強調,文人經常會在屏風上繪畫素樸的山水,來表現自己高潔的人格,因此屏風就如同一面鏡子,映照出畫家的身份和內心追求。

這幅畫的構圖是仿清宮收藏的一幅宋代文士畫,采取了“畫中畫”的形式來表現乾隆(弘歷)的肖像。巫鴻在分析此畫時說:“屏風既能遮擋住它后面的事物,同時也能夠表現出圖畫錯覺來欺騙人的眼睛。”事實上,《弘歷是一是二圖軸》本身也是一個畫屏,原本就是繪在屏上的,因此當乾隆站在這面屏風前欣賞此畫時,就可能給旁觀者造成一種錯覺,仿佛同時出現了三個乾隆,使人產生一種關于帝王的神秘感。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司