- +1

《故宮酒歷》面世,專家認為清代皇帝喝酒其實很節制

故宮出版社2009年起恢復出版發行《故宮日歷》,不僅接續上世紀三十年代故宮博物院前輩的道統(以1937年版為藍本),更以古樸雋永的碑拓集字,耳目一新的內容編排和版式設計,成為市面上最受歡迎的“故宮文創”紀念品之一。12月8日發布的定制限量版《故宮酒歷》,推出時間恰逢2020庚子鼠年來臨前夕,紫禁城建成六百周年。在《故宮酒歷》中,故宮出版社特別選取故宮藏品中以詩酒及宴飲文化為主題的相關文物進行編輯。

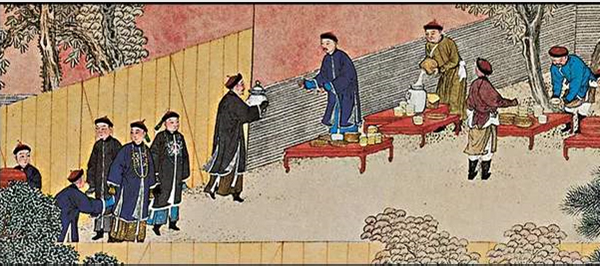

《故宮酒歷》2020年的主題為“詩酒趁年華”,該句出自宋代蘇東坡詞篇《望江南·超然臺作》。12個月份一一對應12個主題:春宴雅韻、煮酒論詩、芳樽斟醑、杯盞余醇、青銅輝光、大雅重器、玉盤珍饈、雪碗冰甌、悠然南山、吟風玩月、微酌即止和故友新酒。內容上,此次《故宮酒歷》選取故宮博物院藏品中以酒文化及宴飲為主題的文物,既有明清宮廷收藏的汝窯、哥窯、龍泉窯等瓷器精品,也有商周青銅重器。 既有以趙孟頫《酒德頌》為代表的體現酒文化的書法作品,又有《韓熙載夜宴圖》《春宴圖》等這樣的傳世名畫。

《故宮酒歷》整體裝幀華美雅致,藍色珠光紙襯托燙金標識的書匣搭配定制藍色布面燙金的日歷主體,并在天頭、地腳、翻口三邊刷金。酒歷內頁也采用特殊定制紙印刷,重量輕紙質堅韌,最大程度保證還原文物圖片的色彩和清晰度。

12月8日發布會上,故宮博物院研究員、原宮廷部副主任,《故宮酒歷2020》特約編審苑洪琪特邀出席并現場開講,介紹皇家宴飲、生活、節慶以及宮廷文化的諸多有趣知識。在她看來這本酒歷封皮的藍色,取法了《四庫全書》經史子集“子”部的封皮藍色“另外,藍色本來在紫禁城就是貴重的顏色。”

在苑洪琪看來,“酒”作為我國一種世代相傳的特殊飲料,它見證了我國的歷史發展,同時自己也為中國文化貢獻了極為豐富的內容,“釀酒需要的是社會安定,有足夠的糧食才開始存儲大量的酒。”她介紹說,明朝是釀酒業大發展的新時期,酒的品種、產量都大大超過以前。清代光祿寺下屬良醞署負責給清宮的釀酒,每年春秋兩季取京西玉泉水,“用糯米加豆、麥曲、花椒、酵母、箬竹葉、芝麻制成。”與過往很多清宮戲里,清朝皇帝動輒舉杯“向天再借五百年”的豪氣干云相較,研究宮廷生活多年的苑洪琪給出了完全相反的見解,“清代皇帝喝酒其實很節制的。他們認為,酒是糧食的精華,飲酒多浪費糧食。他們主張能喝酒不要多喝酒,出席節日等重大場合時,也只是讓自己略為沾唇而已,宮廷筵宴飲酒不超過三爵(三杯)。”

【對話】

澎湃新聞:在清軍入關以前,滿族人舊居關外苦寒之地喝酒恐怕是不能免,也不能“節制”的吧?

苑洪琪:滿族人入關前生活在東北,全年無霜期短,喝酒御寒,暖暖身子就成了必需,這是毋庸置疑的。但清代皇帝喝酒確實還是很節制的,這一習俗源于清太祖努爾哈赤。戰爭時期努爾哈赤所率領的是常年身居于外的游牧民族,由于糧食短缺、物質匱乏,禁止滿人用糧食釀酒,這樣做的目的便是節約糧食,因此對飲酒、用酒都有嚴格的規定,并形成制度。

之后,康熙帝會飲群臣一般都是沾唇而已,乾隆帝是不過三巡,嘉慶帝在清帝中算喝得多的,也不過一日三四兩而已。例外的不是沒有,比如說邊疆少數民族首領來了懷柔籠絡,或者在紫光閣宴請武將們表彰戰功,當然也會豪飲。和文臣們呢,一般都是在重華宮喝茶,茶宴之上吟詩酬唱。

澎湃新聞:聽你介紹康熙帝喜歡喝葡萄酒。結合康熙等皇帝和外國人的交流交際,他們是否也會接受西方飲酒的一些習慣,比如并不一定是佐餐,在別的休閑娛樂場合也會飲酒?

苑洪琪:康熙生病拉肚子的時候,才喜歡喝點葡萄酒。康熙帝平日里是不喝酒的,他為了教育皇子專門寫了本《庭訓格言》,記述得很明白:“人有點酒不聞者,是天性不能飲也。如朕之能飲而不飲,始為誠不飲者。”意思就是我能喝酒,但我也不喝。這里面有他,包括清廷剛剛坐天下后的戒懼。其實清朝前期還是比較務實的,就拿故宮來說,李自成撤出北京前燒掉了一部分建筑,清軍接管紫禁城后只是相應做了修復,基本依照明朝舊例,在里面繼續住。他們明白剛剛入關要休養生息,不要大興土木。清朝就連祭祀時用的酒,完事兒了還要收回,不能浪費的。

澎湃新聞:你剛才提到清帝的酒量,對應的是什么酒?宮廷中除了自釀的玉泉酒,是不是也會有很多各地進貢來的名酒,皇帝會動這些酒嗎?

苑洪琪:皇帝們喝的就是玉泉酒,那不是現而今北京最流行的清香型白酒,就是一種濁酒。玉泉酒是清宮中經常飲用的白酒之一,度數并不高,釀制時間也短。紫禁城中各地進貢的酒不是沒有,現在故宮庫房里還有沒開封的酒,隔著壇子透出香氣撲鼻。要說皇帝一言九鼎,他想喝酒是誰也管不了的,但這里面還有一個原因,就是時刻要防止有人下毒暗害。清朝皇帝的御廚是他走到哪,他們就會跟到哪的,飲食安全是第一要務。

澎湃新聞:即便是在滿漢全席上?

苑洪琪:中國人飲酒就要對應筵席,現在提到清朝好像就是“滿漢全席”,但實際上清朝的國宴還是延續在關外傳統,由皇帝與宗室王公共同出資,說白了大臣們來吃皇上一頓飯是要自帶干糧的。這又要說到清太祖努爾哈赤創建的八旗制度是兵民合一行政軍事組織,遇到戰爭,將士自帶武器、干糧出征,所獲戰利品由八旗均分。那既然如此,逢上喜事聚會慶祝,就不能只由汗王一人出資,也要各家分攤。這個傳統在《大清會典》里寫得明明白白。來吃國宴,級別越高,俸祿越高,帶的東西相應也越多。

澎湃新聞:中國人講究食補食療。法國干邑進入中國,一開始也是在上海藥房里賣。紫禁城內除了玉泉酒,是不是也有一些用于補益的藥酒?

苑洪琪:龜齡酒是明清兩代皇帝都很迷戀的一種藥酒,補酒。慈禧有面肌痙攣的毛病,而夜合枝酒就是治“中風攣縮”的,慈禧晚年經常服用。此外宮廷飲酒也講求佳時令節,新年辭舊迎新飲屠蘇酒,端午飲雄黃酒,中秋飲桂花酒,重陽飲菊花酒,各有講究。

澎湃新聞:清朝將漢字作為官方文字,是不是相應地也接受了儒家在飲酒上的一些規約和禮制?

苑洪琪:儒家倡導“酒德”:“飲惟祀”,只有在祭祀時才能飲酒,“無暴酒”,就是告誡要少飲酒;“執群飲”,禁止聚眾飲酒,“禁沉湎”,禁止過度飲酒。古人所說的"酒以成禮,酒以治病,酒以成歡",在這些特定的場合下,酒都是不可缺少的,但怎么喝,自然有一套規矩和講究。

清代皇帝元旦(現在的春節)開筆儀式用“金甌永固杯”

澎湃新聞:這些規矩,或者說禮制體現在器物上,比如我注意到這本酒歷里收集呈現了很多酒杯、酒壺,能不能舉個例子?

苑洪琪:古代人們用酒祭祀祖先,酒似乎具有能通神的神奇作用。酒和酒器在祭祀時的擺放要符合禮制要求,才能營造莊嚴和神圣的氣氛。因此酒具盛器是酒文化的另一組成部分。清代皇帝元旦(現在的春節)開筆儀式用“金甌永固杯”,在新春之際飲屠蘇酒寓意吐故納新。這里面的“禮”是餐桌前,年齡小的先喝,年長者后飲。因為年紀小的飲酒后長大一歲,可喜可賀,而老人家喝完就又老了一歲。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司