- +1

紀念|王連起:啟功先生的鑒定何以淹有眾長

對于知名學者、書畫鑒定家、書法家啟功(1912-2005),世人記其為人及其道德文章、書法藝術的文章較多,而對啟功先生書畫碑帖鑒定方面成就的則相對要少。以啟功先生所藏金石碑帖拓本而言,有如一部詳盡的中國書法史,有著極其重要的價值。

近期由文物出版社出版的《啟功先生舊藏金石碑帖》中,刊發了故宮博物院研究館員王連起先生撰寫的關于啟功先生的鑒定一文,以“古書畫鑒定的通人,即書畫碑帖全能的鑒定家”“作為書畫家的鑒定家”“大學問家的鑒定家”"作為教育家的鑒定家"四個角度,列舉諸多具體實例,談及作為鑒定家的啟功先生在書畫碑帖鑒定方面成就,以及關心后進的情懷。澎湃新聞獲授權刊發。

2005年夏,啟功先生逝世,我在紀念先生的文章開篇寫道:“啟功先生逝世,中國失去了一位學識淵博的國學大師,一位并世少有的偉大教育家,一位獨步當代甚至不讓古人的大書法家,一位可以說完美繼承了中國文人畫優良傳統的畫家,一位才思敏捷而又能入古出新的詩人,一位古書畫碑帖全能的權威鑒定家;于我,則從此失去了一位悉心指教關心、愛護我的恩師。”

從1978年至先生逝世,我大概是向先生登門請教最勤的人之一。每看到各色人等向先生求字、求畫,無論春秋寒暑,無休無止,我便不由地想起元代詩人方回寫趙孟頫的詩:“不合自以藝能累,天下善書今第一……小者士庶攜卷軸,大者王侯擲縑帛。門前踏破鐵門限,苦向王孫覓真跡。”都是舊王孫,都有各方面超人的藝術才能,正緣于此,先生同趙孟頫還有一個非常相似之處,這就是元詩四大家之一的楊載,在趙孟頫行狀中說的:“然公之才名,頗為書畫所掩,人知其書畫而不知其文章,知其文章而不知其濟濟之學。”所以,我雖然這里談的是古書畫碑帖鑒定,但行文伊始,還是要把先生的學術和教育成就放在前面的。

最近看到一種分類法,將三位鑒定家老先生各自貼上一個標簽:徐邦達先生是技術鑒定,謝稚柳先生是藝術鑒定,啟功先生是學術鑒定。還有將美國大都會討論《溪岸圖》時的美國的高居翰、方聞和啟功先生,也都各給定了一個什么派,啟先生大概是經驗派吧。但中國古代書畫鑒定是一個非常復雜的問題,除需要藝術本身各方面的知識外,還需要其他一切有助于鑒定的學問。術業有專攻,專家各有所長,絕不能偏廢,也不能以此代彼,用簡單的名派稱謂來區分,是不準確的。

徐先生解放初至文革結束確實擱置了畫筆,但早在上世紀三十年代就已經是成名的畫家了,其書法筆法變化之豐富,亦為當代少有。啟功先生早年是為了題畫才發憤練習書法的,其畫名,特別是書名更是無法否定的。另外,更有人將傳統的書畫鑒定方法稱之為“眼學”鑒定,而將依靠科技手段檢測的方法稱為“科學”鑒定,并將二者對立起來。持如是觀的人,對書畫鑒定工作,必是持悲觀態度的,一是對鑒定工作缺乏深入的認識了解,二是誤將科技手段的檢測當作了科學鑒定。實際上就是將傳統的歷史文化研究當作了過時和落后的辦法。這些人對“科學”的概念,認識還是原始的、機械的。這也難怪。“科學”這個詞已經普及到近于口頭語的今天,對它產生的歷史,它的準確定義,人們卻并沒有清晰的認識。《辭源》沒有這一條,《辭海》不同版本解釋又各有不同。簡單的說,大多數人的“科學”概念,就是等同于完全正確,而藝術的東西不可能如化學實驗,水分子是H?O,即兩個氫原子、一個氧原子。但先哲們已經將世間事物的認識研究分為了兩大門類,自然科學和社會科學。書畫鑒定屬于藝術研究范疇,當歸為社會科學的一部分。“眼學”最初只是個別人隨便講的,并不能完整代表當代書畫研究和鑒定。而且可信的眼力,是長期鑒定經驗的總結,結論是正確的邏輯思維的推導和判斷,以及相關的非常廣泛的歷史文化和專業知識的聯系和運用。越是鑒定水平高的鑒定家,他的思想方法就越科學,這同地位、身份、名望的關系并不大。將現代對古書畫研究鑒定歸為“眼學”,并從而與所謂的“科學”鑒定對立起來的人,實際上是不了解鑒定工作的學術性、復雜性和科學性的,而他們認為的僅依靠科技手段檢測的所謂的科學鑒定,能完全解決問題幾乎是不可能的。如果運用科技手段的人思維不清晰、不科學,問題可能更糟!最好的辦法是人的研究鑒定和科技檢測的辦法相結合,隨著科技的發展,科技檢測手段對書畫鑒定的輔助作用肯會越來越大,但絕不會替代人的研究。這里要談的是啟功先生的書畫鑒定,但一些對鑒定工作的誤解、誤識是有必要做一些澄清的。因為談啟功先生書畫碑帖鑒定方面成就的人比記其為人及其道德文章、書法藝術者,相對要少一些,而這方面小子可以說受教益最大,所以在這里我就斗膽談一談這個問題,題目就叫“淺說作為鑒定家的啟功先生”吧。下面擬從這樣幾個角度說起:

一、 古書畫鑒定的通人,即書畫碑帖全能的鑒定家

古書畫鑒定家在國家經濟轉型之后,如雨后春筍般地涌現出很多,這之前是很少的,令古書畫專業工作者信服的就更少。而且這少數的專家中,還多有側重,有的長于鑒畫,有的偏于書法,有的有名頭大小之限;而治碑帖者,多不問書畫問題,而又有碑、帖之分,即長于校碑者,多不能斷帖之真偽,等等。只有啟功先生淹有眾長。

啟功先生是權威的書畫鑒定家是人所共知的,早在抗戰勝利后的上世紀四十年代中,他便被聘為故宮博物院的專門委員鑒定書畫。新中國成立后,先生更是國家倚重的幾位專家之一。當時看畫很多,如今天還有專家當作論題的梁楷《右軍書扇圖》,先生文中言及,早在文物局在團城收畫時,就已經斷其為“舊摹本”了。我這里只講一個先生鑒定繪畫的例子,以見其鑒定特色。《爽籟館欣賞》第二輯中,有一本吳歷畫冊,“畫法細密,相當精彩,本款是‘丙戌年冬至摹古八幀’,每頁都有清初人對題”。后有陳德大長跋,指出題跋年月有問題,其中王澍跋更是臨帖,后又經人挖改。但先生仍定其為偽:“其實這一冊的漏洞,并不在于對題的年月,況古代名畫拼配題跋的事很多,都無損于名畫的真確性。而這冊的問題實有以下六點。”先生列的六點分別是,一,畫法、用筆、布局、渲染,吳歷都有其特殊風格,此冊與之完全不同;并點明此冊是明末武丹的畫風。二,吳歷書學蘇軾而又有自己特點,與此冊題字筆法全不一樣。三,印章不符。四,款書墨色浮,同畫上墨色不同。五,末頁吳歷款題,原是惲壽平題畫語,見《歐香館集》。六,冊中仿李成一頁題云:“李營邱秋渡圖”,清代雍正四年為避孔子諱,丘字才改為邱;吳歷卒于康熙五十七年。并注明這是其“陳勵耘師考出”者。最后,先生點明這一冊是用武丹畫改造作偽的。讀者自能判別,能從上述六條鑒別書畫真偽的能有幾人呢!何況先生還熟悉并確知此圖改款的具體人即善作偽的祁崑祁井西呢?!

先生鑒定古書畫的實例之多,不用我多說,書法鑒定我也只舉一件先生立判真偽的例子。上世紀八十年代初,有一位故宮的專家要為文物局舉辦的書畫鑒定班講課,其所帶的講課用的參考品偽例中,有一件趙孟頫的二體千字文。啟功先生“碰巧”看見,說了一句:“故宮真闊呀,這樣的趙孟頫都當參考品了,這是真跡!”《趙孟頫二體千字文》故宮只有這一件,印在《故宮博物院文物珍品·書法元代卷》中。這是趙孟頫中年書法的代表性作品。

下面主要談談先生的碑帖鑒定。“碑帖”,在欣賞和研習書法的人眼里往往視為一類,因古代沒有影印復制技術,人們學書的范本又多取拓本,因此碑帖就有了一個綽號“黑老虎”。這一方面指的是黑地白字的捶拓本;另一方面也說明,它是集書法藝術、摹刻傳拓技術、綜合的文獻歷史知識于一身的一個專門的復雜學問,沒有專門的知識而去動它,是要被“咬”的。所以,碑帖方面真正的專家,要遠少于古書畫鑒定專家。

古今用心于碑帖考校的大略有三種人:一是金石學家,著眼于文字內容,意在歷史的補闕糾謬,重視的是文獻資料價值,基本上是重碑而輕帖。二是書法藝術家(包括創作者、研究者),他們則意在書法的高下、刻拓的精粗,字跡留存的多少和清晰程度。兩家都要看碑帖的完整程度,但前者要求的是內容的完整明白(主要是碑),后者要求的是字的筆畫清楚傳神,于是就有了考校碑帖之學的興起。而所謂的第三者,則是前人所說的帖賈即碑帖商人。他們也注意校碑考帖,而且可能較金石學家、書法家更斤斤計較,不僅缺字殘筆要記牢在心,即如石花泐痕亦要死記硬背。因碑帖商人意在于利,對碑帖鑒賞往往輕視甚至置而不論。但這些人中,確實也產生了不少專家,當然其不足是顯而易見的。其實,金石家和藝術家也各有偏頗。我有幸看到一位上世紀二十年代就出名的大學問家遺留下來的碑帖,其中有不少偽物,當時頗感奇怪。后見此老筆記,認為晉人書(帖)不如唐人書厚重,便同意友人說的晉人書法都是唐人的偽造,當在晉時,書法只有如魏碑云云。可知,這位歷史學家是不懂書法發展歷史的。其見解還停留在清代的阮元、包世臣、康有為、李文田等的認識水平上。啟功先生《論書絕句》及其注釋,對此等見解批得已經體無完膚。

相對于上述三種考校碑帖者,啟功先生則掩有眾長。不僅一般碑帖鑒定家死記硬背的所謂“考據”可隨口說出,相關的金石文獻、書畫著錄、校碑考帖書籍也都非常熟悉,而且經史子集,凡相關于中國古代文史方面的知識,亦驚人地豐富。其深諳古文字、音韻訓詁之學,又精研歷代書法,凡名家墨跡、碑帖摹刻之優劣、鑒藏流傳之經過,皆了然于胸。他兼數十年臨池的實踐經驗,特別是對書法字體結構的深入獨到研究,用于古書畫特別是碑帖鑒定,便有了一種觸類旁通、游刃有余、居高臨下的優勢。這方面的例證很多,僅舉幾例如下:

上世紀八十年代初,某地發現了一部宋代名帖“潭帖”,被推薦到文物出版社出版。剛拿來時,我有幸先睹其帖,但見筆畫僵死,是明顯的帖翻帖,而且還刻有宋徽宗、宋高宗題字畫押。從李卿云先生到啟功先生,都曾經給我講過法帖譜系、源流,潭帖刻于北宋仁宗的慶歷年間,怎能有徽宗、高宗的題、押呢!之前我已經因輕率直言被人告到領導那里說狂妄,所以這一次,也還是搬先生來說話吧!啟功先生一看,即指出其偽的證據:此帖卷九有唐代大詩人李白的《廬山歸去來帖》五言絕句,這是宋王安石書太一宮壁詩。帖名就是此詩的最后一句,謫仙能寫王荊公的詩么!而且先生接著便指出它的來源:錢梅溪《履園叢話》講的,作偽者買了翻版《絳帖》一部,將每卷兩張重刻不同年月,以新紙染色拓之,冒充宋刻,凡五種,其“五曰《絳帖》”,這一例子,足證先生的精鑒與博學。

還有一例,日本友人捐贈給故宮一部法帖,帖上有三個題簽:清王鐸題為《宋米芾帖》,無名者題為《宋名賢帖》,日本宇野雪村題為《宋拓寶晉齋帖》;帖后有清翁同龢兩跋,雖言及程蘭川《帖考》記有《松桂堂帖》事,但不能斷。啟功先生過目,即斷“此米友仁孫巨容刻其祖所藏《寶晉齋法書》,與夫溪堂手澤一冊,即所謂《松桂堂帖》者也。”因為先生不僅熟悉相關的文獻資料,而且,這之前就曾留意過《松桂堂帖》的相關問題,如查找《松桂堂帖》的帖目等。

前些年,晚清裴景福曾經收藏的所謂趙子固《落水蘭亭》現世,有也被視為專家的人到處喊要國家重金收購。北京師范大學出版社影印的清乾隆內府摹刻《落水蘭亭》,有啟功先生題跋四十余行,考辨《落水蘭亭》的問題,指出裴氏藏本是“偽中之偽,歧中之歧”。先生的題跋對《落水蘭亭》的種種問題,如不同本的鑒藏流傳,前人的考證得失等等,闡述得極為詳實明白,特別是關于《落水蘭亭》的真偽判斷,相對于那種以耳代目、道聽途說、不懂裝懂而且到處宣講要國家重金收購此物(上世紀九十年代初,此物在臺灣私人手中)的言論,尤其顯得準確和有實際意義。因為呼吁者亦負盛名,在這個問題上,先生的鑒定意見是起了國家收購文物資金的守護神作用的。先生這方面的論著很多,留心者自然了解,所以就不用我做過多的介紹了。

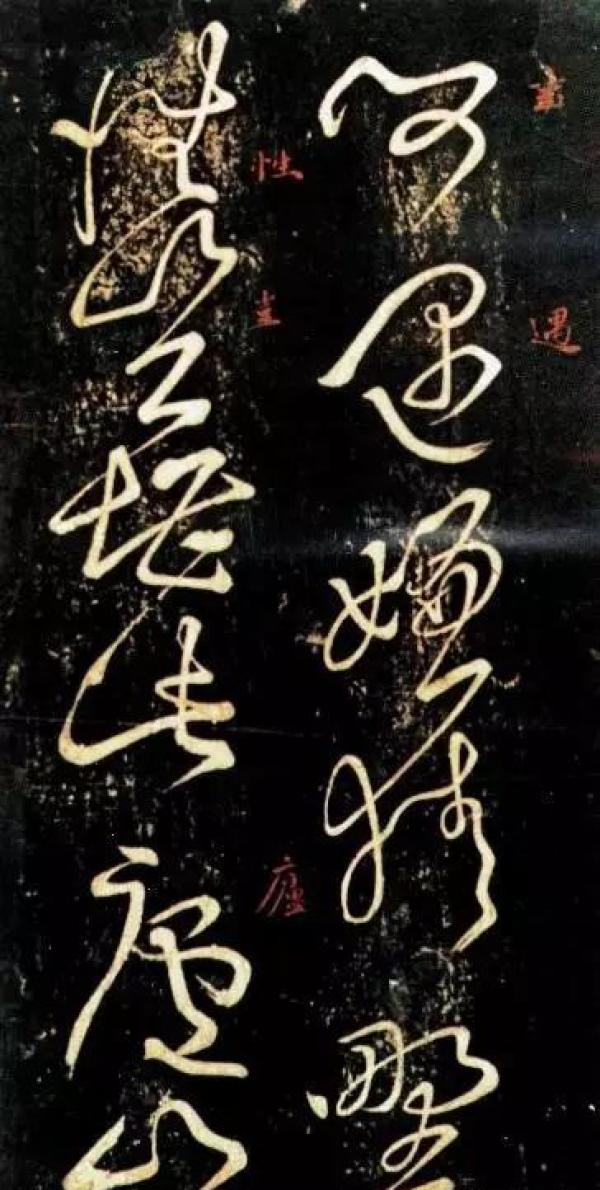

正是由于啟先生在書畫碑帖三個方面皆通,所以在解決一些相關的問題上就體現出了融會貫通、優勢互補的長處。以柳公權《蒙詔帖》墨跡為例,因其既有柳書一些特征,又寫得奔放自然,并間有燥筆,因此就有專家學者將之當作真跡。先生首先從文辭上發現問題,又比較出同《閣帖》中所刻柳書《圣慈》等帖體勢的不類,進而在宋刻《蘭亭續帖》中找出柳書原帖(即《年衰帖》,或連后兩行稱《紫絲靸鞋帖》。黃山谷贊其“筆勢往來如鐵絲糾纏,誠得古人用筆意”者),才得出“乃知今傳墨跡本是他人放筆臨寫者,且刪節文字,以致不辭。”從而斷其為刻本柳帖的節臨之物。

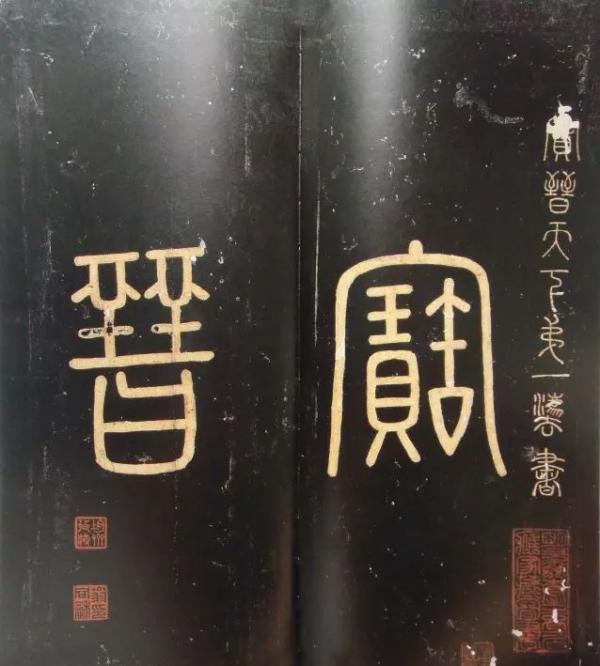

故宮藏有一個蘭亭摹本,為明陳鑒陳緝熙藏,后有米芾跋他得到的“蘇耆家第二本”的題跋真跡。王世貞至近現代人多認為蘭亭是陳緝熙作偽。只有啟功先生發現他其實是元朝人陸繼善的摹本之一(見《論書絕句》七十七)。先生之所以能得此確論,就是因為別人不如先生既注意法書又熟悉碑帖,特別是各種刻帖。陸氏凡摹五本,有陸本人跋者為清宮舊藏,早早南遷離開故宮,能知道的人已很少。先生不僅“昔曾見原本”,因研究碑帖,還知道它曾刻于《三希堂法帖》中,而被改造成米跋蘇氏第二本的這一本,曾刻于成親王的《詒晉齋帖》中。這樣,啟功先生的視野就比他人寬出了至少一兩倍,何況先生是有心的研究者呢!

而先生的《從<戲鴻堂帖>看董其昌對書法的鑒定》,從文章題目看,其立論的角度本身就已經是他人所難以企及的了。

二、作為書畫家的鑒定家

書畫家能鑒定,古今有之,但書畫臨習之廣博、考究之精深、參悟之透徹如啟功先生者,則是極少的。這里包括書畫家技藝的優劣長短,師承的淵源來自,藝術風格特征,對當時后世的影響及古今人的評價得失等等。這是因為大多數人學習書畫多由個人興趣愛好決定,很少有人在臨學前人和個人創作中,注意到歷代作品的優劣真偽,更少注意到其在書法史、繪畫史上的歷史地位。而啟功先生則不然,我們從他中青年時所作的書畫跋語、臨寫題識,就可以清楚地看到他是藝術與學問并重的。北京師范大學出版了一套《堅凈居叢帖》,凡臨寫、鑒賞、珍藏三輯,可見先生對前賢名跡的臨習至老堅持不懈,數量眾多。特別是鑒賞卷,加上文物出版社出版的先生的題跋書畫碑帖選,更可以看到先生對書畫資料收集之廣泛,研究之深入和評判鑒別之精確獨到。以臨帖為例,先生凡臨寫名帖法書,必有題識評論,從書法的優劣,傳本的來歷,名實的真偽,摹、臨、刻拓的種種問題,皆有鑒別。下面舉例說明:

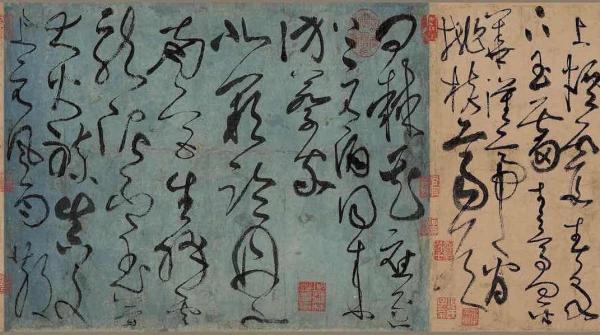

《臨竹山堂聯句》識云:“一九八九年臨墨跡一通,其中殘筆以意補足之。”后面針對有人因此書稱謂“魯郡公”少了“開國”二字,便加以懷疑,先生特舉宋拓《忠義帖》所刻《劉太沖敘》、《送辛子序》皆署魯郡公,指出詩文、筆札與碑版不同。唐書所載,人們口語稱魯公,脫了“郡”“開國”三字,難道史官所記皆是偽托嗎?但先生特別指出,他這么說并不就是定此帖為真,而是說“辨其真偽,當別有據”,而不在個別字句之有無。這是在臨帖之時,已關注到人們真偽的評論,舉例辯駁。而從先生《顏書<竹山堂聯句>》文中,可知先生所針對的是岑仲勉《貞石證史》所論。岑氏據《秋碧堂帖》所刻此帖,具銜無“開國”二字便定此帖為偽。先生引歐陽修《集古錄跋尾》《大唐中興頌》條,“書字尤怪偉,而文辭古雅,世多摸以黃絹為圖幛”,指出《竹山堂聯句》亦是北宋人“以黃絹摹作屏障之物”,其遺字脫文,剪裝為冊,也就不言自明了。而在《啟功臨帖冊》節臨顏書《祭侄稿》時指出:“魯公真跡今傳世者,惟此稿與《劉中使帖》耳。”這樣,《竹山堂聯句》的真偽不就不言自明了嗎?可以說僅此一帖,便反映了先生集臨習書法、學術研究、鑒定真偽的各個方面。臨《黃庭內景經》,大草書。先生識曰:“右上清黃庭內景經,見《云笈七籖》卷十一,世傳偽刻王右軍書,并偽作柳誠懸跋,實黃山谷書也。余得重翻本,點畫更多訛缺,因校以道書,漫臨一過……”先生臨帖取其精華,融會貫通,完全自運而成為新的藝術再創作。此帖臨的是偽刻再翻本,標為王書柳跋,實為黃庭堅書,先生一一點破,不僅是書法的臨寫創作,而且尋根導源點出偽訛,判明出處,同樣是研習、辨偽、鑒真并舉。臨《蘭亭續帖》工夫更在考校碑帖。凡原帖之涂改、刻石之泐損(漫)、標題之缺失、字畫之異體錯訛、帖文之出處、風格之歸屬、同他帖他刻(汝帖)之異同、摹刻之好壞等,皆隨臨逐注。崔浩、沈法會條下注:“以下皆此類字體,其文似節《吊比干碑》,待查。以下另一帖字略小于前,當是沈法會。”樊遜、溫子升條下:“以下字大寸余,乃節齊乾明孔廟碑字。”褚遂良條注:“字方板,似木刻書,無筆意。”徐氏告身后記:“此系錄告身之字,較前記稍流動,極似蘇東坡,可知宋人謂蘇似徐,即指此類。”這段話,實際涉及書法史一大公案。凡言東坡書皆云曾學徐浩,此緣于黃山谷之說:“東坡少時規模徐會稽。”蘇過則言其父:“少時喜二王書,晚乃喜顏平原。故時有二家風氣,俗子不知,妄謂學徐浩,陋矣。”東坡最得意的門生和自己的兒子論東坡書都如此意見相左,可見書法師承風格的評論,何等不易。上世紀八十年代中,我為十四卷本美術史寫宋代書法,嘗與先生論及此事。先生說,東坡學徐浩,從《蘭亭續帖》(非印行本中有者)徐氏行書詩文看,確有其事。不是學《不空和尚碑》那類的字。東坡少年學什么,其次子不見得知道。就是知道,因其名不如二王、顏魯公,也不愿意提了。比如某老先生(已故當代最著名的書法家),人知其書學二王,學圣教,不知其字下半緊收,是學蔡京、蔡卞造成的。老先生帖架上很長時間擺著老故宮影印的《唐玄宗鹡鸰頌》,后有蔡京、蔡卞長跋。二蔡單帖都很短,這跋是二蔡字最多的。老先生時常臨寫,有俗,包括熟客到書房,便將集王圣教序蓋在上面,讓人感到臨學的是書圣。吳玉如先生、李卿云先生亦知此事。蓋通人學書和學人是兩回事,世俗則不這么看。所以,這位老先生圣教序是時刻放在旁邊的。

啟功先生遍臨名帖,對新出土墨跡亦不放過,同樣是臨習與研判并重。如臨樓蘭殘紙字即云:“樓蘭出土晉人真跡,絕似十七帖。”贊嘆其藝術之高,曰:“米老見之,又當據舷而呼矣。”甚至說:“索幼安不過如此。”這是贊其書藝。臨《奉橘帖》云:“右軍此帖,今傳唐摹本,勝宋拓石刻多矣。”這是求其筆法清晰。臨《鴨頭丸帖》云:“此帖每三字為一段,殆為矮紙上書,共五行,摹成兩長行耳。此帖成三行,其式更失。”這是考校原帖、刻本、臨本對行款形式的改變。臨《異趣帖》云:“草書佛家語,遂題為梁武帝,所謂牛必載嵩也。”這是批評對無款書畫的隨意定名。先生在談及此帖后歸完顏景賢時,對“異趣”有進一步解釋:“梁武帝《異趣帖》中有‘永墮異趣之語’,因而得名,其語乃沉淪惡道之義。景氏得帖,遂以名其齋,亦見其不學也。(景氏指完顏景賢,即景樸孫)”這是在解釋帖文的內容含義。

總之,從書法家研習觀摩的角度看先生臨習評判碑帖,亦可見是書法研習同鑒賞、鑒定、考證緊密結合的,絕不同于一般臨習創作書法者,只用意在書法,而并不注意文句內容等。先生則書體、文章、史實、典故、用語、修辭乃至音韻都注意到了,草書多旁注楷字,詩文則校訂版本,典故則注明出處;凡臨習之碑帖必考辨其傳本來歷及傳刻的種類優劣,都涉及到了真偽的具體問題。而先生《論書絕句》有:“學書別有觀碑法,透過刀鋒看筆鋒。”雖言學書,實則論及書法史上的大真偽問題,這就是王羲之書是六朝新體還是舊體的問題,六朝碑志同書家墨跡的問題,是他寫著名的《蘭亭考》的直接原因。

同樣,先生臨畫亦同研究鑒定有直接關系。先生嘗賜我他早年臨王蒙《林泉清集圖》的復制品一軸。他告訴我:“臨的時候就發現,其實這也是一件臨仿本。因為原件在張學良手中,看不到,臨此,不過是望梅止渴。臺北故宮博物院有三件黃鶴山樵的《花溪漁隱圖》,有人問我是三件都真呢還是都假,我說王蒙真跡看多了,就可以認識。如果臨一臨,體會一下筆性區別就更容易判別真偽。”先生對很多古代書畫家的作品早年都曾認真臨學,從題識可知,都與研究鑒定有關。今舉董其昌為例。

先生早年曾跋董其昌臨蔡書黃米四家字冊,因為其中一冊不見款署,人或疑之。先生曰:“古法書不盡帶名,觀唐竇氏《述書賦》可知,此冊殆當時一帙中之一冊,其款在米冊中。然真跡固不待款也。”之所以有這種把握,是先生早年對董氏書畫都下過很深的臨學研究工夫。《論書絕句》云:“先摹趙董后歐陽”,可證其很早研習董其昌書,所以于董知之最深。其跋董其昌行書《小赤壁冊》可為明證:“香光書不以結構爭緊嚴,不以點畫爭富麗,博綜古法,以就我腕……或有病其滑易者,蓋應酬既多,潦草誠或不免。然善觀者,必觀其率意處,方見其不為法縛之妙也。”其跋董思翁小楷《常清經》亦云:“思翁自負在小楷,晚年之作尤證妙諦,觀其擺脫前人蹊徑,實能自立門庭,覺趙吳興書《蓮華經》,尤不免僅守格轍,無論祝希哲、王雅宜輩之困于棗石面目矣。書法貴入古,尤貴脫化……思翁自在‘靈飛’、‘西升’及‘女史箴’、‘玉潤帖’中得之,故摸擬諸家,無不形遺神合。”其評董畫云:“生拙取韻,有平天真之趣。”這是認真臨學,反復研究,摸清其師承來自,掌握其優劣得失才能得出的真知灼見,而不僅僅是佩服贊美。先生發表很多文章,批評甚至揭露董其昌的理論及鑒定方面的種種謬誤,句句中的,入木三分,令人如醍醐灌頂、茅塞頓開。其對董氏書畫認識之深、理解之透,從眾多對董氏書畫跋和先生鑒定董氏書畫的實例中可知并世無二人,所以在鑒定董氏書畫的真偽方面,其精準也可以說是并世無第二人。這一方面是先生對董氏書畫研習日久的功力,另一方面,則是先生實事求是的不盲目崇拜迷信的態度。這在下文還將有討論。

鑒定古代書畫大家之中,趙孟頫、文征明、董其昌問題最多,先生都有精深的研究,有獨到的見解。對趙孟頫書畫鑒定,先生從藝術的角度臨習研究,也是積學功深。下面的事關系到本人,但同先生的鑒定有直接關聯。有文章記,1985年全國書畫鑒定小組上海看畫時,我因說一件趙孟頫畫是偽作,引得時為鑒定小組組長的謝稚柳先生大怒。原因是“參加鑒定的專家對上海博物館所藏明清畫多持否定意見……謝先生一肚皮的氣無法發作。王連起恰好撞在槍口上。”這件作品是趙孟頫《百尺梧桐圖》,因為我研究趙孟頫,所以事先我對此圖的看法向先生談過,得到先生的充分肯定。當看到這件作品時,有先生問:“王連起,你研究趙孟頫,你看怎么樣?”我脫口說出:“款印是后加的,題跋的人沒一人言及趙孟頫。”傅熹年先生有文章詳考此圖,精準確定,此畫真偽,已是鐵案。其實,我真正惹謝老發怒是因為明代唐寅的《牡丹仕女圖》。當時我私下告訴徐先生,我認為這張畫有些新,可能不對。不想徐先生即刻與謝老討論,才惹得謝老發怒。當時啟功先生不在場,他第二天看過此畫,明確指出,此畫不但假,而且它是祁崑祁井西造的。當年祁氏曾很得意的親口告訴先生,他一共造了四張,還特意注意將人物、體態、畫法、題字都有所區別。1999年先生訪美時,在美國指認出另外一件。啟功先生對這件唐寅畫的鑒定,當歸為藝術、技術、還是學術呢?上述例中先生的鑒定,又有那一件離開了“藝術鑒定”呢?

順便指出,徐、啟、謝三位老人家都是曠世少有的鑒定大家,也都是性情中人,他們盡管看畫中有時意見相左,但都是鑒定見解的異同,而對于晚輩,都是有大人之量的。1993年在無錫的“倪云林學術研討會上,謝老主動找到我說:“你研究趙孟頫,上海的趙書、趙畫你沒看全就跟著徐邦達離開鑒定組了。你從這里去上海,要看什么都給你看。”會議結束后,我到上海,果然看到了上博藏的全部趙孟頫書畫。我十分感謝謝老的關照支持,但我也知道,這是啟先生的“佛面”起了決定性的作用。

信筆寫來,不覺說了這么多。還有一點,也同啟功先生是書法家有直接關系。就是古人的草書帖,一些已是專家的人認起來都很困難,很多時候,都是很謙恭地向先生請教。

趕緊帶住,歸納想法,就是啟功先生鑒定,同他作為書畫家的“藝術”是有直接重要的關系的,只不過于此之外,還有其他本事應用其中罷了。

三、大學問家的鑒定家

中國書畫的一個重要特點,就是除書畫本身的藝術風格特點、水平高下之外,還牽扯著各種歷史文化的眾多問題。繪畫中的人物畫、特定題材的山水畫,就有不少歷史文學的內容,而書法中書札涉及的史實典故、詩文作者的歸屬、文章句讀等等,都涉及多方面的知識學問。這是讓鑒定家經常遇到的有時是非常困難的問題。在這方面,先生以其對經學、史學、古典文學、宗教釋典等積學功深的研究,對歷代典章制度、民俗禮儀乃至戲曲小說的深刻了解,特別是對與書法緊密相關的古文字學,包括小學音韻和訓詁,有著極深厚的學問功底,使得先生在古書畫鑒定的本身已具備的燃犀法眼之外,還有這么多偏師可倚,奇兵可用。因此,凡書畫鑒定的疑難問題,在先生面前都可以游刃有余地得到解決。

對這一點,人們普遍認同。在將先生的鑒定歸為“學術鑒定”的文章中,對此也有很詳實的評論。上文只是指出,先生鑒定同樣靠藝術感悟,同樣對著錄文獻、金石著作及書畫材質都很重視而且熟悉,但這些也不是什么“技術”。下面,我只舉幾個例子以做說明。

我在談書畫家的鑒定家時,曾言及很多人對一些法帖草書不認識。同樣,很多人對一些法書、碑帖之文不能句讀,這還談什么認識和鑒定呢?至于帖書古文的用典出處、修辭得失,不通古文、不懂訓詁的人,要強作解人,則只是妄贊其莫名其妙而已,反而誤讀者求知之意而損自己賞鑒之名。以傳世《曹娥碑》為例。有名鑒定家介紹云:“《曹娥碑》是東漢元嘉元年(公元151年)上虞長度尚為孝女曹娥建立的。碑文典重,詞無虛設,為當時的大文學家蔡邕所稱賞,譽為‘絕妙好辭’。”啟功先生有《“絕妙好辭”辨》一文,詳加評論。現簡介如下:據最早文獻東晉《會稽典錄》記,曹娥救父投江,是上虞長命其弟子邯鄲子禮為之作碑的。到了唐章懷太子李賢注《后漢書》,這個弟子就變成了邯鄲淳,并給邯鄲淳起了個字叫子禮。其后蔡邕就題了八字贊語:“黃絹幼婦,外孫齏臼”。蔡邕題在碑上還是碑文草稿不得而知。《世說新語》記這八字在碑上,猜謎的人是曹操和楊修。這個故事經《三國演義》更廣泛流傳。但最大的矛盾是曹操根本沒有去過會稽,怎么解釋呢?在注《世說》的劉峻那里,楊修又變成禰衡,指點曹操的浣紗婦人是曹娥的靈魂。啟功先生戲曰:“少女曹娥的靈魂也長大成婦人了!”以上講的是此碑出處經過。下面講墨跡文章內容,因為小楷碑漢代沒見過,所以這里變成了“度尚設祭誄之”。誄詞的亂作比附,先生援《詩經》之例,不“責備本文作者”了。后面詳細剖解誄文用典修辭之荒謬。如“哀姜哭市”、“杞崩城隅”的哭夫殉夫與救父殉死毫無關系;“刻面引鏡”是節婦毀容,與殉父投江更不相干;“坐臺待水”是楚昭王夫人不見符寧待水淹而死的故事,同曹娥事只搭得上一個“水”字;“抱柱而燒”是兩個典故,“而燒”指魯宣公女伯姬事,是節婦被火燒而死,同曹娥事關者僅一“死”字,而致死之因卻有水火之異!“抱柱”語出莊子,是說男人尾生守信殉情,則無論如何同曹娥事也拉扯不到一起了。何況把兩個典故捏在一起,更是不倫不類。至于“剺耳用刀”、“丘墓起墳”等則全是廢話。后面還有讖語,以見事出有靈,還是從《隋唐嘉話》里抄的別人的故事,并把蔡邕題字不是觀碑,而改成“手摸”。這種用典不切,胡亂堆積稱之為“碑文重典”,不令人感到滑稽嗎?而“絕妙好辭”用隱語說出,正好理解為這種不倫不類、廢話連篇之文的羞于明說。“詞無虛設”幾乎就是諷刺的反話了。作上述贊美《曹娥碑》者,讀讀啟功先生此文,不知作何感想!

看看先生的《叢稿》,可知先生以學問助鑒定解決的實例之多。小到文征明原名“壁”而非“璧”的出處原因,大到《古詩四帖》非張旭的辨證。即便是上述《曹娥碑》文辭內容,亦關乎訓詁說文。這確實不是只靠經驗甚至藝術鑒定能解決的。明代吳門大書畫家文徵明,原名壁,字徵明,四十二、三歲改以字行,更字征仲。壁從土不從玉。但絕大多數作偽文氏早年書畫者,皆寫作玉字的璧。先生從清人葉廷琯《歐陂漁話》中考出文氏兄弟取名同星宿有關,兄名奎,弟名室,皆從土。從此,給鑒定文徵明早年書畫提供了一個可靠的依據。今傳世有所謂張旭的大草書《古詩四帖》,用五色紙寫南朝庾信二首詩和謝靈運的二首贊,其中的謝靈運、王子晉贊,王字刮去一橫改成了草寫的書字,就變成謝靈運書子晉贊了。但當時的作偽者不知前二詩是庾信詩,庾信要晚于謝,因此豐道生等又猜測為賀知章書,到董其昌開始斷為唐代大書法家張旭。啟功先生根據庾信詩“北闕臨玄水,南宮生絳云”中“玄”字改為“丹”。斷其為宋真宗大中祥符五年十月七日后人之所書,這主要靠的是學問。這方面,先生是獨具優勢的。

1984年鑒定組在故宮看畫,上級領導派人送來一件清康熙皇帝的書法大軸,說是海外愛國人士藏品要捐贈國家。六位專家說真偽的正好三比三。認為是真跡的先生要斷為偽的先生拿出證據,啟功先生指著帖文中的一個“邱”字,說,這就是證據。看著對方茫然的神情,先生說:“雍正四年,為表示對孔圣人的尊敬,要避孔子名諱,凡丘,都要加‘阝’。文章中的山丘的‘丘’,變成‘邱’,已經逝世的康熙怎能遵此規定呢?”“哦,是這么回事!”老先生們意見由此得到統一。其他如傳世的孫過庭《景福殿賦》、黃庭堅的《行書千字文》等,亦都是先生發現文字中的“硬傷”才確定其為偽品的。

《中國古代書畫圖目》第八冊(時間是1987年秋冬,其編后記注明啟功、徐邦達先生沒有參加此期鑒定,卻沒有交代傅熹年先生因赴美訪問而缺席),記河南省博物館有“清鄭燮《草書七律詩》”一軸。這本是唐李賀的名作《金銅仙人辭漢歌》。鄭板橋既沒注明詩題,后面又少寫了后四句,成了七言八句。但律詩雖七言八句卻是要講平仄對仗的,韻也要押平聲,而且不轉韻。怎么可能是鄭燮的七律詩呢?倘若啟功先生等三位先生在場,是斷不會被板橋道人這樣忽悠的!這方面,先生極其精通的詩文聲律方面的知識就會顯出它的重要性了。

四、作為教育家的鑒定家

這個提法,人們或以為奇怪,教育家與鑒定家有什么直接的關聯嗎?有的。教育家固然不必解決古書畫真偽的具體問題,但具備教育家身份的鑒定家對鑒定事業會有更廣泛、更深遠的影響作用,這就是鑒定后備人才培養的問題。因為博物館的專家,其工作性質是解決自己擔負的工作任務和科研課題,配備助手也主要是幫助工作,縱使有舊行業的師徒之份,亦是邊干邊學。即使是父子,除極特殊者外,亦不會有一個按階段,循序漸進、有計劃、有目標的培養計劃。一些經舊社會學徒出身的老先生,對后學請教者常顧左右而言他,是不輕易教人“真招”的。這在博物館中很多人深有體會。最好的博物館專家,能做到有問必答毫不保守就非常不錯了。這不是個人問題,是舊社會的影響和社會分工造成的結果。

而啟功先生則不然,他的教師身份,關心后進的情懷,要為國家培養更多人才的愿望,使他對后學有著傳道、授業、解惑的使命感和責任感。學生從某種意義上講,就是他的產品,自然也就關乎到其質量。恩師徐邦達先生曾告訴我,他剛到北京不久,元白先生邀他到北大講課。可能考慮到口音問題,怕學生聽不清,元白先生便親自為他寫板書。每言及此,徐先生都露出由衷的感激與敬佩。凡文物系統為培養鑒定人才舉辦的講習班,啟功先生是有求必到。這種講課始于上世紀五十年代初,最晚直到上世紀末。

1995年十二月十三日,啟功先生鄭重向故宮博物院致函一封。信的第一行就是:“敬為國家文物機關收藏文物書畫去偽存真而呼吁!”先生指出:“現在社會上古今文物流通出現一種很不正常的現象:在價格上日見其高,在質量上偽品充斥。收購者稍有不慎,即墮入做偽者的陷阱……我們自開國以來參加文物鑒定工作,即隨時呼吁培養后一代專門人才。雖有不少人有所成就,但從全國講,并不敷用。”信中,先生在希望老專家繼續發揮作用外,還提出培養中青年專家的問題,并提出了具體的可行方案:“倘若常開小型講座,老專家隨時就某幾件作品隨時講解,老中青共同發言、辯論,不拘開會形式,方便而容易辦到。想老專家們不會不積極指導的……”

正是這種以為國家培養鑒定人才為己任的責任感,使得先生對所有用心此道者皆盡心講授,不論親疏,有教無類,從不計較回報、名利、得失。今舉一例。書畫鑒定小組成立以前,故宮一位中年同仁發現庫房一件明初善寫章草的長洲大書法家某某的書畫合璧卷,已經定為偽品,但他認為是真跡。當時故宮每周有一次書畫審查,本院專家外,還清了張安治和啟功先生。張先生這時已不參加了。這位同仁拿出這件作品給專家看,并表明了自己想翻案的想法。啟功先生看后,詳細講解其書畫盡偽。并講明此作者畫的小竹卷真跡只有一卷,原張蔥玉舊藏,今流落到了美國,與此區別明顯,徐先生年輕時同張把玩多年,書法是明代松江錢姓兄弟之一作的。這位同仁虛心接受先生的意見后,又經研究,發現了另一件在國外的同樣的作品,寫出一篇研究文章發表在故宮院刊上。事情過了幾年,先生對我說:“有人告訴我,某人寫的關于某某的文章,內容是我糾正他以偽為真的話,現在變成他的研究了。我回答,我干的是教師爺,傳道、授業、解惑是我的本分職責。我講了,人家聽了就行了,我已經起到了應起的作用。人家不但聽了,還找出兩個假的來,有研究考證,寫出那么長的文章,已經比我講的內容多了。不但自己解了惑,而且已經在傳道了。提不提我有什么關系!”這是何等的襟懷!這才是先生的榜樣,后生的楷模!

自1979年初,我持徐邦達先生推薦我向先生請教碑帖研究鑒定的引薦信拜識先生以來,二十多年間,我受到先生悉心的指教、持續的關愛和有力的呵護。我只講兩個例子。

1984年,我在先生的指導下撰寫《趙孟頫臨跋蘭亭考》,先生告訴我,全國書畫鑒定小組成員之一的某先生藏有一卷宋拓定武蘭亭,有趙孟頫跋,講“右軍書是魏晉新體,蘭亭者新體之祖也”,字寫的非常好,后還附有一張《蕭翼賺蘭亭圖》,帖和畫都是先生為之鑒定的。我聽了太高興了,因為我正要寫王羲之書是魏晉變革后的新體問題,而且我從胡世安的書中查出了此跋的原文。于是迫不及待的找這位先生請求趙跋的圖片,沒想到這位先生回答,沒有照片,也不能為你專門拍照啊!啟先生拉我一旁說:“看你著急的,等這期鑒定結束,他回到家,我給他寫信要!”果然,后來先生就給我要到了照片。新一期全國書畫鑒定開始,先生拉我去謝這位先生。這位先生說:“我沒給你照片,是元白先生給我寫信,說寫文章用,我給他的!”先生趕緊向此公道歉,“某先生,對不起,你看我這教書匠,行文也有語法問題,給您的信說寫文章要用,沒有主語,是他寫文章要用!”其他先生無不大笑,一位老先生就說,“又是一個蕭翼賺蘭亭!”時間已過去三十年,此情此景,依然如在目前!后我多次詢問此老,他都信誓旦旦地告訴我,這件文物他已經捐給東北博物館了。2008年,余輝先生陪同我專門赴沈陽想閱看此卷。博物館方面明確告訴,根本沒有此事!(最近知道2014年趙孟頫的跋是單獨拍賣的。蘭亭帖呢?蘭亭圖呢?當我知道這卷文物已經被拆離后,我感到非常悲哀和痛心,我原以為,只有在舊社會,只有那些意在漁利而不講誠信的商賈者流才會干出這種拆離毀壞文物的事來。看到這件趙孟頫的定武蘭亭跋,又想起啟功先生對我的提攜幫助,此事怎能不讓我感慨系之!2015年秋補記。)

1985年秋,因傳有人說不讓我到上海博物館看畫,先生拍案而起,告訴當時的局領導:王連起不僅是徐邦達的學生,還是我啟功的學生!不讓王連起看畫,就是不讓我啟功看畫!小子何德何能,能讓先生如此呵護和仗義執言!看看此事先生給摯友的信中談及鑒定組問題的內容,或有助于理解先生此時的情緒(見《啟功全集》卷十,189—192頁)。隨后,先生便提出了帶我和王靖憲先生全國閱看碑帖,對先生提出的“我向貴院借王連起,誰管我啟功飯吃,就管他飯吃”的要求,令人驚訝的是當時我的主管領導不僅拒絕,而且還不同先生商量,就擅自將我換作了他人。先生當時異常憤怒,感慨說:“我向來以不在編的故宮人自居,不想竟這么沒有面子!”但沒多久,此人聽到單位領導班子將調整,要從外地調院長人選,居然跑到先生家里要先生幫他活動!先生告訴他:故宮博物院的院長是黨的高級干部,由黨的更高級的領導考慮。您這不是讓我犯政治錯誤嗎!您找錯地方找錯人了!沒想到此公當時居然跟先生套起近乎說,我們這么多年交情,您一定要幫忙!逼得先生只好說:我向您借王連起看碑帖的事,我們有交情嗎?這是小事。您在我這浪費時間,別耽誤了您的大事!說完先生就將之“請”出門去!先生每言及此,神情都還很激動:“春秋大義,是他自己逼我們也施行了一回!”這次先生鑒定碑帖的活動當然也就此取消。但先生從沒有打消過帶我閱看碑帖的念頭。1998年秋,先生在日本舉辦“啟功書法求教展”,再一次要帶我和王靖憲、蘇士澍等人去日本,閱看三井家藏的善本碑帖。時值該國經濟不景氣,先生用“夫子不假蓋于子夏”的思路,以展品換我等路費的方法,終于帶我們閱看了三井家的絕大多數碑帖藏品,并且是邊看邊作講解,使我獲益良多。

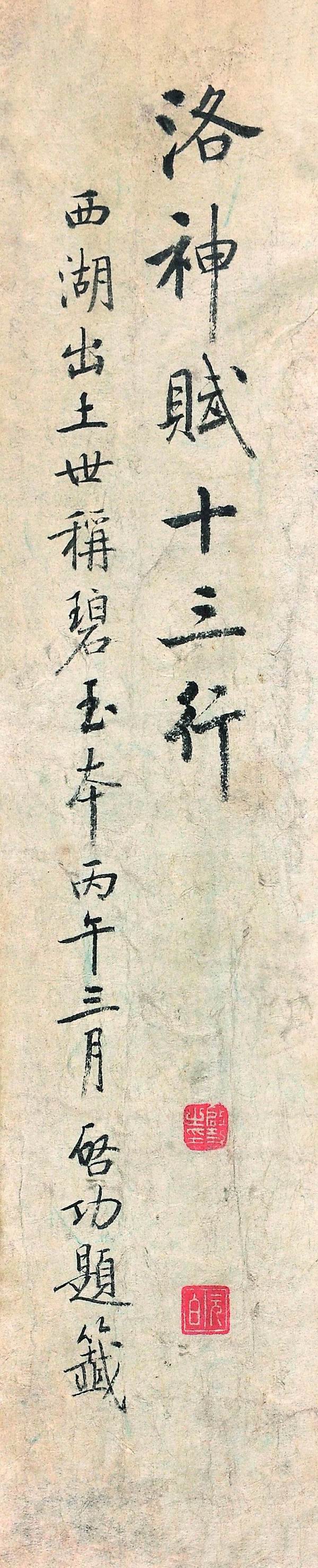

有些事看似對我個人的支持,但實際上確是先生對國家鑒定事業的關心和重視。2000年,我訪美工作時,在普林斯頓大學偽品中發現了趙孟頫真跡行書《洛神賦》,普大約我在大都會訪問工作結束后到普大訪問。我征得院領導同意后,卻有人以“王連起拿著工資掙美金,群眾有意見”為由給否了。當時引起先生的極大義憤:共產黨領導的社會主義的故宮培養的專家,能在美國的大博物館、名牌大學給解決鑒定問題,有所發現,這不是好事嗎?哪位群眾有意見,明兒我去給他做做思想工作去!此事在張文彬局長親自干預下得到解決。但卻引起先生的無限感慨:倘若在這些事上少用點心思,而多用在做學問上該多好!

自從先生了解我曾利用文革學校停課自修文史后,便針對我提出了一個要求:把書畫碑帖鑒定工作當作學問來做。今舉一例以見先生之用心良苦。上世紀八十年代末,我發現故宮藏文徵明《臨趙孟頫蘭竹石圖》與所臨拓本裝為一卷,從拓本文句“善夫以公事進京以此紙求畫”云云可知,就是《吳郡金石志》所記之本。告知先生。不想先生說,跟顧信顧善夫有關,還有什么文字記載呀?我才想起王世貞四部稿《趙子昂帖》條,記昆山出土顧信刻趙帖,其中有刻畫蘭竹圖事,便問先生,是否就是您告訴我的《樂善堂帖》。先生高興地說,我讓現在北圖工作的輔仁的老學生薛英幫你聯系去看。當我看過之后“匯報”時,說到帖上有張伯英先生數段題跋,卻沒有考出同裝的“名賢法帖”是什么帖,從范大澈到今人寫文章,都沒有考出顧信生卒。先生問,你考出來了?此時因有重要客人,談話被打斷。再見先生時,正值先生因病住院,先生迫不及待又問此事。我拿出周密《癸辛雜識》給先生,說,您養病給您帶本書,沒事解解悶兒吧!先生拿過書大笑,這本書一來,我的病就好了一半了!先生馬上翻出記載賈似道門客廖瑩中為其刻《小世彩堂帖》的《賈廖碑帖》條,問你怎么查到的?我說:是您說很多人寫文章現查書,你要求我寫文章心中要有書的啊!先生聽了哈哈大笑。先生多次要我不僅要讀正史、文集,還要讀野史、筆記、雜記。1996年北圖影印《樂善堂帖》,先生第一時間買來送我,說是對我考出此帖的獎勵。

從第一次相見,先生就幫助我規劃我的研究方向,到病重期間,還為我撰寫的《游相蘭亭》查找相關資料。先生凡到國外或香港等地,遇有與我研究相關的書籍,必購得送我。從《叢帖目》到《中國繪畫總合圖錄》,無論其價格貴賤。上文言及的《樂善堂帖》,當時編號出售定價3000元,是其時我工資的近十倍。2002年的一天,先生叫我去他家,指著一套日本二玄社出版的《書跡名品叢刊》二十八大冊告訴我:“有一個人研究法書碑帖,肯定需要這套書。我托人買了送給他。你猜他叫什么?”我說:“不知道。這得花不少錢!”先生大笑:“告訴你,這個家伙他叫王連起!你找個車拉走。”那慈祥的笑容,那得意的神態如今仍在眼前,戒我懶惰,催我用功!

我在工作、研究的每一個階段,都得到先生的關心指導,當然這也是先生對從事古書畫研究鑒定后輩的關心和期望。二十多年,先生對我的教誨、幫助、保護和提攜,使我終生難忘。先生誕辰百年,我的思緒萬千,拉拉雜雜寫了上面的話,但還是感到言之不盡。比如,我還有一個小標題沒寫,就是“藝術史家的鑒定家”。從先生早年“晉人草書研究的講演”,到《古代字體論稿》,從《<急就章>傳本考》《蘭亭考》到《論書絕句百首》,從《戾家考》《董其昌書畫代筆人考》到《石濤上人年譜商榷》《山水畫南北宗考》等等,等等。先生絕不僅僅是書法和繪畫的鑒定,而是為書法史、文字史、繪畫史、藝術史在做堅實的基礎工作。這更深的內涵,更廣的視野,即以《論書絕句百首》及其注釋而言,那其實就是一部簡明的《中國書法史研究綱要》。要說的話還很多,就寫到此吧。

————————

延伸閱讀:《啟功先生舊藏金石碑帖》前言

啟功先生之名,可謂婦孺皆知。其在各個方面成就,早有定論,稱之為“完人”。先生所藏金石碑帖拓本,有如一部詳盡的中國書法史,有著極其重要的價值。

金石碑帖的收藏者,大體可以分為三類:一為藏者,其或有慧眼鑒真去偽,或通過高人點撥,憑借財力雄厚,收得稀見珍品,多夸揚珍異,炫詡收藏;二為書者,其所得碑帖拓本,僅作臨池之工具;三為學者,得之碑帖,一能考證史實,二能學書臨池,三能通曉校碑字訣,可謂集大成者。自民國以來,金石學領域真正稱之為學者之人,鳳毛麟角,先生當在其列,與先賢并駕齊驅。

啟功先生對于碑帖的取舍,不同于一般碑帖收藏者,不單以校碑字訣為要務,不斤斤計較一筆一畫之多寡。先生中青年即在大學任教,收入雖不富足,然亦高于常人,又能掛筆單,依先生之慧眼,本能收得藏家所言之善本,然先生不以所謂投資為要務。先生以為,碑帖首先要傳拓精良,能較為清晰地看出筆畫波折變化,從刻石中感受書寫味道,再與同時代墨跡相印證。先生所藏,于碑刻、法帖皆有涉及,非時人所誤言先生“輕碑重帖”。先生喜收集漢魏新出土、新發現之墓志碑刻,認為未經多次傳拓,能較為真實地反映本來面貌。對于唐碑先生較為重視,反對“卑唐”之說,特別是一些不太知名的唐碑,或內容佳,或書寫妙,都購歸加以研究。

今將啟功先生的碑帖收藏分為三類,擇選較佳者數種,略加版本說明。先生關于碑帖之見解,皆在圖版按語中注釋,互為補充。

一?極為稀見之本,傳拓年代早且精良,公藏亦無出其右

《明真賞齋帖(火前本)》,此冊與日本孔固亭影珂羅版本同,皆為上虞羅氏舊藏。火前本傳世者有故宮博物院本、上海圖書館本等,論傳拓,此冊稱甲。

《魏張猛龍碑并額并陰》,先生一生得力于此,題跋時另紙精楷謄寫,裝于冊尾。此碑傳世明拓本,所謂“蓋魏”二字之間不連者,皆為濃墨,掩其筆畫,難見波折變化。今原碑“蓋魏”之間,石花漸凸,知此碑幾經剜磨,遂失原貌。此冊蟬翼淡墨,字口分明,又貴在傳拓年代早,堪稱最為精善者。

《清八大山人法帖》,此冊為傳世孤本,公私所藏皆未見。

二?較為稀見之本,臨池有益,考史有助,讀者悅目愉心

《周散氏盤(存兩種)》,其一清宣統甲子春月周希丁精拓本,鈐“養心殿精鑒璽”“希丁手拓散盤”“金溪周康元所拓吉金文字印”三朱文印。此紙多為宣統帝賞臣之本,見王觀堂、羅雪堂先生所藏皆為賜本。其二民國時期故宮博物院周希丁精拓本,鈐“故宮博物院古物館傳拓金石文字之記”朱文印。散盤傳世全角拓者,僅此兩種。后者較清宣統甲子拓本,周氏將器形、透視關系皆有改進,更為美觀。啟功先生在兩種拓本器形不同之處鈐印,以作區別。

《漢司徒袁安碑》,此本右上鈐“偃師縣立十三初小校”朱文印,為初發現拓本,筆畫如新,線格明顯。

《漢石門頌》,傳世舊拓者有兩類,其一濃墨重拓,字口不見鋒芒;其二淡墨精拓,因摩崖為苔蘚所封,一經洗石,字口清晰,可見碑刻之原貌,二者拓制時間皆當在明末清初之際,第一行“惟”字“隹”部第二橫挑筆末端未與右石泐連,第二十一行“高”字下不見口。此冊為后者,實較前者更不易得。

《漢楊淮表紀》,與《漢石門頌》同在漢中褒斜,此亦明末清初拓本,字口分明,傳世鮮見。

《漢禮器碑》,此清初期拓本,或為合陽車氏洗石精拓,碑陰見題名小字,晚本皆無。

《清乾隆內府摹刻落水蘭亭并跋》,此乾隆時期內府拓本,原石今不知所在,或毀于圓明園戰火。因石在皇家,又不為帝王賞賜之用,故僅有刻后初拓數紙。

《魏王遠書石門銘》,此摩崖傳世舊拓本,首行”此”字尚存,該淡墨本,雖無“此”字,然未見字口精彩越于此者。

《魏常季繁墓志》,志石民國時期流入日本,后毀于地震,碎為二十余石,故拓本至罕,民國時期即高價至白銀百數十元。此志拓本最精者當為董康監拓本,用六吉綿連紙,松煙墨,此紙即是。

《隋龍藏寺碑》,碑傳世明拓者,有徐森玉先生發現之上海圖書館藏本及汪大燮藏本,除此之外,此本最優,與略晚之明末清初拓本不可等觀。

《唐虞世南書孔子廟堂碑(存西安本、城武本兩種)》,此兩冊珍貴之處在于傳拓時間基本等同,又為原裝,未見有兩冊合裝越于此者。

《唐顏真卿書朱巨川告身帖(存兩種)》,卷內所收第二種與《清三希堂法帖》收錄者同,原有墨跡照片存世,此卷依原式摹刻,為清乾隆時期內府單刻帖。

《唐柳公權書玄秘塔碑并額》,碑因過于名重,自明代中葉起,幾經剜鑿,故不以清晰為早晚依據。此為未剜本,雖字神略退,然為柳書本來面目風貌,遠勝俗手剔刻以后之拓本。

《五代韓通夫婦墓志》,此二志民國時期出土,為張筱魯訪得,移置河南洛陽藏古閣,民國五年(一九一六年)《韓通妻董夫人志》刻常熟曾炳章題記,此為未刻跋本。

《明思宗朱由檢書賜曹化淳三碑》,碑原在北京鼓樓西大街大石碑胡同協和修道院,今三碑皆毀。

三?同一內容,先生藏多種或較優版本,為研究法書提供極好的佐證資料

《唐懷素書自敘帖》,先生藏清契蘭堂帖本,又清蘭州公署本。因蘭州本與蓮池書院本所用底本同,先生擇一而藏,蘭州本流傳不廣,且先于蓮本傳刻。

《唐鐘紹京書靈飛經》,先生所藏有渤海藏真早本,又補所失四十三行本,二者合之遂為足本。

《宋蔡卞書達摩面壁之庵》,此刻傳世有二,一在嵩山少林寺內,一在嵩山初祖庵內,前者藏半石,后者完整且刻工更為精良,先生所藏者為初祖庵本。

《宋王升書千字文》,先生藏兩種,其一為《清海山仙館藏真卷》一,其二為《清南雪齋藏真巳集》。兩帖為同一底本上石,然印跡多有不同。《清御刻墨妙軒法帖》所收之《孫過庭千文》,割去王款,添”過庭”二字,然王升印章俱在,所刻底本與上述不同。

《清世祖順治帝書敬佛》,此刻傳世有二,其一在北京萬安山西山第一大寺之北法海寺,其二在北京八大處第六處香界寺。先生所藏者為北法海寺之本。

除此之外,先生極為重視同一書家不同碑刻法帖的整理,如柳公權、宋四家等,先生皆有較為全面的集存。先生又藏大量珂羅版、石印復印件,與拓本比較,多有心得,了然于胸。先生曾說過,先生是書法資料的收集者,其目的很簡單,用于學問,用于研究,用于臨習。今整理先生所藏碑帖三百余種,集得一編,為廣大書法愛好者提供學習之參考。

(本文原題為《淺談作為鑒定家的啟功先生》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司