- +1

透視法國“強(qiáng)奸文化”:從“波蘭斯基爭議”到“哈內(nèi)爾控訴”

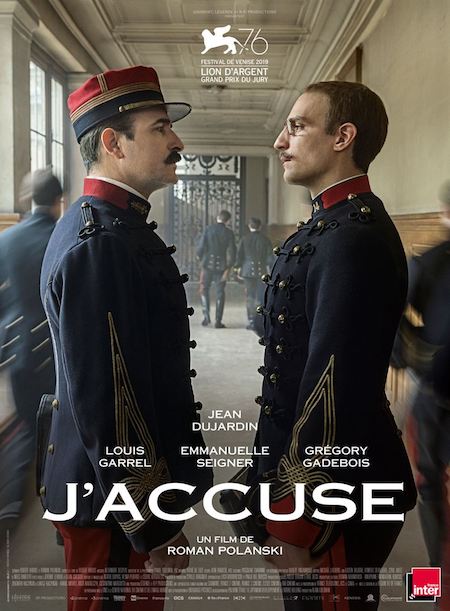

法國雷洛比(Les Lobis)電影院建于1977年,位于中部小城布洛瓦(Blois),紅色磚頭外墻里面,有個大廠房式的放映廳,是家不太起眼,但又特別典型的小地方藝術(shù)實(shí)驗(yàn)電影院。11月13日,大導(dǎo)演羅曼·波蘭斯基的新片《我控訴》全法同步上映,在雷洛比電影院也不例外。不過3天后,電影院做了一個出人意料的決定:影片放映前,要增加法國女演員阿黛拉·哈內(nèi)爾(Adèle Haenel)一段3分鐘的采訪視頻。

鏡頭里的她憂心重重,語速極快:“‘波蘭斯基爭議’常談常新,成為法國社會和文化的象征,背后實(shí)則體現(xiàn)出,社會本身對女性遭遇暴力的無視和不屑。”

哈內(nèi)爾今年30歲,兩度獲凱撒獎,16部電影曾入選戛納,風(fēng)頭正勁。11月4日,法國媒體Mediapart推出深度調(diào)查,報(bào)道她在12到15歲之間,曾被年近40歲的導(dǎo)演克里斯朵夫·盧基亞(Christophe Ruggia)性侵。法國首位一線明星“打破沉默”,向電影界投下一枚重磅炸彈。她由此及彼,帶頭討論“波蘭斯基爭議”,及其背后的集體責(zé)任,指出“世界上并不存在怪獸,原因出在社會和大眾,大家都需要進(jìn)行自我審視”。

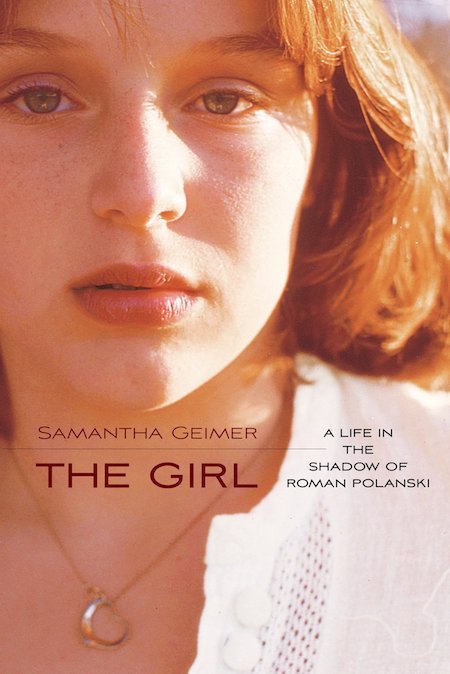

1977年,43歲的波蘭斯基承認(rèn)在洛杉磯強(qiáng)奸13歲美國女孩,后為避免牢獄之災(zāi),便逃到法國。“偉大導(dǎo)演”還是“幼女強(qiáng)奸犯”?一直以來,波蘭斯基的形象撕裂著法國社會。但現(xiàn)在,論戰(zhàn)雙方力量對比正發(fā)生微妙變化:11月8日,第6名女性瓦朗蒂娜·莫尼爾(Valentine Monnier)公開指責(zé)波蘭斯基,稱18歲那年被他強(qiáng)奸,隨后法國“民間作者、導(dǎo)演制片人協(xié)會”(APR)決定暫停波蘭斯基會籍。

2018年初,法國百名女性簽名維護(hù)男性搭訕的自由,引爆了法國乃至世界輿論場。兩年之后,“波蘭斯基爭議”和“哈內(nèi)爾控訴”偶然碰撞,反性侵討論再次成為焦點(diǎn)。解放女性言論的同時,如何讓社會愿意傾聽?電影導(dǎo)演和藝術(shù)作品能否分割?“強(qiáng)奸文化”之下,又如何解構(gòu)原有性別偏見?這些問題仍沒有完美答案,但迫使人們重新審視當(dāng)前社會關(guān)系和原有權(quán)力構(gòu)架。

被構(gòu)建的敘事:“他是個好人”

今年4月,哈內(nèi)爾決定將自己的故事公開。

她剛剛看了英國導(dǎo)演里茲(Dan Reed)拍攝的紀(jì)錄片《離開夢幻莊園》(Leaving Neverland)。兩名男性講述自己7歲和10歲時,如何被流行天王邁克爾·杰克遜操控并強(qiáng)奸。另外,她偶然得知,盧基亞準(zhǔn)備拍攝新電影,主人公的名字是克洛伊和約瑟夫,同當(dāng)年她擔(dān)任主角的電影《魔鬼》(Les diables)男女主角同名。“他這是完全否定我的敘事”,哈內(nèi)爾憤憤不平。

在被構(gòu)建的敘事中:盧基亞是個好人,“一個圣人”,極具左派知識分子風(fēng)骨,參與救助難民等各類政治維權(quán)活動;他挖掘栽培了哈內(nèi)爾,并為之付出很多,沒有他,便沒有哈內(nèi)爾的今天;他堅(jiān)信自己和哈內(nèi)爾的“忘年戀”很特別,別人不會明白。

不過,十幾年過后,法國新聞網(wǎng)站Mediapart調(diào)查記者瑪麗娜·杜爾奇(Marine Turchi)歷時7個月,實(shí)名采訪了三十多人,查找當(dāng)年的文字圖片記錄,以極其翔實(shí)的資料和證言,還原了哈內(nèi)爾版本的敘事:

電影拍攝期間,12歲的哈內(nèi)爾幾乎被隔離,跟盧基亞保持過于親密的關(guān)系,隨后每周六到他家,兩人單獨(dú)在一起,后者會靠近、親吻并撫摸她;她對盧基亞的感情,由感恩崇拜,逐漸變成恐懼怨恨,她感到羞恥和骯臟,曾一度逃離生活正軌,并試圖放棄演藝事業(yè);發(fā)生在她身上的,并非單相思戀情,而是“猥褻兒童”和“性侵”行為。

11月4日報(bào)道發(fā)布第二天,法國電影導(dǎo)演協(xié)會(SFR)發(fā)表聲明支持哈內(nèi)爾,認(rèn)為她的控訴展示社會中免遭處罰體系(système d'impunité)的運(yùn)行機(jī)制,具有政治意義;并決定開除盧基亞——這也是協(xié)會1958年成立后第一次開除會員。

杜爾奇在報(bào)道后記中稱,這是一次“特別的調(diào)查”,因?yàn)榭卦V的女性,首次強(qiáng)于被控訴的男性。不過,全球反性侵運(yùn)動興起兩年后,法國女星即使獲得較高社會地位和知名度,在反性侵議題上公開發(fā)言,仍然不是易事。比如,哈內(nèi)爾的父親一度不理解她的舉動,認(rèn)為她這是“嘩眾取寵”、“將個人心理困擾曝露在公眾面前”,并希望她“原諒克里斯多夫”。

法國版女性雜志《紅秀》(Grazia)在一篇文章中評價(jià)說,哈內(nèi)爾的指控令人震撼,但發(fā)生的時機(jī)則有些荒誕。前一個月,法國版反性侵運(yùn)動“揭發(fā)你的豬”發(fā)起者桑德拉·穆勒(Sandra Muller),因誹謗罪被判刑;爭吵聲中,波蘭斯基的新電影順利上映,且票房大獲成功。在性別事件中,施暴者免遭處罰的大環(huán)境,似乎依然如初。

“哈內(nèi)爾控訴”具有轉(zhuǎn)折意義,因?yàn)楣娺x擇相信她,與之相比,大多數(shù)女性在性侵案件中,總會遭到各種質(zhì)疑,比如:事情過去這么久,為何現(xiàn)在才發(fā)聲。接受澎湃新聞采訪時,杜爾奇解釋說:“其實(shí)大多時候,這些女性一直都在講述,只不過社會不愿意傾聽。我們需要解放話語,但更需要解放傾聽。”

被構(gòu)建的審查:性侵指控意味著禁止作品

今年,法國拉羅什(La Roche-sur-Yon)國際電影節(jié)選擇《我控訴》作為閉幕影片。10月15日,哈內(nèi)爾接受電影節(jié)邀請,談?wù)撌昵暗囊徊颗f作。看到節(jié)目單后,她有些詫異,并提議主辦方在影片播放前,舉辦一場辯論會,探究電影人作為“個人”和“藝術(shù)家”,兩種身份有何不同,以及當(dāng)前女性遭遇暴力的現(xiàn)狀。

上世紀(jì)七十年代起,法國電影界和知識分子階層,發(fā)出不少聲音,力挺波蘭斯基。這同樣是一套被構(gòu)建的話語體系:波蘭斯基被指強(qiáng)奸幼女,但不應(yīng)否認(rèn)他的既有作品并進(jìn)行審查;要區(qū)別“個人”和“電影導(dǎo)演”兩種身份;討論該爭議前,得知道來龍去脈,且事過四十多年,社會需要原諒他。

波蘭斯基不是這套話語體系的唯一受益者。2005年,法國知名導(dǎo)演讓-克洛德·布里索(Jean-Claude Brisseau)因“強(qiáng)迫女演員試演情色鏡頭”,以“滿足個人性沖動”,被法庭判處一年監(jiān)禁,緩期執(zhí)行。百名電影人曾發(fā)表公開信,支持布里索。“他是個藝術(shù)家,一個受傷的藝術(shù)家。布里索并非一人,我們都陪伴在他左右。我們支持他,并期待他的新電影。”簽名人中不乏埃里克·侯麥(Eric Rohmer)和奧利維耶·阿薩亞斯(Olivier Assayas)等名導(dǎo)。

10月18日,在拉羅什國際電影節(jié)臨時增加的討論會上,法美雙國籍學(xué)者、影視性別呈現(xiàn)議題研究者伊利斯·布雷(Iris Brey)則為“波蘭斯基爭議”提供了另一種話語理論體系:

停止膜拜波蘭斯基,不等同審查禁止他的電影;區(qū)分私德和作品,一向?qū)儆谀行蕴貦?quán),況且他總是利用名導(dǎo)身份,接近年輕女孩,區(qū)別“個人”和“電影導(dǎo)演”一說,自然不明自破;1977年強(qiáng)奸受害者向法庭提交的證言,詳細(xì)描述被迷奸過程,波蘭斯基的辯護(hù)者,不愿知曉詳情——因?yàn)樗麄冎篮螅瑳]法無動于衷。

觀看《我控訴》與否,是個人選擇,也是政治表態(tài)。目前,“偉大電影”VS“幼女強(qiáng)奸犯”的對決在法國愈演愈烈 ——《我控訴》獲得觀眾好評,但同時迎來女權(quán)團(tuán)體的抗議熱潮。11月12日,巴黎拉丁區(qū)一電影院提前首映《我控訴》,遭到年輕女性群體抗議,被迫取消。類似事件同樣在圣納澤爾(Saint-Nazaire)和雷恩等其它城市上演。

雷恩抗議發(fā)生在布列塔尼國立劇院,比較特別。劇院前身是軍事監(jiān)獄,曾關(guān)押過《我控訴》的主人公德雷福斯,電影在這里放映具有象征意義。對抗議者來說,在這里發(fā)起抵制,同樣具有象征意義:一家公共文化機(jī)構(gòu),對公眾應(yīng)肩負(fù)起更多責(zé)任,沒必要非得放映一個曾因強(qiáng)奸被判刑導(dǎo)演的片子;抗議不等于禁止電影上映,而是表明態(tài)度和立場。

放映還是不放映?布列塔尼國立劇院院長、戲劇導(dǎo)演亞瑟·諾則希爾(Arthur Nauzyciel)其實(shí)在此前思考了好久,但最終選擇了前者,希望以此為契機(jī),開啟辯論和思考。談?wù)撨@部宏大歷史題材的電影,是否一定要談導(dǎo)演的性侵指控?藝術(shù)作品能否脫離藝術(shù)家而存在?諾則希爾無法回答這兩個問題,但用“革命正在進(jìn)行”評價(jià)當(dāng)下。

在反性侵運(yùn)動中,法國社會正在經(jīng)歷一個起承轉(zhuǎn)合的歷史時刻,必然伴隨著對立、混亂、疑惑和探索。“波蘭斯基爭議”只是這一時刻比較顯眼的注腳。

被構(gòu)建的欲望:“所有人都喜歡小女孩”

1979年,波蘭斯基在巴黎接受英國作家馬丁·艾米斯(Martin Amis)的采訪。他用詞直白露骨:“法官想要搞小女孩。陪審員想要搞小女孩。所有人都想搞小女孩!”艾米斯聽后極為震驚,寫下了這樣一段評語:“即使(《洛麗塔》)里的亨伯特·亨伯特也曾意識到,小女孩也并不知道自己想不想。這個貨真價(jià)實(shí)的戀童癖正偷走童年。波蘭斯基,你卻從來沒有試圖理解這些。”

在波蘭斯基看來,他沒什么不同,只是和所有人一樣,迷戀小女孩。不過,學(xué)者布雷分析說,這是一個偽命題:欲望并非天生,而是后天建立,并不斷被豐富。欲望如何構(gòu)建?小女孩的身體如何讓人興奮?這同當(dāng)前盛行的情色文化密切相聯(lián)。

在寫給父親的一封信中,哈內(nèi)爾詳細(xì)講述,十三四歲還是小女孩時,她同盧基亞單獨(dú)相處的畫面,“他總是采取同樣一套方法:先是離我很近,親吻我,然后撫摸我;我起身離開,他便跟著我;最后我只能坐在一個腳凳上,地方太小,他沒法靠近我。”在她看來,盧基亞沒有付諸實(shí)踐強(qiáng)行和她發(fā)生性關(guān)系,不是因?yàn)樗€是個孩子,而是他沒法正視自己本來的面目。

但盧基亞則以希臘神話中的皮格馬利翁(Pygmalion)自居——只是愛上了自己一手打造的作品。自始至終,他沒有承認(rèn),自己“恃強(qiáng)凌弱”,是一個“欺負(fù)”十幾歲小女孩的中年男性。記者杜爾奇試圖分析背后的深層原因:“這可能是我們文化中影視傳播的問題,很多電影電視或書籍將這一行為‘合理化’了。”

在“合理化”的過程中,“洛麗塔”這一形象最具代表性。她甚至超越地域,成為普世大眾文化的重要元素。同名書籍從“性侵者”角度講述自己的迷戀和性幻想,但鮮有人考慮過洛麗塔本人的想法,比如她是誰,她怎么應(yīng)付亨伯特,她有沒有喜歡過同齡男孩子?

這個形象誕生六十多年后,法國作家克里斯朵夫·蒂松(Christophe Tison)近日出版書籍——《L.的日記(1947-1952)》,特意從洛麗塔角度,講述這個故事。蒂松自己小時候經(jīng)歷過性侵,給洛麗塔賦語賦能,同時也在追問:戀童癖的性幻想如何成為流行文化的偶像?“強(qiáng)奸文化”之下,如何解構(gòu)原有性別偏見?

在法國《大羅貝爾詞典》中,“洛麗塔”是“小女孩或少女,看上去很老實(shí),但通過身上早熟的女性氣質(zhì),激發(fā)成年人欲望。”

這一詞條解釋背后,也體現(xiàn)出“強(qiáng)奸文化”在社會中的深刻印記。在如此體系之下,人們對強(qiáng)奸犯、受害者和強(qiáng)奸行為本身,存在一系列成見和既有觀點(diǎn),無形中幫助強(qiáng)奸者推卸責(zé)任,增加受害者的負(fù)罪感,并導(dǎo)致強(qiáng)奸行為隱形化。法國國家人口研究所(Ined)2016年調(diào)查顯示,14.5%的女性曾遭遇過某種形式的性侵;90%的強(qiáng)奸受害者認(rèn)識施暴者;9.3萬女性聲稱自己是強(qiáng)奸或強(qiáng)奸未遂的受害者。但在法國,報(bào)案起訴的受害者不足10%,原告勝訴的強(qiáng)奸案件不足 2% 。

“波蘭斯基爭議”和“哈內(nèi)爾控訴”碰撞下,婦女遭遇暴力背后的“強(qiáng)奸文化”,成為電影界不可避免的議題。但雷洛比電影院的做法,還是引來不少爭議。反對聲音認(rèn)為,電影放映前增加哈內(nèi)爾的采訪視頻,實(shí)為強(qiáng)加自己的一套世界觀和價(jià)值觀,影響大家觀影體驗(yàn)。但“電影是認(rèn)識世界的窗口,同時也是世界的一部分”,電影院如此解釋。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司