- +1

原上海美術館館長、知名人物畫家方增先辭世,享年88歲

澎湃新聞獲悉,2019年12月3日晚7點36分,20世紀后半葉現實主義中國人物畫創作的代表人物之一, “新浙派人物畫”的奠基人與推動者方增先先生去世,享年88歲。方增先先生曾任上海美術館館長、中國國家畫院中國畫院院長等職。2013年獲第二屆“中國美術獎·終身成就獎。“中國畫的基本功,第一是線條。”方增先先生此前接受“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)專訪時說。

年近八旬的知名畫家了廬聽聞方增先辭世的消息表示非常意外,他表示,方增先是當代學院派中國人物畫家的領軍人,他的意義并不僅僅在浙派人物畫。

中國美術家協會主席、中央美術學院院長范迪安對澎湃新聞表示,在新中國美術的發展歷程中,方增先先生是一位作出杰出貢獻的藝術大家與教育名師,他的逝世,是中國美術界的重大損失!

原上海美術館執行館長李磊說,“我與方老師在上海美術館共用過一張辦公桌,他曾說:‘中國畫是寫出來的,如果沒有毛筆的味道還叫什么中國畫!’”

中國美術家協會主席、中央美術學院院長范迪安對澎湃新聞表示,在新中國美術的發展歷程中,方增先先生是一位作出杰出貢獻的藝術大家與教育名師。他堅持繼承和弘揚中國畫藝術優秀傳統,探索中國畫特別是水墨人物畫的時代發展,以深入生活、關切現實和表達人文情懷的藝術理念創作了大批精品力作,推動了水墨人物畫的藝術表現力、感染力和形式語言的創新,產生了深遠的影響。方增先先生德藝雙馨的風范得到了廣大美術家的由衷敬重,他的逝世,是中國美術界的重大損失!“由于美術館工作的機緣,我得到向方增先先生學習的機會,他在擔任上海美術館館長期間,以海納百川的寬闊胸懷和與時俱進的思想意識主持上海雙年展等大型展覽的策劃,推動美術館收藏、公共教育、國際藝術交流等全面建設,讓我深深感到他作為學者型藝術家的文化抱負和綜合學養,也由此更多領略他在藝術創造上的學術高度。”范迪安說。

李磊說,“方老師跟我講過許多故事,有兩段話我感觸最深。他說:‘中國畫是寫出來的,要用毛筆寫造型,素描關系也要寫出來,如果沒有毛筆的味道還叫什么中國畫!’他還說:‘我并不喜歡當代藝術,許多東西我也看不懂,但是年輕人要搞的東西不能我們不懂就不讓他們搞,所以搞上海雙年展我第一個支持。’方老師的藝術滋養過我們,他的精神也激勵著我們。”

畫家張立辰認為,方增先先生的探索過程始終沒有離開中國畫的核心問題:筆墨結構。其實到了中國畫非常簡練、非常概括的這種表現手段的高度上,無論是以線為主、 還是團塊為主,方先生已經取得的成就代表了中國畫現時代的一種理想。方先生上課時這樣講過,中國畫以線為主。

上海美術學院執行院長汪大偉以“水墨丹青揮灑人間,藝品人格共存天地”兩句表達自己的哀思。

“澎湃新聞”曾在2017年專訪過方增先先生,方先生的家位于上海松江,房子的模樣和室內家具幾乎是方增先先生自己的設計,一些來自家鄉簡潔的老門板組成深色的墻,桌子的細節設計和墻上門板的結構呼應。透過室內的落地窗能看到一個水草茂盛的花園,花園中有一只名叫“杜尚”的大狗。傳統與當代的結合,透露出方增先的人生經歷——他從傳統中吸取筆墨語言開創了浙派人物畫,他也曾是上海美術館的館長,在任期間將“雙年展”的概念在上海落地。

當時的方增先87歲,雖身體欠佳、久未露面,但講話節奏一如從前,面對澎湃新聞記者提出的每一個問題均思考片刻,然后言簡意賅地回答。從傳統中來的 “浙派人物畫”,想讓畫家看得更廣的上海雙年展……這些出自于方增先先生之手的美術事件在他的口中卻顯得輕描淡寫。

方增先出生于1931年,是20世紀后半葉現實主義中國人物畫創作的代表人物之一,中國畫壇具有影響力的“新浙派人物畫”的奠基人與推動者。1953年畢業于浙江杭州國立藝術專科學校(今中國美院),并留校轉入本院創辦的研究生班。曾任第五屆全國人大代表、上海美術館館長、中國美術學院榮譽教授、上海市美術家協會主席、中國國家畫院中國畫院院長。2013年1月獲第二屆“中國美術獎·終身成就獎”。

作為中國畫壇具有廣泛影響的“新浙派人物畫”的奠基人和推動者。 作為一個具有典型意義的藝術個案,方增先身上集中體現了新中國成立以來中國畫家為適應新的時代需要不斷地求變革、圖創新、不懈探索的艱辛藝術實踐歷程。

1955 年,方增先所在的浙江美術學院重新恢復了中國畫系,原本學習油畫的方增先也因此被轉入國畫系。在此背景下,方增先充分利用學院當時的教學資源,博采中外各家之所長,創造出一套融合西方結構素描法和中國水墨畫傳統(主要是寫意花鳥畫傳統)的新穎的中國畫人物表現方法。這種方法很好地解決了中國畫的人物造型問題,用中國傳統的水墨材料創作具有鮮明時代特征和現實生活氣息的人物畫探索由此走出了一片全新的天地,這也是中國畫現代化實踐過程中具有歷史性意義的篇章。

方增先的中國人物畫基礎是“線性人體結構素描”,它的形成是從法國明暗五調子素描法、蘇聯契斯恰可夫的分面法到美國伯里曼結構學,進而到線的結構法以及線的團塊整體表現,實現了潘天壽有關中國畫必須以線為主的觀點在現代人物畫教學中的具體落實,是在推崇以明暗為主體的西方傳統素描法外的另辟蹊徑之舉,成功解決了當時中國人物畫表達的迫切現實需要。由于這套方法行之有效,易于掌握,受到廣大學生的歡迎和學校的重視,很快在浙美的國畫教學中普及開來,之后影響到全國各地的美術院校,成為中國畫系人物畫教學的基礎課程。而方增先也以其對于中國人物畫現代化改造產生的重大影響。

五十年代的《粒粒皆辛苦》、六十年代的《說紅書》、七十年代的《艷陽天》,既是方增先寫實人物畫的典范之作,也是浙派寫實人物畫最具代表性的作品,更是那個特殊的時代的藝術“經典”,蘊涵著豐富的藝術、歷史、政治、社會等諸多價值和意義。在這期間,方增先還曾向王個簃、潘天壽學習。

改革開放后,中國美術界出現了多元化格局。在時代發展變化和個人自覺藝術追求的雙重推動下,方增先開始積極地進行著新的嘗試,以尋找水墨人物畫現代化的新的可能。為此,他進行了各種各樣的實驗,既向西方現代藝術汲取靈感和形式資源,在水墨人物畫中融入西方現代藝術中構成和變形因素,也對中國民間美術的形式特點做研究,還回溯歷史向傳統中國畫尋求筆墨形式與精神內涵上的支持,將文人畫的筆墨特性、審美意趣反復琢磨、研究,融入進自己的創作。在長達十年的時間里,他畫了大量的草稿、速寫,不斷進行自我語言上的鍛造和提煉,以尋找聯結古今東西且能表達自我情感和精神的個人風格圖式與水墨語言。這是試圖超越自己既有藝術成就的非常勇敢的探索。從青海寫生到古代詩意畫和白描人物,再到積墨法的實驗以及結合書法線條的平面造型探討,方增先以一個與時俱進者的姿態進行著自我藝術征程的跋涉,在不斷地挑戰自我的過程中又不斷地超越自己。

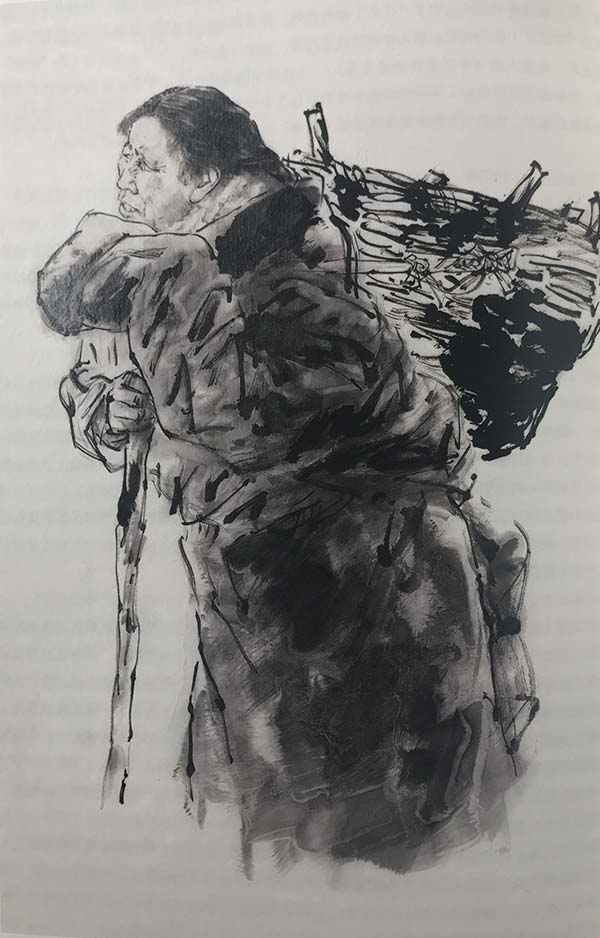

積墨法是他從黃賓虹和傳統山水畫法中得到啟發,成功借用到人物畫中,以增加畫面的厚重感和肌理質感。20世紀80年代,他先嘗試用積墨法表現古代人物和藏民的衣物。2001年開始,他又大膽將積墨法運用到人物的臉部、手和肌體的描繪上。積墨法能表現出衣物的厚重質感和繁復皺褶,還有皮膚的滄桑質感,更別有一種特殊的形式感,似乎帶著歲月的印記,飽含時間的苦澀與凝重。雖與傳統文人式審美情趣和精神氣質相異,但積墨法能成功表現農民和牧民的形象,他們背負著生活的重壓,又是歷史的見證和創造者,讓農民出身的方增先感到心有戚戚并滿懷感動。如《閑看行路人》,《家鄉板凳龍》圖中干筆、濕筆交叉組合,線條蒼茫渾淪。畫面從底部的透明色,到追加的每一層筆墨,都能層層體現出來。也就是從畫面第一層到最后一層,各種筆法都一一呈現,這樣厚度和質感才得以體現。當時他跟靳尚誼說:“我這張畫可以和你們的油畫相比,在渾厚度上,一點也不遜于油畫。”

除了藝術家的身份外,方增先曾任上海美術館的館長,并在1990年代末創辦了上海雙年展,如今上海雙年展已經20多個年頭了,提起創辦上海雙年展的初衷,方增先曾在接受“澎湃新聞”采訪時說:“我覺得搞藝術了,那么西方、外國的東西一定要了解,所以就籌劃搞雙年展了。雙年展可以邀請西方各種流派都到中國來展覽,中國的畫家看得面廣了自己可以有選擇地來吸收西方藝術的好的東西,眼光放得很大,吸收面多了,對繪畫的發展很有好處。”

方增先也曾回憶說:“雙年展,苦悶中產生。對西方的現代或前衛,我想窮追到底,猶如呵壁天問,我能不能打開魔盒子,看了,有沒有什么神秘的東西。當年中國青年畫家中,熱衷求現代,前衛藝術,已經是一支龐大的隊伍,還有在法國,美國等的旅居華人藝術家,是很強的藝術力量。我們美術館當時經常接待一批批的現代藝術家。臺灣來的,年紀也與我相仿的藝術家,他們常勸我上海應辦雙年展,我與國外已出了名的華人藝術家商量,他們是異口同聲地認為,實在早應辦起來。至于我的參與原委,也許,第一個原因是我在當館長,再一個原因就是從一個傳統畫家對現代藝術探求中的好奇心,和尋根問底的一貫的個性。當時,從執行館長李向陽一下,全部館中的專業人員,都贊成試辦,幾經商定,文化局領導也首肯,就定下來了。”

“沒有方先生的文化遠見和包容就沒有上雙。”上海當代藝術博物館館長龔彥說。

方增先曾寄語年輕人說:“年輕人多看,包括多看書和多看畫,多看了以后就提高了自己的眼睛了。還要多畫,這是實踐。”

——————————————

相關鏈接:方增先簡表

1931年生于浙江省蘭溪市橫溪鎮西塘下。父親方自成,原為當地小學教師;母周云鵲,家庭婦女。

1934年去離家二里路的通津橋村外婆家住。讀《芥子園畫譜》、《點石齋畫報》等。

1943年就學通津橋私塾。由于私塾陳先生指點有方,接受并喜愛上中國古典文學,能閱讀《唐詩》、《古文觀止》等。

1949年7月,考入浙江杭州國立藝術專科學校。

1950年春,國立藝術專科學校改名為中央美術學院華東分院。作品在春季全院創作評比中名列前茅。秋,全院赴安徽皖北,參加兩期土改。

1953年夏,畢業于繪畫系,畢業創作畫油畫《師與徒》。留校,轉入本院創辦的研究生班,指導老師為油畫家黎冰鴻。

1954年夏,研究生班畢業,分配入新創設的中國畫系。后隨同中央美術學院、浙江美術學院敦煌考察隊赴千佛洞,研究、臨摹壁畫三個月,又深入草原藏區寫生。

1955年,任教于浙江美術學院中國畫系。時年春,由指導老師葉淺予、鄧白、史巖、金浪帶隊,隨浙江美術學院和中央美術學院師生組織的文物考察隊,赴敦煌千佛洞考察、臨摹,為期三個月。 7月、8月,在蘭州天祝藏區深入生活,畫彩墨畫《拾蘑菇》。9月,回杭州創作《粒粒皆辛苦》。同年,黃賓虹去世,在吊唁儀式中作水墨畫《黃賓虹像》。

1956年,《粒粒皆辛苦》隨中國畫展去民主德國展出,并發表在該國美術雜志封面上。秋,去上海中國畫院進修中國畫,從指導老師王個簃研究吳昌碩派花卉四個月。

1958年,隨學生入農村現場教學,畫大量速寫。開始深入研究人體造型結構,結合教學,以線描作素描,試行中國畫專業素描。夏,在浙江海寧海邊農村現場教學,畫海塘工程《馴服大海》。

1960年,在浙江嵊縣現場教學,畫大量反映農村生活的速寫。回杭州后創作《浙西三秋》。同時為中國歷史博物館作水墨畫《上海第三次工人武裝起義》。

1963年,寫《怎樣畫水墨人物畫》。此書為新水墨人物寫生技法提供了可參考的經驗,因而大受群眾歡迎。 1973 年又再版,共出版幾十萬冊。

1964年創作《說紅書》。

1965年,《美術》第2期發表馬貢戈撰寫的《〈說紅書〉的藝術成就》一文,指出《說紅書》一畫在藝術上是新人物畫中最突出的代表作品。秋,因胃病加劇,去杭州屏風山療養院治療。

1974年為畫《艷陽天》插圖,赴北京郊區密云縣,搜集素材。

1975年 完成《艷陽天》水墨插圖三十幅。這些插圖后來由北京、上海、河北三地的出版社出版了三個不同版本的單行本。

1978年,任第五屆全國人民代表大會代表,當選為浙江省美術家協會副主席。在全國人大會議上,提出兩項提案:一是建議恢復黃賓虹紀念館,二是建議建立潘天壽紀念館。(兩項建議均得到有關部門的支持,第二年潘天壽紀念館籌建。

1979年被選為全國美術家協會常務理事。浙江《工農兵畫報》出《方增先作品選》專刊。在上海人民美術出版社《美術叢刊》上發表論文《人物畫的造型問題》,針對全國各美術院校的中國畫人物專業基礎課,首次提出必須改革的專論。創作《孔乙己》插圖三十幅。

1981年《美術》第9期發表江豐為《方增先畫集》序撰寫的《要突破中國畫的無人之境》一文。

1982年赴紹興農村小鎮,畫《鄉鎮早市》。7月,浙江日報》刊登《方增先在創新的道路上》一文(來永祥撰文)。9月,香港《文匯報》以一整版的篇幅刊登了作品及《方增先人物新作》一文(馬克撰文);《迎春花》第 1 期人物專號刊登《粒粒皆辛苦》、《孔乙己》、《艷陽天》插圖、《李時珍》等作品及《為當代人傳神寫照》一文(馬克撰文)。 10 月,《浙江畫報》刊登《人物畫家方增先》一文(鄭朝撰文)。

1983年,入上海中國畫院。11月,安徽《畫刊》刊登古裝人物《深山鳥語》、《詠梅》、《步月》等。 7月,赴青海玉樹州藏族草原。 9月,又赴青海藏區澤庫草原。 10月,畫《帳棚里的笑聲》。《中國文學》第9期刊登《屈原》、《牧牛》、《海燕像》等作品及《人物畫家方增先》一文(李瑞林撰文)。

1984年 任上海中國畫院副院長,當選為中國美術家協會常務理事。《帳棚里的笑聲》參加全國美展,獲上海地區優秀獎。同年,任上海中國畫院副院長。隨上海文化局文化代表團赴日本參加日本富山北陸書道院活動。臺灣《雄獅美術》刊登作品《屈原》、《海燕》。

1984 年 1985 年 7 月,赴甘南藏族自治州深瑪曲大草原。

1985年 任上海美術館館長。

1986年2月,再赴甘南夏河拉不楞寺廟會。 8月,山東《藝術天地》刊登《方增先和他的水墨人物畫》一文(徐虹撰文)。上海《書與畫》第3期刊登《方 增先近期水墨畫》一文(吳亮撰文)。1988年10月,攜上海近現代中國畫展赴法在馬賽、里昂展出,并參觀巴黎主要博物館。

1989年7月16日《羊城晚報》發表《母親》。10月5日《光明日報》刊登《美術創作的新收獲》一文(邵大箴撰文),對《母親》一畫作評論。《母親》參加第七屆全國美術展覽,獲銀質獎、齊白石獎。

1990年,香港《收藏天地》一文刊登《方增先簡論》一文(徐虹撰文)。《美術》第5期刊登《方增先的水墨世界》一文(徐虹撰文)。 6月,《香港明報》刊登《方增先的水墨人物》(周天黎撰文)。以上海文化代表團團長身份攜中國畫、版畫、攝影作品赴日本橫濱辦展。

1991年 被美國傳記研究院授予該院終身董事和國際顧問。時年《母親》獲上海文學藝術優秀獎。《美術》第2期刊登《方增先隨訪錄》一文(陳秋田錄)。 5月,攜上海中國畫展赴澳門辦展。 6月,赴珠海創作古裝巨幅作品《古文士圖》,至 12 月,畫成六十幅。同年 11 月辭去上海畫院副院長一職。

1993年 任中國美術家協會中國畫藝術委員會副主任。

1995年 受聘為上海大學講席教授。

1996年舉辦第一屆上海雙年展,任藝委會主任。

1998年受聘為中國美術學院榮譽教授。1998年舉辦第二屆上海雙年展,主題為“融合與拓展”,以水墨為表現形式。

1999年被選為上海市文聯副主席和上海市美術家協會主席。

2000年舉辦國際性的第三屆上海雙年展,日本NHK電視臺專場播放節目近一小時。進入積墨畫的探索,畫《大山的回憶》。

2001年用積墨法畫《閑看行路人》、《行行復行行》。

2002年上海美術家協會舉辦以“家”為主題的室內家居設計展,全國各藝術院校都參與,任展覽總策劃人。用積墨法畫《家鄉板凳龍》。參加在北京政協禮堂舉辦的當代國畫優秀作品系列展——上海作品展。

2003年由天津人民美術出版社出版《草書蘭亭序》。

2004年獲文化部文學藝術成果獎。天津人民美術出版社出版《草書后赤壁賦》。

2005年畫《穿舊裘皮的人》。作品參加在浙江潘天壽紀念館舉辦的浙派人物畫文獻展。

2006年舉辦跋涉者——方增先藝術回顧展。

2007年上海書畫出版社出版《方增先》畫冊,《方增先圖文回顧錄》。創作《祭天》。

2009年8月,完成《曬佛節——祈福》。浙江美術館舉辦“方增先人物畫大展”,上海人民美術出版社出版《方增先人物畫》。

2010年舉辦“行行復行行——方增先人物畫大展”于中國美術館。

2013年1月獲第二屆“中國美術獎·終身成就獎”。

2013年2月獲“上海文藝家終身榮譽獎”。

2019年12月3日19點36分,因病辭世。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司