- +1

欒保群《夢憶》拾屑︱張岱寫過“紹興琴派”嗎?

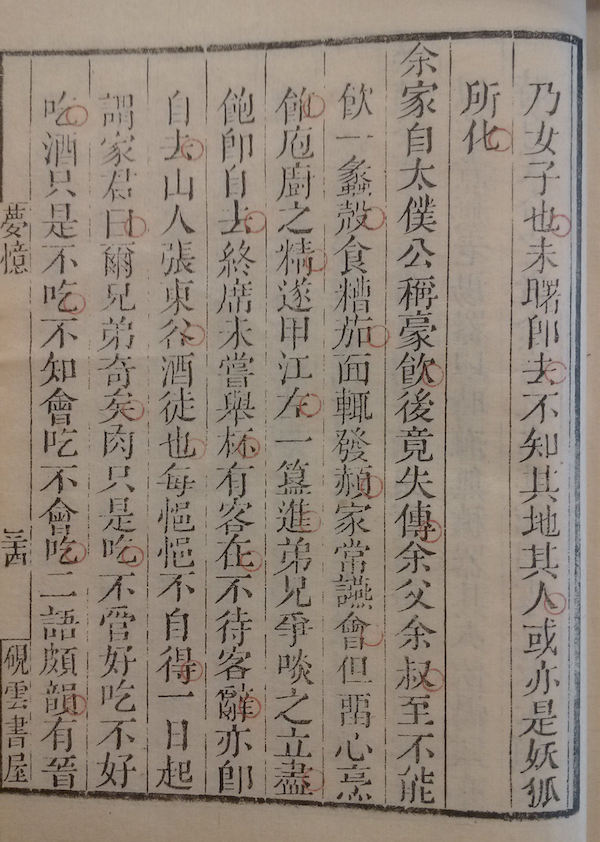

張岱的《夢憶》成書之后,沉寂百年,至乾隆時方出現兩種刻本。一是乾隆四十年《硯云甲編》中的一卷本,僅有四十三篇,一是乾隆五十九年王文誥所刻的《陶庵夢憶》八卷,共有一百二十三篇,是硯云本的幾乎三倍。從那時直到今天,一卷四十三篇的本子仍有發現,而一百余篇的《夢憶》再也沒有出現過另本。可以說,如果沒有好事的王文誥刻出此本,可能我們今天就看不到張岱這部名著的“全貌”。

王文誥為張岱功臣這是毫無疑問的。此外,他在編輯刻印過程中做了一些額外的工作,有功亦有過,給后來的讀者造成一些誤會,卻是需要分說一下的。

其一,張岱此書的書名就叫《夢憶》,《陶庵夢憶》是王文誥所改,卻沿用至今,不但無人提出“正名”,還覺得與《西湖夢尋》正好作對兒。這正如《太史公書》改稱《史記》,就是司馬遷活過來,也是無可奈何的。

其二,張岱原稿并未分卷,現在的八卷是王文誥所分。《西湖夢尋》按西湖五個景區不得不分為五卷,每卷字數都嫌偏少,卻是無可奈何。而《夢憶》字數與《夢尋》相當,囫圇一卷固然不便檢讀,可是分成八卷就也太瑣碎了。但大家習以為常,而且并無大礙,誰也不敢輕言并簡一下。

其三,諸篇次序未必是原稿次序,但即便各卷分讀,也合于張岱“不次歲月”“不分門類”的本意,這是頗為難得的。

其四,原稿沒有小題,現在的小題都是王文誥代擬的。總體來看,都很允恰,但也有不合文意的。比如卷二《梅花書屋》。此文是說張岱在其曾祖講學的陔萼樓后面的老屋舊址上重建了一間書屋,然后描述四周花石之勝,并言給此書屋命名為“云林閟閣”。書屋前后花木甚多,并不以梅花勝,而且除了“西溪梅骨古勁”一語外,再無一字言及“梅”字。真不知王文誥腦子里怎么會冒出這樣一個小題。元末王冕隱居九里山,植梅千株,自稱茅屋三間為“梅花屋”,莫非王文誥取意于此?但一在山野,一在城中,這也太有些比擬不倫了。

但好在數百年過去,一切都成冷煙荒草,沒有人再去考查這個虛無縹緲的“梅花書屋”。可是卷二中另一篇“紹興琴派”,卻在古琴學界蕩起了一陣波瀾,又是考查,又是論證,以至驚動了大琴家查阜西先生。不少人在正兒八經的學術論著中說,“紹興琴派”是明朝末年由張岱在《陶庵夢憶》中首先舉出的,就是上了王文誥的大當。

首先要說明:“紹興琴派”這個詞不見于張岱《夢憶》的原書,它是明亡一百多年后,乾隆年間的王文誥杜撰出來的。

其次,尋遍這篇文章的字字句句,也找不到紹興琴派的蛛絲馬跡。下面分幾層拆解:

一、文中有一句“紹興存王明泉派者推(王)侶鵝”,此“派”非指有特殊風格及傳授的流派,只是說有琴人之一脈。王明泉是紹興人還是外來琴師,今已無考,但也不甚重要,只看余脈僅有王侶鵝一人,就可知身后蕭條,哪里談得上有“流派”?況且張岱先從王侶鵝學琴,兩年后即轉而就學于外來琴師王本吾,估計王侶鵝之后,王明泉這一脈如果不斷絕,也只能愈形式微了。

二、張岱這篇文章主要談的是外來琴師王本吾在紹興的活動。為什么說王本吾是外來人?文中有一句“后本吾而來越者有張慎行、何明臺(或作‘鳴臺’)”,倒過來看,就是先張慎行、何明臺而來越者為王本吾。外地琴師王本吾來越之前如果已入流派,那肯定不會是紹興琴派。

三、王本吾來越之后是否能另創流派?張岱在《嫏嬛文集》卷三《與何紫翔書》中對王本吾的琴技所有評價,道“王本吾不能練熟為生,其蔽也油”,為學琴“大病”。張岱為其弟子,所說如是,可見王本吾的水平遠遠達不到開宗立派的程度。

四、王本吾在紹興教的幾個學生,僅何紫翔、尹爾韜及張岱三人有所成,其中尹爾韜成為明清之際的著名琴家。那么尹爾韜是否開創了紹興琴派呢?起碼在張岱寫這篇文章時,尹爾韜的琴技在三人中還不能出類拔萃,張岱說“紫翔得本吾之八九而微嫩,爾韜得本吾之八九而微迂”,其水準尚在王本吾之下。

五、尹爾韜琴藝的提高,是在他離開紹興之后,游學各地,見多識廣,造詣遂深。崇禎中,爾韜為莊烈帝所賞識,為內廷供奉,并奉旨撰《五音取法》等八十篇。明亡后爾韜僑寓淮上,又流徙山東淄青、河南蘇門等地。所撰《徽言秘旨》成于清康熙間,流傳至今,但并沒有開宗立派的任何記載。退一步說,他即便成了一派宗師,早與紹興無關,能叫做“紹興琴派”么?

我對琴學一竅不通,只是就張岱原文字句做一拆解,以證王文誥“紹興琴派”說之無稽也。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司