- +1

對第一起最高法審理避稅案件的思考

引言

《企業所得稅法》第47條規定:“企業實施其他不具有合理商業目的的安排而減少其應納稅收入或者所得額的,稅務機關有權按照合理方法調整”,此為一般學理上所稱一般反避稅條款。然而,非居民企業間接轉讓股權課稅的案例是否能適用一般反避稅條款,實踐中不無疑問。例如公開的典型案2010年漯河案高盛境案、2012年江都案、2013年沃爾瑪收購好又多股權案及2016年兒童投資基金案等?

其中,兒童投資主基金案曾入選最高人民法院2016年行政審判十大典型案例(第一批),該案的具體內容可參見最高人民法院(2016)最高法行申386號行政裁定書?同時本案是迄今為止,完整經歷了行政復議、行政訴訟一審、二審并經最高人民法院再審程序的稅務爭訟案件,對非居民企業間接轉讓居民企業股權的一般反避稅條款適用具有指標意義?特別是本案對中間層控股公司的否定,這是反避稅行政執法少有的做法,更有必要給予高度關注。

基本案情簡介

1997年12月5日,香港國匯有限公司(以下簡稱香港國匯公司)在中國香港注冊成立。2003年11月4日,兒童投資主基金(以下簡稱原告)在開曼群島注冊成立。2005年10月12日,Chinese Future Corporation公司(以下簡稱CFC公司)在開曼群島注冊成立。CFC公司持有香港國匯公司100%股權。2004年3月31日,香港國匯公司與浙江國葉實業發展有限公司簽訂合同,約定在杭州市西湖區注冊設立杭州國益路橋公司,香港國匯公司占杭州國益路橋公司95%的股份。

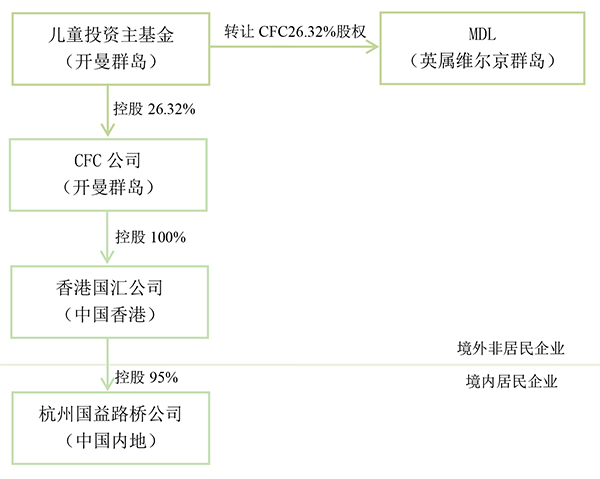

2005年10月,國益路橋公司取得杭州繞城高速的特許經營權。2005年11月10日,原告通過股權轉讓和認購新股的方式取得了CFC公司26.32%的股權。2011年9月9日,原告將其持有的CFC公司26.32%的股權轉讓給新創建集團有限公司的附屬公司MoscanDevelopmentsLimited,轉讓價格為2.8億美元。綜上所述,本案交易結構如下圖所示:

2011年9月30日,原告根據《關于加強非居民企業股權轉讓所得企業所得稅管理的通知》(國稅函[2009]698號文)的要求,告知了被告西湖區國稅局本次交易的情況,并提供了部分相關資料。被告收到原告信函后,多次與原告溝通,要求原告提供相關資料,同時進行了調查,并依照國稅函[2009]698號文的要求,層報國家稅務總局審核。

2013年7月,國家稅務總局基于以下三項基本事實,認定該交易系不具有合理商業目的的避稅安排,同意對間接轉讓杭州國益路橋公司股權的交易重新定性,否定被用作稅收安排的CFC公司和香港國匯公司的存在,認可對原告等取得的股權轉讓所得征收企業所得稅。一是境外被轉讓的公司CFC(開曼)和香港國匯有限公司僅在避稅地或低稅率地區注冊,不從事制造、經銷、管理等實質性經營活動;二是股權轉讓價主要取決于對中國居民企業杭州國益路橋經營管理有限公司的估值;三是股權受讓方對外披露收購的實際標的為杭州國益路橋經營管理有限公司股權。

2013年11月12日,被告經與原告方充分溝通后,作出杭國稅西通(2013)004號《稅務事項通知書》,原告公司間接轉讓杭州國益路橋經營管理有限公司股權所取得的股權轉讓所得,應申報繳納企業所得稅。2013年11月19日,原告按照前述《稅務事項通知書》的要求繳納了人民幣105310815.32元的稅款。2014年1月17日,原告向浙江省杭州市國家稅務局就上述《稅務事項通知書》提起行政復議。

2014年4月10日,杭州市國稅局作出杭國稅復決字(2014)1號《行政復議決定書》,維持了被告作出的前述《稅務事項通知書》。原告不服杭州市西湖區國稅局關于間接轉讓杭州國益路橋公司股權征稅案件,自2011年9月始,歷經行政復議,行政訴訟一審、二審,西湖區國稅局的決定均得到維持。原告又申請最高人民法院再審,最終于2016年9月8日由最高人民法院作出再審裁定,駁回了原告的再審申請,杭州西湖區國稅局勝訴。

本案爭議點

原告認為本案股權轉讓交易的轉讓方、受讓方、標的公司均為境外的非居民企業,款項支付及股權交割行為也發生在境外。根據《企業所得稅法實施條例》第7條第3款規定,轉讓CFC公司股權屬于境外所得,不負有繳納企業所得稅的義務。

被告則認為原告間接轉讓杭州國益路橋經營管理有限公司股權的交易中,境外被轉讓的CFC公司(開曼)和香港國匯有限公司僅在避稅地或低稅率地區注冊,不從事制造、經銷、管理等實質性經營活動。因此,被告主張原告濫用組織形式且不具有合理商業目的,且搭建的股權架構是以減少企業所得稅為主要目的,可以啟動反避稅立案調查。

同時如前所述,被告強調中間組織架構缺乏經營實質、交易標的估值及交易目的之實質就是境內的杭州國益路橋公司。基于這三項事實,被告有較充分的理由認定原告境外轉讓方轉讓CFC公司和香港國匯有限公司,從而間接轉讓杭州國益路橋經營管理有限公司股權的交易不具有合理商業目的,屬于以減少企業所得稅為主要目的之避稅安排。根據“實質重于形式”的原則進行重新定性,以否定為了稅收安排而設立的境外控股公司的存在,將股權轉讓所得視為來源于境內所得予以征稅。

另一方面,原告則認為其轉讓CFC公司股權并非濫用組織形式的安排,不屬于反避稅調整的范圍。同時一再重申中間組織架構并非無經營實質,原告認為其所控制的CFC公司和香港國匯公司并非是空殼公司,而是一直在從事實質性經營活動,且交易標的估值與一般反避稅條款適用上無必然關系。

最高人民法院裁判要旨

最高人民法院援引稅務機關所根據的三項事實,認定原告等境外轉讓方轉讓CFC公司和香港國匯公司,從而間接轉讓杭州國益路橋公司股權的交易不具有合理商業目的,屬于以減少企業所得稅為主要目的的安排,這一認定符合《企業所得稅法》第47條、《企業所得稅法實施條例》第120條、《關于加強非居民企業股權轉讓所得企業所得稅管理的通知》(國稅函[2009]698號文)第6條的規定。

同時,國稅函[2009]698號文第6條系國家稅務總局為執行《企業所得稅法》及其實施條例而對稅務機關如何認定“不具有合理商業目的”及如何“按照合理方法調整”作出的技術性、程序性規定。稅務機關適用《企業所得稅法》第47條和《企業所得稅法實施條例》第120條的同時適用國稅函[2009]698號文第6條,具有正當性和必要性。

此外,最高人民法院沒有完全否定原告有關CFC公司、香港國匯公司業務活動的主張,只是以其證據證明力與西湖國稅局證據相比處于劣勢為由而未予支持,一定程度上對征納雙方爭議的事實認定標準問題做了回應,同時明確了稅務行政訴訟中的證明標準問題。

對本案的四點評析

一、一般反避稅條款適用的實體要件

《企業所得稅法》第47條提到避稅的要件是企業實施其他不具有合理商業目的之安排,但根據《一般反避稅管理辦法(試行)》第5條規定:“稅務機關應當以具有合理商業目的和經濟實質的類似安排為基準,按照實質重于形式的原則實施特別納稅調整。”那么除合理商業目的考慮外,是否還要考慮交易之經濟實質?

筆者認為,稅法貴在被公平地執行,避稅的認定更是亦然。基于私法自治原則,納稅人有權利通過各種法律形式的選擇與安排,從中獲得稅收利益的最大化。但考慮到稅收強制性與公平負擔,稅法上不能無條件地承認納稅人此種基于私法自治的安排。法律形式的選擇有可能因缺乏合理商業目的而與實質經濟歸屬產生不相匹配的情形,基于量能公平課稅原則及維護市場公平競爭秩序,有必要在稅收征管程序落實稅法的強制性。此時應按其經濟實質而加以調整,從而構成所謂的避稅行為。

因此,盡管《企業所得稅法》第47條并沒有明文規定認定避稅須有交易缺乏經濟實質此要件,但解釋上仍應考慮此要件,有必要進一步考量該項交易行為背后的安排是否出現法律形式與經濟實質不相匹配的異常交易。若不考慮經濟實質要件,直接檢視納稅人交易是否具有合理商業目的,則是對納稅人交易行為的先入為主判斷?故經濟實質及合理商業目的兩者都是一般反避稅條款的成立要件,兩者是并列而非包含關系?因此,一般反避稅條款所涉及的要件有三:1.獲取稅收利益;2.以形式符合稅法規定但與其經濟實質不符的異常方式獲取稅收利益;3.這種異常交易方式缺乏合理商業目的。

二、經濟實質與合理商業目的之適用區別

稅收是企業必要成本為之一,企業為追求利潤的最大化,無不考慮稅收利益之最大化。納稅人為特定交易安排行為的動機往往不是單一,更多的是同時存在多種目的,其中主要包括稅收目的與非稅目的。

盡管基于避稅所選擇的濫用法律交易形式通常是沒有合理商業目的,亦即稅收目的大于非稅目的?但如果納稅人能證明除稅收利益外,還有其他非稅目的或經濟目的,且后者大于前者,則可排除一般反避稅條款之適用。因此,當稅務機關評價特定交易安排為法律形式之濫用,納稅人如能舉出具備合理商業目的證據,可以藉此排除避稅意圖。

本案中,稅務機關通過調查取證證明CFC公司和香港國匯公司均系在境外避稅地或低稅率地區成立且不從事實質性經營活動的公司,受讓方披露的交易標的是杭州國益路橋公司的股權,轉讓所得的實際來源、轉讓價格的決定因素和實際交易標的主要取決于杭州國益路橋公司的估值?

基于以上證據推論,最高人民法院在此事實基礎上肯認稅務機關意見,認定境外轉讓方原告通過轉讓境外CFC公司股權方式,從而間接轉讓境內杭州國益路橋經營管理有限公司股權的交易不具有合理商業目的,屬于以減少企業所得稅為主要目的的安排。然而筆者認為以上論據與其說是不具合理商業目的之說理,不如說是不具交易經濟實質的論證,或是說從不具交易經濟實質間接得出原告交易不具合理商業目的之推論?

合理商業目的是個不確定法律概念,需要對企業的稅收目的與非稅目的進行個案衡量。最明顯的就是即使沒有稅收利益,企業仍會為某一特定交易行為,此時稅收利益只不過是企業多出來的額外福利,故非稅目的大于稅收目的,具有合理商業目的而不構成避稅。例如若本案的中間層控股公司存在有可能提高集團內部的管理效益,或有整合資源、促進對外競爭方面的考慮,則其存在具有合理的商業目的,而不是單純為了免除、降低、或推遲稅負。反之當稅收目的大于非稅目的,例如承擔與其利益不相應的商業風險或是缺乏公平交易條款,往往背后難有合理商業目的作為支撐。

三、關于控股公司結構是否具備經濟實質的舉證責任分配

本案聚焦雙層控股公司結構是否為“濫用公司組織形式”的避稅類型,亦即控股公司組織架構的中間層公司是否缺乏經濟實質且無合理商業目的。在本案中,稅務機關及最高人民法院方面基于以下證據認為,在“原告-CFC-香港國匯-國益路橋”控股架構中,注冊于開曼的CFC和注冊于中國香港的國匯沒有實質經營活動。

這些證據分別是:CFC是沒有永久性經營設施或人員配備的控股公司;CFC公司2005年發債說明書證明CFC公司除了控股香港國匯公司并通過其控股杭州國益路橋公司之外沒有其他實質性的經營,CFC只在國益路橋有實質性投資;香港國匯公司2010年唯一收入就是國益路橋的股息;開曼和香港兩地屬于避稅地或低稅率地區。

對此,原告提出以下證據,認為稅務機關所提證據并不能證明“濫用組織形式”,CFC公司與香港國匯公司均具有經濟實質,不存在避稅安排。主要證據有:CFC公司具有自己的經營管理活動,實施了債券發行、維持債券上市、債券評級、審計、抵押品托管、支付債息等管理活動,除發行債務外一直致力于境外首次公開股票發行、尋找投資項目、降低運營成本等工作,且配備了相應的人員、辦公場所、設備。香港國匯公司配備了相應人員、辦公場所、設備,是行使管理職能的公司。香港國匯2004年前房地產經營活動等證明(但香港國匯簽的投資合同、租賃合同、債息支付等外文證據,被法院以無全部中文翻譯為由全部否定)。

當是否具有經濟實質事實陷于真偽不明的情形,此時問題轉為應由何方來承擔系爭交易是否有經濟實質的舉證責任。對此,最高人民法院于裁判文書提到:“稅務機關在原審中所提供的證據的證明力更強,具備相對優勢,本院對上述事實予以認可。再審申請人有關香港國匯公司2004年以前從事房地產投資業務,CFC公司一直從事投資股權、發行債券、管理股權、債權的業務活動等主張,不足以否定上述事實基礎,其所提交的證據證明力不足,本院不予支持”。最高人民法院明確由稅務機關承擔交易是否有經濟實質的舉證責任,且證明標準為相對優勢標準,此為本案裁判的一大亮點,值得以后納稅人及稅務執法機關在類似案件給予高度的關注。

四、稅法否認控股公司結構的法理探索

本案最富有實踐意義及學術價值之處,在于通過間接股權轉讓的經濟實質認定,更進一步否定被用作稅收安排的境外控股公司的存在。盡管作為本案執法依據的《關于加強非居民企業股權轉讓所得企業所得稅管理的通知》(國稅函[2009]698號)第6條,已為《關于非居民企業間接轉讓財產企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第7號)所廢止并取代。但根據《特別納稅調整實施辦法(試行)》第94條規定:“稅務機關應按照經濟實質對企業的避稅安排重新定性,取消企業從避稅安排獲得的稅收利益。對于沒有經濟實質的企業,特別是設在避稅港并導致其關聯方或非關聯方避稅的企業,可在稅收上否定該企業的存在”,此即一般學理所提到稅法穿透理論在反避稅效果的應用。須注意的是,稅法穿透適用在本案的結果是直接否定控股公司存在,而非將納稅人身份由非居民企業穿透而變為居民企業。

問題是避稅的不利后果是稅務機關有權按照合理方法調整補稅,缺乏經濟實質的避稅交易并不等于就能無條件穿透合法存在的公司。正如在最高人民法院(2015)行提字第13號德發案裁判書提到:“拍賣行為的效力與應納稅款核定權,分別受民事法律規范和行政法律規范調整,拍賣行為有效并不意味稅務機關不能行使應納稅額核定權,另行核定應納稅額也并非否定拍賣行為的有效性。”結合本案,筆者認為,稅務機關進行特別納稅調整,雖未否定股讓效力,若還可更進一步選擇穿透控股結構而否定其存在,仍應有嚴格限定,不宜輕易否定控股公司的存在,須有一個明確能讓人接受的穿透判斷標準為妥。

代結語:避稅調整的法理基礎在于維護市場機能

正如最高人民法院在判決所指“本案事關稅收法律法規和政策的把握,事關如何看待中華人民共和國稅務機關處理類似問題的基本規則和標準,事關中國政府涉外經貿管理聲譽和外國公司與中國公司合法權益的平等保護”,如何為避稅調整選擇穿透的方式,提供更具明確性判斷標準及更有信服力的說理過程,或許是今后反避稅行政執法工作中值得被期待的努力方向。

筆者認為,避稅調整背后的法理基礎重點不在于國家稅收利益的考慮,更主要理由在于否定納稅人因避稅反在稅法上獲得更有利的地位,避免市場經濟競爭優勢取決于鉆法律漏洞能力,維護并讓市場機能得以充分發揮。如果只是考慮國家稅利益的維護,那么應當通過修改稅法填補間接轉讓股權所產生規避《企業所得稅法實施條例》第7條第3款規定的法律漏洞,但私法自治與量能平等課稅都是同時存在,兩者是市場經濟的雙翼,不可偏廢,故世界各國都難以避免無漏洞的稅收立法。

何況如果通過修改稅法方式,把稅法修改得更細以避免產生漏洞,不僅在立法層面上不現實,執法上也會面臨“上有政策、下有對策”的困境,反而產生更多的稅法漏洞。特定交易是否要課稅或進行反避稅調整,不論是從國家利益或納稅人權益保護,偏于任何一面,都有局限,更容易限于對立。或許采用因勢利導順勢而為的方式,回歸市場機制運作層面來思考,更能提高稅法執法標準的可預測性及與納稅人對稅法遵從度。

(作者李俊明為北京大學法學博士,上海交通大學法學院財稅法研究中心執行主任)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司