- +1

生活在杭州

沈寅

上有天堂,下有蘇杭。上海人夾在兩個人間天堂之間,有選擇,難免會傲嬌。

就像我,總想給蘇杭分個高低。

一開始就喜歡蘇州多些。首先是近,沒通高鐵時,去杭州要兩小時,蘇州就近許多。而且蘇州舒服,城區小小的,生活氣息濃郁,隱藏在社區巷子里的各種好吃餐廳和小吃就多。

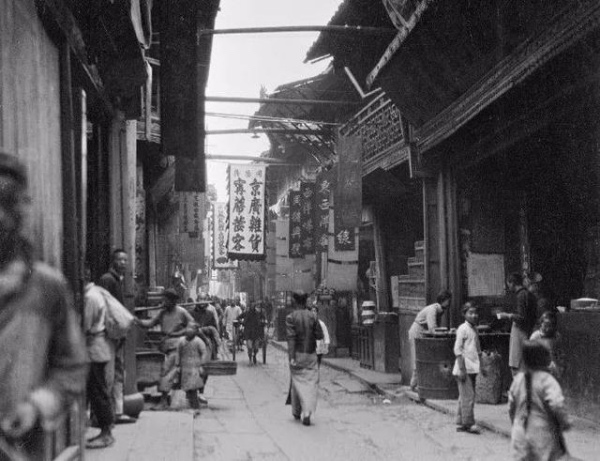

相比之下,杭州的西湖邊上總是圍滿了游客,水泥砌造的湖岸,加上沿岸各色新潮商店,一派現代化景象。整個杭州像一個巨大的景區公園,而西湖則是園中巨大的人工湖。交通也不方便。沒網絡專車的年代,杭州的出租車司機拽得很,特別是交班時段,打不到車,就算打到了路上也堵,去哪兒都費勁。

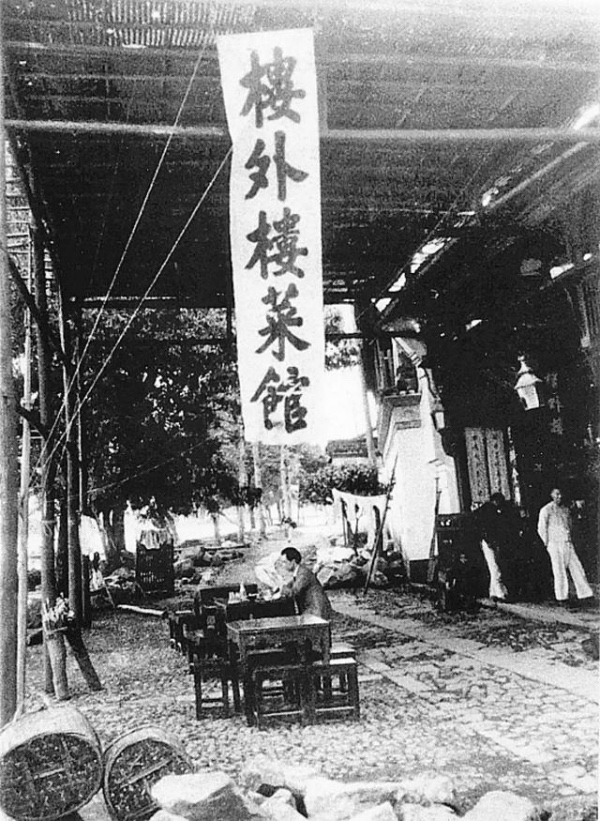

吃也不方便,樓外樓總排隊。龍井蝦仁、西湖醋魚、宋嫂魚羹……杭州的名菜,名字誘人。當年魯迅帶著許廣平在杭州度“蜜月”,從西冷印社一路走到樓外樓,吃了一頓飯,席間點了西湖醋魚、叫化雞等,魯迅難得吐出了兩句夸贊:“魚肉很鮮,味道鮮美。”

這真難得。魯迅素來對杭州印象不佳,1909年他從日本被母親召回國,先在杭州待了整整一年,在兩級師范學堂教化學和生理學。從許壽堂的回憶文章里看,魯迅一年里只是游了西湖一次,興致也不高,“‘保俶塔如美人,雷峰塔如醉漢’,雖為人們艷稱,他卻只說平平而已。煙波千頃的平湖秋月和三潭印月,為人們所流連忘返的,他也只說平平而已。”或許因為幼年時祖父周福清行賄案時被關押在杭州,魯迅不定期去探望,其幼年心理蒙上了陰郁。周家也是隨著祖父犯事而走上衰敗,所以,杭州成為了他內心一塊瘡疤。

不過,1928年7月重游故地時,樓外樓的菜倒是讓魯迅很滿意。除了對西湖醋魚不吝夸贊外,他還喜歡一道蝦子燒鞭筍。杭州有山丘,筍自然佳。當日陪同魯迅的川島(章廷謙),寫了篇《憶魯迅先生一九二八年杭州之游》,其中記載道,“到杭州的第二天,由鄭石君邀往湖內樓外樓午飯,肴饌烹調,頗受魯迅先生的欣賞,對菜肴中的一味蝦子燒鞭筍,魯迅先生尤為贊許。”

或許吃得太高興了,兩天之后,魯迅又選擇樓外樓設宴回請鄭奠、川島、許欽文等友人,他高興地說:“50多天前,我和廣平結婚了。今天請飯,雖非喜酒,但也包含了這層意思。”

看來,樓外樓的菜是名不虛傳。近代杭幫菜分為兩大派,“湖上派”和“城廂派”。其中,“湖上派”以樓外樓為代表。

招待來杭州旅游的商賈游客的餐廳,逐漸形成自己的菜品風格。樓外樓當年名氣真是大,算得上杭州首屈一指的高級餐廳,許多名流商賈都在此吃過飯,連日本人也是。芥川龍之介就在樓外樓吃過飯,當時點了一道生姜清煮的鯽魚,還喝了老酒,并在樓外樓店門口留下一張合影。

1921年,芥川于杭州岳飛墓前

不過,到了現在,上海人看樓外樓,心境就很微妙。樓外樓應該是好吃的,可畢竟是旅游景區店,就好比上海城隍廟里的綠波廊和南翔小籠。面向游客,價格多少就有點虛高,用餐體驗也受影響,客流量高了,服務和質量往往跟不上。上海人在上海,都不太會去城隍廟排隊吃小籠,為什么要跑杭州來遭這份罪?西湖醋魚在杭州哪里吃不到?早幾年,西湖邊上的餐飲店聚集地,到處是拉客吃飯的人,叫賣的都是西湖醋魚、龍井蝦仁這幾道菜。

我想,當年不喜杭州,應該就是不喜歡西湖景區的旅游商業氣息。商業氣息濃郁,斬客的事情就多。郁達夫的《杭州》一文里說,“所以由外鄉人說來,每以為杭州人是最狡猾的人,狡猾得比上海灘上的滑人還要厲害。但其實呢,杭州人只曉得占一點眼前的小利小名,暗中在吃大虧,可是不顧到的。”郁達夫是浙江富陽人,如今也屬杭州市富陽區。杭州人評價杭州人,總客觀些。

上海人把敲游客竹杠,稱為“斬蔥頭”,杭州人叫“刨黃瓜兒”,來源于舊時商家把黃瓜刨了皮冒充雪藕,抬高了價格賣。

敲竹杠的套路不止一種,就算是杭州人,也會大水沖了龍王廟,照樣被刨黃瓜兒。比如當年作家施蟄存,看到報紙上一張“桂花廳賞桂之盛況”的圖文推薦,被種了草跑去看,結果貨不對板,滿眼就是一片墳山和稀疏的桂樹林子,“已有許多人在那里吃茶,有的坐在條凳上,有的蹲在墳頭上,有的躺在藤椅上——這大概是吃坑茶了,有的靠在墓碑上。吃茶之外,還吃栗子,吃豆腐干,吃梨兒,吃藕,吃沙地老菱。想不到荒涼凄寂的北邙山,卻成為鬢影衣香的南京路。”既來之,則安之,他姑且坐下來買杯茶喝,結果水也好像沒燒開,菱角也貴,桂花不許采只能買。他滿腹牢騷,索性給了“天價”茶錢走人。茶館老板似乎看出了他的不愿意,對他說:“先生,一年一回,難得的。”

施蟄存到底是杭州人,被刨了黃瓜兒,還要總結幾句。他說,“被刨了黃瓜兒的外鄉人,逢人便說,若惟恐人不知自己之被刨。而這些被杭州鄉下人刨了黃瓜兒的杭州城里人卻怡然自得,不以被刨之為被刨也。”

所以,他也懂得了訣竅,碰到朋友問他哪兒去玩,他就推薦滿覺隴賞桂花,問他怎么樣,他就回答,“很好,很熱鬧,桂花真不錯。”聽到朋友也被種了草,他才覺得:“這才算是我賞了桂哪!”

前陣,我在網上讀到的一篇文章,作者被網上圖文所迷,欣欣然驅車從上海跑去西湖邊一家奢華酒店的著名餐廳吃飯,吃下來又覺不如預期,一來餐廳也不是地道杭州菜,而且往往高價菜若滋味未能鎮得住食客,那失望感一旦升起了就會愈演愈烈,最后竟覺得連路邊食肆的菜品都不如。二來服務也欠滿意。作者學著米其林暗訪評委將餐巾掉落在地,服務員居然沒給她換一塊新的,只是拾了起來,抖了抖灰,重新撲在她腿上。作者在文中大叫不值,說杭州沒有高級飯店的命。我想,許多同樣吃過這家餐廳的人,估計都不會這樣,花了重金又嚷嚷不滿意,這不等于承認自己眼光差、不懂吃嗎?真不如學學施蟄存,當人問如何,就絕口稱贊。

杭州有沒有高級飯店的命?我不知道。但我在杭州吃得高興、覺得好吃的若干經歷,都不在高級飯店,反而是巷子里的館子。我問在上海的美食家朋友,一位杭州人,去杭州到底要不要吃高級飯店?她悠悠地吐出一句話——“杭州菜就是家常菜。”我有點懷疑:“你們家平時也做西湖醋魚嗎?”“當然!”

自此,我去杭州就舍棄西湖邊的奢華酒店,開始往生活區里鉆。周遭環境一變,游客就變成了一個(偽)居民,這下,果然發現了生活在杭州的妙處。

有次我去杭州衛視采訪,住在電視臺附近,酒店邊上社區里就有一家“老頭兒”,那時還未成網紅店,我就納悶怎么那么多人吃,還都是杭州當地人。稍作觀察,后一天我也去了,早早地趕在店開門前去,免去了排隊的煩惱。

都是家常菜,白斬雞、醬鴨、炒腰花、干煎帶魚還有油爆蝦,我點了一桌子,有種意料之外的平實和親切,就仿佛許多年前上海的社會餐廳,雖不那么精致,當然菜也不貴,卻來自廚師的看家本領,自有其美味,帶著一股子煙火氣。當然,上海這樣的餐廳已很難找到了——稍微發現家不錯的,一定不能聲張,否則被網上一炒,變成打卡店,質量和風味頓失,換來的都是排隊和喧鬧。

杭州那時還能找到這種餐廳。就在某個社區,有一家當地人的口碑面店。發現它之前,我只吃過奎元館的蝦爆鱔面,對杭州面條的認識也僅止于此。

奎元館,杭州品牌名店,文字記載中,做法及其考究。首先是選材,黃鱔買不大不小的,一斤在三四條之間,蝦仁是鮮活河蝦,一斤在120只上下,面粉用無錫產頭號面粉,面條用人工搟制。烹制時更復雜,不同食材不同處理,鱔片用菜油或花生油爆,蝦仁用豬油炒,面條燒好要用小車麻油澆,再用鱔片蝦仁汁滾面,讓鮮味滲入面條,又要使面條不發漲。

光看文字讓人垂涎欲滴,可在奎元館吃的那碗蝦爆鱔面,并沒給我留下什么印象,倒是社區里這家,蝦爆鱔面端上桌,熱氣騰騰,油光四溢。先嘗一口湯,鮮燙——溫度是美味的必要條件,看來店老板深諳其道。蝦爆鱔澆頭,濃油赤醬,顯然是猛火快炒出的,鱔片脆,蝦仁嫩,混入面湯中,各自的鮮味也隨之蔓延在湯水中。當然店家不會如文字記載中那般處理原料,可澆頭炒得著實讓人欽佩。

相比上海,杭州的澆頭中有一股子爽利江湖味和鑊氣。爽利或許出自杭州人的性格,鑊氣則是猛火快炒。面湯中還有種讓人著迷的香,一種世俗又粗壯的香,我細細品嘗,想找到其來源,百思不得其解后,偷偷瞧灶間,發現廚師每每趁面湯出鍋前都會往碗里舀一湯勺糊狀物,啊呀,原來是豬油,我竟忘了這味道。

一到晚上,社區里更是熱鬧。我在各種夜宵店、小吃鋪流連忘返,實在吃不過來,恨不得能多待幾天,嘗遍了再走。當時還沒外賣快送,尋找夜宵店就像探寶一樣,充滿了驚喜和成就感。沒有資本和流量灌注的時代,這些小店安心地憑手藝做好每一道菜,求的也不是變成網紅店一夜暴富。這種歲月靜好的感覺,讓人想起西湖孤山,我特別喜歡的西湖那一段。

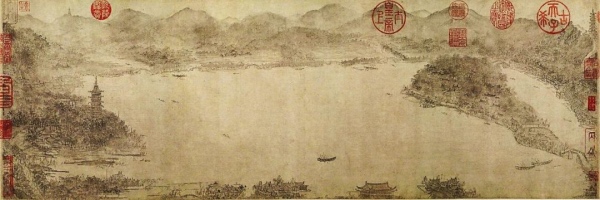

有次從浙江省博物館走出來,眼前西湖湖水水波不興,遠處矮矮山頭隱隱綽綽,近處數株柳樹懶散地垂低絲絳,微風中也懶得擺動一下,就像李嵩的《西湖圖卷》中那樣,我不禁心中贊嘆——這才是西湖啊,野逸,散漫,卻充滿生機。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司