- +1

馬上評丨13歲女孩7萬元“瘋狂游戲”,青少年模式為何失效

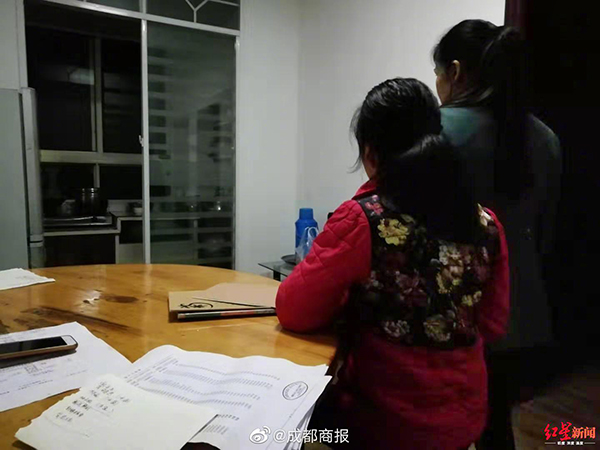

13歲的女孩不明白,這7萬多元意味著貧寒之家的全部積蓄。51歲的母親,文化程度有限,別說支付寶、網銀,連微信有沒有。出于節約考慮,連最簡單的銀行卡短信提示功能也沒有開通,直到積蓄被花光才發現蹊蹺。

近年來,未成年人瞞著父母,私自盜用家庭積蓄,沉迷網游、打賞主播的案例層出不窮。類似新聞標題都是這樣——“小學生打賞網游主播,花光家中積蓄父母竟不知”“11歲女兒給主播刷4萬禮物,父親哭訴:沒錢過年。”

很多人都有相同的感受,現在的孩子既早熟又幼稚,無法理解行為可能帶來的后果,卻過早地擁有了與年齡不匹配的能力。

不少家里的大人,換個新電視機,遙控器都得學一陣子。可還在上小學的孩子,玩網游、打賞主播,新生事物上手就會,也更容易上癮、無節制地沉迷其中。

《民法總則》規定八周歲以上的未成年人為限制民事行為能力人,實施民事法律行為由其法定代理人代理或者經其法定代理人同意、追認。類似事件發生后,家長都會以未成年人大額打賞充值,不屬于與其年齡、智力相當的民事行為,法定代理人沒有追認為由,要求認定該行為無效,返還全部充值和打賞。

網游直播平臺面對輿論的指責,一般會用平臺已設置青少年模式的理由來為自己免責。官方說法一般是,平臺不贊成未成年人在觀看直播時充值打賞,如果未成年人打賞未經監護人同意,一經核實,平臺會全額退款。

錢的糾紛其實不難解決,即使家長與網絡平臺協商不成,最終也可以訴諸法律。但對于那些文化程度有限的家長而言,比起事后如何追回被花光的積蓄,心力交瘁的他們更想知道,究竟如何預防孩子沉迷網游、直播?

青少年模式,似乎是一個解決路徑。但不少平臺設計之初,有意無意地將青少年模式作為事后免責的幌子,并未真心設計防止未成年人沉迷的機制。

以我經常使用的某影視軟件為例,平臺上有相當多并不適合未成年人觀看的影視作品。但點開軟件,只出現一個彈窗提示,“XX視頻特別推出青少年模式,該模式下部分功能無法正常使用。請監護人主動選擇,并設置監護口令。”該平臺根本沒有設計驗證用戶年齡的選項,所謂青少年模式,只是形同虛設。

相當多的網游直播平臺,并未強制要求用戶實名注冊,為未成年人留了后門。還有一些要求實名注冊的,青少年會采用“上網買灰色身份證號”“偷父母甚至爺爺奶奶身份證”等方式繞過監管。

由于未成年人對網絡使用的成癮性更強,金錢觀尚不成熟,買游戲裝備、打賞主播花錢如流水。極個別網游直播平臺,心懷惡意,甚至將未成年用戶作為主要收入來源。商業惡意逐利無底線,想讓唯金錢、唯流量至上的個別網絡平臺,認真設計青少年模式,防范青少年沉迷,無異于與虎謀皮。對此,需要監管層面及時亮劍,讓青少年模式真正硬起來。

防范未成年人沉迷網絡,青少年模式是一柄利器。對此,已有不少頭部網游平臺做出積極探索,對疑似未成年用戶開啟不定期“人臉識別”、用戶使用時長限制、“宵禁”等方式,綜合施策,防游戲沉迷,“智斗”熊孩子。

說到底,防范未成年人沉迷網游直播,關鍵在網絡平臺能否拿出犧牲部分商業利益,把社會利益放在首位的擔當。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司