- +1

101年前,人們是怎樣過雙十一的?

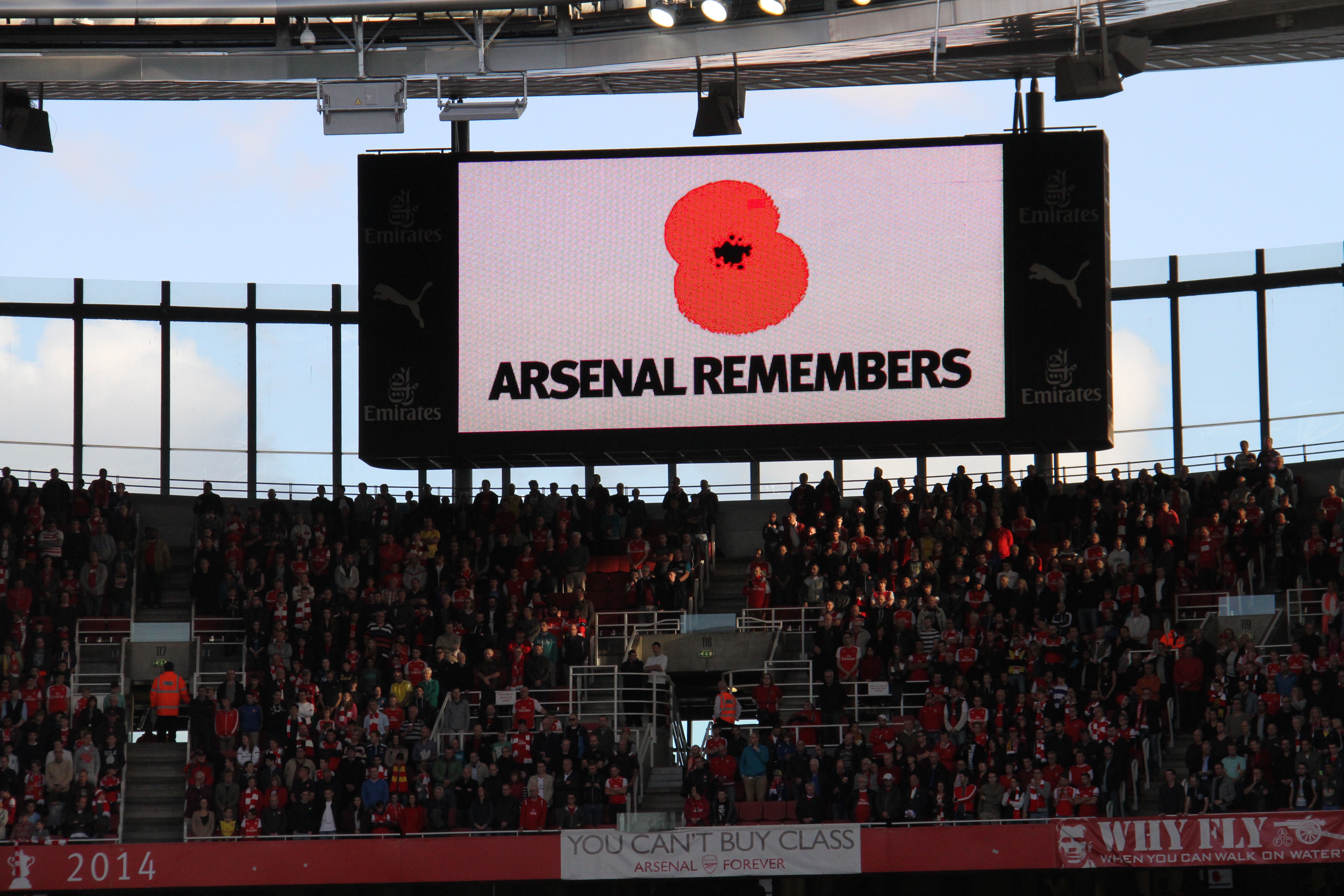

編者按:每年的11月11日,在我們舉國購物之時,英國街頭卻處處可見人們在衣領上別上一朵小紅花。在大家熟悉的英超聯賽中,對陣雙方的球員、主帥也大多會佩戴紅花出場,并在賽前會舉行悼念儀式。

101年前的這天,即1918年11月11日,第一次世界大戰結束,世界迎來和平。這場戰爭耗時四年,是人類歷史上第一場全球規模的大戰,五大洲共有7000萬名士兵(戰爭前世界人口約為18億)參與戰斗。四年間,戰爭導致了超過3500萬的士兵和平民傷亡,歐洲在20世紀初成長起來的整整一代人,消隕在了戰場之上。

此后,11月11日這一天,便成了悼念死者、呼吁和平的一戰紀念日(Remembrance Day)。而人們身上這朵小紅花,則被稱為“國殤虞美人花”。

對于這朵小小的花,百年來也有不同的爭議——有人奉為圣物,有人拒絕佩戴,亦有國人認為這是罌粟花,甚至與鴉片戰爭聯系在一起。事實上,虞美人和罌粟花并非同一種花,但為何它被選為紀念之花?在《彗星年代 1918:世界重啟時》一書中,德國歷史學家丹尼爾·舍恩普夫盧格著回到源頭,為我們解惑。本文選自《彗星年代》一書,以此悼念一戰中犧牲的所有士兵和平民,愿世界和平。

圖/歐新社

現在我們接過火把

并將那紅色的虞美人花

穿戴在身上以致敬逝者們

不要畏懼

否則他們的犧牲就沒有意義

我們將把教訓傳遞下去

那是他們用生命換來的

在弗蘭德斯戰場

——莫伊娜·邁克爾,1918年

1918年11月11日這天早上,德意志帝國的皇帝被懸吊于紐約兩座摩天大樓之間。毫無生命跡象的國王陛下在長繩的一端搖擺著,身邊陽光普照,彩紙飛揚。自然,這并非威廉二世本人,而是一個飾有威風凜凜的八字胡、戴著尖頂軍盔的巨型戲仿人偶。人們從樓上扔下的白色紙帶,在皇帝的軍盔上稍作停留后,便以一種帝王般的從容姿態緩緩飄落到其下的人間街谷。

美國東部時間清晨5點,協約國與德意志帝國之間正式停戰。“匈人”(Hunnen)——自戰爭爆發以來美國人對德國人的稱呼——四年來頑強作戰,此刻終于屈服。第一次世界大戰以全世界1600萬人的性命為代價由協約國取得勝利。成千上萬的紐約人在打開早報后涌上街頭,高樓與高樓之間是一片片歡慶的海洋。盛裝打扮的人們,與身著制服的士兵及護士肩并肩、手拉手,互相敬禮和擁抱。鐘聲和禮炮聲不絕于耳,進行曲與軍號演奏此起彼伏,加上不計其數的歡笑、歌唱和齊聲呼喊,連成一片如同巨浪拍岸般的轟鳴。汽車叭叭作響,載著熱烈揮舞旗幟的乘客在人群中緩緩穿行。鋪天蓋地的手繪海報,自我標榜的演說家,三五成群的樂手,在馬路上載歌載舞的人們:整座城市陷入一場即興的街頭狂歡。在這勝利的日子里,紐約人放下手頭的一切工作,信心滿滿地認為整個世界即將實現和平。

1918年停戰日后,人們在慶祝和平

莫伊娜·邁克爾(Moina Michael)是佐治亞州一家女子學院的舍監兼教師,不久前她暫時離開了崗位。這位年近半百、身體依然壯健的女士,這幾個星期以來一直在為基督教女青年會舉辦的訓練營工作。訓練營設于曼哈頓的哥倫比亞大學,在那里,莫伊娜協助一些即將派往歐洲的男女青年進行準備工作。他們之中表現優異者很快就將作為民間志愿者橫跨大西洋,為那里的前線士兵建造臨時供應站。就在正式停戰前兩天,莫伊娜·邁克爾偶然得到一本《婦女家庭雜志》(Ladies Home Journal),上面刊登了加拿大軍官約翰·麥克雷(John McCrae)的戰爭詩《在弗蘭德斯戰場上》(In Flanders Fields):“在弗蘭德斯戰場上,虞美人花綻放于/十字架之間……”詩句旁生動地畫有雙眼凝視天空的英勇士兵形象。她被吸引住了。在詩的末尾,作者描繪了這樣一幅圖景:即將死去的士兵,奮力抬起他無力的手,將戰斗的火炬傳遞下去。詩句和畫面在莫伊娜的心中不斷浮現,她覺得這首詩像是寫給她的,那些死去的人仿佛正透過文字呼喚著她。就是她!她必須伸出手來,牢牢握住那正在下墜的火炬:和平與自由!她必須貫徹這一信念,并為之奮斗:數以百萬的犧牲者不能被忘記,他們的血不能白流,他們的死不能沒有意義!

莫伊娜·邁克爾

麥克雷的詩深深觸動了莫伊娜和她心中的使命感,于是她抓起鉛筆,在黃色的信封上寫下自己致虞美人花的詩句,“這些為死者綻放的花”。她用一組朗朗上口的詩句高呼,把“來自弗蘭德斯戰場的教訓”傳給還活著的人:“現在我們接過火把,并將那紅色的虞美人花/穿戴在身上以致敬逝者們/不要畏懼,否則他們的犧牲就沒有意義/我們將把教訓傳遞下去/那是他們用生命換來的/在弗蘭德斯戰場。”

加拿大軍官約翰·麥克雷

當她把這些詩句寫到紙上時,一些年輕人來到她的書桌旁。他們湊了10美元送給莫伊娜,以感謝她照顧他們在訓練營的起居。她收下支票,突然有了主意:她不會把剛剛的感受留在文字里,無論那些句子本身有多美。詩,應該化為現實!“我要去買紅色的虞美人花……從現在開始,我會一直戴著它們。”她對不明所以的年輕人如此宣布。她把麥克雷的詩指給他們看,在猶豫了片刻后,又給他們朗誦她自己的詩句。年輕人們大受鼓舞,紛紛表示自己也要佩戴虞美人花。莫伊娜保證她會替他們弄來。于是,在停戰日到來前的剩余時間里,她穿梭于紐約的大小商店之間苦苦尋覓。顯然,在這座商品供應充足的世界大都會里,盡管不乏各色各樣的人造花,但要找到詩中所歌頌的那種“傳說中的”紅色虞美人花,選擇也是十分有限。直到來到沃納梅克百貨公司,莫伊娜終于有所收獲。在這家紐約巨型百貨商店里,無論是布頭紐扣還是汽車,一切都應有盡有,甚至還有水晶餐廳。她買到一大朵紅色的仿真虞美人花,可以放在她的書桌上,此外還有兩打四瓣的虞美人花。回到營地后,她便把花別在那些即將啟程前往法國執行任務的年輕人的大衣翻領上。一種符號的流行總是有著平凡無奇的開始。幾年之后,“國殤虞美人花”便將成為整個英語世界悼念一戰犧牲者的經典象征。

對虞美人花的狂熱,誕生于這樣一個非同尋常的歷史時刻:就在這一秒鐘,全世界有數百萬人在慶祝,有數百萬人的生活被打斷,還有數百萬人不是陷入巨大的哀傷,就是咬牙切齒地發誓報復。然而從下一秒鐘起,虞美人花便進入歷史,化為未來。一方面,它提醒人們去面對那剛剛才成為過去的現實,不能輕易遺忘。在這層意義上,它屬于整個世界“追思文化”的一部分。人們到學校、政府機構和兵營里舉行儀式,豎起紀念碑,把死難者的姓名鐫刻在石碑上。另一方面,莫伊娜·邁克爾的想法著眼于未來,因為人們已經流了太多血、做出太多的犧牲,在他們的墳頭上應該有自由綻放的鮮花。對她來說,這是托付給下一代人的責任。這一期許無疑是天真的,來源于一個突發的靈感和她虔誠的信仰。戰爭結束了,這不僅僅是向她、也向她的許多同時代人提出了一個迫切的問題:未來將如何?這個問題促成對一種讓生活更美好的自由發想,卻也帶來了焦慮;它孕育了種種顛覆性的創見、夢想和渴望,卻也醞釀出可怕的噩夢。

在1918年,保羅·克利(Paul Klee)創作了《巴黎彗星》(De rKomet von Paris)這幅充滿諷刺和寓意的作品,它描繪的恰恰是這種介于過去和未來、現實和愿景之間的狀態。克利創作這幅用水彩上色的鋼筆畫作品時正在巴伐利亞皇家飛行學校任職,如果你仔細看,會發現畫上其實有兩顆彗星:一顆是綠色的,拖著長長的弧形尾巴,另一顆則是呈六角星狀的大衛之星。它們環繞著一位走鋼絲的人的頭部,他拿著一根桿子,在巴黎埃菲爾鐵塔的高空上踩著若有似無的鋼絲維持平衡。《巴黎彗星》不是特例,保羅·克利在這一時期投身于抽象藝術的創作,諸多作品都出現了高懸于城市天空的星體。在畫中,遠方的巴黎——敵人的首都,卻也是藝術的故鄉——如同一座現代伯利恒。一直以來——尤其是在20世紀前期一觸即發的氛圍里——彗星都象征著未知的變數,被視為某種征兆:歷史性事件的爆發,影響深遠的變革,抑或是徹頭徹尾的災難。它是我們從未設想過便突然在遠方現身的種種可能性,也是我們還無法清楚辨識的未來。彗星的小姐妹流星邀請人們許下美好心愿;但同樣作為罕見天象的隕石,則以撞擊地球的破壞力帶來了恐慌。1910年,一月大彗星和哈雷彗星在短短幾個月內先后來訪,到處都有人在為世界末日做準備;1918年6月30日,美國北達科他州又傳出理查頓隕石墜毀的消息。它們給克利的創作提供了靈感。

保羅·克利《巴黎彗星》

在克利筆下,走鋼絲的人努力地保持著平衡。一頭是地球的建筑奇跡埃菲爾鐵塔,另一頭則是無法預測又充滿危險的宇宙。畫中人懸在中間,不完全屬于任何一方,盡管頭已升至云中,卻越來越有失去平衡、一頭栽下的危險。圍繞他頭部飛舞的星星,與其說是靈光乍現,倒不如說讓他看起來更像一個茫然的醉鬼。扭曲的雙眼似乎在表明,星星已讓他天旋地轉,失足墜落只是遲早的事。

可以說,保羅·克利出色地讓《巴黎彗星》成為對1918年現實生活的絕佳諷刺:人們在狂喜和失敗主義情緒之間來回搖擺,滿懷希望又不無擔憂。閉上眼時有無限美好的憧憬,睜開眼卻是嚴峻的現實。在1918年11月11日停戰日這天,歐洲的昔日世界宣告毀滅,人們在一片斷壁殘垣中慶祝革命的爆發。帝國土崩瓦解,世界秩序有待重建,對于那些迷信彗星具有神秘啟示的人來說,這無疑是異象的應驗。在這百廢待舉的關鍵時刻,對未來的設想猶如流星雨般四面飛散。難得歷史顯得如此開放,一切都重新分配,并完全掌握在人們手里。難得過去顯得如此必要,它帶來的教訓可迅速轉換為拯救未來的良方。難得面對一個徹底改變的世界,你沒有任何借口,只能行動起來,為自己對將來的期望而奮斗。要有全新的政治理念、全新的社會,還要有新文化、新藝術和新思想。人們宣布,20世紀的新人已經從戰火中誕生,他們將免受舊世界的侵蝕。如同鳳凰涅槃,歐洲乃至整個世界,都應從灰燼里自我振作。一切皆有可能,愿景如旋轉木馬般轉得飛快,以至于這個時代的許多人都有了眩暈感。

本文本文選自《彗星年代 : 1918,世界重啟時》一書

《彗星年代 : 1918,世界重啟時》

(德) 丹尼爾·舍恩普夫盧格 著

簡心怡 譯

新經典文化·文匯出版社

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司