- +1

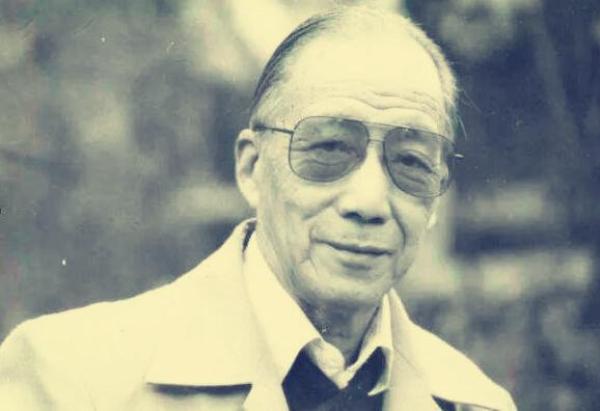

往事|憶父親陳從周:丹青只把結緣看(上)

陳從周先生(1918-2000)是知名園林研究大家、古建筑學家,同濟大學教授、博士生導師,擅長文、史、兼工詩詞、繪畫。著有《說園》等。陳從周曾言,“我沒有進過美術學校,我就是利用酷熱與嚴寒的日子度我自得其樂的尋美生活。”

本文為陳從周先生次女所撰,追憶陳從周先生從小酷愛書畫,追尋多位書畫家學習的畫藝往事。《澎湃新聞·藝術評論》將分上、下兩篇予以刊發(fā)。

半生涂墨啟蒙師

1923年的一個黃昏,杭州城北青莎鎮(zhèn)散花灘的街頭巷尾寂靜得有點冷清,茶館雖在迎客,店鋪還在開張,卻偶見幾個過路人行走匆匆;樹葉正在飄落,西風一陣緊似一陣,是秋天了。一位年過半百身著舊灰袍、腕夾畫冊紙筆的背影正徑直向一棟清末紹興式的二層小樓步去,老先生是杭州小有名氣、往返于滬杭作畫、左腕畫功力亦深的袁次安。我的祖輩世代務農(nóng),祖父陳清榮雖經(jīng)營紙業(yè)有方,但因前輩無一讀書人而憾,他不惜重金,四處尋畫師,他要親睹四子陳獻文,陳鼎文,陳彤文,還有年幼的陳郁文(我父親)除完成學業(yè)外,還要學會書畫,造就陳家第一代“讀書人”。

東向的書房“回照”,遮不住的透窗初陽,使懸有“清可軒”額更醒人眼目,幾位兄長都已安立在書桌前了,此時祖母曹守貞將年僅五歲的幼子陳郁文也帶進了書房,首次見到跳躍在畫面上栩栩如生的飛鳥鳴雀、蘭竹花卉,陳郁文稚嫩的臉頰上那瞪大的雙眼,看呆了,看傻了,這與家中小園的花鳥,樹影有何異?原來戶外的蘭圃,山水也可移入紙上,他想:“我也要畫。”以后兄長們學畫,他常在旁觀看。“丈曾客余家授我諸兄繪畫,時余則尚垂髫也。”一年后祖父陳清榮病逝,大伯陳獻文不善經(jīng)營,家境日見破落,袁師不再登門教畫了,雖祖母已略察幼兒神魂顛倒于畫畫中,可家中哪有余錢請畫師呀!兄長繪畫要用去很多紙墨,開銷是不小的。有一日,陳郁文看著淅瀝雨后屋前的青石板漸干,水跡漸消,仿佛一張巨大的宣紙平鋪,他記起古人不也有借著石板練畫的故事嗎?他找我祖母曹氏說:“媽媽,我可以在石板上畫圈圈,我只要一枝筆,一缸水。”曹氏眶盈熱淚找來了一只舊魚缸,以后十多年,無論搬家到哪兒,那十多尺的清石板都是陳郁文筆下的紙,那口盛著水的缸便是墨汁了。

今年九十高齡的堂姐陳茂漪常說起青年時的小叔在石板上練字畫的日子,他的筆力,腕力,氣勢多少是從那時開始的,文革后期,父親被安排去掃地拖梯,他用掃帚拖把作筆,地面為紙練丈幅大字,因用力大,地板擦得格外的凈亮,工宣隊表揚,他則憶起了兒時的青石板,磨杵成針。

放學路上,一個身背書包的小學童,拐道向鄰處的一家裱畫店“裝池”步去,他壯著膽,推開了這家北向單間街面店鋪,見正中放著一張裱畫桌,上方置裱畫師白天作畫、夜間睡覺的八仙桌,兩把椅;壁上那滿貼著的裱畫,有山水鳥卉,有仕女人物,各具其美,將他帶入了繪畫世界,“我要畫!”這不再是孩童的耍嬌好玩,是又一次真求學畫之渴望啊!

從此,“回照”書房總有一個弱小的身影踮著腳,貼著桌,用那支毛筆在紙上揮來舞去,四周的墻上濺滿了墨跡,不知何時,他也會煞有介事地往后輕甩,隨即放入小嘴輕舔片刻,接而落筆于紙上,那歪歪扭扭的線條,那不成圓的圈圈,一條條,一圈圈,父親晚年也是這樣教他的研究生劉天華、李振宇等繪畫課后畫幾千個圈,劃幾千條線的。不再有同齡的孩子喚他去玩紙牌,拍皮球,捉迷藏了,他們?yōu)槭ネ鎮(zhèn)H而掃興,更不解成天對著青石板揮來舞去之樂趣了。

裱畫店里往來無白丁,常座中客滿,墻上的畫經(jīng)常在換,陳郁文開始知道了一些畫家的名字,聽著長者的評長說短,品畫論字,閑談風月,他了解了畫也有不同的流派,山水畫有清綠,淺絳,金壁,水墨等,有時還能看到不少的古舊畫,這使他大開眼界,回到家中便在燈下畫起來,把黃昏看到的、腦中尚未抹去的畫面粗粗地勾勒了下來,次日去裱畫店與貼著的畫再作對照修改,這該是他最初的臨摹了吧。小小的裱畫店,后來被他稱為是半生涂墨的“啟蒙老師 ”,半個多世紀留戀往返的地方。

尋師訪師舊日情

十二歲時陳郁文進入了杭州梅登高橋“兩浙鹽務中學”,與畫家葉淺予、申石伽一樣,他的畫是校中的佼佼者,很快成了繪畫老師、永康胡也納的得意門生,并得到了胡師的精心指點。

胡也納教素描,水彩,尤長國畫,晚年的父親對胡老師帶著學生們在學校附近的一塊白蕩地寫生的往事尚記憶猶新:廣闊的水面上倒映著的南宋名跡,三層水星閣的白墻黑瓦,隨著微風吹皺的漪漣水面,虛虛實實,既是一幅最美的寫生水彩畫,又是了解歷史,愛民族文化遺產(chǎn)的活教材。父親感激胡也納老師在繪畫課上教的基本原理,他更感恩的是老師將自己引進畫室,毫無保留地把技能傳授給他,好學的陳郁文為學一手國畫,常常兩三個小時站在胡也納畫桌旁,為他磨墨拉紙,出神入迷地看老師如何下筆,題字,揮灑蘭竹的每一細小動作,他常會破口而出一些看似膚淺的問題:“為什么這張畫款落于右上角,補章于右下角?”“這叫‘補白’。”老師對學生的疑問答而不倦,教而不誨,父親從“補白”學到了如何處理好畫面的空白處,用到后來的園林中,便是疏處要補密,密處須補曠,造園之理與一切藝術,無不息息相通。老師筆下的大公雞畫出了“雄雞一聲天下白”的詩意,是向村人報晨,更為學生難忘。父親日后喜畫“小鳥”“雞茸”“伯勞”,逼真依人,得心應手,無往而非適,不能不說得益于胡也納的啟迪。

1981年5月父親永康訪師,飲其流者懷其源,在老師女兒代代的陪同下,尋到了叢葬中的胡師墓地,因無標識,父親向葉淺予、申石伽、童友虞建議為老師建了墓碑,他的《永康訪師記》是對鹽務中學時代畫師胡也納耄年之懷。

1935年秋,陳郁文入石牌樓惠蘭中學(杭州二中),繪畫老師張子屏擅繪花鳥,精牡丹、松鷹,對陳郁文的點撥和賜教使學生銘記不忘,父親開始將自己所作畫向刊物投寄了,他的“月下竹影”幅就刊于《浙江青年(杭州)》1936第3卷第2期,身為惠蘭中學的“國畫研究社”社長的他,將老師和學生們的優(yōu)秀繪畫作品集為一組,以《國畫研究社成績》為題刊,編于1937年第8期《惠蘭》校刊中,他的“墨荷”“蒼松”“靜物寫生”及素描各一幅均入刊中,盡管是處女之作,少年之筆,卻已有成年之繪而初露鋒芒了。 1983年父親偶得張子屏遺作《牡丹玉蘭圖》, 落其實者思其樹,他提筆作跋,將畫捐贈給浙江浦江縣文管會珍藏。 1984年由父親建議,經(jīng)張師子囑,與裘昌淞、朱暢中、董希文聯(lián)名為師及師母敬立墓碑,由父親書之,渾厚蒼潤,題:“如慧之潔,似蘭之芳”,以頌母校,他囑來自浦江的城規(guī)學生吳偉進替他多去上上張子屏師的墓。

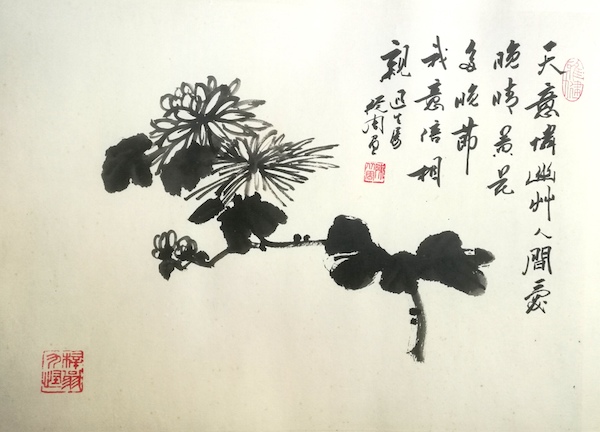

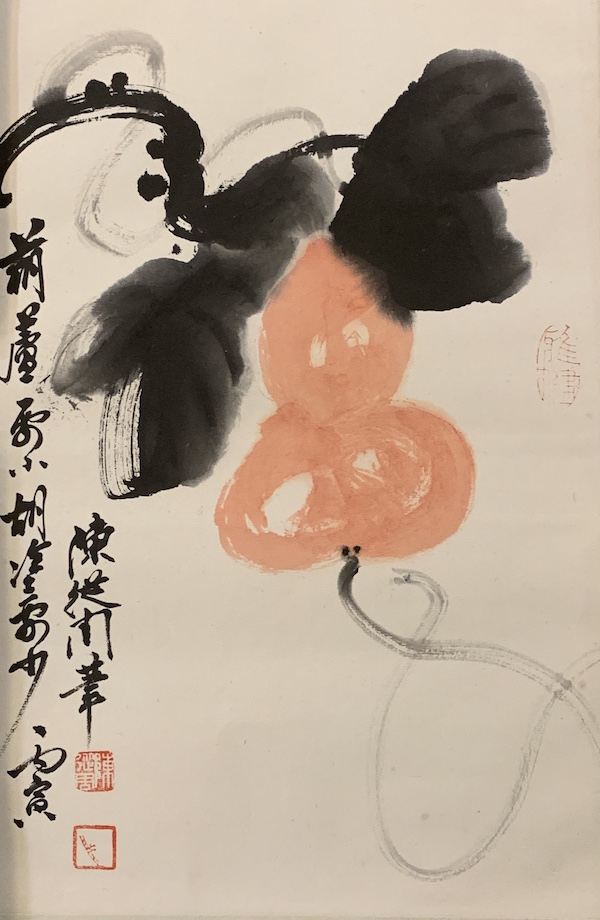

“我青年時傾交的杭州王竹人與武劼齋兩位前輩著名畫家,可惜如今幾乎很少人知道了。”父親在大學時拜交的前輩杭州著名畫家有王竹人與武劼齋,那時他正在之江大學滬校讀文史,暑期間,除排日臨池外,還隔日去拜訪滬上諸老,觀畫展,傳閱借讀文獻;返杭則必前去畫室親奉手于王竹人老人,聆聽教誨,老人誠樸,他們同為西泠印社社友。王竹人是清末杭州頗具大名的繪容大師王馥生之子,道光咸豐時王馥生是畫士女肖像之巨手,畫宗費曉樓(丹旭)弟子之一,得其師傳技也最高,我母親硤石蔣氏祖宗肖像幾乎全由費曉樓繪之,惟妙惟俏。王竹人的畫極似王馥生,我父親拜師于王竹人古稀銀須之年,老人見青年陳從周謙虛好學,畫技不凡,每次都與他談畫論藝,傳其經(jīng)驗之學,曰:“作畫必墨底用足,不必仗色彩之力,無墨底之踏實,色彩用之徒然也。”老人將觀察吳昌碩深知色層加之法傳授給學生,吳氏畫看似簡單,用色單純,這只是表面跡象,實際上用色反復點染,故日久色澤猶鮮明。觀父親一生所繪蘭竹石松,梅蕉荷,水仙無不墨底下功夫,即使施色也極淡,多以石綠,石青,朱砂調(diào)配之,父親說:“以墨繪成的畫雖淡雅,卻幾世懸掛,形色不變。”其理受教于王竹人,得傳于陳從周,二十多年來掛于我家廳中的小幅竹,蘭,菊,松,及葫蘆,淡淡數(shù)筆,其色其形依然故我,一如昨日父親繪之。

另一位使父親一生受用無窮的是湖上畫師武劼齋(曾保),居橫河橋小河下的王文治故宅,父親認為:“吳昌碩以鼓書入畫,齊白石以秦權作畫,武先生則以隸書為之,可稱鼎足,但武氏名未能相并,惜哉!”武劼齋善于畫揚州八怪之風,慣用粗筆,以隸意寫畫,有金石之氣,給人的感覺是老而彌堅,父親拜謁武師時,師已七十余歲高齡了。父親晚年作畫之態(tài)頗似老師,雖體漸衰,仍堅持天天早起,一杯茶,一枝煙伴他書畫題字數(shù)張,我總見他在繪大幅時,先將素箋懸于右邊的書架上,靜坐養(yǎng)神于沙法上,開始構思并囑我磨墨,墨酣他起身用端硯勻磨,將筆放入嘴略舔,再點葉著花,稍息,至畫之收尾,一氣呵成,又復掛于書架,已生意盎然了,再題款,蓋章必平墊勻壓,一絲不茍。因舔筆有點發(fā)黑的嘴也顧不上漱口,便呼上一口煙,坐沙發(fā)再養(yǎng)神,臉浮微笑:“此乃我?guī)熚鋭慢S作畫之態(tài)。” 父親常回思年二十許時侍武師幾席,觀師從容審慎,周到創(chuàng)作畫的一幕幕,1980年春寫《湖上流風說畫師》憶二師,想來習揚州八怪畫也多少得武師之教。

潘天壽筆下的山水花鳥,用焦墨有其獨到之處,潘氏持論《知墨留白》使自學繪畫的父親除了學到如何寫山水花鳥外,更深知畫中黑與白的辨證關系,取“潘天壽作畫善用黑白”之訣。

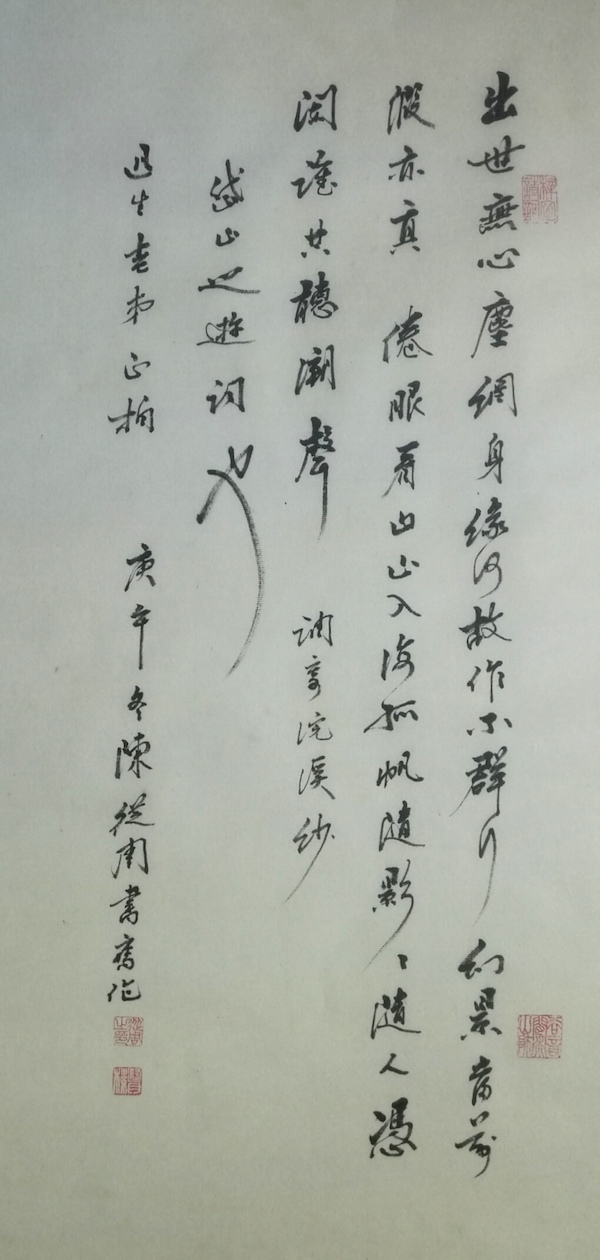

父親在之江大學求學時,聆教于著名學者,曾任教育部長,中科院學部委員馬彝初(敘倫)授《說文解字》及《論語》《孟子》二課,受益非淺,馬師的書法極負盛名,父親以為:先哲杭人中,論學問自龔自珍后數(shù)百年當推馬師,龔自珍文章卓絕,以書法一端而論,相距甚遠,馬師書法秀挺遒勁,書卷氣溢于紙上,既得于學問之功,又深得晉唐人書法功力,后來的數(shù)年里,父親拜謁于上海拉都路(原襄陽南路)馬師寓中,隨師學到了書法的精深內(nèi)函。父親晚年無論書大字,還是蠅頭小楷,必長鋒懸腕書之,也得教于與馬師的交往感染。 1951年陳直老先生轉給父親馬師一舊作詩立幅:“閑他桃李東風里,怪我情懷酒味中,依舊柳絲垂千丈,含愁帶恨拂游驄。”馬先生高度評價母親蔣家先人重刻《群玉堂貼》。父親將馬師論書絕句二十首及作書五養(yǎng)匯為短文《馬敘倫先生論書法》,對研究書法有極高的價值。

拜師于大風堂下

父親的國畫,書法在以后的數(shù)年中日趨成熟,漸入高境,能在上海舉辦一次個人畫展一直是他夢寐以求的,可這對沒有進過一天美術學校的業(yè)余畫者來說,有點白日癡夢了,他誠望得到中國畫界高師張大千的指教。張大千先生是四川內(nèi)江人,兄姐皆為繪畫高手,少時在日本學過染織,幼時跟姐姐學畫,后自學臨摹清末“四大僧”疊石高手石濤畫,及揚州八大怪,又跟比他年長十七歲的二兄善子先生學書法,后臨李梅庵,曾農(nóng)髯(熙)字,父親稱善子先生為二老師。張大千寫工筆刪繁去簡,取于非暗寫生粉本,以其獨厚之腕力作勾花鳥,寫印度舞蹈運用葉淺予的速寫,加以唐人藻飾壁畫意出之,父親云:“張大千師畫取人之長且超之”。

大學時代的父親,后作為西泠印社老社員的他,興趣愛好甚廣,可謂大雜家,杭州西泠印社也是他光顧的場所,他雖不善刻印,卻喜觀賞,摩挲,收藏別致方印,他作畫用的方印多達上百枚,他常用的有“梓翁”“我與阿Q同鄉(xiāng)”“有竹人家”“江南石師”“免費供應”“敞開供應”“布衣陳從周”“畫奴”“我生戊馬”“梓翁九怪”“推陳出新”等,刻出了沖淡超脫、清貧布衣的他。他奉交過很多西泠印社的老印人,其中有金石大家方介堪、陳巨來、葉品三等,葉品三先生七十多歲時為二十出頭的我父親刻過一方印“從周二十五歲前作”,此印父親愛不釋手,一直保存到上世紀八十年代末,后交王京盙轉贈西泠印社保存,是父親對葉品三先生之懷。

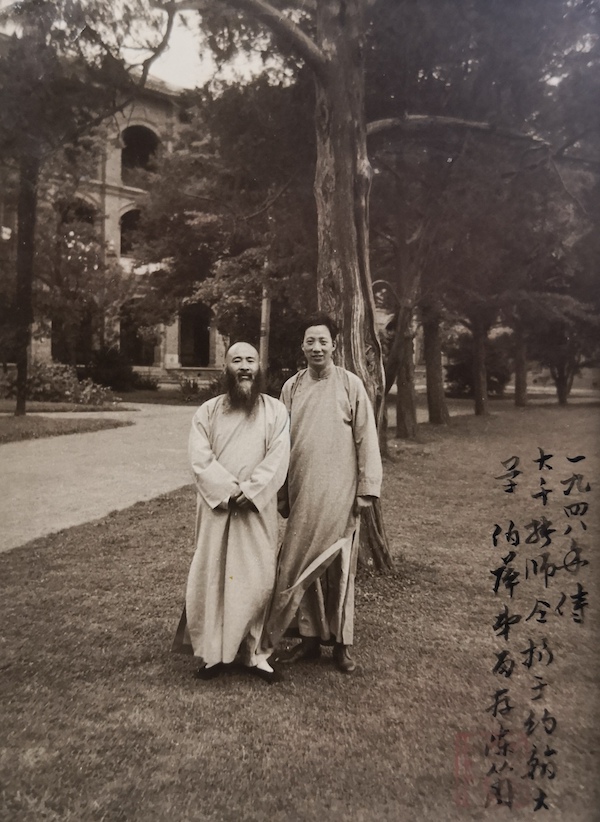

方介堪是張大千最推重的篆刻家,大風堂畫室?guī)缀跛杏≌陆哉埛浇榭啊㈥惥迊砜獭?946年方介堪將陳從周引薦于女畫家李秋君的寓所卡德路(今石門二路),此亦大風堂畫室,張大千與女弟子李秋君親如兄妹,那日46歲的張大千正由四川風塵仆仆趕來滬辦其個人畫展,少憩于那兒,聽說有個杭州才華青年慕己名而來,愛才、惜才的大千先生不顧疲憊之軀,繁忙之身,說要在大風堂畫室見陳從周。少年時的父親即為大千畫之神韻所攝,力能扛鼎而詫,他曾想方設法尋師之畫,睹其神筆為快,今能拜謁于師前,實為畫之緣矣。見中等身材,穿青灰長衫,烏須飄然,炯炯目光中透露著學養(yǎng)功深的大師,奇人般地走來,父親急行拜師禮,隨即將自己得意之作,以石溪手法所寫小幅“山水”奉交大師過目,這已不是一般的“摹畫”“畫畫”了,大千已于我父親的畫中見到了“通過畫寫出的感情與意境之真”,他笑容可掬地端詳著這位瘦俏,蒼白青年,看到了他不同尋常的才氣和功底,男子當自強的勇氣,當即收下他為大風堂入室弟子,那年父親28歲。

父親初學畫私淑明,清人之筆,隨大千先生學畫后,他除保持以往畫法外,凡人物,山水,花鳥多轉以宋元人畫為本;從夏承燾師詞章多年,他能詩會賦,觀名畫,他尤愛古人飄逸之題詞。金石僧六舟題詞繞禪機:“一圈二圈圈不了,人人多道圈兒好,如今逃不出圈兒,恐被圈兒圈到老。”石濤題蘭竹有其人:“我也無如之何,后世自有知音。”可謂知音的父親朗吟誦來,漸滲筆下, 30歲的他賦詞就得畫界贊語不絕,自云:“余詞可與時賢角一日之名,其自信如此。” 晚年的他對泉石山水之鐘情,對人間善惡,可喜可哀或怒罵譏諷,無不抒發(fā)于畫中或文中。

父親見過的好畫難計其數(shù),然隨大千師三年期間,有幸看到更多不僅在大風堂畫室,還有別處的古人精繪細作:石濤,唐寅,清初四大王,四大僧,《夏山圖》,云林畫等中國畫界開創(chuàng)人的真跡善本,使他大開眼界,平生絕無。

石濤畫山水,粗筆多于細筆,潑墨粗痕,世間公認。父親對石濤畫研究甚深,在大風堂臨摹過大滌子(石濤)晚年《勝水殘山圖》巨幅,畫面上一老翁危坐亭下,前奇峰聳立,旁雙松橫空,雖淺絳色略退,墨筆更鮮,他1986年為葉圣陶老先生繪的《甪直閑吟圖》頗有其味,葉老回函:“歡喜贊歡,如見草橋讀書圖葉。”

謝稚柳藏有很多老蓮和石濤畫,1949年3月,父親在那兒見到石濤精作《溪亭逸士圖》,此幅父親也曾從“縣寒齋”借回多日臨摹,大快抒懷,他尤覺玩味的是其詩:“共是一般丘壑,如詩五字成章,樹木高低遠近,煙云斷續(xù)微茫,若是險絕之手,難應點墨生光。”

父親還見原大風堂物,石濤三尺幅絹本,水墨《山城暮靄圖》,后遺失于丁丑之亂,整幅畫滿無隙地,高城蜿蜒,雉蝶差錯,隱約在望,松濤澎湃,遠山出沒于煙波渺靄間,觀之如置身其中。父親六十年代客揚州編寫《揚州園林》時終于發(fā)現(xiàn)了石濤疊石孤本“片石山房”,他說:“其能縱橫三百年,開一代之宗者,誠非虛言也。”石濤泉下有靈,當含笑覓知己。

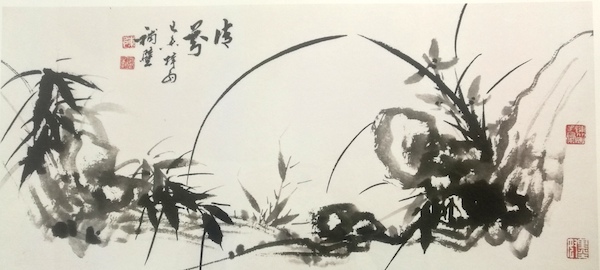

父親所見的石濤巨幅蘭竹,除湘潭袁氏“禮閼郵齋”的丈二幅外,又見故宮所藏,石濤與麓臺(清初繪畫四王之一)合作的巨幅。雙石居中,石上生蘭,碧玉瑯玕,依石上升,是竹是墨,難辨難分;父親靜坐“梓園”,塵氛盡消的感覺不也是這樣嗎?那竹根尚有新筍數(shù)干,卻是直上青云,石師用筆爽勁自然,畫竹兼畫筍,實屬難得之幅;父親寫竹常題句“直上青云”,想來是于此軸獲其靈感的。

父親也曾于一舊友處得一幅麓臺精畫,因太貴,無銀購之,只能借來一日細觀,他為麓臺見過董氏巨畫,卻腕下無一筆董源巨手而不解。

父親雖臨二石(石濤,石溪)畫,亦持己見,他說:“今人山水崇尚二石,而薄四王以其少性靈也;然四王亦未可一概而論,其摹古自有精到獨絕處。”此論與張宗祥先生頗相符,因四王愛煙客圓照,畫存清逸,而石谷,麓臺刻意臨摹,未免有點呆板了。即便是父親推崇的二石,也取其精華,剔其糟粕,無不體現(xiàn)在他以后的繪畫造園中。

父親看石濤《秋山瀑布圖》,言其畫“寬可走馬,密不容針,而氣韻生動,水墨淋漓。”這不是細描烘染者能作的,是石濤功力之深所至。面對今人膚淺浮夸學石濤,父親說:“后人學石師,不從細密處入手,乃以猙獰面目相向,自詡為師大滌子,悖矣。”在石濤的作品中,父親見到了粗筆畫要細心膽大,細筆畫又須氣壯筆爽,所謂以剛濟柔,以柔濟剛之道;能做到“用筆如用刀,用刀如用筆,”“軟毫寫硬字,堅毫寫軟字”;八十年代末,他寫《柳迎春》文,就是以柳枝寓人之“剛柔相濟”美德的,也是對石濤畫的觀察所悟吧。

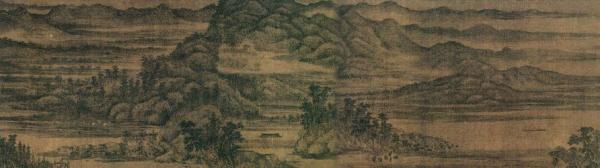

北苑畫尚留人間的以《夏山圖》卷及《風雨出蟄圖》《瀟湘圖》為著,1949年在大風堂讓父親平生幸見的還有,大千師又收得的《江堤晚景》絹本,八尺雙幅《青綠山水》,雖時跨八百年,仍神采弈弈,青綠赭石尚未見剝落,那細描人物水波,今猶存人世。父親說:“故山水言南宗,當推北苑。”

令父親嘆為觀止的真不少,大風堂收得的“天籟閣”舊藏元代趙仲穆《沙苑圖》卷,所畫的五十匹馬,或臥或立,或遂而嘶,各盡其態(tài),背景是枯草遠山,一派寨上風光現(xiàn)于紙上,父親訝異了,又是素味平生獲觀。

1948年冬,父親在大風堂畫室看到了大千師新覓得的《嬰戲圖》小幅,筆法酷似明末畫家老蓮,細勁有致,又是罕見圖。我見他八十年代初畫過的幾幅有明人筆的小幅,細描有骨,今尚能在《陳從周畫集》中看到。

大風堂原藏有新羅山人(清華巖)花卉圖,畫的是三只八哥正石上雙棲,交頸如語,一小鳥憩枯枝,石旁疏簍,一株牡丹玉立。自題:“林薄媚修義,陰原揚幽芳,青煙凝凈綠,新粉拋疏籃…….”父親看新羅畫如文征仲(明畫家)曰:“看吳仲圭畫,當于密處求疏,看倪云林畫,當于疏處求密。”

唐六如(唐寅)《醉魚圖》原藏于大風堂,今父親又見之:畫面上淡月蘆花,掩映于空江,秋水半篙,一漁翁醉臥篷底,萬籟俱寂,唯聞風聲;他覺得此境界正仿佛“只有一枝梧葉,不知多少秋聲。”葉恭綽先生在畫上書了一首《朱希真漁夫詞》;吳湖帆師題《漁歌之二折》,如虎插翼。

同為大千師的門人糜耕云,其齋名“還草堂”收藏有香光(代畫家董其昌)62歲所作《云海圖》自題:“云海蕩吾胸,筆隨意所到,猶如剡雪船,何必見安道。庚午九月玄宰。”靡君還得沈石田(明吳門畫派創(chuàng)始人)51歲所繪《城東舟寓圖》均讓父親飽嘗眼福,助他構思毫間。

父親見到過大多的東北劫余物,后轉來南方的故宮書畫,真假錯出,今歸大風堂的北苑《瀟湘圖》絹本,董氏物,四董室之一,有香光題記,極精,母親蔣氏衍芬草堂曾藏有四董之一的《夏山圖》,后畫賊劫于草堂“夏山樓”,幸現(xiàn)存上海博物館。

大風堂又覓得故宮長春劫余物,宋人谷山《無盡圖》絹,這是一幅絹色完整的細筆水墨山水畫,千巖萬壑,飛瀑鳴泉,躍然紙上,父親考其筆墨,認為是北宋畫。

1949年春,父親將在大風堂三年來所閱的歷代名畫作了理論上的研究,有考證,有評論,有褒有貶,于約園寫出了詳細的讀畫筆記,即《隨月樓讀畫記》十二篇,陸續(xù)發(fā)表在《新民晚報刊》上。他還為《守愚軒所藏古畫集》序,為其鑒定整理,拔其萃尤,制版影印。父親揮翰臨池,兼顧粗筆細筆,云:“畫專長工筆,未能闊筆寫意者,其畫弱而且板;畫專寫粗筆,不擅工筆者,其畫獷而欠周密,卓然大家,必粗細皆下工夫。”他認為古人中沈石田,石濤二人可以當之;他與惲南田有著同樣的鑒賞古畫之見,即凡觀名畫要先論神氣,以神氣辯年代。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司