- +1

七十九歲的榮榮,飛躍垃圾堆

本文為鏡相欄目首發獨家非虛構作品,版權所有,不得未經授權轉載。

文 | 杜梨

編輯 | 劉成碩

壹

凌晨4點,哐哐哐——把樓下垃圾桶掏出大煉鋼鐵效果的環衛老頭兒,總能用他驚天地泣鬼神的方式把我從睡夢中驚醒,這是榮榮的頭號競爭對手,因其披星戴月,我從未得見真容。

早晨7點,七樓的小男孩背著書包和老頭兒搶廢紙箱子,兩個人各執一牙,誰也不松手,最后老頭兒凌空一松,小男孩立刻把紙箱給了他姥姥。這是榮榮的二號競爭對手,她個兒不高,身體單薄,燙卷的小髻,年輕體力好,老伴健在硬朗。

79歲的榮榮穿著花褂子站在不遠處,佝僂著身子,瞇起眼睛,默默地看著這一切,羨慕不已,七樓的老太太都是上哪兒撿的這么多?還有孫子幫忙。

還有更多的老人明面上是吃飽了出來遛彎兒,實際上眼睛卻不經意地掃視著路上的廢品,眼疾手快,收入囊中,賺個買菜錢。甚至還有午夜十二點,像北美浣熊一樣,把手伸進垃圾桶翻寶貝的掘金人。在這個中產小區里,到處處都是榮榮事業的敵人。

榮榮是我奶奶。

我的父母都是高知,或是好言相勸,或是橫眉冷目,讓她不要再去撿廢品,覺得臉上實在無光。她悄悄關上家門,坐樓梯上整理廢品,折起來一摞拿繩子捆好,整齊倚在墻角。怕物業投訴,她緊隨著消防檢查動向,每天隨收隨賣。如果我出門剛好看見榮榮彎著腰,在樓前檢閱廢品,我會大嚷,“奶奶你又撿破爛兒了!”

她沖我跺跺腳,把身子往后一縮,示意我噤聲,繼續駝著,背對著我,訕訕地向著夕陽走去。榮榮沒有退休金,只有北京市政府給老人發的低保金,她對于撿廢品的偏執,或許來自于那份不甘寄人籬下的自尊,讓她無論何時也要想辦法掙錢,實現有限的經濟自由。

本來,榮榮在核工業家屬院里有一套屬于自己的房子,來義去世后,她寡居21年,過得倒也自由自在。由于二叔沒有自己的房子,就帶著家人住進了榮榮的家。多年來二叔的錢都花在了吃喝玩樂上,幾乎沒有給過榮榮生活費,還想管她要房產證。榮榮把房產證悄悄藏了起來,為此二叔一喝酒就找她鬧事。榮榮早些年還能反抗,接著背過身去哭,現在哭也哭不動,只剩嘆息。她身體很差,前年動了大手術,失去了自己的庇護所,只能住在我家,照顧我們的起居三餐。

爸爸給榮榮的生活費,榮榮都用進柴米油鹽,除此之外她靠撿廢品來賺錢,從菜攤撿點菜葉喂家里的面包蟲,那是鳥和松鼠的食物。每一個撿起來的瓶子都是她橫刀奪下的偉大勝利,早年在麥田中摸索出來的小農經濟思維讓她不能對眼前的塑料瓶視而不見。撿起來,她腦海中的聲音告訴她,這是通往個人自由的階梯。

貳

作為一個祖父母輩兩代都是從事核工業工作的家庭,榮榮是我家現存的唯一老人。榮榮出生在山東臨朐,山地土壤不肥,山路極難開辟,交通基本靠爬,20多歲的榮榮走夜路回家,還能隔三差五地遇見眼睛閃光的野狼。

她一生與“饑荒”二字密不可分。1940年至1943年間,由于侵華日軍燒殺擄掠,加上嚴重的旱災和瘟疫,據不完全統計,臨朐縣被殺害和凍餓而死者達10萬多人,典妻賣子1.4萬多人,外出逃荒要飯達16.8萬人,最后縣內僅存8萬人。①

榮榮出生于1940年,出生后不久,侵華日軍就到了她家附近的山里,家里的男性聽到風聲,怕被抓走做漢奸,早就跑進山里去躲著。榮榮的母親原是富裕人家的小姐,長得白且美,一雙長而寬的鳳眼,裹著三寸小腳,只能扶墻走,不能干農務,說話嬌聲嬌氣。日本人進村掃蕩,村落里的人全都走得差不多了,還是嬰兒的榮榮又胖又沉,小腳母親把她挪到門口放著。鄰居大嫂經過,大為驚慌,“日本人都到村東嶺了,你怎么還不跑?” 女人著急地嚷,我小腳抱不動她,也走不了啊。鄰居只好和她母親一起拖著嬰兒進了齊人高的野生荒草叢,躲了三天三夜,才敢回家。

榮榮7歲,侵華日軍的大部隊已經撤離,但日偽軍的殘存武裝力量在村子里各處掃蕩。有的日本人騎著馬跑去了別的村子找口糧,有的人又摸進了他們家,讓她的哥哥幫忙帶路進村,去找吃的。她哥哥走在前面,日偽軍端著刺刀走在后面,到了一條岔路口,她哥哥趁著日本人去摘野蘋果,拔腿就往岔路跑,沖進親戚家躲了起來。日本人只好原路返回,又端著刺刀頂著她母親的腰,問人到底去了哪里。

榮榮的母親舉起手來,連連說不知道,孩子們目瞪口呆地站在石磨邊上,看著那個矮小的日本人用刺刀插遍了家里每一處他認為可以藏身的地方,甚至把刺刀捅向地面,以防人藏在地窖。沒有找到哥哥,日本人就帶走了家里費盡心機地藏在縫隙里的每一袋糧食。榮榮至今仍心有余悸。

現在一聽到視頻中的陌生語言,榮榮就會問我,他們是不是在說日本話?得到肯定的回答以后,她又說,我這輩子都不看日本人的電視劇,他們拿刺刀捅我媽媽,我這一輩子都記得。她聽不懂日本話,也看不懂中文字幕,只是為了表明態度,她對于我的選擇,從不加干涉。

叁

榮榮的父親是典型的封建大家長,重男輕女。榮榮小時生了場大病,本來家里決定不治了,放在地上幾天只見進氣兒,不見出氣兒,還是好心人用了個土方子,才把她救活,只是在左臉頰上留下了一枚淡淡的圓褐色疤痕。到了識字的年齡,家里的男孩全都送去上私塾,榮榮也悄悄地跟著哥哥去聽課,中途被她父親拎著扁擔從學校打回了家,再也不敢去了。

“奶奶白活這一輩子啊,什么都不認識。”榮榮只會寫數字和她自己的名字,歪歪扭扭的筆跡像學齡前的小朋友,一筆一劃很認真。小學每次讓她在作業本上簽名,我都要跟老師認真地解釋,這真的是榮榮簽的名,不是我假冒的。不識字讓她遺憾終生,她相信自己如果讀了書,一定能出人頭地。

我從未懷疑過這一點。榮榮在生活上充滿了旺盛的進取心,堅韌和智慧。比如她幾十年來,愛看法制報道,琢磨犯罪嫌疑人的動機,洞察其中的人情世故;保健品詐騙集團從未在她這里獲得任何好處,大概有十年,她熱衷參與各種老年健身課,去體驗各種新型治療儀,但從來不會購買那些按摩儀和床墊;她動了大手術以后,還躺在床上看美食節目,學習烹飪的新技巧。我的掛耳咖啡總是掉杯子里,榮榮就拿根筷子穿過掛耳咖啡的耳朵,把它穩穩地掛在了杯子上。

少年時,她的父親愛去趕集看熱鬧,母親小腳干不了活兒,兄弟們都去上學,家里只有她一個女孩,背著小弟小妹,做各種農活重活。從那時候起,折磨她一生的骨科疾病就埋下了根。他們嫌棄她長得丑,兒子們卻長得都不錯,父親稍微看不慣她就抄起扁擔,這種情況下長大的榮榮一點也不自信,她總想,如果她長得更漂亮,爺娘會不會多疼自己一些?

肆

臨朐縣從1958年開始修冶源水庫。全縣30個鄉調集民工11000人,筑壩所用的土石,大部分都靠人力小推車和肩挑、人抬運送。公社大隊輪批派人去山頂修水庫,榮榮從1959年正月開始,被派去山上搬運沙石,每天早起4點就和大家一起列隊,唱歌,喊口號,跑步,然后再爬到山頂去干活。

她在彌河里搬石頭,推沙子,鞋襪每天都擰不干,棉褲上全都是泥。大隊公社規定,要干到夜里12點以后才能休息,襪子濕了沒有辦法,只能把它塞進貼身的棉襖里,或者枕到頭底下才能干,年輕的榮榮睡在大通鋪上,瞪著眼睛看向天花板,“累死了,闊累死了。”

本來大隊公社準備讓她干滿一年,才能掙到相應的公分,然而她干了半年實在是不想去了,寧可每天回家抗12垛麥子,也不愿意再看見彌河了。她向大隊長提出申請,讓她爸爸來替她,大隊長自然不愿意放青壯勞力回家,“一天抗12垛麥子,你干得了嗎?”

“干得了!” 年輕的女孩嚷道,她回到村子,翻土,播種,收割,養蠶,推磨,摘棉花,她在農活里收割了四季。轉眼到了1960年,自然災害導致糧食不夠吃。榮榮飯量大,家里孩子也多,她爸爸怕她餓死在家里,準備把她送出國,榮榮的大哥和我的爺爺來義當時都在蘇聯打工。那年臘月,榮榮騎著毛驢,翻過一座山,嫁給了隔壁焦家莊子的來義。隨后的夏天,榮榮通過體檢,隨來義去了蘇聯伊爾庫茨克打工。

伍

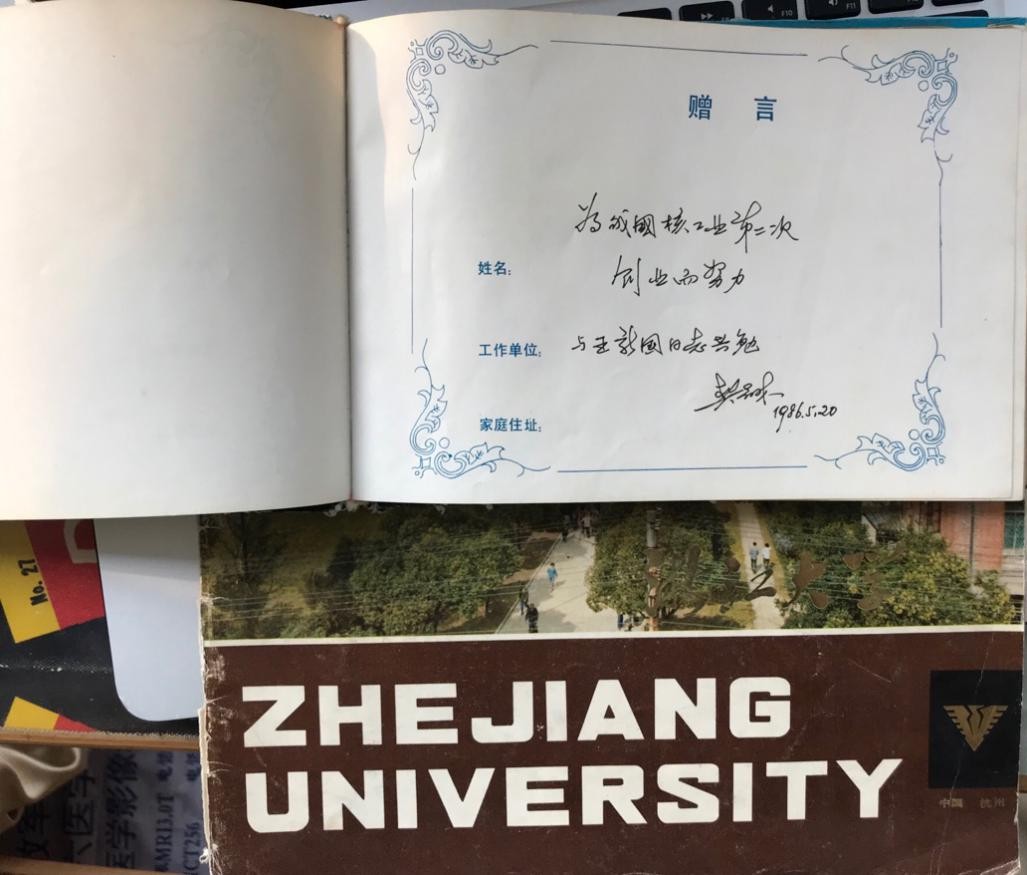

去蘇聯之前,榮榮他們在北京住了一個星期,她特意去王府井那邊,買了圖中的這件大衣,翻領和金邊紐扣,去中國照相館拍了照。說是去旅游,同村領隊的村民把她們帶到天安門廣場上,卻不愿意帶她們去玩,讓幾個年輕女孩在天安門廣場上原地等候,自己卻和妻子去故宮玩了一圈。她們問為何去了那么久,村民回答,去辦事了。

在通往遠東的國際列車上,榮榮花光了來義給她的100個盧布。車上的大列巴,她配著黃油和果醬一天吃三個。下車之后,榮榮提起在北京的遭遇,來義很無奈,“他們是拋下你們去故宮玩了,根本不是辦事。”種種機緣不湊巧,榮榮至今也沒進過故宮。

西伯利亞的冬天來得很早,十月后就開始變冷,次年五月才緩緩迎來春天,他們8點就要準點到單位上班。太早了沒有電車,只能早晨6點起床,徒步走一個多小時到郊區的保密工廠上班。伊爾庫茨克的大雪常下到大腿深,他們穿著工廠發的厚棉襖,戴完毛絨手套再戴塑膠手套,把頭用厚厚的兩條毛巾圍起來,只露出眼睛,到了工廠,身上結了一層厚厚的冰碴。

榮榮在冰天雪地里做體力活,用厚重的蘇式鐵鍬砍磚、搬磚、砌磚,而來義因為干不了重活,就在蘇聯學了開車和騎摩托車,做一些輕些的工作。在寒冷的西伯利亞高原上,大姑出生了。榮榮必須得每天4點多就起床,做飯,喂奶,把女兒交給蘇聯老太太照看,之后去工廠上班,下午四點再坐班車回來。不久,女兒突發小兒癲癇,沒辦法再托人照看,來義只好把白班改成了夜班,借錢買了輛摩托車,白天在家看著女兒,每天下午四點去接榮榮下班,之后騎摩托去值夜班,一直到午夜12點才回家。

他們住在赫魯曉夫式的紅磚樓里,在蘇聯的兩年讓大列巴變成了榮榮一生最鐘愛的面包,從此無論把怎樣好吃的糕點擺到她面前,她都認為,只有蘇聯的大列巴最好吃。前幾年我在捷克旅游,進店買了半斤又黑又硬的大列巴,和朋友們從捷克吃到匈牙利,還剩了一些,實在是咽不下去,只好掰碎喂了野鴿子。

那個年代,嗜酒如命的斯拉夫人經常喝多了就來中國人的宿舍里鬧,砸門打架,甚至還殺過人。每晚,榮榮摟著嬰兒在家里,悄聲哄孩子,大氣不敢出,心驚膽顫地等著來義回家。去過北京的蘇聯工友一見到他們就大嚷:“китаец(中國人kidaye)!Doufu(豆腐)!китаец(中國人kidaye)!Doufu(豆腐)!” 中國工人們每每回以國罵。

1962年,來義榮榮的合同期限到了,他們扔掉了大部分行李,但來義執意帶回那輛摩托車,回來的火車繞了貝加爾湖一天一夜。回到山東,他們把摩托車賣了400塊錢,用200塊買了頭驢,有些貼補家用,有些被借走,兩人又重新回到了赤貧階層。那頭驢勤勤懇懇工作了很多年,一天早晨,它拉完最后一盤煎餅面子,就被牽到山頂殺了。榮榮一家人,一口肉都沒吃。

陸

由于留蘇這一特殊經歷,來義又向二機部(后改名為核工業部)申請,去青海的金銀灘支援核工業保密建設。榮榮因為要照看孩子和家里長輩,無法一同前去,獨自在山東農村撫養孩子,承包了所有的農活。

來義一去就是十多年,逢年過節才會回來,所去之地和所做工作一律保密,除了工作,他還會記日記,每天抄毛澤東語錄,反省自己有沒有更好地為人民服務。來義會拉二胡,交友廣泛,泛黃的日記本上還留下很多淡藍色鋼筆字的樂譜。

1965年末,來義跟著核工業大部隊又調到四川的深山里,找領導開了介紹信,終于把家里四口人接出山東。走得時候匆忙,榮榮把家里的東西匆匆分給了親戚們,懷揣著快樂的心,帶著三個孩子,坐在車廂過道搖晃了三天,才到了四川。通往深山的核工業基地,盤山公路錯綜復雜,榮榮他們被甩得五迷三道,來到了821廠附近,淺淺扎下根來。十幾年過去,一家人終于團圓,這時她的大兒子就要上高中了。

來義是核工業集團的司機,負責接送科研人員和工人,榮榮不識字,只能去做裝卸工,給鈾濃縮反應堆和核電站扛建筑材料。她從解放車上卸下來水泥,石頭和沙子,每個人的工錢都一樣,不按袋數來算,別人會偷懶,榮榮認為做事應該盡心盡力。每趟人家扛一兩袋,她就扛三四袋,腰椎迅速垮了下去。

有兩次是火車來運物料,可正巧她生病,只好讓十幾歲的爸爸就代替她去。飽經世故的精明婦女們看見了小伙子來幫忙,自然很高興,一直鼓勵他多扛點。瘦削的爸爸受到鼓勵,一直悶頭扛水泥,一袋一百多斤,足足扛了近百袋,回到家就累癱了。榮榮去工地上抗議,“你們可太坑我兒子……”

平時,她們在工地上干活,聽見汽車長鳴笛,知道“毒”要經過了。榮榮所謂的毒,就是核廢料和相關放射性污水,軍人在前面開路,后面的卡車拉著核廢料經過,把它們拋到安全地帶去,過路的人都知道有毒,早就跑得不見蹤影。核工業職工的工資,一個月平均有80多塊,榮榮一個月最多只有30多塊,桃子和蘋果舍不得買,就向當年四川的老鄉們買山上摘下來的小青李子,又脆又甜。現在她看見市場上有賣小青李子的,就會買回來給我吃,“我在南方呆過,真的好吃。”

榮榮除了做裝卸工外,想盡一切辦法賺錢。她縫紉衣服,會繡絨花,找人剪了樣子,一針一針地扎在了布上,再反過來剪線,兒子大學放寒暑假回到家,也會幫她一起繡。她還支起了賣烤地瓜的小攤,剛賣了沒幾天,女兒從山東回來了。女兒不愿在四川做紡織廠女工,便嫁回了山東,婚后受到嚴重的家庭暴力,生了重病回了四川。榮榮只好放棄地瓜生意,一心一意地照顧女兒。

柒

1984年左右,核工業建筑公司準備遷往北京。那時,四川到北京還沒有高速公路,來義和同事組了一個車隊,摸索著地圖,開過四川巍峨的山路,穿過漫長的國道土路,一路開到了北京。雖然大兒子上了浙大,但榮榮并沒有過上太平日子。女兒多病,小兒子四處打架,拉幫結派,荒廢了學業,來義要把他接到北京管教。二叔說,“我要去也行,必須讓我媽送我去火車站。”

榮榮送他到火車站以后,二叔順勢把榮榮拐上了火車,榮榮就這樣來到了北京,再也沒回過四川。她去了一家飯店當廚師,爸爸媽媽在北京結婚的一年后,我出生了,榮榮當了半年廚師,又辭職來帶我。來義依舊給公司開班車,早晨帶著榮榮和我到西直門,榮榮就抱著我,在北京的二環里來回坐公交車,只需2毛錢,就可以帶著我從西直門坐到東直門,再從東直門坐回西直門,來義再開車帶我們回家,那也是榮榮一生中為數不多的快樂時光。

后來國企改制,很多軍工企業都開始轉型,工人大批下崗,我的父母當時是核工業建筑公司的技術干部,受到轉型沖擊,工資一直不高,只能接兼職。爸爸冬天在西直門大街上給人洗過車;媽媽進了外企,總是早出晚歸,我清晨五點多從夢中驚醒,她就已經坐著公司班車——一輛小依維柯走了。害怕,思念和孤獨的聯合沖擊下,我經常沖到樓下,或跑到廚房的煤氣罐邊哭。

來義退休后,在家屬院里承包了自行車棚,車棚前種了槐樹,一邊開車棚,一邊支起了修自行車和摩托車的小攤兒。榮榮在院子大門口支起了一個鹵肉攤,鹵肉做好后,放在正正方方的玻璃罩子里,玻璃罩子固定在三輪車上。我和來義站在街邊,來義看著來往的行人,我盯著罩子里的鹵腸。很多時候,鹵腸都被我吃光了,經營不善,生意賠了,小攤關張了。

鹵肉攤關張不久后,榮榮又去應聘家屬院的環衛工人,我有時醒來,從紅磚樓的窗口向外張望,總能看見榮榮戴著那頂小白方帽子,穿著藍色的工裝,戴著藍色的套袖,系著藍布圍裙,戴著口罩和白手套,探長釬鏟物。我隔窗高喊她,心里很幸福。到了我要上幼兒園,榮榮為了照顧我,辭去了這份工作,和人創業賣糖火燒。她們走街串巷,有時候出現在我們院兒,有時候出現在隔壁院兒。

最為魔幻的記憶,大概是當時整個大院兒流行養鳥賺錢,家家戶戶抽出一間屋子來繁殖虎皮鸚鵡,文鳥和八哥等鳥類,我家和榮榮家里,各有一整面墻,全部是密密麻麻的鳥籠,幾十乃至上百只虎皮鸚鵡聚在一起。有兩年的記憶里,都是震耳欲聾的鳥叫聲。

榮榮和我姥爺分別掌管一間屋子的禽類,每天五點起來養鳥,挨個換水,綠色的食盒里,散發著小米的香氣。當然,我們家向來在做生意方面沒什么運氣,我跟著大人們到集市上賣過鳥,寒冬臘月轉半天,一直也沒賣出去,反而看別人家生意不錯,我們縮著手,灰溜溜地回家了。

捌

1998年的一個夏日清晨,陽光明媚,我穿上新裙子,想下樓給爺爺奶奶看看,迎面撞見姑姑爬上了樓,她在臺階上摔了一跤,告訴我,來義不行了。來義突發心臟病去世,走得很快,我沒能見他最后一面。據說我和榮榮在火葬場哭得幾欲昏厥。大約太過悲痛,我唯獨喪失了“哭”的記憶,只記得有張推車上的尸體頭發沒蓋好,散露了出來。來義只留下了200塊錢退休金,從那以后,除去日常家務,榮榮就開始了她撿廢品的職業生涯。僅僅兩年后,姑姑在老家,也因為意外事故去世。至此,榮榮失去了她唯一的女兒。

21年來,除去傷病和事故,每天早中晚,榮榮準時遛彎三次,在小區及周邊街道里如鷹隼般轉圈盤旋。去買菜的路上,她也要隨時留意。與她相熟的幾個老人會給她留一些,如果她不在家,就塞進她的三輪車里。對她最好的9樓老太太最近得了癌癥,榮榮表示難過。

遛彎的路上,如果她看見了值錢的廢品,會找灌木叢,墻縫,拐角,草叢……一切可靠的地方藏起來,歸來時再拿回家,其奧妙手段堪比情報人員。當然,有時也被人截胡,她會很懊喪,責備陌生人,也怪自己藏得不夠隱蔽。

積年累月,榮榮全身多發風濕性關節炎,背上四塊腰椎骨膜滑脫,膝蓋也有積液,支撐不住上半身,全身疼得厲害,下雨天尤甚。大約六七年以前,家人找了空軍總醫院骨科的權威醫生,帶著榮榮去醫院看腰椎和膝蓋,醫生剛說出一句 “需要做手術” ,榮榮轉身就走。家人在后面追她,她甩著被壓垮的胳膊,“我不做手術,做了手術萬一癱了在輪椅上怎么辦?走不了路了怎么辦?”

榮榮向來怕花錢,怕檢查出毛病,平時說要帶她去醫院做體檢,一直嚴辭拒絕,就這樣掩耳盜鈴地活著,把病痛都忍過去,她的右耳聽力接近于零,左耳聽力時有時無,平時溝通要喊五遍以上。如果提出要給她買助聽器,她又堅決反對,堅決不戴。二十多年來,家里給她買的各種衣服和鞋,她也不肯穿,覺得一旦去世,它們也會被一道燒成灰,是絕對的資源浪費。

到了77歲,醫生說如果再不做手術,很快就會癱瘓。那是榮榮為數不多聽醫生話的一次,她接受了腰椎手術,取了四塊錯位的腰椎骨,插了八根鋼釘進去。手術完,最難熬的第一夜,是我陪床,榮榮起初插著止疼泵,一連幾天都難受得直哼哼。那時,從望京下了班,我就坐地鐵趕到白石橋南,去海總住院部七樓看榮榮。過了一周,我給她拍照,她躺在病床上,看見鏡頭里的滿頭白發,和依舊光滑的臉,笑得不能自已。她年輕時拍照的次數屈指可數,每次我拿鏡頭對著她,她便笑著躲避,看完照片后結論一定是:奶奶老成老馬猴了。

術后醫生不讓她干重活,減少坐姿,最好不要彎腰,躺在床上靜養。我媽給她買了一只小收音機,擰到固定的電臺,來回擺弄小收音機,搗鼓了一段時間,小收音機壞了,又在她床頭裝了液晶電視。沒過半年,榮榮還是閑不住,佝僂著承包了一切家務,收廢品時行如閃電。經年累月的重體力活已經壓垮了她的腰椎,即使手術后,兩只被曬成棕色的胳膊還是垂到了腰際。回到家,她只能像只長臂猿那樣癱坐在椅子上。

玖

我父母都是重點大學畢業的知識分子,早已是土木工程師中的佼佼者,對于榮榮拾破爛的行為,他們覺得她不僅無視自己的健康狀況,背離醫囑,還實在有失體面,每次看見她勤懇收拾廢品的背影,必然會責怪。榮榮一生都在受窮,一生為窮所困,她看待世界的方式,是以青菜的價格來感知的,一摞踩扁的紙箱可以買幾根玉米和青菜。我們無法改變饑餓和苦難在人身上留下的痕跡:榮榮炒菜習慣炒得很多,生怕不夠吃,幾十年如一地吃剩菜。對長毛的食物,她也偷偷削掉霉變的部分,藏起來吃,我們趁她不在眼前,奪過大大小小的剩菜,轉手倒掉。然而,她從未停止過用自己的方式去爭取微小的權利,她把富裕人家的花盆托回家,種上新的花,討好大家。

我在樓上,榮榮在樓下,穿著她自己做的無袖碎花棉布褂子,費力地彎下腰,把撿到的廢品一擔擔地捆上,在小車上用黃色的粗繩子完全捆結實,在烈日下,慢慢地拉著這擔小車去隔壁街上賣廢品。

①引自:臨朐縣檔案局http://sd.ifeng.com/zt/dangangongbu/zixun/detail_2014_12/19/3310608_1.shtml

題圖來自電影《飛躍老人院》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司