- +1

嬰兒“封針”調查:一家三甲醫院的腦癱治愈神話

原創: 劉楚zzZ 偶爾治愈

網上流傳著一句話:讀懂了康復前街,就讀懂了鄭州的「人間世」。位于鄭州市二七區的康復前街,是當地最擁堵的老街之一,盤踞著 3 家三甲醫院和若干大大小小的兒童康復訓練機構。

雅寧在這條街上,聽過許多患兒的故事,最常被提及的兩個字是「封針」。

封針,全稱為「位點加穴位藥物注射療法」,主要流行于河南省及廣東佛山等地。

這種在網絡上被打上「殘忍」標簽的療法,連同它的發明人,鄭州大學第三附院醫院(河南省婦幼保健院,下簡稱三附院)兒童康復科名譽主任萬國蘭一起,成為走過康復前街的患兒、尤其是腦癱或是疑似腦癱的患兒們求醫經歷中繞不開的高墻。

絕望的家長與掙扎的孩子

9 月,在兒童康復科病房見到艾云的時候,她正抱著剛滿一周歲的兒子天天站在病房走廊里。

這是天天的第三個封針療程,天天的入院原因是肌張力高。

肌張力指的是「肌肉的張力」,過高或高低都不好,孩子肌張力高會感覺繃著,低了又感覺很無力。

大多數腦癱兒的肌力是降低的,痙攣型腦癱肌張力增高、不隨意運動型腦癱肌張力變化。因此,肌張力高被認為是腦癱的一種表征。

孩子診出肌張力高,艾云同丈夫連忙辭去了工作,經老鄉介紹,來到了省城,在三附院住下,開始了漫長的封針之路。

「偶爾治愈」以患者家屬的身份,在艾云的幫助下,親眼目睹了一次封針的場景。此前,從未有過封針的片段被流出。

多名家屬提及,封針是不允許拍照錄像的,至于為什么,醫生沒解釋過。

「那個場面,如果被拍下來播出去,肯定就炸了。」

「也就是小孩疼痛不敏感時才能這么扎,這要是大人,扎兩下肯定就受不了了。」

家長們這么認為。

早上 10 點不到,穿著拖鞋的女人們陸續抱著孩子來到治療室門口等候,此起彼伏的哭聲就再也沒有停止過。

治療室的小床上,清一色被剃光了頭發的患兒被一名醫生和 四五名家屬團團圍住,幾乎不留縫隙。

家屬負責控制患兒,醫生則拿著裝滿藥水的注射器穿過大人手的縫隙,在掙扎的嬰兒身上的特定部位扎入拔出,扎入拔出。平均 3-5 秒扎一次,每扎4、5 針換一支注射器。

從頭部開始,然后是后頸、四肢、腰部,一次封針患者需要被扎入幾十至近百針不等,持續時間 10 分鐘左右。

封針過程中,除了控制和安撫嬰兒,家屬還需手里拿著棉花球,隨著醫生針頭的移動,迅速黏在孩子被扎針的部位。

因此,結束后被抱出治療室的嬰兒大多頂著一腦袋的棉花球,血斑隱隱約約,臉上掛著淚,有些已經哭得沒了聲。

那天上午,艾云的丈夫幾乎就沒有出過封針室,幫助著各個病友家庭。

在病房里充斥著一種感覺:所有人都能感受到孩子的痛苦,但卻不得不這么做。

艾云和其他家屬間流傳著一個故事:曾有一個會說話的患兒,用稚嫩的聲音對醫生說:

「叔叔,我求求你了,求求你,不要用針扎我」。醫生不忍心,最后讓家長出院了。

治療室門口等待中的一個稍大的孩子也在做無力的抗爭。

引起大人們注意是因為這個孩子關閉了媽媽點亮的手機屏幕,媽媽再打開他又關閉……只是一個勁兒的扯著媽媽的衣服然后搖頭,嘴里含糊著「不要不要」,那神情幾乎就要哭出來了。

「他怎么手機都不要了?是因為要封針嗎?」有人問。

「嗯,一到門口就要走,知道是來封針的,不肯封針。」媽媽無奈地說。

再絕望的哭聲,再心痛的父母,都沒能阻止封針的進行,因為到這里來的人們相信:忍一時之痛,孩子病能好總是值得的。

腦癱治愈神話

封針到底有什么魔力?

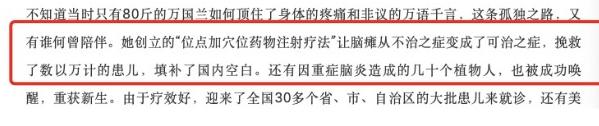

三附院的宣傳文章稱:

三附院兒童康復科的創始人、名譽主任萬國蘭創立的「位點加穴位藥物注射療法」,讓腦癱從不治之癥變成了可治之癥,挽救了數以萬計的患兒,填補了國內空白。

甚至有因重癥腦炎造成的幾十個植物人,也被(封針)成功喚醒,重獲新生。

資料顯示,萬國蘭,1950 年生,河南汝南人,1974 年從北京醫科大學畢業,1992 年首創了用「位點加穴位藥物注射療法」來治療腦癱,俗稱「封針」。

2018 年,萬國蘭獲得河南省「最美醫生」提名獎,她在媒體采訪視頻里稱,1991 年開始利用針灸、按摩治療腦癱,但是效果不好,從 1992 年開始嘗試「封針」。

「其實周圍的人都說太冒險,老同志說西方國家 100 多年就定性為不治之癥了,弄成還行,弄不成別人會笑話,(為此)我查了很多資料……」

結合 2011 年一篇媒體專版報道,萬國蘭的靈感來自一本外文醫學專著,她想到:「如果通過針灸給予腦癱患兒的大腦一定的強刺激,就有可能激活這些『睡眠』和受損的神經細胞,恢復大腦功能!」

工作之余,她買來了雞、鴿子進行動物實驗,之后又在自己身上的人體試驗,并經常把自己扎得「血流不止」。

1992 年 10 月,萬國蘭開始把這種新方法投入臨床使用,并將其命名為「位點加穴位藥物注射療法」。

封針的療效如何?

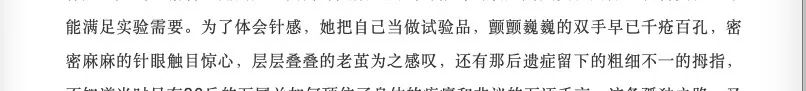

在萬國蘭發表的一篇回顧性研究論文中,顯示三附院兒童康復科從 1997 年至 2002 年診治的 381 例腦癱患兒,通過維生素 b 1、b 12 加生理鹽水稀釋,同時進行穴位和位點注射,總有效率高達 97.1%,其中「正常化」 190 例。

對于正常化的描述是:運動、姿勢、日常生活活動能力、社會適應能力,與正常同齡兒無明顯差異。

換言之,近一半的腦癱兒通過封針治療恢復正常。

對此,擁有 27 年經驗的兒童腦癱治療專家、上海壹博醫生集團發起人、中國醫師協會功能神經外科專委會委員孫成彥教授表示,「目前通過臨床治療腦癱患兒能夠接近常人,可以說有很好的改善,但絕不可能說正常。」

一直到今天,現代醫學專家仍然認為腦細胞的死亡是不可逆的,因此腦癱仍然無法治愈。

孫成彥補充,「成為正常人,也就是臨床治愈的概念。但是腦癱是不能提治愈的,這樣會誤導病患和家屬。腦癱臨床治療結果,只能陳述改善或好轉,(這)才是準確的表達方式。」

論文中,三附院兒童康復科為何能得到如此高的有效率?孫成彥分析稱:「要么就不是腦癱,要么是評價標準不夠嚴格」。

在「偶爾治愈」接觸的七八組家長中,唯一確診為腦癱的患兒依依,不僅沒有治愈,還曾遭到拒收。

5 年前,李梅千里迢迢從廣東抱著女兒依依第一次去三附院兒童康復科的門診時,因病情嚴重直接被拒絕接收,她哭著跪著求醫生,最后重新掛號換了個醫生才住進了病房。

依依在三附院的一個半月里,每次封針,李梅都請其他家屬幫忙「止血」,因為她始終沒辦法面對孩子的掙扎和哭聲。

「我最對不起女兒的就是送她去封針,眼淚都流干了,其實一點兒用都沒有」。

最終,在封針治療一個半月后,依依因癲癇發作終止治療。當李梅提出,依依的癲癇是否是由于封針引起時,卻被主治醫生告知:「你孩子病情這么嚴重,癲癇是遲早的事情。」

凡凡的偶然與必然

同樣后悔的還有 27 歲的新手爸爸關曉航。半個月內,穿梭于三附院的兩個科室,他經歷了最無助的時刻。

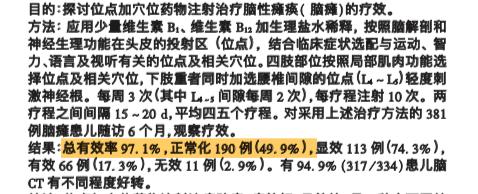

5 個月前, 6 個月大的凡凡仍不會翻身。在浙江兒童醫院兒保科發育行為科就診后,醫院稱,凡凡的智力和運動評估落后于正常孩子 3 個月左右,需要進行功能訓練等小兒康復治療。

因檢測出乳酸高,醫生還讓凡凡做了串聯質譜分析,后來,關曉航才知道,那是一種新生兒遺傳性代謝疾病的篩查方法。

如果想在杭州的幾家兒童醫院進行康復訓練,都需要提前 1 個月到半年時間預約。

醫生建議也可家庭康復,定時復查,孩子的爺爺卻等不及了,到處打聽哪里能做小兒康復,有親戚提到了鄭大三附院。

親戚家小孩因肌張力高被要求封針治療,并在治療后「發育良好,只是語言能力稍弱」。

那是關曉航第一次聽到封針。

與許多河南農村家長一樣,商丘寧陵縣的這家人對省城這間三甲醫院的權威深信不疑。

而且,關曉航在網上輕松地掛到了三附院兒童康復科的主任醫師朱登納教授的專家號,當天,一家人就坐上了去鄭州的火車。

去到三附院,專家門診、辦理住院、第一次封針在同一天都完成了。

「入院第一天,還沒有做什么檢查,就直接封針了。」關曉航現在回想起來都覺得不可思議。

他不是沒有猶豫。

網上搜索時,這位父親看到過很多關于「封針」的負面信息。

住院當天,這位父親仍在猶豫,他問住院主治醫師張廣宇,能不能不做封針,只做康復訓練,醫生說可以。

然而,在那個病房里,放眼望去,每個家長都在給孩子做封針,難道他們不是為了孩子好嗎?

天平傾斜過去,關曉航妥協,凡凡接受了包括封針在內的康復治療,一做就是四個療程,每個療程 10 針(次),約 21 天。

關曉航回憶,一開始只扎頭,后面開始扎頭、后頸、腿、胳膊、腰部,「一次差不多扎 70 針左右。」

9 月 2 日,凡凡開始第四個療程的治療。

9 月 13 日,做完第九次封針后,主治醫生突然通知他們辦理出院,一家人在院外住下,開始往返醫院。

9 月 14 日,低頻脈沖治療、電子生物反饋療法。

9 月 15 日,腦電治療、電子生物反饋療法、低頻脈沖治療。

9 月 15 日夜,凡凡緊急住進了三附院的神經內科病床——「間接發熱 5 天,全身乏力 7 小時,口角歪斜 1 小時」,后被診斷為腦梗塞。

腦梗塞又稱缺血性卒中、中風、腦梗死,是指因大腦血液循環發生障礙,導致大腦缺血缺氧發生壞死的疾病。常見于中老年患者,小兒腦梗的發生概率極小。

兒童康復科大科主任兼凡凡所在的腦八科主任、現三附院副院長朱登納在近日的一次醫患溝通中對此解釋,「腦梗有很多病因,比如外傷、感染、血管、先天代謝疾病等,但目前為止什么病因還沒有找出,甚至說以上都排除的情況下得了腦梗,也是有可能的。」

目前,在排除了感染和血管因素后,因檢出乳酸升高,醫生高度懷疑凡凡的腦梗是由于先天代謝疾病導致,但這需要等基因檢測結果出來后才能確認。

一切仿佛回到了 5 個月前,浙江兒童醫院醫生在凡凡查出乳酸高,開始做串聯質譜分析篩查先天代謝疾病的時刻。

關曉航悔不當初,「當初就不應該聽我爸的去鄭州,治療了半年,錢花了不說,孩子封針受罪。」

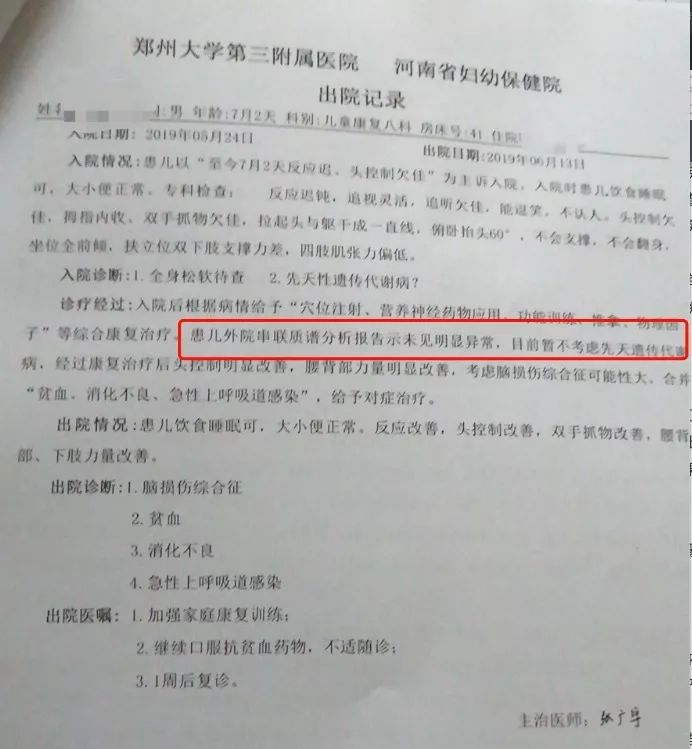

事實上,凡凡第一次在三附院的住院診斷是腦損傷綜合征,以及疑似先天代謝疾病。一個療程結束后的出院小結上,主治醫生就以串聯質譜分析報告結果無異常為由排除了先天代謝疾病。

近日,「偶爾治愈」致電凡凡在兒童康復科的主治醫生張廣宇,他解釋稱凡凡剛入院時未見到乳酸高的檢測結果,「且治療后孩子情況一直在好轉」。

對于為何在第四個療程讓凡凡提前出院,張廣宇以正在忙為由掛斷了電話。

于是,像大多數被診斷為「腦損傷綜合征」的患兒一樣,凡凡在三附院接受封針治療,直到突發腦梗。

在朱登納的溝通解釋中,兒童康復科患兒發生腦梗這樣嚴重的病情,「這么多年是第一次見」。

凡凡被描述成一個偶然事件。

從依依到凡凡,從癲癇到腦梗,是否與封針有關,我們并不清楚。唯一確定的事實就是:

在三附院這間全國規模最大的腦癱康復中心,幾乎所有的患兒都「不同程度」地接受著封針療法——一項至今缺乏循證醫學證據的小兒創傷療法。

口口相傳的「治愈」

李梅記得,在依依好不容易住進了三附院兒童康復科病房后,卻發現病房里的孩子大多不是腦癱,「一些看起來很精神的孩子也被送進來」。

艾云同一個病房里,三個孩子都是因為肌張力高住進來的。除此之外,腦損傷綜合征、缺血缺氧性腦病也是常見的病因。

關曉航帶著凡凡在康復科里治療了 5 個月,遇到的真正的腦癱患兒也只有少數。

今年6月的媒體報道中,朱登納表示,目前腦癱患兒僅占科室住院患者的 30 % ,其余的患兒包括:智力障礙、全面性發育遲緩,甚至「腦炎、腦外傷、腦出血等疾病恢復期和后遺癥期、骨關節病、脊髓損傷、遺傳代謝性疾病等數十種疾病都在我們收治范圍之內」。

曾經,在三附院兒童康復科門診,雅寧半歲左右的兒子壯壯也被診斷為肌張力高,輕微腦損傷,醫生建議立即住院封針治療。

「一邊是省婦幼醫生的親口診斷,一邊是網上的負面評價」,雅寧決定再掛個號,換個醫生看看。

這一次,醫生卻診斷出與上次不同的結果:孩子肌張力并不高,但仍有腦損傷綜合征。不過,治療建議卻是一樣的——住院封針。

然而,對于壯壯和凡凡都曾被診出的「腦損傷綜合征」,著名兒科專家、北京協和醫院兒科主任醫師鮑秀蘭向「偶爾治愈」表示,「并不存在(這種疾病分類)」。

多年來,鮑秀蘭的兒童門診接診過不少在外地被診斷為肌張力異常、有腦癱風險、需要康復治療的孩子,到了北京一診斷發現肌張力都正常,并不需要過多干預。

鮑秀蘭解釋說:嬰兒在母胎里是蜷著腿的,出生時肌張力本身就高,之后會隨著時間有規律地下降,「有些人(醫生)不懂怎么判斷肌張力,如果懷疑是腦癱,一定要有明確的腦損傷,沒有腦損傷的就不是腦癱。」

中國腦性癱瘓康復指南 2015 年版中指出,腦癱診斷的必備條件應當具備以下四項:中樞性運動障礙持續存在、運動和姿勢發育異常、反射發育異常、肌張力及肌張力異常。

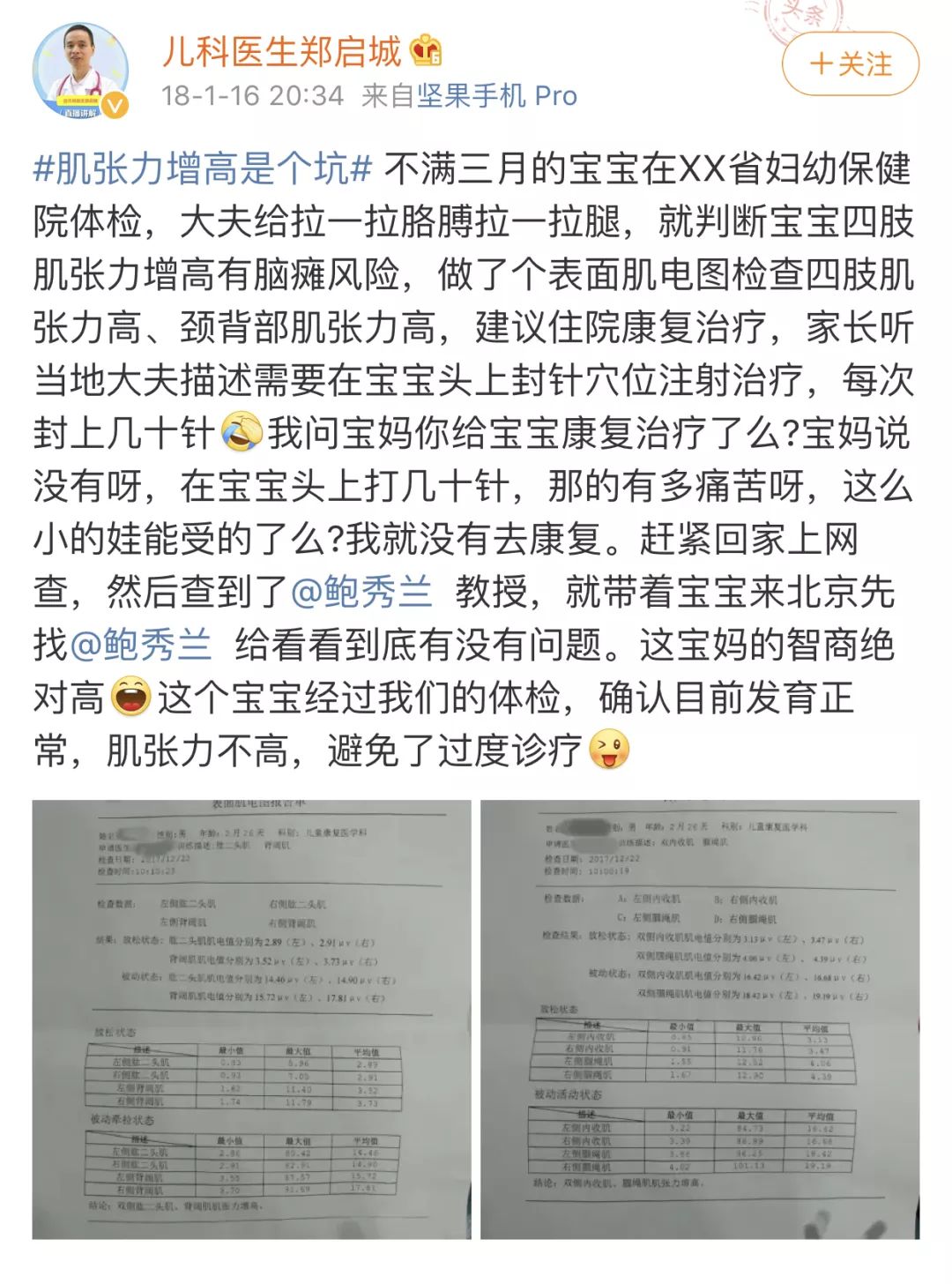

兒科主治醫師鄭啟城更是多次在微博反對「封針」,他告訴「偶爾治愈」,這幾年里,接診過不少來自河南的家長,曾在當地被診斷為有腦癱風險,進行封針治療。

治療期間,家長不忍孩子受苦,中斷封針來到北京看門診,結果發現智力、運動評估指標都正常,不需要康復治療。

還有一些在河南當地被診斷出肌張力高的孩子家長,通過網上問診咨詢到鄭啟城,最終沒有選擇去醫院康復,「現在孩子長大了,也都證明了當初肌張力高是沒有問題的」。鄭啟城說,超過100個類似河南案例是肯定有的。

如同前文提到的凡凡那位在三附院治療的親戚家的孩子,究竟是因為治療而恢復了健康,還是當初的肌張力高本就「沒有問題」,幾乎是個無法厘清的問題。

然而,在沒有循證醫學證據,是否真正的「治愈」至今搞不清楚的情況下,三附院兒童康復科從萬國蘭創立時的十幾張床位發展到 2019 年的 11 個住院病區、2 個康復訓練區、1 個中醫康復區、600 張床位……

媒體報道中,27 年間兒童康復科診療患兒愈 12 萬人次,掛牌河南省小兒腦癱康復治療中心、河南省腦癱兒童康復醫院、河南省 0~6 歲殘疾兒童篩查評估中心、河南省兒童腦癱康復質量控制中心……

原三附院兒童康復科主任醫師李湘云,回到家鄉登封市,作為封針聯合創始人成立了鄭州市第十六人民醫院兒童康復學科;而在三附院的一墻之隔的五附院,兒童康復科的主治醫師趙鵬舉也同樣來自三附院,這間以自閉癥治療著稱的醫院,偶爾時不時地傳出一些關于「封針」的故事。

5 年前,拿著兩份均包含「腦損傷綜合征」的不同診斷,結局卻都是封針治療的醫囑,雅寧丟掉了住院單,抱著兒子離開了三附院。

直到 4 年后,通過基因檢測,壯壯才終于找到了病因,確診為天使綜合征,也稱安格曼綜合征,是一類母系單基因缺陷的罕見病。

腦癱診療亂象中的盛宴

「面對這樣的兒科醫療環境我能干點啥?」鄭啟城在微博寫道。

后來他還以「肌張力增高是個坑」為關鍵詞,發了一系列案例,呼吁家長不要焦慮。

「偶爾治愈」回訪了其中幾名家屬,發現他們都提到「煎熬」和「焦慮」。

一位孩子 3 月齡被兒保科診斷出肌張力高的河南家長說:「最煎熬的是知道孩子肌張力高,卻什么也不做。每天都在焦慮之中,擔心萬一真的有問題就錯過了最佳治療時間。」

「北京就沒有這種情況,河南的家長好像特別容易被有腦癱風險嚇唬到」,鄭啟城說,小兒康復的過度診療在河南已經形成了一種奇怪的氛圍。

而對于真正的腦癱患兒來說,三附院更像是走投無路時的一根救命稻草。

5 年前,依依被老家、廣州好幾家醫院告知「治不好,抱回去好好養著」時,李梅懂那種「什么也不能做」的痛苦。

「當聽說三附院能治腦癱時,就想為我女兒花錢,不然覺得對不起她。」

最后,李梅離開鄭州時,留下的,除了封針時依依的慘烈、癲癇發作的痛苦,還有近 10 萬元開銷。

多名家長提供的賬單顯示,每個康復療程的醫藥費幾乎相當,2 萬元左右,異地患兒家庭通過轉診醫保報銷后約 1 萬元的自費,鄭州本地家庭報銷比例較高。

腦部腫瘤專家楊學軍曾經說過,「難治的疾病,一定會成為偽科學的盛宴」。這句話放在腦癱治療中同樣適用。

2018 年有媒體報道,腦癱醫療亂象,讓人「癱上加癱」。

河南駐馬店市一位腦癱患兒的家長曾反映:「現在治療兒童腦癱的辦法真多,又是神經修復、手術治療,又是藥物、康復訓練等,還有醫院搞干細胞移植,弄得我們東奔西跑給孩子治病,錢沒少花,病也沒治好。」

對此,國內知名腦癱專家、鄭州大學博士生導師兼河南政府參事高曉群教授就曾公開呼吁,建議有關部門加強對腦癱醫療機構的整治與監管,同時建議小兒腦癱家庭一定要科學甄別,切莫病急亂投醫。

高曉群總結稱,目前在醫療市場上針對腦癱患者的治療亂象有兩大類:一類是神經營養藥物;二是近年出現的大肆宣揚和過分夸大的神經干細胞移植治療。

接受過封針治療的家長對神經營養類藥物并不陌生,鼠神經生長因子和神經節苷脂、復方腦肽等藥物,在醫療賬單中占據一定比例。

這一類被稱為「輔助用藥」的神經營養類藥物,因缺乏循證醫學證據,在業內廣受詬病。

這些藥品價格昂貴,一百多元一支,通過醫生回扣等營銷手段,長期以來占據著國內藥品銷量排行榜的前列,不僅浪費了醫保基金,也給患者家庭帶來了很大的負擔。

圖片來源:丁香園insight

今年 7 月,國家衛生健康委員會正式公布了第一批「重點監控合理用藥目錄」,要求醫療機構嚴格控制目錄中的藥品處方量。

封針患兒賬單里的多個神經營養類藥物紛紛上榜。

究竟從何時開始,封針的藥水從萬國蘭時期的維生素混合生理鹽水,變成了鼠神經生長因子和神經節苷脂、復方腦肽等神經營養類藥物已無從考究。

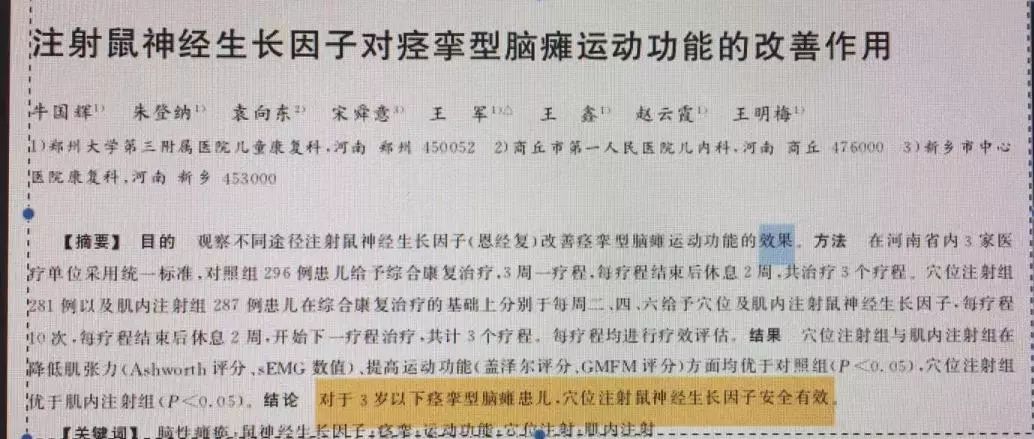

不過,就在「國家第一批重點監控合理用藥目錄」發布的幾個月前,三附院兒童康復科主任醫師牛國輝、朱登納等人剛剛聯合發表過一篇為鼠神經生長因子「站臺」的論文,想通過對照試驗來論證這種神經營養類藥物確實能改善痙攣型腦癱患兒的運動功能。

文章稱,研究者于 2013 年 9 月到 2015 年 9 月間從三附院、商丘市第一人民醫院、新鄉市中心醫院門診和住院的痙攣型腦癱患者,招募了符合招募標準的患者 900 例,進行隨機分組。

最終得出的結論,穴位注射鼠神經生長因子配合功能訓練、推拿等綜合康復治療,比肌肉注射、對照組療效好,且不良反應少,安全性高。

前神經內科醫生、現制藥企業資深從業者柯楠看過論文后直言,“臨床試驗的試驗設計、終點定義、樣本量計算等部分,文章描述都含糊不清,不符合國內外臨床試驗管理的指南、法規要求。而且由于臨床試驗嚴格的操作標準、質量要求,這樣的試驗速度、參與研究科室的工作量有點難以想象。”

換言之,論文整體的可信度在業內人士看來比較低。

沒有人知道三附院迄今為止一共給腦癱患兒開過多少張「神經營養類藥」的處方單,對于那些特殊兒童家庭來說,這類藥物只是他們走過的坑里夾帶的泥點。

從今年 5 月起,在三附院兒童康復科的 4 個多月,關曉航一家就花了近 10 萬元,如今積蓄早已花光,凡凡的治療卻仍不得不繼續。

在凡凡突發腦癱住進了神經內科病房之后,關曉航多次聯系原先的主治醫生張廣宇詢問病因,但等來的只有原先封針病友群里已被張醫生踢出群聊的提醒。

(文中柯楠為化名;除關曉航外,文中的患兒和家屬均為化名。文中插圖未注明出處的均為劉楚攝)

參考文獻:

[1] 牛國輝,朱登納,袁向東,宋舜意,王軍,王鑫,趙云霞,王明梅.注射鼠神經生長因子對痙攣型腦癱運動功能的改善作用[J] 中國實用神經疾病雜志,2019,22(6):591-598.

[2]萬國蘭,朱登納,孫莉,李湘云.位點加穴位藥物注射治療腦性癱瘓患兒療效分析[J].中國臨床康復,2004,8(21)4280-4281.

[3]《「封針」治療小兒腦癱 數萬名患兒父母展笑顏》 大河報 http://newpaper.dahe.cn/dhb/html/2011-01/10/content_449401.htm

[4]鄭州大學第三附屬醫院兒童康復科介紹 http://www.zdsfy.net/Class/144.html

[5]《鄭大三附院兒童康復科:孩子們的康復樂園》大河報 http://newpaper.dahe.cn/dhjkb/html/2018-06/26/content_257421.htm

[6] 唐久來等. 中國腦性癱瘓康復指南 (2015): 第一部分[D]. 2015.

[7] 《鄭大三附院(省婦幼)品牌專業解讀——小兒腦癱康復治療中心之三折翼天使在這里重新“起航”》大河報 http://newpaper.dahe.cn/dhb/html/2014-11/19/content_1180091.htm

[8] 《退休名醫萬國蘭:妙手神醫巧治腦癱,且行善事不求回報》河南健康網

[9] 《走進最美醫生 —記鄭州大學第三附屬醫院(省婦幼保健院)兒童康復科創始人萬國蘭教授》

[10] 《創造無數康復奇跡 點燃家庭幸福希望—鄭大三附院(省婦幼)兒童康復中心仁心妙手助患兒重新起航》鄭州晚報

[11] 「神藥」還是「安慰劑」?細數神經節苷脂的前世今生》丁香園 http://neuro.dxy.cn/article/549470

[12] 《腦癱患兒康復的樂園—記鄭大三附院(省婦幼)河南省小兒腦癱康復治療中心》大河報

撰稿:劉楚 責任編輯:李珊珊

排版:孫甜甜

偶爾治愈

to-cure-sometimes

——

記錄人與疾病、衰老、死亡的

相處方式

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司