- +1

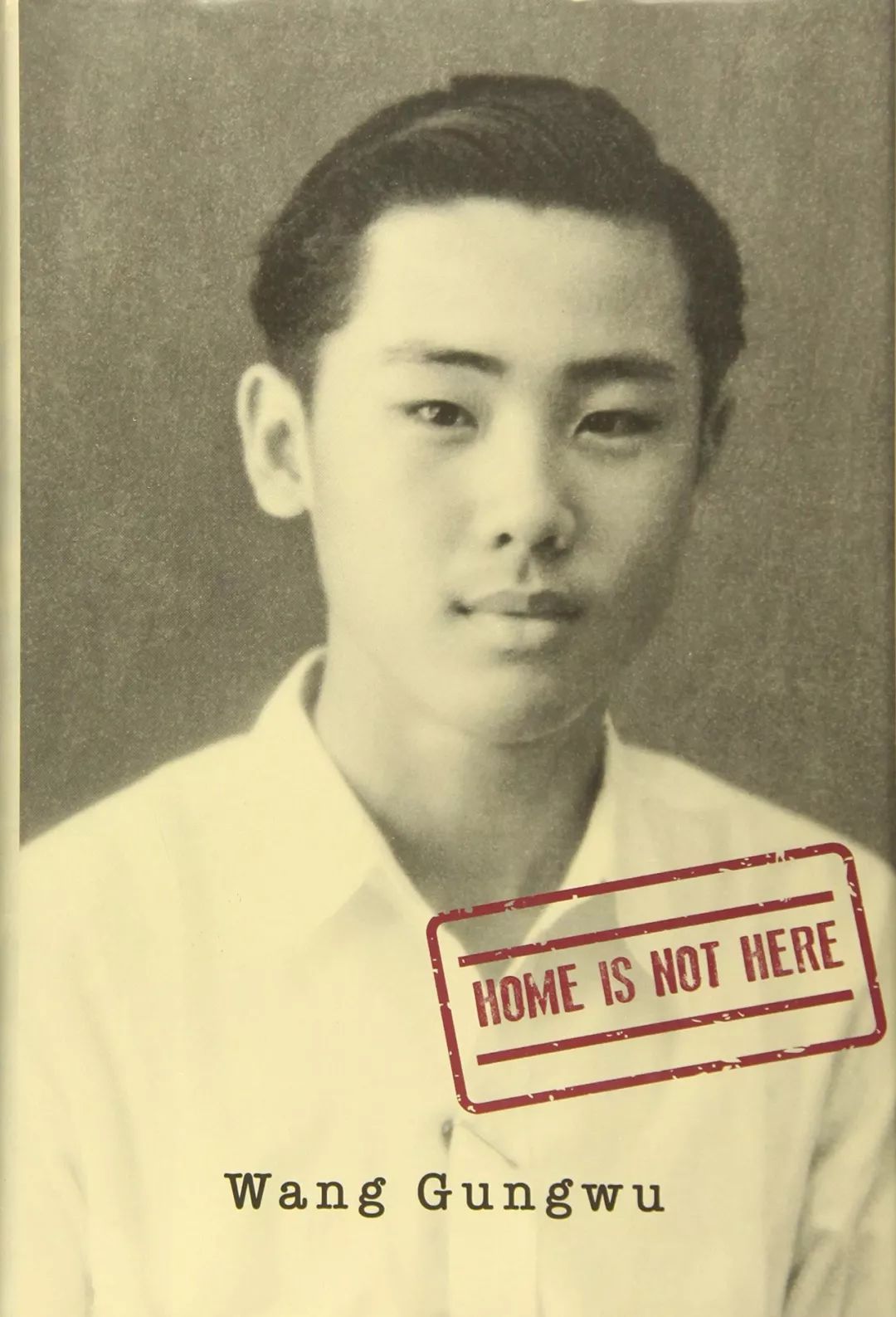

海外華人研究開拓者王賡武:身為華人,何處為家?

原創: 王菁 東方歷史評論

撰文:王菁

《東方歷史評論》微信公號:ohistory

王賡武,1986-1995年間擔任香港大學校長,目前任新加坡國立大學特級教授。曾任教于多個國家,在東南亞史、南洋華人史等研究領域蜚聲中外。

1930年,王賡武出生在荷蘭殖民統治下的蘇臘巴亞,如今印度尼西亞第二大城市,距離家鄉江蘇將近兩千公里之遙。在接下來的十幾年中,王家人數次試圖回國未果,最終落腳在了英國治下的怡保,如今馬來西亞霹靂州首府。

在耄耋之年,當王賡武撰寫回憶錄時,他寫道:“等待回歸中國,但最終回到馬來西亞的早年經歷,對我人生道路的影響超出乎我的意料。”但也是這一轉折,令他走上了海外華人研究之路,并成為主要的奠基人、開拓者之一。

這一切,還需從王賡武父母的移民經歷談起。

王父通常對家譜閉口不談,對年輕時的往事也絕口不提。關于父親及其祖輩的故事,王庚武多是從母親那里,經年累月,如同拼圖般,用歷史學家的細膩筆觸,拼湊而來。

王父名宓文,字藝初,祖籍河北,1903年出生于江蘇泰州。1911年,他父親周年八歲,與祖父母在武昌見證了起義。后來,王家人在朋友幫襯下,逃出武昌,回到了泰州。不過,即便按照當今的標準,祖父王允成也算不上什么成功人士。他不善經商,在朋友介紹下進了銀行,但事業也未見些許起色。

所幸,子未承父業。自小,王宓文在家族中最欽佩的就是叔祖王宗炎。當年,王宗炎是出了名的儒家學者,而叔祖的兒子王冶山則在武昌辦學。王宓文追隨叔祖父子的腳步,在武昌系統研習了儒家經典、顏體書法及古代詩歌。然而,12歲之后,王宓文開始涉足西學。他進了泰州一家新式學堂,專攻英語和數學,甚至在大學畢業后還曾回到家鄉,于該校短暫任教。

王宓文真正走上教書育人的道路,還得追溯到他在國立中央大學的時光。該校創辦于清末,幾經易名,成為如今南京大學、東南大學和臺灣國立中央大學的前身。當時,校長郭炳文深受美國教育哲學影響,曾師從杜威(John Dewey,1859-1952)和保羅·孟祿(Paul Monroe,1869–1947)。在郭的竭力推動下,杜威和孟祿在國立中央大學講學數月,使該校一時聲名大噪。郭還誠邀陶行知擔任教育學院院長,進一步推動教育改革。

就是在那樣的環境中,王賡武的父親選擇了英語文學和教育專業。畢業后,王宓文延承母校開放自由的教育理念,在東南亞華僑教育中身體力行。1929年,王宓文出任印尼爪哇島蘇臘巴亞市華僑高中校長,那是當地第一所華人高中。

當王宓文在東南亞的事業步入正軌時,他在泰州的父母也開始為他物色結婚人選。當時的王家并不富裕。事實上,一家之長王允成正值失業,家中開始需要依賴王宓文的海外工資接濟。誰家的女兒愿意過門之后立即遠赴東南亞,開始完全陌生的人生之旅呢?這時候,王家父母看中了附近東臺鎮上丁家姑娘——丁佩蘭。

丁家祖籍鎮江,文官世家,祖上在鹽務局辦事。19世紀中期,太平軍逼近鎮江,丁家這一支逃到了東臺。雖然丁家族長希望后代子承父業,考取功名,但20世紀初結束的科舉制度,迫使一些丁家子孫另謀生路。過去務鹽的人脈和經驗派上了一些用場,丁家的生意為他們在東臺立足起了不少作用。但清朝垮臺后,他們原來的人脈瞬間崩塌,擅長儒家經典的文筆并不能幫助改善生意,一些家族中的男子相繼染上大煙,丁家開始分崩離析。

從小見證家族由盛轉衰的丁佩蘭,明白知識的重要,但也相當務實。1905年出生的她,上有一個哥哥,下有一個妹妹。丁佩蘭出生時,丁家還未衰落,詩書禮儀、琴棋書畫都是丁家女兒的必修課。她練得一手漂亮的小楷,喜讀流行小說,甚至包括父母不允許接觸的《紅樓夢》。在丁佩蘭看來,如果男孩在很小的時候就對學習充滿熱情,并且聰明過人,那么求知也無妨。但若是資質平平,父母家人也當支持其發展更為實際的才能,以便將來在社會上立足。這種性格上的務實性也體現在了她后來對兒子人生選擇的支持上。

1929年,距辛亥革命爆發十八年,距五四運動也有整整十年。新文化運動刮起來的風還未過,江蘇附近的上海已成了當時亞洲最多元的城市,女性從著裝到生活伴侶選擇也正發生各種改變。但在東臺和泰州,絕大部分婚姻依然遵循父母之命、媒妁之言。多年以后,在丁佩蘭用小楷寫下的日記中,她如此寫道:“我與宓文于一九二九年二月完婚,直到婚禮以前,我們素未蒙面。令人詫異的是,我們彼此之間均有好感,照顧彼此,互敬互愛,同甘共苦,幾十年如一日。”

婚后不久,王宓文便與新婚妻子一道,踏上了遠赴蘇臘巴亞的旅程。1929年10月29日,美國華爾街股災全面爆發。大蕭條如瘟疫般,開始在全球蔓延,各國經濟均不同程度地感受到了經濟衰退的影響。西方對工業原材料和農產品需求驟降,以出口貿易為主要經濟支柱的南洋各國,成了第一批國際貿易重災區,大量在種植園打工的中國和印度苦力被遣送回國。

王賡武出生時,全球正深陷經濟蕭條的泥潭。他父親任職的蘇臘巴亞華僑高中勉力維持,但由于建校資金基本來源于當地華商,其運作也日益艱難。王宓文與妻子又苦撐一年有余,最后機緣巧合之下,決定接受怡保中文學校的聘書,擔任助理校監。在當時的王宓文看來,英國治下的馬來聯邦是他們回到中國的中轉站。帶著這種希望,一家人啟程了。

對初來乍到的王家人,1930年代初的怡保確實給他們一絲歸鄉的親切感。當地經濟以采礦業為主,1910年代一場大火將怡保舊街夷為平地,在殖民政府的號召下,當地華人礦家開始更多參與房屋重建和其它市政建設。1920年代飛速發展的采礦業使當地華人獲益頗豐,雖然1930年大蕭條對當地經濟打擊很大,但當時市民生活還是基本由華人商鋪為主,且還能維持當地華語學校的基本運轉。

從1931到1941年,王家人住在怡保的綠鎮,距離附近的新鎮不遠。新鎮四周河道環繞,交通便利,華人商鋪林立,教育和醫療條件發達。除了政府出資的安德森中小學,本地的天主教修道院,以英文授課的中英女子學校,還有以中文授課、男女分校的育才中學和霹靂女中,以馬來語為授課語言的學校則在附近的甘榜——也就是馬來語中的村莊。相比之下,綠鎮寧靜得多,居民主要以非歐洲人為主,大多數居民就職于和政府相關部門。

當時,王家人既感到親切,又很不適應。其中一個原因,在于語言不通。

怡保的華人華商主要來自廣東和福建,大多說閩南語、客家話和粵語。王宓文和丁佩蘭的祖籍均在北方,北方方言與國語差距不大,但與南方方言則天差地別。所幸,就王宓文工作性質而言,學校上課、課本、教師之間均能用國語交流。丁佩蘭則在與當地人女傭阿蘭的幫助下,稍稍學了一些粵語,方便日常交流。

在區分一代和二代移民體驗時,或許語言習得是最重要分水嶺之一。對王宓文和丁佩蘭而言,他們的母語無可置疑地只有國語和家鄉方言,除此之外,王宓文也精通英文。但對年幼的王賡武則不然,當時他所居住的南洋,或許是全世界文化和語言最多樣化的地區之一,也是多種語言自然習得的最佳環境之一。

在當時的綠鎮和新鎮,王賡武的生活環境中充斥著各種語言——女傭阿蘭說的粵語,父母講的國語和江蘇方言,來往客人口中的上海話,商鋪里的客家話、閩南話,街頭的本地馬來方言,寺廟中的孟加拉語、旁遮普語、古吉拉特語,鄰居的僧伽羅語和泰米爾語,還有殖民政府大力推廣的英語。

從五歲開始,王賡武便開始在兩種語言世界中穿梭。一開始,母親希望他能夠和當地絕大部分華人孩子一樣,進入當地華語學校,擔心不久之后若是回到中國,他的中文水平跟不上。但接受過中西教育的父親說服了母親,把他送進了家附近的馬克斯威爾小學。同時,父親開始在家教授中文,從三字經開始,辨讀文言文,培養閱讀經典的能力。這種早年的多語環境和雙語教育,無疑為他日后走上海外華人研究的道路打下了堅實的語言基礎。

盡管當時的政治和文化環境下極其復雜,王賡武的父母并沒放棄回到中國的希望。他們一方面省吃儉用,將一部分收入寄回老家,另一方面觀望政局,尋找回去的適當機會。1936年,五歲的王賡武已經記事。在他記憶中,那一年,全家人短暫回國探親,母親開始一點一滴告訴他祖父母的故事。這是祖父母第一次見到孫子,自然也激動萬分。但縱有萬般不舍,老人們依然勸兒孫留在南洋工作,繼續觀望。

這種近乎本能的生存抉擇看似殘忍,卻也是當時許多華人留居海外的無奈之舉。1937年,中日戰爭全面爆發。王家人回國的希望開始變得遙遙無期,不僅如此,戰爭也開始影響到南洋各殖民地。1939年,歐洲戰事爆發,英國不可避免地卷入了戰爭。1941年底,日軍開始入侵英國治下的馬來聯邦,第一批炸彈在怡保上空爆炸。

“隨著[中日]戰爭的爆發,我日漸發現自己華人的特性太過明顯,在學校中格格不入。”多年后,王賡武在回憶錄中提起當時的經歷,依舊歷歷在目。“父母和他們的朋友在家關切之事,與學校里老師同學憂心所在,對比著實強烈。我們的老師談論著大英帝國,還有帝國在歐洲面臨的危機,但他們從未提起過中國,也未提[中日戰爭]對[南洋]的我們可能造成何種影響。甚至,學校中的華人朋友也不曾公開談過那場[中日]戰爭。”

雖然殖民政府及所屬學校、媒體并不那么關心中國局勢,但王賡武的父母、同儕及當地華人華商已經開始為遠方的親人籌集戰時資金。他的母親丁佩蘭還加入了當地婦女組織,有時會帶上王賡武去附近募捐。父母還開始帶他去新鎮的影院,觀看當時在海外華人圈流傳甚廣的各種華語影片,從《八百壯士》、《馬路天使》到《木蘭從軍》,都給他留下了深刻印象。

憂慮、困惑、憤怒——各種強烈的情感,在父母和其他成年人口中自然轉換成了“救國”、“愛國”、“民族興亡”。但在當時還未滿十歲的王賡武心中,那些都還停留在最本真的情感層面,那些情感如一層層迷霧,將那個他只短暫停留過幾周的“中國”緊緊裹在其中。

但對年幼的王賡武而言,那種格格不入的感覺,或許才是其日后不斷探索反思的原始動力。作為獨子,他經常好奇為何他不像其他華人孩子一樣,有兄弟子妹的陪伴。母親甚至告訴他,由于要準備隨時回國,他們需要足夠的存款,也就沒有經濟能力再多要孩子了。除了參與抗戰募捐,他的父母也極少參與任何當地廟會、祭祀等社會活動。他既留戀怡保的學校、朋友,也向往父母口中的中國、故鄉。大部分時候,他都覺得自己和父母更像是旁觀者——確切的說,隨時準備離開的留居者。

這種隨時準備離開但又在當地留居的人,還有另一種稱呼——陌生人。齊美爾(Georg Simmel ,1858-1918)在1908年的名篇《陌生人》中,以歐洲中世紀城市中猶太人為例,認為陌生人雖近實遠,既遠又近。他們并非朝至夕發之人,而是從一個地方流動到另一份地方,并且安寨扎營、尋找生計,但又與當地人保持一定距離。陌生人有著本地人沒有的自由,但也許面臨被猜忌甚至迫害的危險。他們的位置決定了他們旁觀者的心態,但也賦予了他們得天獨厚的流動性,還有鳥瞰全局的視野。

這也從某種程度上解釋了為何王賡武于十歲時,對世界地圖產生了強烈興趣。十歲生日時,父親送給他一份彩色的世界地圖。課后,他不再出去跟朋友玩耍,而是呆在房間里,反復尋找各種大洲、海洋、國家、城市、山川、河流、島嶼、海峽的名字,在筆記本上寫下那些名字的清單,想象不同名字背后的故事。那份地圖讓十歲的他意識到,哪怕是號稱日不落的大英帝國,其版圖在世界上也只占了很小的一部分,而中國雖然距離怡保很遠,但在一張世界地圖上,也并不遙遠。

“從那一刻起,每當我對自己是誰、身處何方感到不安時,我就會想到那張地圖和我的清單,內心就會感到一種平靜的愉悅。我會想到上海、倫敦,也會想到霍雷肖·納爾遜(Horatio Nelson,1758-1805,英國海軍將領)和岳飛。但不管是誰,無論何方,那些地方和人都成了版圖上可知的一部分。我開始意識到,沒有什么能阻擋我去了解他們。如今回首,我相信當年的無意之舉,讓那種格格不入不再難以忍受。我開始確確實實地感到,與他人相比,或許我也沒有什么本質的不同。”

二戰結束后,王賡武在父母的支持下,于1947年考入南京的國立中央大學,進入外語系英文專業就讀。一年之后,內戰吃緊,一家人返回中國的最后希望破滅。王賡武回到馬來亞聯合邦,獲得碩士學位,于1957年留學英國,在倫敦大學亞非學院獲得博士學位后,在之后漫長的半個多世紀,先后于馬來亞大學、澳洲國立大學任教,并于1986-1995年間擔任香港大學校長,目前任新加坡國立大學特級教授。

撇開海外華人學者的各種稱號,或許,王賡武一生孜孜不倦探尋的問題不過如是——身為華人,何處為家?

(作者注:文中引用的片段均為本文作者翻譯,出自2018年出版的王庚武自傳Home Is Not Here。)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司