- +1

郭曄旻評《自由的流亡者》︱那些脫美的“效忠者”

在延宕三年之久的英國“脫歐”進程已然變成一部肥皂劇的當下,讀到社會科學文獻出版社出版的《自由的流亡者:永失美國與大英帝國的東山再起》(以下簡稱“本書”)一書,倒是顯得頗有幾分應景的感覺。兩百多年前被迫“脫美”的“效忠派”,最后仍在彼時尚是旭日東升的大英帝國之內(nèi)尋到自己的歸宿。不知道今天的英國“脫歐”之后,又能向何處去呢?

打開這本書,首先映入讀者眼簾的是一幕觸目驚心的場景,或者用本書作者、美國學者馬婭·亞桑諾夫(以下簡稱“作者”)的話說,是一場“內(nèi)戰(zhàn)”。傳統(tǒng)史學往往將美國獨立運動勾勒成一場“萬眾一心”、反抗宗主國暴政的革命史。然而,當時的北美十三州,絕不像許多人想象的那樣是鐵板一塊。反對脫離英國統(tǒng)治的群體,被激進的革命者稱為“頭在英國,身體在美國,脖子應該扭斷”的“托利黨人”(Tories),而他們則自稱為“效忠派(Loyalists)”。按照本書及其他一些學者的研究結(jié)果,這個群體在當時的北美洲英屬殖民地的白人中占據(jù)大約五分之一的比例——這絕不是一個可以忽略的少數(shù)。

“效忠派”都是些什么人呢?過去的觀點曾經(jīng)認為,他們只是由北美十三州殖民地的社會上層人物組成,“包括從英王那里獲得土地執(zhí)照的大地主、特權(quán)商人、南方一些富有的種植園主以及英王任命的官吏等等,站在英國一邊,反對和破壞獨立戰(zhàn)爭”。而本書則以一個事例證明,這些“反動分子”的構(gòu)成并非如此簡單。1776年11月底,“效忠派”在華爾街組織了一場《依附宣言》的請愿活動,期望“迅速恢復(英國與北美殖民地的)同盟”。在請愿書上留下自己名字的“效忠派”既有“紐約城里最富裕的商人”這樣的英國殖民統(tǒng)治下的既得利益者,也有客棧老板與木匠這樣的普通市民,甚至也有農(nóng)民。這就意味著,“效忠派”與“革命派”之間,在身份上并不存在一條無可逾越的鴻溝。許多人都知道本杰明·富蘭克林是協(xié)助起草《美國獨立宣言》的政治家、美國建國元勛之一。但本書卻告訴讀者,他的兒子,時任新澤西殖民地總督的威廉·富蘭克林,就是個不折不扣、且頑固到底的“效忠派”。

父子反目、同室操戈當然令人感到無奈。但從中也可以看出,在當時的北美英屬殖民地,選擇“效忠”還是“革命”,更多的只是理念之爭。盡管在獨立問題上存在分歧,但維護殖民地的權(quán)利可以說是當時北美殖民地居民的“最大公約數(shù)”。1776年,紐約的一名牧師查爾斯·英格利斯(Charles Inglis)撰寫了一本名為《公正地論述北美的真正利益所在》的小冊子,其中指出北美真正需要的是改革帝國關(guān)系,以確保北美人的“自由、財產(chǎn)和貿(mào)易安全”。以今天的眼光看,這樣的訴求并無不當,至多是比較“溫和”而已。然而,革命有自己的規(guī)律,一旦爆發(fā)便只會越來越激進。于是英格利斯的小冊子很快被禁,而他期望“像其他文字一樣被世人遺忘的”《常識》(托馬斯·潘恩著)卻在一年內(nèi)出售了五十萬冊,相當于每五個北美人就有一本。“勇敢、果斷和永不屈服”的托馬斯·潘恩在書中聲稱,美洲服從英國的殖民統(tǒng)治是違反自然規(guī)律的,北美獨立的果實已經(jīng)成熟,獨立的時機已經(jīng)來到!同樣是這位托馬斯·潘恩更實際而苛刻地提出,“一個人如果不是各州獨立的支持者……就是美國人所謂的托利黨人,當他將托利主義思想轉(zhuǎn)化為實際行動時,他就成了一個叛徒”。

當這樣的激進思潮席卷北美的時候,便容不得“求同存異”的“中立”路線了。所有人都必須做出選擇,或者參加革命,或者淪為革命派眼里的“叛徒”。一時之間,暴力橫行,鄰里反目,每個人都被迫在重壓之下做出選擇。不少被認為是“效忠派”的北美人被施以酷刑,涂上瀝青,插上羽毛,當眾羞辱。

從某種意義上說,北美獨立戰(zhàn)爭的正當性,在本書所提到的印第安人與黑人“效忠派”的存在之后進一步被消解了。長年以來,北洲殖民地的地主和部分農(nóng)民連續(xù)不斷地侵占印第安人的土地,迫使他們逐年西遷,殖民地的商人和他們進行不等價交換,騙取他們的貴重皮毛,殖民者還經(jīng)常對他們無情殺戮,更加劇了他們對殖民者的痛恨。而英王則頒布了“1763年法令”,禁止北美殖民地人民向阿巴拉契亞山以西擴張。這在客觀上對印第安人起了保護作用,自然使得印第安人倒向了“效忠派”一方。至于黑人奴隸,他們期望的是以革命為契機,獲得自由。由于英軍答應給效忠英王的奴隸以自由的許諾,吸引了不少黑人奴隸。按照本書的說法,甚至美國國父喬治·華盛頓名下的幾個黑奴也趁機逃跑了。而在整個獨立戰(zhàn)爭期間,居然有多達兩萬之數(shù)的黑人奴隸站在了英軍一方戰(zhàn)斗。

當然,“效忠派”的努力最后付諸東流,英國人沒有贏得這場與北美殖民者之間的“內(nèi)戰(zhàn)”。旋即,“效忠派”的土地被霸占,財產(chǎn)被沒收,選舉權(quán)被收回,就連人身安全也受到嚴重的威脅。在某種程度上,獲勝的美國人對“效忠派”的報復“已經(jīng)從溫和的輿論批判上升到謀殺的級別”。有鑒于此,那些迫于生存壓力的難民不得不選擇“脫美”,如同一位“效忠派”人士所說,“讓一切從頭開始”。

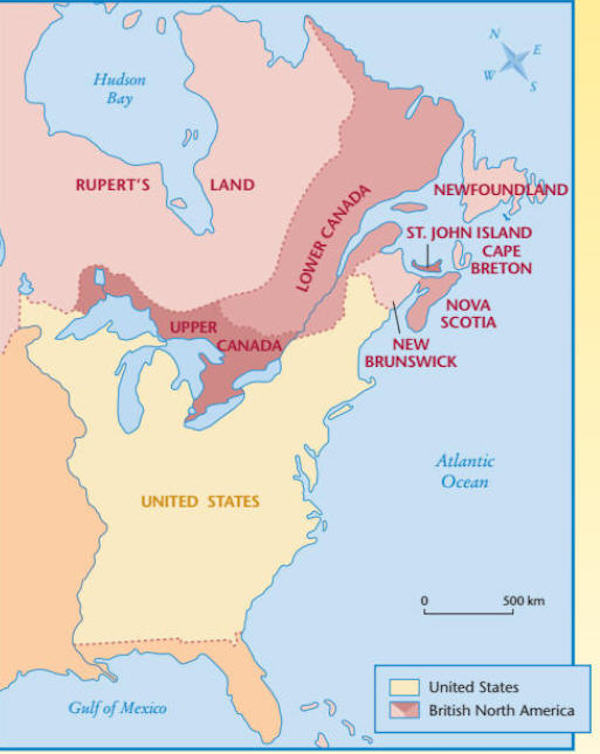

根據(jù)本書作者的估計,大約三萬六千名“效忠派(包括白人和黑人)”前往今天的加拿大,五千五百人去了加勒比群島的英屬領(lǐng)地(包括巴哈馬群島與牙買加),一萬三千人(內(nèi)有五千自由黑人)的目的地則是英國本土。加上零星前往其他地方的人數(shù)自由,“脫美”的總?cè)藬?shù)就上升到了五萬五千五百人左右,但仍然比其他一些研究中的八到十萬人要少。從革命造成的緊張環(huán)境并由此引發(fā)的人員流動來看,美國革命遠遠超過以暴力聞名的法國大革命。當然,在法國大革命中很多反對派來不及流亡便被送上斷頭臺或是死于戰(zhàn)場也是一個原因。無論如何,假如從今天的標準來衡量,“效忠派”顯然是可以載入當代史冊的第一批大規(guī)模“政治難民”。

本書的大部分篇幅,便是用來敘述美國獨立以后這些“政治難民”的命運。作者以“自由的流亡者”作為本書的主標題。看上去“自由”與“流亡”似乎是一個悖論。從本書的描述看,書名中的“自由”有一層含義指的是“效忠派”有著選擇“流亡”何處的“自由”。書中所舉的“效忠派”路易莎·韋爾斯家族的例子令人印象深刻。她的父母早早跑路去了英格蘭;哥哥威廉和詹姆斯帶著家族的印刷設(shè)備去了東佛羅里達;她的未婚夫曾是其父的學徒,去了牙買加。至于路易莎·韋爾斯本人,則費了很大力氣變賣剩余家產(chǎn),經(jīng)過五個月的航行終于在英國肯特海岸登陸了。但“流亡”畢竟是“流亡”,從經(jīng)濟上看,“效忠派”才是在美國獨立戰(zhàn)爭中損失最大的一個群體。他們留在北美的財產(chǎn)被美國政府充公拍賣,隨身攜帶的財物也在流亡路途上喪失殆盡。作者提到,一度富裕的貝弗利·魯濱遜一家四口,只能在倫敦郊外以每周十二英鎊的租金住進了區(qū)區(qū)一個“面包房的一部分”。

可以令他們感到些許欣慰的是,“永失美國”之后,英國政府并沒有忘記在戰(zhàn)爭中曾經(jīng)做出巨大犧牲的“效忠派”。倫敦方面成立索賠委員會,開始統(tǒng)計“效忠派”所損失的財產(chǎn),最終付出了三百萬英鎊(相當于今天的三億英鎊),其中那位與父親反目成仇的威廉·富蘭克林獲得了數(shù)量可觀的兩萬五千英鎊。盡管對許多因為“效忠”而失去了一切的“效忠派”而言,五英鎊或者十英鎊的補償遠遠稱不上是慷慨大方的,但考慮到當時英國國債也不過一千萬英鎊,三百萬英鎊也絕不是一個小數(shù)目了——實際上,在當時也只有英國有能力為戰(zhàn)爭的受害者做出經(jīng)濟補償。至于名義上取得勝利的法國,在美國獨立戰(zhàn)爭后就很快因巨大的軍費而陷入無法自拔的財政危機,并最終將路易十六國王送上了斷頭臺。實際上,英國人對“效忠派”的救濟幾乎沒有先例可循,不能稱之為捍衛(wèi)大英帝國榮譽的一大壯舉。雖然當時的許多外國觀察家認為,英帝國在失去北美后即將終結(jié),就像西班牙與荷蘭一樣。就在美國正式獨立的那一年(1783),奧地利皇帝約瑟夫二世就宣布,“英國已降為二流強國”。

另一方面,盡管“效忠派”的流亡地幾乎遍布英國及其殖民地,但就像作者所統(tǒng)計的那樣,就近抵達加拿大的人數(shù)占據(jù)了多數(shù)。由于人數(shù)的關(guān)系,也只有移居加拿大的“效忠派”發(fā)揮了重大作用。美國革命對加拿大,就如同對美國一樣重要。美國革命在創(chuàng)建美國的同時,也在很大程度上創(chuàng)建了加拿大。用本書中的話來說,“(美國)革命促成了兩個而非一個國家的統(tǒng)一。就在南方建立共和北美的同時,效忠派和英國當局在北方重建了一個帝制北美”。獨立戰(zhàn)爭前的加拿大,仍然彰顯出濃郁的法國文化的特色,甚至有英國官員毫不隱諱地稱其為一塊法屬殖民地,其中,卡爾頓爵士(Sir Carlton)的話顯得頗具代表性。他說:“就是想一下都讓人震驚——這個國家終將被法裔人種主宰!他們扎下的根如此之深,足夠湮沒一切講英語的新移民,看來只有一場巨大的變革才可能扭轉(zhuǎn)這種狀況。”而“效忠派”的到來正是一場巨大的變革。效忠派的大規(guī)模移居,大大地增加了英裔居民的數(shù)量。英國政府對那些前往加拿大的效忠派給予了慷慨的物質(zhì)援助,先是免費提供食物和生活用具解決他們的燃眉之急,緊接著便以分發(fā)土地的方式補償他們的財產(chǎn)損失。從1783年春天開始,“效忠派”中的一家之長免費獲得一百英畝土地,其余的家庭成員每人也分得五十英畝土地。他們之中的大多數(shù)都度過了艱難時期,頂住了北方惡劣的自然條件的嚴峻挑戰(zhàn),決心“促使英國體制所崇尚的尊重權(quán)威、公正、秩序的傳統(tǒng)在沒有受到污染的新大陸傳承下去”。

僅就加拿大而言,本書副標題中的“大英帝國的東山再起”自然有其道理。1791年,英國制定了英屬北美的憲法,相比之前的北美殖民地,英國派出的總督權(quán)威大大增加,他可以否決殖民地立法機關(guān)的決定,甚至解散立法機關(guān)。以“效忠派”為主的居民對此俯首接受。在作者看來,這實際上是一次成功的利益交換。美國人由于背負著戰(zhàn)爭債務,賦稅負擔很重。1790年代的紐約人為土地繳納的稅款相當于加拿大鄰居的五倍。因此“身為美國人意味著你可以成為積極參政的公民,但為此要支付的也是真金白銀。而在加拿大身為英國臣民則意味著接受帝國的權(quán)威,但卻無須支付高昂的稅負”。這塊北方的英屬領(lǐng)地經(jīng)受住了1812年第二次英美戰(zhàn)爭的考驗。盡管戰(zhàn)前的美國人妄圖“把不列顛人從美洲大陸上趕走,我不想止步于魁北克,我要的是整個加拿大!”英軍和“效忠派”仍然聯(lián)手擊退了美軍。一個“絕對忠君,徹底反美”的英屬北美(加拿大)就此在地圖上確立了自己的存在。

不過,本書企圖讓讀者相信的并不止于加拿大一隅。在作者看來,“大英帝國”在世界范圍內(nèi)的“東山再起”,都有“效忠派”的作用在內(nèi)。本書提到,“(18、19)世紀之交,效忠派難民散布在整個大英帝國,從再度繁榮起來的英屬北美諸省的數(shù)萬殖民者,到帝國的最遠邊界澳大利亞的區(qū)區(qū)幾個人”。按照作者的說法,正是紐約出生的詹姆斯·馬里奧·馬特拉提議將“效忠派”流亡者安置在澳大利亞東岸的新南威爾士“。在政府的保護下,那里有迄今最有利的前景。”問題在于,隨后的事實并非按照他的如意算盤在發(fā)展,澳大利亞并沒有成為“效忠派”的天堂。最終到達那里的英國殖民者是本土的罪犯,而非“效忠派”難民。誠然,這一決定其實與美國革命有邏輯上的聯(lián)系——原本英國罪犯的流放地是北美殖民地,美國獨立之后本就需要另覓他處——但“效忠派”畢竟未在澳大利亞拓殖中起過什么作用。

類似的情況也出現(xiàn)在遙遠的印度。按照一些學者的看法,美國的獨立標志著“第一英國殖民帝國”的瓦解,繼之而起的“第二英國殖民帝國”轉(zhuǎn)而以經(jīng)營印度為中心。英屬印度很快成為經(jīng)濟上最有價值、戰(zhàn)略地位最為重要的殖民地,或者用更為形象的說法,它是“英國王冠上的一顆寶石”。作者在本書提出,“印度作為高風險但上升空間極大的職業(yè)舞臺,尤其吸引那些野心勃勃但又在某種程度上被邊緣化的人,像沒落貴族、蘇格蘭人、愛爾蘭新教徒——以及北美效忠派難民”。在印度的英國殖民者里,的確有“效忠派”的身影,就像作者提到的貝弗利·魯濱遜家族的一位成員就坐船去了印度,而指揮英軍與驍勇善戰(zhàn)的廓爾喀戰(zhàn)士作戰(zhàn),并最終贏得英尼戰(zhàn)爭的戴維·奧克特洛尼將軍同樣也是在1758年出生于波士頓,當母系親戚成為“效忠派”之后便以軍校成員的身份前往印度。如果沒有革命,這些“效忠派”或許還會安穩(wěn)地繼承家族在北美的產(chǎn)業(yè),但如今他們卻變成了印度的鄉(xiāng)紳。從個人命運角度而言,作者稱之為“失去了紐約,但得到了印度”當然不無道理,但是歷史的進程難道就真的因為英屬印度寥寥無幾的“效忠派”軍人而改變了么?恐怕首先站出來反對這一論點的,就會是從1757年開始就經(jīng)營著印度殖民地的英國東印度公司吧!

從這個角度而言,本書的主標題(“自由的流亡者”)與副標題(“永失美國與大英帝國的東山再起”)似乎并不存在很大的關(guān)系——至少這種關(guān)系不如作者期望讓讀者相信的那么大。換句話說,本書在很大程度上夸大了“效忠派”“脫美”的歷史意義。當然,類似做法,在當今一些英國政客的“脫歐”宣傳中,似乎仍舊依稀可見。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司