- +1

一文讀懂故事結構:寫作里的時空藝術

葉偉民寫作

以下文章來源于新聞與寫作 ,作者葉偉民

本文為新聞專業期刊《新聞與寫作》專欄文章,

刊登于2019年第10期

文 | 葉偉民

講故事,最糟糕的是流水賬。從出門前照鏡子說起,買煎餅果子如何太辣,坐公車如何太擠……結果,人都走了,你打敗小怪獸的高光時刻卻還沒出來。

敘事混亂,大概如此,寫到哪是哪,以致好端端的戲劇沖突被糟蹋了。通俗地說,就是整篇垮掉。

碼字和碼磚一個道理,心無版圖,都是紙糊。近百年前,梁啟超就說過:“文章一部分是結構,一部分是修辭。前者名文章結構學,后者名修辭學。”

結構就是這么硬核,它代表著行文的全局觀。作家以筆當旗,沙場點兵,雄兵百萬仍蜿蜒有序,若落入新手,一個班都能帶出逃兵范兒。

那究竟什么是結構呢?羅伯特·麥基在《故事》里這樣說:結構是對人物生活故事中一系列事件的選擇,這種選擇將事件組合成一個具有戰略意義的序列,以激發特定而具體的情感,并表達一種特定而具體的人生觀。

這個定義有三個關鍵詞:選擇、戰略、情感,它們既是遞進也是因果。寫作不等于生活,不能有聞必錄,需要取舍,而這些精選后的事件,可以通過有意識的排列組合,激發讀者的某種情感和觀念。

如果你嫌這個解析文縐縐的話,普林斯頓大學教授約翰·麥克菲(何偉的老師)的說法可能更實用些,他在專著里花了相當篇幅談結構,無奈精彩卻漫散,我嘗試幫他提煉一下——結構是事件在時間和空間編排上的藝術。

換句話說,結構反映的,是情節的時空關系。

從三幕劇說起

在寫作的諸環節里,結構相當不討喜,因為隱性且慢成。就像一座宮殿,被夸的總是氣勢造型,長年負重的柱梁,除了在設計圖上大放異彩,外部幾無感知。

文章也是如此,新手只知文筆,不知結構,至再難寸進,才意識到問題。此般后知后覺,代價是信心和彎路,甚至早期順風順水者,寫著寫著就自感成了“仲永”。

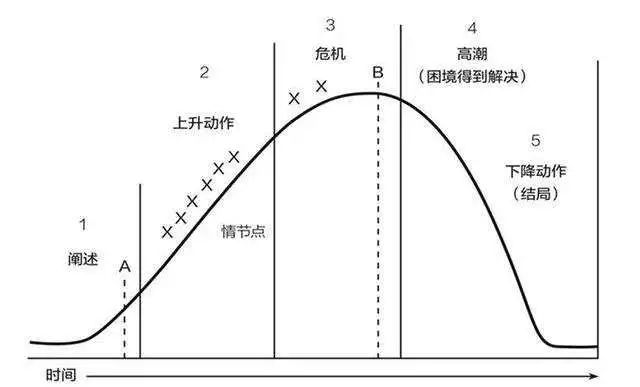

既然結構是處理敘事的次序,那一定存在最基礎的模型。這個模型極簡約,且早已被我們熟知——開端、發展/高潮、結局,大概是小學作文的常識,也稱“三幕劇結構”,一說最早能追溯到亞里士多德他老人家。

就像兩點之間直線最短之于幾何學,以三幕劇為基座,從戲劇、小說到電影,人類敘事藝術得以演化至今日之繁榮。這是前人試錯總結了幾千年的規律,地球人都通用,例如中國古時的“起承轉合”,與三幕劇理論亦是殊途同歸。

三幕劇結構至今仍統治我們的舞臺、書頁和熒屏,就像微服出巡的君王,藏形匿影又決勝千里。一個好故事只要稍加分解,便不難發現這根支柱。

以現實主義電影《我不是藥神》為例,就是由兩個大三幕劇構成。以ABC分別代表三幕,其故事線是A1-B1-C1-A2-B2-C2,分別對應的情節為——

A1:父親病危,前妻要爭兒子,急需用錢的程勇幾經糾結,接受白血病患者呂受益的托付,到印度走私仿制藥。

B1:印度藥成了窮人患者的救命稻草,程勇被封神,賺了大錢,卻招了醫藥代表和藥販子的眼紅,警方介入,程勇被調查。

C1:害怕坐牢的程勇解散了團隊,終止代理印度藥,用賺來的錢開了家工廠。

第一個三幕劇結束。

A2:一年后,呂受益的老婆找到程勇,求他再帶藥,在目睹老呂的離去和更多病人的慘況,程勇決定復出。

B2:印度廠商也被瑞士格列寧告了,藥不多了,程勇墊錢搶購,對國內患者只賣500元一瓶的低價。警方再次調查,一次圍堵中,黃毛為救程勇死了。警察曹斌也熬不住情與法的折磨,退出此案。

C2:程勇最終被捕,判了5年。前往監獄的路上,所有他幫助過的病友自發為他送行。人群中,程勇隱約又看到了呂受益和黃毛。

第二個三幕劇結束。

時空的藝術

以三幕劇為單位,花式玩結構之旅就開始了。之前說過,結構是時空的藝術,該請出時間和空間兩位大神了,正是它們的變化萬千,才賦予故事如此豐富的表現手法。

同樣從極簡模式說起,最好理解的莫過于“單時間線”,即按照時間順序一一道來,這也是我們生活中最常用的敘事結構,上述電影《我不是藥神》也采用此法。

可是,時間無情,不是每個故事在滿足三幕劇的同時,還能很好地線性敘事。比如電影《貧民窟的百萬富翁》,故事主要圍繞印度少年賈馬勒參加競答節目展開,這個沒受過教育的孤兒,每個問題的答案都戲劇性地在他殘酷的人生里。

正因為戲劇沖突在短時間內高度集中,背后又關聯著漫長的經歷,“單時間線”就力有不逮了。如果硬來,讀者可能沒看到他3歲就睡著了。

于是,故事家們又創造出“雙時間線”,就像交叉臂一樣,故事在兩個時間維度齊頭并進,并不時通過關聯物躍遷,扣人心弦的同時,還能把因果交代充分。此外,原本相對靜態的部分,也因時間線上的變化,獲得動感。

《貧民窟的百萬富翁》就是這么干的。在A時間線,即電視節目現場,窮小子賈馬勒每答對一個題,全國觀眾都從屏息到歡呼,情緒越發高漲,而主持人和警察對其作弊的猜疑也越來越深。

在這條刀光劍影的時間線背后,編劇還安插了時間線B,即賈馬勒顛沛流離的孤兒生涯,每一個問答膠著緊張之時,鏡頭會“閃回”到男主的某段人生,講述答案如何藏在他苦難的過往里。

除了時間這位魔術師,空間也是重器,且運用法則類似。有些多線程故事,由于多地點并行,時間線會照顧不過來,有點像十個茶壺八個蓋。這時候,用空間做脈絡,就好辦多了。

電影《通天塔》里,空間線就被玩得很溜。它由四個分別發生在摩洛哥、美國、日本和墨西哥的故事構成,平行發展又有所交叉。

一開始,空間轉換會讓人不解,但隨著情節的展開,場景關系逐步清晰并融為一體,最后直指人類因缺乏溝通、理解而沖突不斷的深刻命題。影片的成功,獨特的時空結構功不可沒。

如何選,怎么用

三幕劇輔之以時空變量,就有了結構。看似千頭萬緒,實則萬變不離其宗。掌握時間線和空間線的運用技巧,敘事性寫作足以應對十之八九,無論虛構還是非虛構。

還可以再具體一些。如果是強情節題材,即沖突劇烈、高潮迭起的故事,“單時間線”是個好選擇,因為根本不用擔心讀者分心。比如你要寫一場驚天大營救,不用多想了,就從起點順流而下吧。

而整體情節稍弱,但有若干高光點的,就妥妥的“雙時間線”。跌宕起伏的做明線,相對靜態、背景性的做暗線,兩者交錯行進。普利策獎作品《策普的最后一站》,中國特稿名篇、李海鵬的《舉重冠軍之死》,都是典型的雙時間線結構,分別以主角的一次旅行和人生的最后一天,穿插了他們各自的一生。

如果故事在多地行進,時間倒成了龍套,則可考慮空間線結構,通過場景切換推動情節發展。蓋伊·特立斯筆下的紐約,便是善用空間的產物。他要寫橫截面而非歷史長河上的紐約,于是高明地通過關聯物,在各個地標躍遷,帶著讀者游弋。

值得敲黑板的是,沒有孤立的時間線,也沒有孤立的空間線。大多結構,一定是合用的結果,誰為主、誰為次,因時因事,動態平衡。

從敘事性寫作繼續拓展,群像、描寫、解釋性等類型,還能延伸出更多結構模式——多人物式(多人物交叉敘事)、模塊式(并列結構 )和剝洋蔥式(懸疑推動,層層遞進)。

結構的演變和細分是必然的,因為寫作也在變,尤其自媒體興起后,文體越發多元紛繁。但即使再浪花滔天,結構也如河床磐石,你見或不見,它就在那。只有摸著它,抓緊它,才好過河趕路,最終游刃有余,無招勝有招。

| END |

*本文系“葉偉民寫作”原創稿件,轉載請聯系授權。

葉偉民寫作

微信公號:yeweimin121

微博:@葉偉民寫作

知乎:葉偉民

原標題:《一文讀懂故事結構:寫作里的時空藝術》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司