- +1

辛德勇:《張氾請雨銘》辨?zhèn)?/h1>辛德勇字號【編者按】

本文為北京大學(xué)教授辛德勇10月13日下午在河北師范大學(xué)講座的文稿。

各位同學(xué)、各位老師、各位朋友:

很高興來到這里,和大家交流,不過在接到杜志勇先生的邀請后,一時又不知在這里講些什么好。因為我們這里是文學(xué)院,中國語言文學(xué),是文學(xué)院的核心內(nèi)容,而上大學(xué)讀中文系,是我當(dāng)年參加高考時最想做而又沒有做到的事兒。無文,無才,一碰到中文系的人就心里發(fā)虛發(fā)怵,現(xiàn)在斗膽來到這里,真的不知道談個什么樣的題目,才能勉強塞責(zé)。

前不久在滄州見面時,我和杜志勇先生交流,談到石刻文獻,知道杜先生對中國古代碑銘很感興趣,漢碑尤甚。于是就想到這兩年我偶然關(guān)注過的一個小問題——即所謂《張氾求雨銘》(“張氾”,他人或識為“張汜”)的真?zhèn)危氲剿坪蹩梢栽谶@里談一談這個問題,以求得杜志勇先生和在座的各位朋友的指教。

《張氾請雨銘》拓片(據(jù)《新見東漢摩崖刻石文字二種》)

《張氾請雨銘》拓片(據(jù)《新見東漢摩崖刻石文字二種》)開篇——問題的由來

這篇《張氾求雨銘》,并不在我們河北,而是刻在河南省駐馬店石龍山上的一塊大石砬子上,據(jù)云是近年發(fā)現(xiàn)的一件東漢石刻。本來我既不會寫毛筆字,不練漢隸,也不專門研究石刻文獻,更不依賴各種新材料過日子,讀不過來的正經(jīng)書還有很多,所以,對現(xiàn)在層出不窮的“新史料”和“新發(fā)現(xiàn)”并不在意。可是事兒趕得巧,去年愚人節(jié)前一天,友人寄來一份名曰《金石研究》的刊物,是其創(chuàng)刊第一輯,上面所刊《新見東漢摩崖刻石文字二種》一文,印有這篇刻石銘文的拓片,并介紹了它的基本狀況。敝人略一翻檢,即大體判斷此石當(dāng)屬偽刻。于是,便在第二天、也就是2018年的愚人節(jié)里,在自己的微信公眾號上發(fā)了篇帖子,指出這篇《張氾請雨銘》還有這本刊物上刊出的其他一些銘文當(dāng)屬贗品。

我并不認(rèn)為贗造古代銘文等所謂“文物”有什么不道德的。學(xué)者拿贗品當(dāng)稀世史料,那只能怪你自己蠢,怪你不好好念書,走火入魔或是專門尋覓那些邪門歪道走捷徑,掉坑里也是自己找的。民生惟艱,小民混日子很不容易,造一點兒這類假古董,不像造毒奶粉,更不像造假藥,沒什么大不了的,害不著誰。再說制作贗品也很不容易,這是門手藝,不是誰想做就能做出來的。大家都很不容易,這是個生計,我無意去擋人家的生路。自己明白它是什么貨色,不理不睬就是了,在學(xué)術(shù)上,本來是不值得做任何討論的。只不過看著一本刊物上集中登出那么多贗品,實在好笑好玩兒抑制不住,就隨口說上兩句。

愚人節(jié)里的話么,我隨便說說,隨便寫兩句,別人看了笑笑,也就是了。孰知引起相關(guān)人士極大的不滿乃至憤怒,甚至專門撰文訓(xùn)斥敝人。這當(dāng)然無所謂的,我確實影響到了人家的事兒,訓(xùn)兩句就訓(xùn)兩句,該著的。可是,多少有些出乎意外的,專門從事文史研究的學(xué)者,竟然還頗有一些人對它信以為真;還有好心的朋友,特地告我:這是明晃晃地刻在山頭上的東西,不是小黑屋里大土炕上瞎鼓搗的貨,看過的人都認(rèn)為不會有假,因而我一定要謹(jǐn)言慎語,要不眾人面前打了自己臉,那該有多難看。

我做讀書做學(xué)問,做研究,寫文章,只是出于好奇而探求事物的真相,從來沒考慮過自己的面子在哪里。根本就沒那么大的臉,打不打都與我無關(guān)。認(rèn)識錯了,就改,聽人家對的。再說做學(xué)術(shù)研究就是這么回事兒,在探索的路上常常會出錯:顧炎武先生出過錯,錢大昕先生出過錯,王念孫先生也出過錯;羅振玉先生出過錯,王國維先生出過錯,陳垣先生也出過錯。以我之微不足道,出乖露丑,更是必然的,真不算丟人,所以我也就不在乎被人“打臉”。

另一方面,在我的“愚人節(jié)告示”發(fā)布后,也有很多朋友以各種形式向我表示,很希望我展開談?wù)剬@件東西的認(rèn)識。這些朋友想知道:到底為什么,我會那么肯定地判斷這篇銘文必屬偽刻無疑。由于忙于教學(xué)和對其他問題的研究,一年來,我一直沒能安排上時間滿足大家的要求。現(xiàn)在,既然來到這里與大家交流,自己又沒什么其他的貨色可以“販賣”,不妨就在這里和各位講一下這個問題,談一下我的看法,供大家參考。

(一)怪異的邊廓

一件古代的文物,它各個方面的特征,大多都要與那個時代同類的物品具有很多共性。這一特性,正是我們給文物斷代的主要依據(jù),即與其時代特征相符的,就更有可能是真東西,而與之不符的,就更有可能是贗品。

當(dāng)我看到這通《張氾請雨銘》刻石拓本的照片時,第一眼就感覺怪怪的,味道不對。

這通刻石題署的時間,是東漢安帝永初元年,而東漢時期的石碑,大多樸實無華,在中期以前,文字的四周,通常并不鐫刻邊廓。像光武帝建武二十八年的《三老諱字忌日》、和帝《永元八年食堂題記》、殤帝延平元年的《賈武仲妻馬姜墓志》等,雖有邊廓,但這些刻石都不是獨立存在的刻石,而應(yīng)屬整體石構(gòu)建筑部件中的一部分,故施以界限,以與其他部分相區(qū)隔。這一性質(zhì),在四川新都順帝永建三年的所謂“石門關(guān)”墓門題刻上可以看得最為清楚。

四川新都“石門關(guān)”墓門題刻(據(jù)高文主編《中國畫像石棺全集》)

四川新都“石門關(guān)”墓門題刻(據(jù)高文主編《中國畫像石棺全集》)大致至東漢后期的桓、靈二帝時期前后,東漢石刻銘文中的主體部分、亦即狹義的石碑,開始出現(xiàn)在碑文四周裝飾邊廓的情況,例如漢靈帝建寧二年的《柳敏碑》和靈帝熹平二年 的《朐忍令景君碑》就都是這樣,后者的邊廓,裝飾效果尤其強烈。但總的來說,這些邊廓線,和前面提到的像四川新都“石門關(guān)”等題刻一樣,基本上都只是平直的直線,或上邊廓為隆起的券頂(如桓帝永壽元年的《孔君墓碣》)。

靈帝熹平二年《朐忍令景君碑》

靈帝熹平二年《朐忍令景君碑》與這種東漢時期的繞銘外廓相比,《張氾請雨銘》顯得非常不同,即在這篇銘文邊廓的四角,各自外申出一條卷云裝的線條,這是在東漢石刻銘文中從未見過的做法。

《張氾請雨銘》外觀(據(jù)《新見東漢摩崖刻石文字二種》)

《張氾請雨銘》外觀(據(jù)《新見東漢摩崖刻石文字二種》)這種異乎尋常的形制,不由得讓我一看到圖片就對它的真?zhèn)萎a(chǎn)生了強烈的疑問。

(二)陋劣生澀的銘文

這通刻石的外觀,雖然怪頭怪腦,長得與眾不同,但怪模怪樣的人也還是個人,人長得什么樣的都有,各個時代的器物,有時也會有些逸出于長規(guī)之外的特殊情況。所以,要想確切分辨真?zhèn)危€要分析其文字內(nèi)容。

從更廣大范圍內(nèi)的情況來說,文字內(nèi)容造假的難度,要大大高于沒有銘文的器物。如何造作出一篇像模像樣的銘文,這是文物造假這個行當(dāng)普遍的難題。短的,三言兩語,大多數(shù)好造,但也賣不出去多少錢。長了,按照現(xiàn)有文本照樣鈔,沒獨特價值,也賣不上錢;硬編楞造,所謂語多必失,就很容易露出馬腳。

《張氾請雨銘》就是一篇篇幅較長的銘文,全文如下:

以上錄文,大致依據(jù)《新見東漢摩崖刻石文字二種》一文既有的判讀而略有變易。

以上錄文,大致依據(jù)《新見東漢摩崖刻石文字二種》一文既有的判讀而略有變易。稍一檢讀,便可以看出,這篇銘文措辭用字絕不類東漢時人的通行用法,而且既陋劣且生澀,怎么看也絕不可能出自古人之手。其中比較典型的語句,像“乃騭田岳”這句話,“騭田岳”講的到底是啥意思?“田岳”指的又到底是什么?因為這銘文本來就是略讀過一點兒古文的人肆意編造的東西,語句多滯礙不通,卻又便于強自解說,跟那些不管出于什么原因和心理而在口頭上或是心底里表示信其為真的人,也不宜說得清楚。

因而,下面就從幾個比較重要的大關(guān)節(jié)處著眼,來分析一下這篇銘文的內(nèi)容到底有沒有可能是出自東漢人的手筆。

(三)銘文的紀(jì)年方式

所謂《張氾請雨銘》開篇的紀(jì)年——“惟永初七年十二月有閏六日戊戌”,有年有月有日,不僅念起來節(jié)奏整齊,抑揚頓挫,很有腔調(diào)——惟永初元年·十二月有閏·六日戊戌,檢核一下東漢的歷表,還合得很:這一年確實是閏十二月,是月癸巳朔,初六正值戊戌,就像真的實錄其事一樣。

然而我們?nèi)羰菗Q一個角度看這個問題,造假的人,也完全可以先查歷表,再動手干活,因而造出來的東西,同樣可以與歷表密合無間。

過去活干的太糙,查核其年月時日的出入,往往就能很容易地剔除許多贗品。可是道高一尺,魔高一丈,仿造古物古銘的匠人,制作水平也是與時俱進,你拿歷表來卡他做的活兒,他反過來按照歷表來做活兒不就是了。看你還怎么查?

事兒還真不是這么簡單,因為歷史本身實在太過復(fù)雜,而術(shù)業(yè)各有專攻,做假活兒的畢竟花不了那么大的功夫去讀古書,僅僅是一個紀(jì)年紀(jì)月,也遠比普通年表歷表體現(xiàn)出來的要復(fù)雜很多。

譬如,漢武帝在太初元年以前的年號,從建元,到元封,雖然都沒有在現(xiàn)實生活中用過,可通行的歷史年表上都有。于是,最遲從北宋時期開始,一批批能工巧匠,就連續(xù)不斷地贗造出無計其數(shù)帶有這些年號紀(jì)年的文物。直到現(xiàn)在,在古物市場上,在拍賣的古董中,在博物館征集來的所謂文物中,還是不斷涌現(xiàn)。我在去年愚人節(jié)看到的那本《金石研究》的創(chuàng)刊號上,就作為真品刊載有不少這樣的貨色。

那么,遵循同樣的原理,制作假古董的商販,若是依照東漢的歷表來贗造石刻銘文紀(jì)年的話,會不會產(chǎn)生類似的錯誤呢?在我看來,至少這篇《張氾請雨銘》編造者就因功夫修煉得不夠而必不可免地失了手,在銘文中留下了很大很大一個紕漏,從而不僅讓我們看到了馬腳,甚至還看到了壯碩的馬屁股。

這里的問題是,雖然永初七年十二月確有閏月,可東漢時人在表述閏月時卻不是這么個寫法。

首先我來看石刻碑銘,是怎樣題署閏月的。關(guān)于這一點,歐陽修在《集古錄》中,為我們保存下來一個很好的例證:

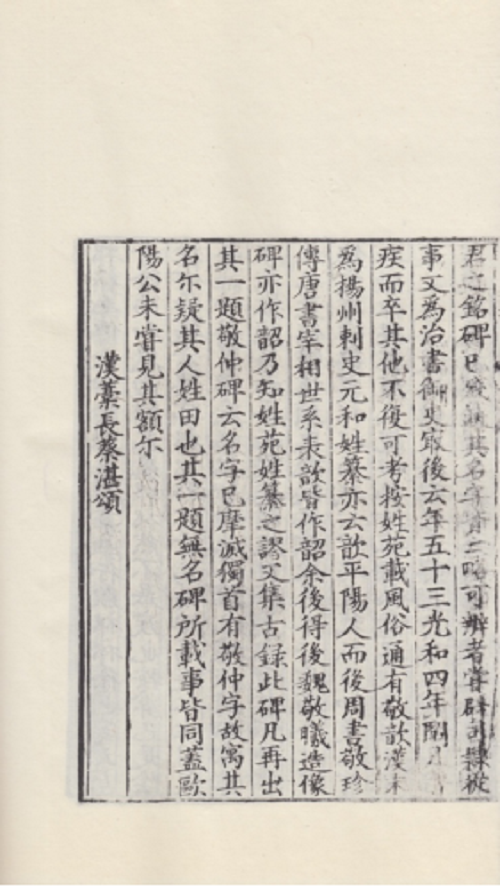

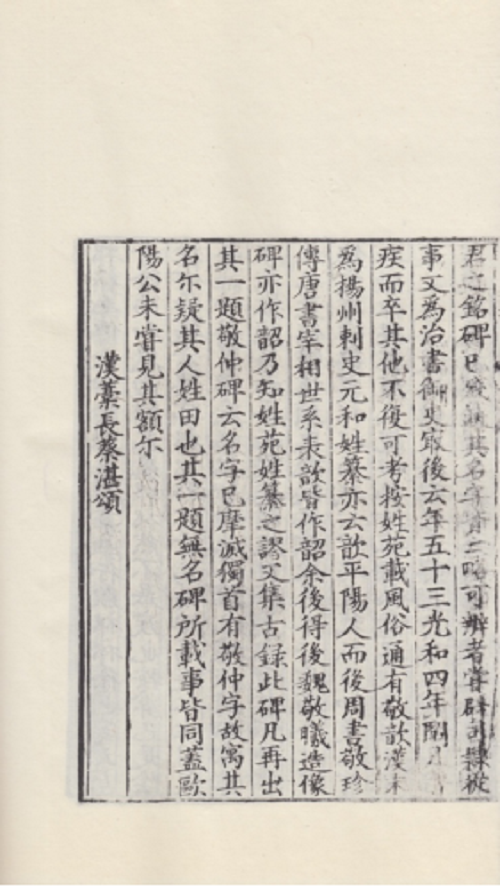

漢敬仲碑者,其姓名字皆不可見,惟其初有“敬仲”二字尚可識,故以寓其名爾。……大抵文字磨滅,比其他漢碑尤甚。字可識者頗多,第不成文爾。惟云……“光和四年閏月庚申”,此數(shù)句粗可讀爾。(《集古録跋尾》卷三《后漢敬仲碑》)

歐公于同書另一處著錄同一碑刻,所錄文字較此稍詳,相關(guān)文字乃題署“年六十三,光和四年閏月庚申,遭疾而卒”(《集古録跋尾》卷三《后漢無名碑》)。

稍后趙明誠在《金石錄》中復(fù)著錄此碑,因較歐陽修多見有碑額文字,故知墓主為“漢揚州刺史敬使君”,《金石錄》復(fù)敘述曰碑文“?后云年五十三,光和四年閏月遭疾而卒”(《金石錄》卷一七《漢揚州刺史敬使君碑》),這位敬使君到底是享年六十三,還是五十三,其間必有一訛,而兩書在載述此公去世的年月為“光和四年閏月”這一點上,卻是完全相同的。

《古逸叢書三編》影印宋刻本《金石錄》

《古逸叢書三編》影印宋刻本《金石錄》檢《后漢書·靈帝紀(jì)》,其光和四年紀(jì)事,在九月之下,是繼以“閏月”,接下來則為“冬十月”,顯示出當(dāng)年所閏之月乃是九月,這一點是很容易查核清楚的。

不過《后漢書》的紀(jì)月形式告訴我們,東漢人記述閏月,只稱“閏月”而不記明所閏的月份,可能是一種通行的形式。

其實范曄《后漢書》和司馬彪《續(xù)漢書》中載述所有的閏月,都是這么個寫法。即以光和四年所閏的這個九月為例,在司馬彪的《續(xù)漢書》里,便有紀(jì)事云“光和四年閏月辛酉,北宮東掖庭永巷署災(zāi)”(《續(xù)漢書·五行志》二)。《后漢書》本紀(jì)中有些“閏月”的紀(jì)事,其前后相鄰的月份或因無事可記而空缺,這樣,僅僅依據(jù)前后出現(xiàn)的月份,是無法確知這個“閏月”究竟是在那個月份之后的,也就是無法確知這一年到底是“閏某月”,但范曄也是同樣僅記“閏月”二字,這就更加清楚地顯示出這是當(dāng)時固定的寫法。《后漢書·郎顗傳》記載郎顗曾上書順帝,講到“臣竊見去年閏月十七日己丑夜”云云的話,此語足以證實不惟紀(jì)事,即當(dāng)時人的口頭言語,也是這樣的講法。而這樣的用法,向上可以追溯至《春秋》的紀(jì)事。《漢書》也是如此,其在本紀(jì)之外,如“(陽朔)四年閏月庚午,飛星大如缶,出西南,入斗下”云云的紀(jì)事即為顯例(《漢書·天文志》)。過去羅振玉先生研究殷墟卜辭的閏月,稱“古時遇閏稱‘閏月’,不若后世之稱‘閏幾月’,……可征古今稱閏之不同矣”(羅振玉《殷墟書契考釋》卷下《禮制》第七),這也可以說是對這一時期閏月稱謂方式的總結(jié)概括。

追根溯源,這樣來表述閏月,應(yīng)是緣自“閏”的本義,是表述增多出來的意思,所謂“閏月”,表示的就是在正月至十二月之外所增多出來的那一個月的意思,即此一年份之閏月。所以,按照這一本義,是不應(yīng)該用“閏某月”以至“某月有閏”的形式來表述的(大概直到唐代以后才普遍通行“閏某月”的用法,但司馬光著《資治通鑒》,在紀(jì)月時仍舊沿承但稱“閏月”的傳統(tǒng)。至于在行文中注記年月時署曰“某月有閏”,恐怕即使到了很晚很晚也都是很罕見的事情)。至少在東漢時期,人們的用法,還完全是但稱“閏月”。

在這里對東漢時期的紀(jì)月形式需要適當(dāng)予以說明的是,東漢靈帝時期的石碑《校官碑》,是碑文末尾署云“光和四年十月己丑朔廿一日己酉造”,清代著名金石學(xué)者翁方綱,曾考釋這一月份說:“靈帝光和四年九月庚寅朔,閏十月己丑朔,此云‘十月己丑朔’者,閏十月也。不言閏,亦變例也。”(翁方綱《兩漢金石記》卷一一《校官碑》)如其所說,似東漢時注記閏月,或可變格而但書所值月序,不用通行的“閏月”這一形式。但這一年實際是在九月之后置閏,亦即所謂“閏九月”而不是“閏十月”,《校官碑》所題“十月己丑朔”正是這一年十月的朔日,翁氏所說殊無謂也,當(dāng)時載記閏月的形式,并沒有什么“變例”。

自元人潘昂霄著《金石例》以來,歷代學(xué)者,相繼寫過很多有關(guān)金石文例的著述,以供后人模仿。在碑刻方面,漢碑尤為這些人共同尊奉的標(biāo)準(zhǔn)“范式”,但由于閏月的記述形式在漢碑中極為罕見,故一向無人提及其書寫形式,以至清末黃任恒撰著《石例簡鈔》,薈萃前人總結(jié)的規(guī)律而撮取其要,乃謂碑石銘文因無上下文參證,對于一年當(dāng)中的這個閏月,“安可不著名月數(shù)”?即謂若是獨稱“閏月”便無法知曉當(dāng)時是“閏”哪一個“月”,故“雖漢碑無例,亦不必拘矣”(《石例簡鈔》卷二“年月日時”條)。也就是這位黃任恒先生想要告訴讀者,不妨徑行按照后世的常規(guī)逆推,在書寫碑文時將閏月寫作“閏某月”的式樣。其實,這只是他讀書未周而妄發(fā)橫議。如上所述,《敬使君碑》所記“光和四年閏月”豈非顯例?以此事例與《后漢書》等傳世文獻相印證,豈非確證而何?

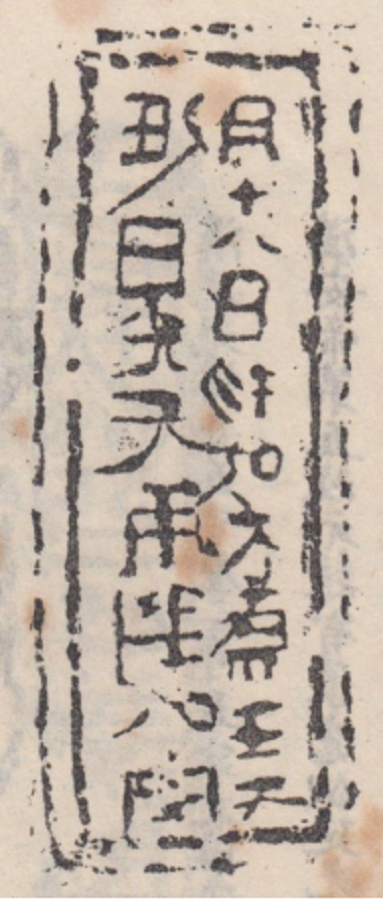

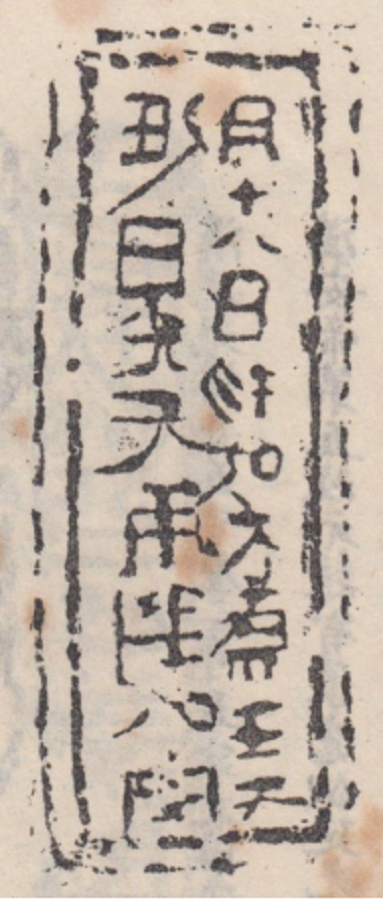

戴氏畫像題記(左:全圖。右:紀(jì)年局部)(據(jù)永田英正《漢代石刻集成》)

戴氏畫像題記(左:全圖。右:紀(jì)年局部)(據(jù)永田英正《漢代石刻集成》)事情趕得實在有些“寸”。上文所說陽朔四年那一年的閏月,就在年底十二月之后,也就是我們現(xiàn)在講的閏十二月;更“寸”的是,清末大收藏家端方,曾收藏有一幅東漢時期的畫像石拓本,名之曰“戴氏畫像”。在這幅畫像旁側(cè)的邊廓上,附刻有“以永初七年閏月十八日始立成”云云注記(端方《匋齋藏石記》卷一《戴氏畫象題字》),而這正是所謂《張氾請雨銘》題署的“永初七年十二月有閏”的那一個月份,當(dāng)時人題署的卻僅僅是“閏月”。更幸運的是,這件畫像石的原石雖然下落不明,但還有拓本存世,觀看拓本影像,可以愈加確切無疑地證明,依照當(dāng)時人的用法,是絕不應(yīng)該出現(xiàn)“永初七年十二月有閏”這樣的寫法的。

李冰石像題記(據(jù)永田英正《漢代石刻集成》)

李冰石像題記(據(jù)永田英正《漢代石刻集成》)端方雖說是個著名的大收藏家,但實際上只是在清代金石學(xué)風(fēng)潮中附庸風(fēng)雅,實際的眼力和見識都并不很高,因而收下過不少贗品。因而,或許有人對他藏過的這幅畫像石拓本還會有所疑惑。那么,就讓我們來看上個世紀(jì)七十年代在四川都江堰出土的李冰石像上的一段題記,上面也清楚鐫記有“建寧元年閏月戊申朔廿五日”云云年月。檢讀《后漢書·靈帝紀(jì)》可知,這就是漢靈帝建寧元年在“夏四月”前面設(shè)置的那個閏月,《后漢書》在是月下載有紀(jì)事云:“閏月甲午,追尊皇祖為孝元皇,夫人夏氏為孝元皇后,考為孝仁皇,夫人董氏為慎園貴人。”又清人陸心源在《千甓亭古磚圖釋》還著錄有一方“延晃(光)元年封穴,閏月十八日”云云的磚銘(《千甓亭古磚圖釋》卷一),延光元年閏二月,即此“閏月”所指,而在上個世紀(jì)六十年代河南偃師附近出土的刑徒磚銘中可以看到更多這樣的銘文,如“永初六年閏月”等等(胡海帆等《中國古代磚刻銘文集》);《宣和博古圖》所載“漢言書府弩機”,有銘文曰“延光三年閏月書言府作”,此書作者王黼稱“是年歳在甲子,閏在十月,不言十月而言閏月,舉閏則知十月也”(宋王黼《宣和博古圖》卷二六“漢書言府弩機”條)。這些同樣的題署形式,可以進一步證成前說,即東漢人的對閏月的載述方式,只能是“閏月”二字。

延光元年“閏月”磚銘(據(jù)《千甓亭古磚圖釋》)

延光元年“閏月”磚銘(據(jù)《千甓亭古磚圖釋》)這樣的通例,便是《張氾請雨銘》出自偽制的一項強有力的證據(jù)。假的就是假的,學(xué)問也就是學(xué)問,學(xué)問還就這么實沉。所謂“開篇即錯”,照著歷表來做,要想做對,同樣也不是那么容易。

(四)張氾其人的自稱

銘文中“時與主簿巍,親省余官屬,攀兀登峻,壹慨再息,晏臻茲坐,劬勞備極。余來良艱,君亦歉渴”云云,按照世人的一般看法,這顯然是在以第一人稱敘事;也就是說,這篇銘文,是由奉詔主持這次請雨活動的吳房縣長張氾自己撰寫的,至少是以他的身份和名義寫下的。所以,銘文一開頭講到的“吳房長平陰張氾字春孫”,就應(yīng)該是張氾的自我稱謂,也就是所謂“自稱”。

但是,東漢人會這樣來稱述自己嗎?

這里的問題,一是張氾自稱其“字”,二是“名”與“字”同時并稱。

關(guān)于古人自稱本人的字,前人有很多討論,其基本情況,可謂大致已經(jīng)明了,不過在這里還需要對前人所做的這些工作稍加歸納梳理。

古人往往有“名”亦有“字”。其間的區(qū)別,大略而言,是自稱時用“名”,稱他人的禮貌說法或是尊敬的用法則稱“字”。故清人許瀚嘗針對這種通用形式、特別是它的歷史淵源總結(jié)說:“古無自稱字者”(許瀚《攀古小廬全集》之《司寇惠子之喪正義引世本云云又云然則彌牟是子木之字》)。但這只是就其最為通行的一般狀況而言,顧炎武在《日知錄》中搜集、歸納古人的實際用例,發(fā)現(xiàn)或用之于私人書帖,或筆之于詩章韻語,時或都有一些稱謂己“字”的情況,顯示出古人的“字”并非僅僅用于他稱(《日知錄》卷二三“自稱字”條)。后來清末人俞樾又更清楚地總結(jié)出“書問中名字并稱”的規(guī)律(俞樾《茶香室叢鈔》之四鈔卷一〇“書問中名字并稱”條)。

盡管如此,個人自稱其“字”的情況,還是相當(dāng)少見的,在像《張氾請雨銘》這樣莊重的石刻銘文中,銘文的作者更絕對沒有稱謂自己“字”的情況。清代研究兩漢金石文字的大家翁方綱即曾專門就此指出:“系銜自稱字,尤碑法所無。”(翁方綱《復(fù)初齋文集》卷二二《跋孔祭酒碑》)雖然在很多銘文的篇末,往往會附記造碑主事官吏的“名”與“字”,但這都是以敘事者他稱的口吻寫出,而不是碑文作者的自稱。

在這樣的背景下,我們看這通《張氾請雨銘》,竟然開篇后緊接著紀(jì)時的文字,就記述自己的身份說“吳房長平陰張氾字春孫”云云,這實在太顯怪異了。核實而論,這樣的寫法,更像是墓碑中對墓主身份的記述,而絕不應(yīng)該是一位官員記述自己奉詔行事經(jīng)過的合理方式。

因此,這一點也很顯著地綻露出《張氾請雨銘》作偽的跡象。

(五)《張氾請雨銘》的篇章結(jié)構(gòu)

在這篇《張氾請雨銘》的末尾,是以“亂曰”云云數(shù)句結(jié)尾。關(guān)于這個“亂曰”之“亂”,劉勰在《文心雕龍·銓賦》中曾對其性質(zhì)和作用有所講述:

既履端于倡序,亦歸余于總亂。序以建言,首引情本;亂以理篇,寫送文勢。(據(jù)范文瀾《文心雕龍注》卷二)

這個與“序”相對的“亂”,乃寫在全篇之末,用以煞尾,令文句的氣勢更顯充足。

具體落實到石刻碑銘當(dāng)中,我們常見的通例,往往是整篇銘文,分作三段,也就是三個組成部分。第一段,用散句敘事,相當(dāng)于前述《文心雕龍》所說的“序”。第二段,往往以“其辭曰”(或作“其頌曰”、“作誄曰”、“敘曰”等)數(shù)語,引出一大段四字(或三字)韻語。這一部分內(nèi)容,或可用“頌辭”二字來概括。第三段,以“亂曰”(或“重曰”)起首,帶出一小段韻語。最后這第三段“亂”句,實際上或有或無,并無定規(guī);更確切地說,帶有“亂”句的銘文,實際只有一小部分。沒有也就罷了,但若是有,則必定是對前面那段“頌辭”的總括和增強;換句話說,這第三段內(nèi)容,是以第二段內(nèi)容的存在為前提的,即有二才會有三,沒二也就不必有三了。

與東漢碑銘這一通行形式相對照,《張氾請雨銘》的篇章結(jié)構(gòu),卻很不合乎常規(guī)。

從開頭起,到“國殷民考,蓋如斯石”這一大段內(nèi)容,除了至“以詔請雨”為止起首的三句之外,大體接近于整齊的四字韻句,也大體上都屬于敘事的內(nèi)容。在通行的碑文中,這部分內(nèi)容是本應(yīng)寫成散句的。若是將其視作抒發(fā)某種情懷的“辭”語,即前文所說“頌辭”(盡管從內(nèi)容上看,這樣做并不合理),那又理應(yīng)先系以“其辭曰”或“其頌曰”等字樣(譬如把這三個字插在“絜齋詣山”句前),可這我們也未能看到。

這樣,在缺乏“其辭”(“頌辭”)對應(yīng)的情況下,銘文的篇末,忽地冒出“亂曰”云云的句子,這竟是何其突兀,可以說完全沒有來由。——《張氾請雨銘》這種非驢非馬的篇章結(jié)構(gòu),同樣顯示出它應(yīng)當(dāng)是一篇胡編亂造的贗品。

(六)荒唐的“奉詔請雨”

若是從內(nèi)容上來考察《張氾請雨銘》的真?zhèn)危唧w詞句的問題,可以說不勝枚舉,事實上對古董販子這些胡言亂語也毋須耗神費力,一一理會。在這里,不妨“單提直指”,徑自揭破其最大的破綻、或者說是它暴露出來的更粗更大的那一只“馬腳”,就是這篇碑銘所要表述的核心旨意——張氾其人“奉詔請雨”。

皇帝下詔要求地方官員祈禱祭祀以祈請上天降雨,這是一件很大的事情,其前提,必定要以天下大旱為前提,而若是如此嚴(yán)重的旱情,不僅史籍要有所記載,史臣們也更應(yīng)記下皇帝老兒關(guān)心民生民瘼的仁心圣德——其寬廣深厚,竟致使他把吳房這個普通得不能再普通了的小縣縣長張氾也打發(fā)出來,上山祈雨。

那么,在永初七年這一年發(fā)生過比較嚴(yán)重的旱情嗎?這倒是真的發(fā)生了。《后漢書·安帝紀(jì)》記載說,在這前一年、亦即永初六年的五月,有“旱”,但旱到什么程度,完全沒有說明。又司馬彪《續(xù)漢書·五行志》也記載在永初六年和七年以及接下來的安帝元初元年,這三年的夏天連續(xù)出現(xiàn)了“旱”情,可謂大旱三年。這么一看,張氾在永初七年奉詔請雨,似乎也是順理成章的事情;至少動手寫出這篇銘文的人一定會這么想。

可是,遺憾得很,安帝在永初七年頒布詔命,令張氾其人上山請雨,這在《后漢書》等文獻當(dāng)中并沒有見到任何相關(guān)的記載。

是不是漢安帝對這樣的旱災(zāi)就完全無動于衷了呢?古代這些君主,雖然并不一定比現(xiàn)代的暴君更有人性仁愛,但不會像現(xiàn)代社會那些暴君一樣,不管各種災(zāi)害弄出多么大的動靜,死了多少人,都可以漠然視之,總是要做出一些象征性的舉動,實際上朝廷確定的規(guī)矩里也都有一些必行的儀式。

當(dāng)時的實際做法,是在永初七年夏“五月庚子,京師大雩”(《后漢書·安帝紀(jì)》),這個“雩”字,指的便是為向上天祈雨而舉行的特種祭祀活動,“大雩”當(dāng)然就是高等級、大場面的莊重祭典。不過,意思一下也就行了,漢安帝并沒有指示再搞什么別的花樣。——詔命張氾登山請雨這件事于史無征,這是我們在此事當(dāng)中看到的第一項疑點。

那么,是不是朝廷既然舉行“大雩”的祭典,就不會另行祭山求雨了呢?并不是這樣,二者是可以并行不悖的。談到這一點,就不能不提及著名的《堂溪典嵩高山石闕銘》。

所謂《堂溪典嵩高山石闕銘》,這個名稱,是從宋代以來沿襲下來的說法,其實并不準(zhǔn)確。其碑銘文字,今僅有部分殘留,時間流傳的拓本,也都已殘缺不全。據(jù)較早著錄這一石刻的趙明誠《金石錄》著錄,銘文內(nèi)容,主要是說“中郎將堂溪典伯并,熹平四年,來請雨嵩高廟”(《金石錄》卷一六《漢堂溪典嵩高山石闕銘》)。

檢核《后漢書·靈帝紀(jì)》,可知熹平四年這一年并沒有旱災(zāi)的記載,而在熹平五年下卻記載說:“復(fù)崇高山名為嵩高山。”繼之復(fù)云:“大雩。使侍御史行詔獄亭部,理冤獄,原輕系,休囚徒。”對于“復(fù)崇高山名為嵩高山”一事,唐章懷太子李賢注釋相關(guān)歷史背景和事情經(jīng)過說:“《前書》武帝祠中岳,改嵩高為崇高。《東觀記》曰:‘使中郎將堂溪典請雨,因上言改之,名為嵩高山。”《前書》指的是《前漢書》,也就是班固寫的《漢書》。這是說當(dāng)年漢武帝祭祀中岳的時候,曾經(jīng)改“嵩高山”(也就是現(xiàn)在大家常說的嵩山)為“崇高山”,現(xiàn)在,堂溪典因奉命祭祀中岳以請雨,又奏請將其改回為“嵩高山”這個本名。

在這里,需要附帶指出的是,就在堂溪典奉詔請雨嵩高山這一年、亦即熹平四年的“春三月,詔諸儒正《五經(jīng)》文字,刻石立于太學(xué)門外”(《后漢書·靈帝紀(jì)》),這就是著名的《熹平石經(jīng)》。這是一項集體的工作,堂溪典是經(jīng)文最主要的校定人員(《后漢書·蔡邕傳》),故堂溪典奏請改定中岳的山名,應(yīng)與他參與正定《五經(jīng)》(《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》五經(jīng)及《公羊》《論語》二傳)的文本有關(guān)——更具體地說,就是與《詩經(jīng)·崧高》中“崧高維岳”這一句子具有內(nèi)在聯(lián)系。堂溪典這一提議能夠得到朝廷允準(zhǔn),更說明這次更定的山名不應(yīng)與經(jīng)書悖戾。若然,則反過來可以根據(jù)堂溪典奏請更改中岳山名之事,推論《熹平石經(jīng)》“崧高維岳”的“崧高”,理應(yīng)書作“嵩高”。因今存《熹平石經(jīng)》殘石并未含有此字,我想這樣的推論,對《熹平石經(jīng)》文本的研究,應(yīng)當(dāng)具有很積極的意義。

回到我們在這里談?wù)摰闹黝},由于堂溪典嵩高山求雨的時間,在所謂《堂溪典嵩高山石闕銘》中是記作“熹平四年”,與《后漢書·靈帝紀(jì)》的“熹平五年”不同,趙明誠《金石錄》以來,便多以碑為正,即依據(jù)石刻銘文來訂正《后漢書》的文字。

今案《后漢書·靈帝紀(jì)》所記熹平五年的“大雩”之祭,在司馬彪《續(xù)漢書·五行志》中也有體現(xiàn),其明確記述說:“靈帝熹平五年夏,旱。”而在熹平四年下卻沒有旱災(zāi)的紀(jì)事。另外,蕭梁劉昭的注釋引述蔡邕撰寫的《伯夷叔齊碑》,還記有如下一段內(nèi)容:

熹平五年,天下大旱,禱請名山,求獲答應(yīng)。時處士平陽蘇騰,字玄成,夢陟首陽,有神馬之使在道。明覺而思之,以其夢陟狀上聞。天子開三府請雨使者,與郡縣戶曹掾吏登山升祠。手書要曰:“君況我圣主以洪澤之福。”天尋興云,即降甘雨。

這幾處記載適可相互印證,同時致誤的可能性很小,因而似不宜僅僅依據(jù)所謂《堂溪典嵩高山石闕銘》就輕易否定并改易《后漢書·靈帝紀(jì)》記載的年份。

清人洪頤煊,在全面分析上述情況后,以為“典請雨在四年,山改名在五年”(洪頣煊撰《平津讀碑記》卷一《堂溪典嵩高山石闕銘》)。后來鄭珍也同樣認(rèn)為“此四年為請雨之年,明年乃依奏改復(fù)山名,不得如趙氏云史誤”(鄭珍《巢經(jīng)巢文集》卷五《跋堂溪典嵩高山石闕銘》)。我想,這才是一種通達的解釋。

這種情況告訴我們,在熹平四年的時候,一定也發(fā)生了較重的旱情,所以堂溪典才會奉詔前往嵩高山請雨;只是至熹平五年,旱情又進一步大大加重,以致一者在史籍中留下了清楚的記載,二者朝廷舉行了“大雩”的祭典。這一事例,可以清楚解答前面提出的問題,即一碼事兒是一碼事兒,祭山請雨是祭山請雨,“大雩”是“大雩”,各搞各的。

盡管朝廷在遇到大旱的時候,或祭山請雨,或“大雩”攘災(zāi),但這些活動,也不是隨時隨地,說搞就能搞的。

如上所述,“大雩”應(yīng)是遇到特別嚴(yán)重旱災(zāi)的時候,才能舉行的祭典,與我們討論的問題無關(guān),這里姑且置而不論。

單純就祭山請雨而言,它對主祭者的身份和祭祀的對象,實際都有所限制。堂溪典在熹平四年祭祀嵩高山時的身份“中郎將”,全稱“五官中郎將”,官秩比二千石,不僅是個朝廷中的“部級高官”,而且還是一個至關(guān)緊要的官職,即執(zhí)掌宮殿的禁衛(wèi)(《續(xù)漢書·百官志》)。這是因為如《東觀漢記》(即《東觀記》)所述,堂溪典是奉詔出使,前往嵩高山致祭,只有這樣的身份和地位,才能與所謂“天子之祭”相稱,而不是隨便哪一個地方官都足以充任其職的。

再來看堂溪典所祭祀的這座嵩高山,它是著名的五岳之一,而且是五岳中地處“天下之中”的中岳,且地近京師洛陽,對天下各地更有標(biāo)志性的影響,所以東漢的皇帝才會特別看重這座山峰。自從秦始皇兼并關(guān)東各地之后,中岳嵩高山即與其他四岳一道,定為只有皇帝老兒才得以祭祀(當(dāng)然多是指派相關(guān)官員施行),故漢靈帝指派堂溪典來此祭山祈雨,也是一件很自然的事情。

正是緣于嵩高山在萬山叢中具有獨特的地位,東漢人祭祀求雨,才會常常來此。嵩山存留下來的幾種刻石銘文,如安帝元初五年的《太室石闕銘》、延光二年的《開母廟石闕銘》,所載述的史事,就都是如此。特別需要指出的是,《開母廟石闕銘》的文字,乃由堂溪典父堂溪協(xié)執(zhí)筆,其父當(dāng)時是嵩山所在的潁川郡的主簿,而堂溪典在熹平四年重來此地請雨時刻字上石的所謂《堂溪典嵩高山石闕銘》,實乃“堂溪典請雨時表紀(jì)其父協(xié)所作《開母闕銘》而敘贊之詞也,故刻在闕銘之下,正如后世之跋尾書后然耳”(鄭珍《巢經(jīng)巢文集》卷五《跋堂溪典嵩高山石闕銘》),敘述的重點,并不是熹平四年這次請雨的事情。

嵩高山亦即嵩山與東漢朝廷祈雨行為之間緊密而有特定的關(guān)聯(lián),告訴我們當(dāng)時朝廷若是舉行這類祭祀活動,對所祭祀的對象,是有特定要求的,并不是隨便那座山頭都可以,前引蔡邕《伯夷叔齊碑》所述“熹平五年,天下大旱,禱請名山”的情況,即已清楚表明了這一點。這樣的名山,即使不像嵩高山這么具有神圣的意義,也應(yīng)當(dāng)是基于某種特別的緣由而具備了社會公認(rèn)的靈異,譬如今天在我們河北省元氏縣的三公山和封龍山就是如此(兩山都有東漢時與祈雨相關(guān)的碑石)。

與此相比,東漢吳房縣境內(nèi)這座現(xiàn)在稱作“石龍山”的山頭,歷史時期在全國一直名不見經(jīng)傳,可謂默默無聞,當(dāng)朝皇帝何以會因全國性的旱情而輕率地指派當(dāng)?shù)乜h太爺前往祭祀?再說既然是想請求上天予以眷顧,即使?jié)h安帝確實想在此祭祀求雨,那么為什么不按常規(guī)從朝中委派大臣專程前往,豈能如此輕率地詔命當(dāng)?shù)氐目h官敷衍了事?

有人或許會以為永初七年這次旱災(zāi)吳房縣說不定遭災(zāi)最重,所以漢安帝就指派當(dāng)?shù)毓賳T前往致祭了。可實際上卻并不存在這樣的情況。《漢書·安帝紀(jì)》記載,在永初七年九月,朝廷“調(diào)零陵、桂陽、豫章、會稽租米,賑給南陽、廣陵、下邳、彭城、山陽、廬江、九江饑民;又調(diào)濱水縣谷輸敖倉”。這南陽、廣陵等七個郡國,應(yīng)當(dāng)就是遭受這場旱災(zāi)損害最重的地區(qū),其中并沒有吳房縣所從屬的汝南郡。不僅如此,《后漢書·安帝紀(jì)》下文所記征調(diào)谷物輸往敖倉的“濱水”地區(qū),汝南郡正在其中,而且鴻溝水系主要汊流浪湯渠就穿過汝南郡境內(nèi)而下注淮水,敖倉就設(shè)在鴻溝的渠首,所以當(dāng)時朝廷調(diào)集谷物的地區(qū)很可能還包括吳房縣在內(nèi)。這樣看來,就更沒有理由在這里登山祭祀以求上天降雨了。

其實這篇請雨銘文最荒唐的地方,也是我稍一瞟過文字內(nèi)容就斷定其必屬贗品的地方,還是開頭題署的那個月份——“十二月有閏”的“閏十二月”。

中國古代一直是一個農(nóng)業(yè)社會,故旱災(zāi)給社會造成的危害,主要是因缺少雨水而致使農(nóng)作物枯萎,糧食減產(chǎn)甚至絕收。“民以食為天”,沒吃的,天就塌了,所以才會求神請雨,以圖免卻其難。莊稼是春種秋收,故春夏兩季的旱情,對農(nóng)作物生長影響最大,而到了冬天,糧食早已打下,納入倉中,下不下雨,也不會影響到莊稼的收成;即使田地里種下的是冬小麥,麥子在地面結(jié)冰后的“冬眠”期間也不再需要淋上冰冷的雨水。若是大冬天里真的像夏天一樣下起雨來,因為太反常,還要給人們的生活造成很大困難,古人還會將其視作不祥之兆。譬如,在西漢永光三年十一月,漢元帝就曾下詔說:“乃者己丑地動,中冬雨水,大霧,盜賊并起,吏何不以時禁各悉意對。”(《漢書·元帝紀(jì)》)

因此,哪里還會有傻瓜非費勁扒力地爬到荒山頂上去撅著屁股叩頭請雨呢?古代熱衷做皇帝的那些孤家寡人雖然普遍都很蠢很傻,但通常還不會蠢到、傻到在數(shù)九寒天里仰天望天盼下雨的程度(這一年的閏十二月初一是西歷1月24日,初六這一天是1月29日,是則張氾請雨時,乃三九剛過,四九初入)。幸好,按照銘文末尾之“亂”語所說,或許老天也可憐張氾這個芝麻官做得實在不容易,降下來的不是雨水,而是“徽徽”之“雪”,張大官人抖落抖落也就掉了,并沒有把他澆成個“冷水雞”的模樣。

看到這“徽徽”之“雪”,我想我們各位在座的朋友一定會想到“瑞雪兆豐年”那句諺語。這樣,大家一定會想到,寒冬臘月的,即使上山祈求上天,求的也應(yīng)該是雪,而不會是去“請雨”。真實的世界里,當(dāng)然不會有這么荒唐的事兒。——結(jié)論,是這篇刻石銘文只能出自無知者編造。

尾聲——大模樣與大視野

按理說,只要在中國北方過上一個冬天的人,都能明白,只有地道的白癡,才會做出這種大冬天里上山祈雨的荒唐事兒。在中國古代,即使皇帝真的這么傻,大臣們也不能由著他做這種傻事兒,因為這事關(guān)朝廷的尊嚴(yán),不好放任皇帝亂來,惹天下小民笑話。

如前所述,我了解到這篇銘文,是很偶然的,本以為剛剛發(fā)現(xiàn)未久,相關(guān)人士還沒有顧得上從事研究,所以沒有發(fā)現(xiàn)其間存在的問題。孰知當(dāng)我去年“愚人節(jié)告示”之后,便有友人相告,早在2011年,就有人“無意”間“發(fā)現(xiàn)”這通千年古碑;2016年,中州大地上的河南美術(shù)出版社,更以《東漢吳房長張汜請雨摩崖石刻》為書名,影印出版了這篇銘文的拓本。這當(dāng)然是信以為真才會做的事情;至少直到我發(fā)出“愚人節(jié)告示”之前,并沒有見到任何人公開對這篇刻石銘文的真?zhèn)伪硎鲞^質(zhì)疑。這么傻的一篇贗造的銘文,竟然能夠堂而皇之地被認(rèn)作東漢的書法精品,以致老老少少都拿它作范本,來效法“古人”的筆意,學(xué)書法,練毛筆字兒。

出現(xiàn)如此不可思議的局面,在我看來,并不僅僅是緣于相關(guān)人員(譬如河南美術(shù)出版社的編審者)對這篇銘文的內(nèi)容未嘗稍加審辨(當(dāng)然也可能、或更有可能是他們根本不具備最起碼的審辨能力),從一個更大的學(xué)術(shù)背景看,還有兩項重要的因素,對此產(chǎn)生了嚴(yán)重的消極影響。我所說的這兩項重要因素,一是缺乏對金石文獻整體發(fā)展?fàn)顩r的了解和關(guān)注,二是過分追捧新史料在歷史學(xué)研究中的價值和作用。

今天,我在這里和大家談?wù)搶Α稄垰镎堄赉憽氛鎮(zhèn)螁栴}的看法,除了自己的基本結(jié)論以外,也想和大家談一談我對相關(guān)學(xué)術(shù)背景的認(rèn)識。這樣,各位感興趣的朋友或許能夠更好地理解,為什么我一看到這篇《張氾請雨銘》就敢大膽斷言它必屬贗品無疑。

下圍棋有個術(shù)語,叫作“大模樣”。在這里,我想借用這個術(shù)語,來表述我對相關(guān)問題的看法,這就是做文史研究,要盡量具備一個廣博的基礎(chǔ),這樣才能在整體大格局下來深入認(rèn)識每一個具體問題。

這樣的想法,看起來好像很簡單,時下那些自以為頗上檔次的學(xué)者當(dāng)然會嗤之以鼻。然而我做人做學(xué)問本來就很簡單,也沒有什么復(fù)雜的思考,心里怎么想,嘴上就想怎么說,想不這么說也說不出來別的。因此,即使被人笑話,也沒辦法。不過從另一方面看,我覺得做文史研究,這本身并不復(fù)雜,至少我傾心景仰的那些前輩學(xué)者,諸如錢大昕、王念孫、羅振玉、王國維、顧頡剛、陳垣、呂思勉、錢基博、內(nèi)藤虎次郎、伯希和等人,讀他們的著述,從來都是明白如水,一看就懂,沒有什么不同于常人的思考方式和表述形式,因而也就一讀就愛不釋手。把這門學(xué)術(shù)弄得云遮霧罩,比禪宗和尚談玄更玄而又玄,只是晚近以來“學(xué)術(shù)圈兒”里的事兒。我好像從來也沒有進到過“學(xué)術(shù)圈兒”里邊去,現(xiàn)在更有意遠離這個“學(xué)術(shù)圈兒”,當(dāng)然只能按照我自己的本心、自己的認(rèn)識來行事。

即以錢大昕、王念孫為例,按照我的理解,從最寬泛的角度講,他們的研究,其中一個最大的特點,就是我剛才提到的這個“大模樣”,他們都是先有這個“大模樣”在胸,才能體察入微地考辨清楚、解析明白每一個具體得不能再具體了的具體問題,他們的學(xué)問,大得很,絕不像時下“學(xué)術(shù)圈兒”里那些人所認(rèn)為的那樣“雞零狗碎”。對于錢大昕和王念孫而言,他們心胸中的那個“大模樣”,是不言自明的前提,沒有這個前提,你就不具備從事相關(guān)研究的基本條件,因而也是沒有必要大吵大嚷特地標(biāo)榜的。晚近以來從羅振玉到伯希和這些著名的學(xué)者,我想也是這樣。當(dāng)然,因為你不標(biāo)榜,很多人難免看不懂,這也很正常。

想有“大模樣”,得先具有大視野,看得寬,望得廣,知道天地有多大,學(xué)術(shù)有多博,才會努力去學(xué)取更多的基礎(chǔ)知識,用這些具體的知識,甚至是看似簡單的“常識”,去構(gòu)筑自己的“大模樣”。

要想學(xué)得這些基本知識甚至常識,辦法很簡單,就是悉心閱讀常見基本文獻,至少這是其最主要的途徑。簡單并不意味著簡易,更絕不是簡捷。要想學(xué)好這些知識,需要花費很多功夫,付出很大努力,要始終保持以一個學(xué)徒的姿態(tài),持之以恒。不過要想做好學(xué)問只有潛心苦讀這一條路,一步一個腳印兒地往前走,沒什么別的機巧辦法。功夫不負苦心人,逐漸構(gòu)筑“大模樣”,反過來又會讓你眼前豁然開朗,具有更大的視野,從而發(fā)現(xiàn)和解決更多的問題。

然而時下“學(xué)術(shù)圈兒”的總體狀況,卻與此大不相同。更多的人更加熱衷于追捧出土新材料,頂不濟也要到海外圖書館里去“發(fā)現(xiàn)”一件以往誰也不喜得看的孤本秘籍。熱衷的程度,已大大超越了認(rèn)識古代文化所需要的合理比例,從而也就會妨礙這些學(xué)者從大視野出發(fā)來布局自己的“大模樣”。

正因為整個學(xué)術(shù)空氣中彌漫的就是這種過分倚重新發(fā)現(xiàn)、新史料的氣息,才會遮蔽人們本來應(yīng)有的審視目光,失去正常的理智。東南某大學(xué)入藏的贗造竹書某先秦經(jīng)典,就是最典型的例證。

當(dāng)然,對于這通《張氾請雨銘》來說,還有一個稍微特殊的情況,這就是它高高地鐫刻于山石之上,而不是出自蕞爾密室里的小作坊。光天化日之下,如何做得了假?因此,有朋友好心告訴我,這東西他是上山看過的,“真的假不了”。

合理地看待這種情況,同樣需要有一個“大模樣”下的大視野。

其實稍微了解一點兒中國古代石刻銘文歷史的人都知道所謂《岣嶁碑》的傳說。所謂《岣嶁碑》,是指一處以夏禹的名義鐫刻于南岳衡山岣嶁峰石壁的銘文。南朝劉宋時人徐靈期撰《南岳記》,就有所謂大禹刻石于此山的傳聞。至唐代韓愈充滿好奇心地上山尋訪一番,想親眼看一下他想象中的這方“岣嶁山尖神禹碑”,結(jié)果卻是“千搜萬索何處有?森森緑樹猿猱悲”(《昌黎先生文集》卷三《岣嶁山》),韓文公為什么沒找到?因為實際上根本就沒有這一通刻石。南宋初期人朱熹,即針對韓愈此詩,清楚指出:“今衡山實無此碑,此詩所記,蓋當(dāng)時傳聞之誤”(朱熹《昌黎先生集考異》卷一)。后來,到宋寧宗嘉定壬申(五年),才有人得見其文( 宋張世南《游宦紀(jì)聞》卷八),不過清初大儒顧炎武判定這篇銘文“字奇而不合法,語奇而不中倫,韻奇而不合古,可斷其為偽作而無疑也”(顧炎武《金石文字記》卷一《石鼓文》),實際上不過是在北宋中期以來金石學(xué)大行于世的背景下南宋中期以前的好事者自我作古而已。

連圣君大禹的名義都敢假冒,連巍巍南岳神峰上都敢偽刻,古董販子往名不見經(jīng)傳的駐馬店“石龍山”上刻這么一篇九品芝麻官的請雨銘詞又有什么稀奇的呢?又有什么出人意外的呢?碑賈偽制石刻銘文,墓志最容易,幾尺建方的石版,哪兒都好找好做;再省事兒些,在老鄉(xiāng)的大土炕上都能對付。而且墓志本來就是從地底下盜掘出來的,你也無從到現(xiàn)場去核驗。可是,石碑就不好辦了,與碑近似的摩崖刻石也是一樣——它得矗立在一個實實在在的地方,這樣人家才相信它是個真家伙,而不是你家作坊里的活兒。

與造墓志相比,這活兒難是難了一些,可一旦膽大做了出來,并在太陽底下找到妥當(dāng)?shù)奈恢茫捅刃『谖堇镌熳鞯哪怪靖菀鬃屓诵乓詾檎妗H舾赡陙恚殡S著真墓志的大量出土,假的贗品,也層出不窮。連打馬球圖這么富有想象力的東西都造了出來,稍微讀過些古書的人,當(dāng)然會越來越警惕。相應(yīng)地,這些假貨的行銷也會遇到一些阻力。在這種情況下,贗造石刻銘文這個行當(dāng),就必然要升級換代,開發(fā)新的產(chǎn)品。于是,像《張氾請雨銘》這種鐫刻在石砬子上的所謂“摩崖碑刻”,也就應(yīng)運而生了,而《東漢吳房長張汜請雨摩崖石刻》這本字帖的正式出版發(fā)行,就是其預(yù)期效果的良好體現(xiàn)。

現(xiàn)在,輪到學(xué)者們在“大模樣”下看破其偽詐之處了。當(dāng)初我一看到這篇銘文就判斷它應(yīng)是出自贗造,其中一項重要原因,乃是因為這與另一項時代大背景不能相融。

清代乾嘉以來,金石學(xué)的研究,伴隨著考據(jù)研究的興盛而日漸發(fā)達,人們搜羅古代碑刻、尤其是漢碑的熱情,也日甚一日地高漲。這種風(fēng)尚,并沒有因為道咸以后學(xué)術(shù)風(fēng)尚的改變而稍有減熄,而且稀見難得的碑刻拓片,還是官場應(yīng)酬的上佳禮品。這樣,在一些交通比較便利的地方,漢代的碑刻銘辭,幾乎搜羅殆盡。在這種情況下,很難想象,會在河南駐馬店這么中心、這么通達的地方,會有這么一篇文字基本完好的東漢碑刻,在2011年之前,竟然能一向無人知曉。大家上網(wǎng)搜一下,看一下《張氾請雨銘》所在那個地方的具體情況,看看這篇銘文的高度和周圍的環(huán)境,應(yīng)該很容易理解我的想法。動腦筋稍微想一想,我想很多人也會認(rèn)同我的看法。

好了,今天我已經(jīng)講得很多,不能再羅嗦下去了。最后,只簡單講一句話:《新見東漢摩崖刻石文字二種》一文提到的另一通東漢摩崖石刻——《故漢陽太守劉福功德頌》,我認(rèn)為也一定是一件贗品。只是那是件甘肅的東西,離京師和我們河北更遠,不像河南、河北兩省毗鄰,河南省的駐馬店,離我們這里還不算很遠,以后那篇《張氾請雨銘》若是沒地方放,送到冀寶齋來也比較容易。將來甘肅的朋友要是希望我講,我就到甘肅去講,不然,看看笑笑就是了。

謝謝河北師大的各位老師和同學(xué),謝謝杜志勇先生。我是個做學(xué)問的書呆子,講起學(xué)問來總是實話實說。話可能不大好聽,更不一定對,請大家多多諒解,多多批評。

責(zé)任編輯:臧繼賢校對:施鋆澎湃新聞報料:021-962866澎湃新聞,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載+1收藏我要舉報

【編者按】

本文為北京大學(xué)教授辛德勇10月13日下午在河北師范大學(xué)講座的文稿。

各位同學(xué)、各位老師、各位朋友:

很高興來到這里,和大家交流,不過在接到杜志勇先生的邀請后,一時又不知在這里講些什么好。因為我們這里是文學(xué)院,中國語言文學(xué),是文學(xué)院的核心內(nèi)容,而上大學(xué)讀中文系,是我當(dāng)年參加高考時最想做而又沒有做到的事兒。無文,無才,一碰到中文系的人就心里發(fā)虛發(fā)怵,現(xiàn)在斗膽來到這里,真的不知道談個什么樣的題目,才能勉強塞責(zé)。

前不久在滄州見面時,我和杜志勇先生交流,談到石刻文獻,知道杜先生對中國古代碑銘很感興趣,漢碑尤甚。于是就想到這兩年我偶然關(guān)注過的一個小問題——即所謂《張氾求雨銘》(“張氾”,他人或識為“張汜”)的真?zhèn)危氲剿坪蹩梢栽谶@里談一談這個問題,以求得杜志勇先生和在座的各位朋友的指教。

開篇——問題的由來

這篇《張氾求雨銘》,并不在我們河北,而是刻在河南省駐馬店石龍山上的一塊大石砬子上,據(jù)云是近年發(fā)現(xiàn)的一件東漢石刻。本來我既不會寫毛筆字,不練漢隸,也不專門研究石刻文獻,更不依賴各種新材料過日子,讀不過來的正經(jīng)書還有很多,所以,對現(xiàn)在層出不窮的“新史料”和“新發(fā)現(xiàn)”并不在意。可是事兒趕得巧,去年愚人節(jié)前一天,友人寄來一份名曰《金石研究》的刊物,是其創(chuàng)刊第一輯,上面所刊《新見東漢摩崖刻石文字二種》一文,印有這篇刻石銘文的拓片,并介紹了它的基本狀況。敝人略一翻檢,即大體判斷此石當(dāng)屬偽刻。于是,便在第二天、也就是2018年的愚人節(jié)里,在自己的微信公眾號上發(fā)了篇帖子,指出這篇《張氾請雨銘》還有這本刊物上刊出的其他一些銘文當(dāng)屬贗品。

我并不認(rèn)為贗造古代銘文等所謂“文物”有什么不道德的。學(xué)者拿贗品當(dāng)稀世史料,那只能怪你自己蠢,怪你不好好念書,走火入魔或是專門尋覓那些邪門歪道走捷徑,掉坑里也是自己找的。民生惟艱,小民混日子很不容易,造一點兒這類假古董,不像造毒奶粉,更不像造假藥,沒什么大不了的,害不著誰。再說制作贗品也很不容易,這是門手藝,不是誰想做就能做出來的。大家都很不容易,這是個生計,我無意去擋人家的生路。自己明白它是什么貨色,不理不睬就是了,在學(xué)術(shù)上,本來是不值得做任何討論的。只不過看著一本刊物上集中登出那么多贗品,實在好笑好玩兒抑制不住,就隨口說上兩句。

愚人節(jié)里的話么,我隨便說說,隨便寫兩句,別人看了笑笑,也就是了。孰知引起相關(guān)人士極大的不滿乃至憤怒,甚至專門撰文訓(xùn)斥敝人。這當(dāng)然無所謂的,我確實影響到了人家的事兒,訓(xùn)兩句就訓(xùn)兩句,該著的。可是,多少有些出乎意外的,專門從事文史研究的學(xué)者,竟然還頗有一些人對它信以為真;還有好心的朋友,特地告我:這是明晃晃地刻在山頭上的東西,不是小黑屋里大土炕上瞎鼓搗的貨,看過的人都認(rèn)為不會有假,因而我一定要謹(jǐn)言慎語,要不眾人面前打了自己臉,那該有多難看。

我做讀書做學(xué)問,做研究,寫文章,只是出于好奇而探求事物的真相,從來沒考慮過自己的面子在哪里。根本就沒那么大的臉,打不打都與我無關(guān)。認(rèn)識錯了,就改,聽人家對的。再說做學(xué)術(shù)研究就是這么回事兒,在探索的路上常常會出錯:顧炎武先生出過錯,錢大昕先生出過錯,王念孫先生也出過錯;羅振玉先生出過錯,王國維先生出過錯,陳垣先生也出過錯。以我之微不足道,出乖露丑,更是必然的,真不算丟人,所以我也就不在乎被人“打臉”。

另一方面,在我的“愚人節(jié)告示”發(fā)布后,也有很多朋友以各種形式向我表示,很希望我展開談?wù)剬@件東西的認(rèn)識。這些朋友想知道:到底為什么,我會那么肯定地判斷這篇銘文必屬偽刻無疑。由于忙于教學(xué)和對其他問題的研究,一年來,我一直沒能安排上時間滿足大家的要求。現(xiàn)在,既然來到這里與大家交流,自己又沒什么其他的貨色可以“販賣”,不妨就在這里和各位講一下這個問題,談一下我的看法,供大家參考。

(一)怪異的邊廓

一件古代的文物,它各個方面的特征,大多都要與那個時代同類的物品具有很多共性。這一特性,正是我們給文物斷代的主要依據(jù),即與其時代特征相符的,就更有可能是真東西,而與之不符的,就更有可能是贗品。

當(dāng)我看到這通《張氾請雨銘》刻石拓本的照片時,第一眼就感覺怪怪的,味道不對。

這通刻石題署的時間,是東漢安帝永初元年,而東漢時期的石碑,大多樸實無華,在中期以前,文字的四周,通常并不鐫刻邊廓。像光武帝建武二十八年的《三老諱字忌日》、和帝《永元八年食堂題記》、殤帝延平元年的《賈武仲妻馬姜墓志》等,雖有邊廓,但這些刻石都不是獨立存在的刻石,而應(yīng)屬整體石構(gòu)建筑部件中的一部分,故施以界限,以與其他部分相區(qū)隔。這一性質(zhì),在四川新都順帝永建三年的所謂“石門關(guān)”墓門題刻上可以看得最為清楚。

大致至東漢后期的桓、靈二帝時期前后,東漢石刻銘文中的主體部分、亦即狹義的石碑,開始出現(xiàn)在碑文四周裝飾邊廓的情況,例如漢靈帝建寧二年的《柳敏碑》和靈帝熹平二年 的《朐忍令景君碑》就都是這樣,后者的邊廓,裝飾效果尤其強烈。但總的來說,這些邊廓線,和前面提到的像四川新都“石門關(guān)”等題刻一樣,基本上都只是平直的直線,或上邊廓為隆起的券頂(如桓帝永壽元年的《孔君墓碣》)。

與這種東漢時期的繞銘外廓相比,《張氾請雨銘》顯得非常不同,即在這篇銘文邊廓的四角,各自外申出一條卷云裝的線條,這是在東漢石刻銘文中從未見過的做法。

這種異乎尋常的形制,不由得讓我一看到圖片就對它的真?zhèn)萎a(chǎn)生了強烈的疑問。

(二)陋劣生澀的銘文

這通刻石的外觀,雖然怪頭怪腦,長得與眾不同,但怪模怪樣的人也還是個人,人長得什么樣的都有,各個時代的器物,有時也會有些逸出于長規(guī)之外的特殊情況。所以,要想確切分辨真?zhèn)危€要分析其文字內(nèi)容。

從更廣大范圍內(nèi)的情況來說,文字內(nèi)容造假的難度,要大大高于沒有銘文的器物。如何造作出一篇像模像樣的銘文,這是文物造假這個行當(dāng)普遍的難題。短的,三言兩語,大多數(shù)好造,但也賣不出去多少錢。長了,按照現(xiàn)有文本照樣鈔,沒獨特價值,也賣不上錢;硬編楞造,所謂語多必失,就很容易露出馬腳。

《張氾請雨銘》就是一篇篇幅較長的銘文,全文如下:

稍一檢讀,便可以看出,這篇銘文措辭用字絕不類東漢時人的通行用法,而且既陋劣且生澀,怎么看也絕不可能出自古人之手。其中比較典型的語句,像“乃騭田岳”這句話,“騭田岳”講的到底是啥意思?“田岳”指的又到底是什么?因為這銘文本來就是略讀過一點兒古文的人肆意編造的東西,語句多滯礙不通,卻又便于強自解說,跟那些不管出于什么原因和心理而在口頭上或是心底里表示信其為真的人,也不宜說得清楚。

因而,下面就從幾個比較重要的大關(guān)節(jié)處著眼,來分析一下這篇銘文的內(nèi)容到底有沒有可能是出自東漢人的手筆。

(三)銘文的紀(jì)年方式

所謂《張氾請雨銘》開篇的紀(jì)年——“惟永初七年十二月有閏六日戊戌”,有年有月有日,不僅念起來節(jié)奏整齊,抑揚頓挫,很有腔調(diào)——惟永初元年·十二月有閏·六日戊戌,檢核一下東漢的歷表,還合得很:這一年確實是閏十二月,是月癸巳朔,初六正值戊戌,就像真的實錄其事一樣。

然而我們?nèi)羰菗Q一個角度看這個問題,造假的人,也完全可以先查歷表,再動手干活,因而造出來的東西,同樣可以與歷表密合無間。

過去活干的太糙,查核其年月時日的出入,往往就能很容易地剔除許多贗品。可是道高一尺,魔高一丈,仿造古物古銘的匠人,制作水平也是與時俱進,你拿歷表來卡他做的活兒,他反過來按照歷表來做活兒不就是了。看你還怎么查?

事兒還真不是這么簡單,因為歷史本身實在太過復(fù)雜,而術(shù)業(yè)各有專攻,做假活兒的畢竟花不了那么大的功夫去讀古書,僅僅是一個紀(jì)年紀(jì)月,也遠比普通年表歷表體現(xiàn)出來的要復(fù)雜很多。

譬如,漢武帝在太初元年以前的年號,從建元,到元封,雖然都沒有在現(xiàn)實生活中用過,可通行的歷史年表上都有。于是,最遲從北宋時期開始,一批批能工巧匠,就連續(xù)不斷地贗造出無計其數(shù)帶有這些年號紀(jì)年的文物。直到現(xiàn)在,在古物市場上,在拍賣的古董中,在博物館征集來的所謂文物中,還是不斷涌現(xiàn)。我在去年愚人節(jié)看到的那本《金石研究》的創(chuàng)刊號上,就作為真品刊載有不少這樣的貨色。

那么,遵循同樣的原理,制作假古董的商販,若是依照東漢的歷表來贗造石刻銘文紀(jì)年的話,會不會產(chǎn)生類似的錯誤呢?在我看來,至少這篇《張氾請雨銘》編造者就因功夫修煉得不夠而必不可免地失了手,在銘文中留下了很大很大一個紕漏,從而不僅讓我們看到了馬腳,甚至還看到了壯碩的馬屁股。

這里的問題是,雖然永初七年十二月確有閏月,可東漢時人在表述閏月時卻不是這么個寫法。

首先我來看石刻碑銘,是怎樣題署閏月的。關(guān)于這一點,歐陽修在《集古錄》中,為我們保存下來一個很好的例證:

漢敬仲碑者,其姓名字皆不可見,惟其初有“敬仲”二字尚可識,故以寓其名爾。……大抵文字磨滅,比其他漢碑尤甚。字可識者頗多,第不成文爾。惟云……“光和四年閏月庚申”,此數(shù)句粗可讀爾。(《集古録跋尾》卷三《后漢敬仲碑》)

歐公于同書另一處著錄同一碑刻,所錄文字較此稍詳,相關(guān)文字乃題署“年六十三,光和四年閏月庚申,遭疾而卒”(《集古録跋尾》卷三《后漢無名碑》)。

稍后趙明誠在《金石錄》中復(fù)著錄此碑,因較歐陽修多見有碑額文字,故知墓主為“漢揚州刺史敬使君”,《金石錄》復(fù)敘述曰碑文“?后云年五十三,光和四年閏月遭疾而卒”(《金石錄》卷一七《漢揚州刺史敬使君碑》),這位敬使君到底是享年六十三,還是五十三,其間必有一訛,而兩書在載述此公去世的年月為“光和四年閏月”這一點上,卻是完全相同的。

檢《后漢書·靈帝紀(jì)》,其光和四年紀(jì)事,在九月之下,是繼以“閏月”,接下來則為“冬十月”,顯示出當(dāng)年所閏之月乃是九月,這一點是很容易查核清楚的。

不過《后漢書》的紀(jì)月形式告訴我們,東漢人記述閏月,只稱“閏月”而不記明所閏的月份,可能是一種通行的形式。

其實范曄《后漢書》和司馬彪《續(xù)漢書》中載述所有的閏月,都是這么個寫法。即以光和四年所閏的這個九月為例,在司馬彪的《續(xù)漢書》里,便有紀(jì)事云“光和四年閏月辛酉,北宮東掖庭永巷署災(zāi)”(《續(xù)漢書·五行志》二)。《后漢書》本紀(jì)中有些“閏月”的紀(jì)事,其前后相鄰的月份或因無事可記而空缺,這樣,僅僅依據(jù)前后出現(xiàn)的月份,是無法確知這個“閏月”究竟是在那個月份之后的,也就是無法確知這一年到底是“閏某月”,但范曄也是同樣僅記“閏月”二字,這就更加清楚地顯示出這是當(dāng)時固定的寫法。《后漢書·郎顗傳》記載郎顗曾上書順帝,講到“臣竊見去年閏月十七日己丑夜”云云的話,此語足以證實不惟紀(jì)事,即當(dāng)時人的口頭言語,也是這樣的講法。而這樣的用法,向上可以追溯至《春秋》的紀(jì)事。《漢書》也是如此,其在本紀(jì)之外,如“(陽朔)四年閏月庚午,飛星大如缶,出西南,入斗下”云云的紀(jì)事即為顯例(《漢書·天文志》)。過去羅振玉先生研究殷墟卜辭的閏月,稱“古時遇閏稱‘閏月’,不若后世之稱‘閏幾月’,……可征古今稱閏之不同矣”(羅振玉《殷墟書契考釋》卷下《禮制》第七),這也可以說是對這一時期閏月稱謂方式的總結(jié)概括。

追根溯源,這樣來表述閏月,應(yīng)是緣自“閏”的本義,是表述增多出來的意思,所謂“閏月”,表示的就是在正月至十二月之外所增多出來的那一個月的意思,即此一年份之閏月。所以,按照這一本義,是不應(yīng)該用“閏某月”以至“某月有閏”的形式來表述的(大概直到唐代以后才普遍通行“閏某月”的用法,但司馬光著《資治通鑒》,在紀(jì)月時仍舊沿承但稱“閏月”的傳統(tǒng)。至于在行文中注記年月時署曰“某月有閏”,恐怕即使到了很晚很晚也都是很罕見的事情)。至少在東漢時期,人們的用法,還完全是但稱“閏月”。

在這里對東漢時期的紀(jì)月形式需要適當(dāng)予以說明的是,東漢靈帝時期的石碑《校官碑》,是碑文末尾署云“光和四年十月己丑朔廿一日己酉造”,清代著名金石學(xué)者翁方綱,曾考釋這一月份說:“靈帝光和四年九月庚寅朔,閏十月己丑朔,此云‘十月己丑朔’者,閏十月也。不言閏,亦變例也。”(翁方綱《兩漢金石記》卷一一《校官碑》)如其所說,似東漢時注記閏月,或可變格而但書所值月序,不用通行的“閏月”這一形式。但這一年實際是在九月之后置閏,亦即所謂“閏九月”而不是“閏十月”,《校官碑》所題“十月己丑朔”正是這一年十月的朔日,翁氏所說殊無謂也,當(dāng)時載記閏月的形式,并沒有什么“變例”。

自元人潘昂霄著《金石例》以來,歷代學(xué)者,相繼寫過很多有關(guān)金石文例的著述,以供后人模仿。在碑刻方面,漢碑尤為這些人共同尊奉的標(biāo)準(zhǔn)“范式”,但由于閏月的記述形式在漢碑中極為罕見,故一向無人提及其書寫形式,以至清末黃任恒撰著《石例簡鈔》,薈萃前人總結(jié)的規(guī)律而撮取其要,乃謂碑石銘文因無上下文參證,對于一年當(dāng)中的這個閏月,“安可不著名月數(shù)”?即謂若是獨稱“閏月”便無法知曉當(dāng)時是“閏”哪一個“月”,故“雖漢碑無例,亦不必拘矣”(《石例簡鈔》卷二“年月日時”條)。也就是這位黃任恒先生想要告訴讀者,不妨徑行按照后世的常規(guī)逆推,在書寫碑文時將閏月寫作“閏某月”的式樣。其實,這只是他讀書未周而妄發(fā)橫議。如上所述,《敬使君碑》所記“光和四年閏月”豈非顯例?以此事例與《后漢書》等傳世文獻相印證,豈非確證而何?

事情趕得實在有些“寸”。上文所說陽朔四年那一年的閏月,就在年底十二月之后,也就是我們現(xiàn)在講的閏十二月;更“寸”的是,清末大收藏家端方,曾收藏有一幅東漢時期的畫像石拓本,名之曰“戴氏畫像”。在這幅畫像旁側(cè)的邊廓上,附刻有“以永初七年閏月十八日始立成”云云注記(端方《匋齋藏石記》卷一《戴氏畫象題字》),而這正是所謂《張氾請雨銘》題署的“永初七年十二月有閏”的那一個月份,當(dāng)時人題署的卻僅僅是“閏月”。更幸運的是,這件畫像石的原石雖然下落不明,但還有拓本存世,觀看拓本影像,可以愈加確切無疑地證明,依照當(dāng)時人的用法,是絕不應(yīng)該出現(xiàn)“永初七年十二月有閏”這樣的寫法的。

端方雖說是個著名的大收藏家,但實際上只是在清代金石學(xué)風(fēng)潮中附庸風(fēng)雅,實際的眼力和見識都并不很高,因而收下過不少贗品。因而,或許有人對他藏過的這幅畫像石拓本還會有所疑惑。那么,就讓我們來看上個世紀(jì)七十年代在四川都江堰出土的李冰石像上的一段題記,上面也清楚鐫記有“建寧元年閏月戊申朔廿五日”云云年月。檢讀《后漢書·靈帝紀(jì)》可知,這就是漢靈帝建寧元年在“夏四月”前面設(shè)置的那個閏月,《后漢書》在是月下載有紀(jì)事云:“閏月甲午,追尊皇祖為孝元皇,夫人夏氏為孝元皇后,考為孝仁皇,夫人董氏為慎園貴人。”又清人陸心源在《千甓亭古磚圖釋》還著錄有一方“延晃(光)元年封穴,閏月十八日”云云的磚銘(《千甓亭古磚圖釋》卷一),延光元年閏二月,即此“閏月”所指,而在上個世紀(jì)六十年代河南偃師附近出土的刑徒磚銘中可以看到更多這樣的銘文,如“永初六年閏月”等等(胡海帆等《中國古代磚刻銘文集》);《宣和博古圖》所載“漢言書府弩機”,有銘文曰“延光三年閏月書言府作”,此書作者王黼稱“是年歳在甲子,閏在十月,不言十月而言閏月,舉閏則知十月也”(宋王黼《宣和博古圖》卷二六“漢書言府弩機”條)。這些同樣的題署形式,可以進一步證成前說,即東漢人的對閏月的載述方式,只能是“閏月”二字。

這樣的通例,便是《張氾請雨銘》出自偽制的一項強有力的證據(jù)。假的就是假的,學(xué)問也就是學(xué)問,學(xué)問還就這么實沉。所謂“開篇即錯”,照著歷表來做,要想做對,同樣也不是那么容易。

(四)張氾其人的自稱

銘文中“時與主簿巍,親省余官屬,攀兀登峻,壹慨再息,晏臻茲坐,劬勞備極。余來良艱,君亦歉渴”云云,按照世人的一般看法,這顯然是在以第一人稱敘事;也就是說,這篇銘文,是由奉詔主持這次請雨活動的吳房縣長張氾自己撰寫的,至少是以他的身份和名義寫下的。所以,銘文一開頭講到的“吳房長平陰張氾字春孫”,就應(yīng)該是張氾的自我稱謂,也就是所謂“自稱”。

但是,東漢人會這樣來稱述自己嗎?

這里的問題,一是張氾自稱其“字”,二是“名”與“字”同時并稱。

關(guān)于古人自稱本人的字,前人有很多討論,其基本情況,可謂大致已經(jīng)明了,不過在這里還需要對前人所做的這些工作稍加歸納梳理。

古人往往有“名”亦有“字”。其間的區(qū)別,大略而言,是自稱時用“名”,稱他人的禮貌說法或是尊敬的用法則稱“字”。故清人許瀚嘗針對這種通用形式、特別是它的歷史淵源總結(jié)說:“古無自稱字者”(許瀚《攀古小廬全集》之《司寇惠子之喪正義引世本云云又云然則彌牟是子木之字》)。但這只是就其最為通行的一般狀況而言,顧炎武在《日知錄》中搜集、歸納古人的實際用例,發(fā)現(xiàn)或用之于私人書帖,或筆之于詩章韻語,時或都有一些稱謂己“字”的情況,顯示出古人的“字”并非僅僅用于他稱(《日知錄》卷二三“自稱字”條)。后來清末人俞樾又更清楚地總結(jié)出“書問中名字并稱”的規(guī)律(俞樾《茶香室叢鈔》之四鈔卷一〇“書問中名字并稱”條)。

盡管如此,個人自稱其“字”的情況,還是相當(dāng)少見的,在像《張氾請雨銘》這樣莊重的石刻銘文中,銘文的作者更絕對沒有稱謂自己“字”的情況。清代研究兩漢金石文字的大家翁方綱即曾專門就此指出:“系銜自稱字,尤碑法所無。”(翁方綱《復(fù)初齋文集》卷二二《跋孔祭酒碑》)雖然在很多銘文的篇末,往往會附記造碑主事官吏的“名”與“字”,但這都是以敘事者他稱的口吻寫出,而不是碑文作者的自稱。

在這樣的背景下,我們看這通《張氾請雨銘》,竟然開篇后緊接著紀(jì)時的文字,就記述自己的身份說“吳房長平陰張氾字春孫”云云,這實在太顯怪異了。核實而論,這樣的寫法,更像是墓碑中對墓主身份的記述,而絕不應(yīng)該是一位官員記述自己奉詔行事經(jīng)過的合理方式。

因此,這一點也很顯著地綻露出《張氾請雨銘》作偽的跡象。

(五)《張氾請雨銘》的篇章結(jié)構(gòu)

在這篇《張氾請雨銘》的末尾,是以“亂曰”云云數(shù)句結(jié)尾。關(guān)于這個“亂曰”之“亂”,劉勰在《文心雕龍·銓賦》中曾對其性質(zhì)和作用有所講述:

既履端于倡序,亦歸余于總亂。序以建言,首引情本;亂以理篇,寫送文勢。(據(jù)范文瀾《文心雕龍注》卷二)

這個與“序”相對的“亂”,乃寫在全篇之末,用以煞尾,令文句的氣勢更顯充足。

具體落實到石刻碑銘當(dāng)中,我們常見的通例,往往是整篇銘文,分作三段,也就是三個組成部分。第一段,用散句敘事,相當(dāng)于前述《文心雕龍》所說的“序”。第二段,往往以“其辭曰”(或作“其頌曰”、“作誄曰”、“敘曰”等)數(shù)語,引出一大段四字(或三字)韻語。這一部分內(nèi)容,或可用“頌辭”二字來概括。第三段,以“亂曰”(或“重曰”)起首,帶出一小段韻語。最后這第三段“亂”句,實際上或有或無,并無定規(guī);更確切地說,帶有“亂”句的銘文,實際只有一小部分。沒有也就罷了,但若是有,則必定是對前面那段“頌辭”的總括和增強;換句話說,這第三段內(nèi)容,是以第二段內(nèi)容的存在為前提的,即有二才會有三,沒二也就不必有三了。

與東漢碑銘這一通行形式相對照,《張氾請雨銘》的篇章結(jié)構(gòu),卻很不合乎常規(guī)。

從開頭起,到“國殷民考,蓋如斯石”這一大段內(nèi)容,除了至“以詔請雨”為止起首的三句之外,大體接近于整齊的四字韻句,也大體上都屬于敘事的內(nèi)容。在通行的碑文中,這部分內(nèi)容是本應(yīng)寫成散句的。若是將其視作抒發(fā)某種情懷的“辭”語,即前文所說“頌辭”(盡管從內(nèi)容上看,這樣做并不合理),那又理應(yīng)先系以“其辭曰”或“其頌曰”等字樣(譬如把這三個字插在“絜齋詣山”句前),可這我們也未能看到。

這樣,在缺乏“其辭”(“頌辭”)對應(yīng)的情況下,銘文的篇末,忽地冒出“亂曰”云云的句子,這竟是何其突兀,可以說完全沒有來由。——《張氾請雨銘》這種非驢非馬的篇章結(jié)構(gòu),同樣顯示出它應(yīng)當(dāng)是一篇胡編亂造的贗品。

(六)荒唐的“奉詔請雨”

若是從內(nèi)容上來考察《張氾請雨銘》的真?zhèn)危唧w詞句的問題,可以說不勝枚舉,事實上對古董販子這些胡言亂語也毋須耗神費力,一一理會。在這里,不妨“單提直指”,徑自揭破其最大的破綻、或者說是它暴露出來的更粗更大的那一只“馬腳”,就是這篇碑銘所要表述的核心旨意——張氾其人“奉詔請雨”。

皇帝下詔要求地方官員祈禱祭祀以祈請上天降雨,這是一件很大的事情,其前提,必定要以天下大旱為前提,而若是如此嚴(yán)重的旱情,不僅史籍要有所記載,史臣們也更應(yīng)記下皇帝老兒關(guān)心民生民瘼的仁心圣德——其寬廣深厚,竟致使他把吳房這個普通得不能再普通了的小縣縣長張氾也打發(fā)出來,上山祈雨。

那么,在永初七年這一年發(fā)生過比較嚴(yán)重的旱情嗎?這倒是真的發(fā)生了。《后漢書·安帝紀(jì)》記載說,在這前一年、亦即永初六年的五月,有“旱”,但旱到什么程度,完全沒有說明。又司馬彪《續(xù)漢書·五行志》也記載在永初六年和七年以及接下來的安帝元初元年,這三年的夏天連續(xù)出現(xiàn)了“旱”情,可謂大旱三年。這么一看,張氾在永初七年奉詔請雨,似乎也是順理成章的事情;至少動手寫出這篇銘文的人一定會這么想。

可是,遺憾得很,安帝在永初七年頒布詔命,令張氾其人上山請雨,這在《后漢書》等文獻當(dāng)中并沒有見到任何相關(guān)的記載。

是不是漢安帝對這樣的旱災(zāi)就完全無動于衷了呢?古代這些君主,雖然并不一定比現(xiàn)代的暴君更有人性仁愛,但不會像現(xiàn)代社會那些暴君一樣,不管各種災(zāi)害弄出多么大的動靜,死了多少人,都可以漠然視之,總是要做出一些象征性的舉動,實際上朝廷確定的規(guī)矩里也都有一些必行的儀式。

當(dāng)時的實際做法,是在永初七年夏“五月庚子,京師大雩”(《后漢書·安帝紀(jì)》),這個“雩”字,指的便是為向上天祈雨而舉行的特種祭祀活動,“大雩”當(dāng)然就是高等級、大場面的莊重祭典。不過,意思一下也就行了,漢安帝并沒有指示再搞什么別的花樣。——詔命張氾登山請雨這件事于史無征,這是我們在此事當(dāng)中看到的第一項疑點。

那么,是不是朝廷既然舉行“大雩”的祭典,就不會另行祭山求雨了呢?并不是這樣,二者是可以并行不悖的。談到這一點,就不能不提及著名的《堂溪典嵩高山石闕銘》。

所謂《堂溪典嵩高山石闕銘》,這個名稱,是從宋代以來沿襲下來的說法,其實并不準(zhǔn)確。其碑銘文字,今僅有部分殘留,時間流傳的拓本,也都已殘缺不全。據(jù)較早著錄這一石刻的趙明誠《金石錄》著錄,銘文內(nèi)容,主要是說“中郎將堂溪典伯并,熹平四年,來請雨嵩高廟”(《金石錄》卷一六《漢堂溪典嵩高山石闕銘》)。

檢核《后漢書·靈帝紀(jì)》,可知熹平四年這一年并沒有旱災(zāi)的記載,而在熹平五年下卻記載說:“復(fù)崇高山名為嵩高山。”繼之復(fù)云:“大雩。使侍御史行詔獄亭部,理冤獄,原輕系,休囚徒。”對于“復(fù)崇高山名為嵩高山”一事,唐章懷太子李賢注釋相關(guān)歷史背景和事情經(jīng)過說:“《前書》武帝祠中岳,改嵩高為崇高。《東觀記》曰:‘使中郎將堂溪典請雨,因上言改之,名為嵩高山。”《前書》指的是《前漢書》,也就是班固寫的《漢書》。這是說當(dāng)年漢武帝祭祀中岳的時候,曾經(jīng)改“嵩高山”(也就是現(xiàn)在大家常說的嵩山)為“崇高山”,現(xiàn)在,堂溪典因奉命祭祀中岳以請雨,又奏請將其改回為“嵩高山”這個本名。

在這里,需要附帶指出的是,就在堂溪典奉詔請雨嵩高山這一年、亦即熹平四年的“春三月,詔諸儒正《五經(jīng)》文字,刻石立于太學(xué)門外”(《后漢書·靈帝紀(jì)》),這就是著名的《熹平石經(jīng)》。這是一項集體的工作,堂溪典是經(jīng)文最主要的校定人員(《后漢書·蔡邕傳》),故堂溪典奏請改定中岳的山名,應(yīng)與他參與正定《五經(jīng)》(《詩》《書》《禮》《樂》《易》《春秋》五經(jīng)及《公羊》《論語》二傳)的文本有關(guān)——更具體地說,就是與《詩經(jīng)·崧高》中“崧高維岳”這一句子具有內(nèi)在聯(lián)系。堂溪典這一提議能夠得到朝廷允準(zhǔn),更說明這次更定的山名不應(yīng)與經(jīng)書悖戾。若然,則反過來可以根據(jù)堂溪典奏請更改中岳山名之事,推論《熹平石經(jīng)》“崧高維岳”的“崧高”,理應(yīng)書作“嵩高”。因今存《熹平石經(jīng)》殘石并未含有此字,我想這樣的推論,對《熹平石經(jīng)》文本的研究,應(yīng)當(dāng)具有很積極的意義。

回到我們在這里談?wù)摰闹黝},由于堂溪典嵩高山求雨的時間,在所謂《堂溪典嵩高山石闕銘》中是記作“熹平四年”,與《后漢書·靈帝紀(jì)》的“熹平五年”不同,趙明誠《金石錄》以來,便多以碑為正,即依據(jù)石刻銘文來訂正《后漢書》的文字。

今案《后漢書·靈帝紀(jì)》所記熹平五年的“大雩”之祭,在司馬彪《續(xù)漢書·五行志》中也有體現(xiàn),其明確記述說:“靈帝熹平五年夏,旱。”而在熹平四年下卻沒有旱災(zāi)的紀(jì)事。另外,蕭梁劉昭的注釋引述蔡邕撰寫的《伯夷叔齊碑》,還記有如下一段內(nèi)容:

熹平五年,天下大旱,禱請名山,求獲答應(yīng)。時處士平陽蘇騰,字玄成,夢陟首陽,有神馬之使在道。明覺而思之,以其夢陟狀上聞。天子開三府請雨使者,與郡縣戶曹掾吏登山升祠。手書要曰:“君況我圣主以洪澤之福。”天尋興云,即降甘雨。

這幾處記載適可相互印證,同時致誤的可能性很小,因而似不宜僅僅依據(jù)所謂《堂溪典嵩高山石闕銘》就輕易否定并改易《后漢書·靈帝紀(jì)》記載的年份。

清人洪頤煊,在全面分析上述情況后,以為“典請雨在四年,山改名在五年”(洪頣煊撰《平津讀碑記》卷一《堂溪典嵩高山石闕銘》)。后來鄭珍也同樣認(rèn)為“此四年為請雨之年,明年乃依奏改復(fù)山名,不得如趙氏云史誤”(鄭珍《巢經(jīng)巢文集》卷五《跋堂溪典嵩高山石闕銘》)。我想,這才是一種通達的解釋。

這種情況告訴我們,在熹平四年的時候,一定也發(fā)生了較重的旱情,所以堂溪典才會奉詔前往嵩高山請雨;只是至熹平五年,旱情又進一步大大加重,以致一者在史籍中留下了清楚的記載,二者朝廷舉行了“大雩”的祭典。這一事例,可以清楚解答前面提出的問題,即一碼事兒是一碼事兒,祭山請雨是祭山請雨,“大雩”是“大雩”,各搞各的。

盡管朝廷在遇到大旱的時候,或祭山請雨,或“大雩”攘災(zāi),但這些活動,也不是隨時隨地,說搞就能搞的。

如上所述,“大雩”應(yīng)是遇到特別嚴(yán)重旱災(zāi)的時候,才能舉行的祭典,與我們討論的問題無關(guān),這里姑且置而不論。

單純就祭山請雨而言,它對主祭者的身份和祭祀的對象,實際都有所限制。堂溪典在熹平四年祭祀嵩高山時的身份“中郎將”,全稱“五官中郎將”,官秩比二千石,不僅是個朝廷中的“部級高官”,而且還是一個至關(guān)緊要的官職,即執(zhí)掌宮殿的禁衛(wèi)(《續(xù)漢書·百官志》)。這是因為如《東觀漢記》(即《東觀記》)所述,堂溪典是奉詔出使,前往嵩高山致祭,只有這樣的身份和地位,才能與所謂“天子之祭”相稱,而不是隨便哪一個地方官都足以充任其職的。

再來看堂溪典所祭祀的這座嵩高山,它是著名的五岳之一,而且是五岳中地處“天下之中”的中岳,且地近京師洛陽,對天下各地更有標(biāo)志性的影響,所以東漢的皇帝才會特別看重這座山峰。自從秦始皇兼并關(guān)東各地之后,中岳嵩高山即與其他四岳一道,定為只有皇帝老兒才得以祭祀(當(dāng)然多是指派相關(guān)官員施行),故漢靈帝指派堂溪典來此祭山祈雨,也是一件很自然的事情。

正是緣于嵩高山在萬山叢中具有獨特的地位,東漢人祭祀求雨,才會常常來此。嵩山存留下來的幾種刻石銘文,如安帝元初五年的《太室石闕銘》、延光二年的《開母廟石闕銘》,所載述的史事,就都是如此。特別需要指出的是,《開母廟石闕銘》的文字,乃由堂溪典父堂溪協(xié)執(zhí)筆,其父當(dāng)時是嵩山所在的潁川郡的主簿,而堂溪典在熹平四年重來此地請雨時刻字上石的所謂《堂溪典嵩高山石闕銘》,實乃“堂溪典請雨時表紀(jì)其父協(xié)所作《開母闕銘》而敘贊之詞也,故刻在闕銘之下,正如后世之跋尾書后然耳”(鄭珍《巢經(jīng)巢文集》卷五《跋堂溪典嵩高山石闕銘》),敘述的重點,并不是熹平四年這次請雨的事情。

嵩高山亦即嵩山與東漢朝廷祈雨行為之間緊密而有特定的關(guān)聯(lián),告訴我們當(dāng)時朝廷若是舉行這類祭祀活動,對所祭祀的對象,是有特定要求的,并不是隨便那座山頭都可以,前引蔡邕《伯夷叔齊碑》所述“熹平五年,天下大旱,禱請名山”的情況,即已清楚表明了這一點。這樣的名山,即使不像嵩高山這么具有神圣的意義,也應(yīng)當(dāng)是基于某種特別的緣由而具備了社會公認(rèn)的靈異,譬如今天在我們河北省元氏縣的三公山和封龍山就是如此(兩山都有東漢時與祈雨相關(guān)的碑石)。

與此相比,東漢吳房縣境內(nèi)這座現(xiàn)在稱作“石龍山”的山頭,歷史時期在全國一直名不見經(jīng)傳,可謂默默無聞,當(dāng)朝皇帝何以會因全國性的旱情而輕率地指派當(dāng)?shù)乜h太爺前往祭祀?再說既然是想請求上天予以眷顧,即使?jié)h安帝確實想在此祭祀求雨,那么為什么不按常規(guī)從朝中委派大臣專程前往,豈能如此輕率地詔命當(dāng)?shù)氐目h官敷衍了事?

有人或許會以為永初七年這次旱災(zāi)吳房縣說不定遭災(zāi)最重,所以漢安帝就指派當(dāng)?shù)毓賳T前往致祭了。可實際上卻并不存在這樣的情況。《漢書·安帝紀(jì)》記載,在永初七年九月,朝廷“調(diào)零陵、桂陽、豫章、會稽租米,賑給南陽、廣陵、下邳、彭城、山陽、廬江、九江饑民;又調(diào)濱水縣谷輸敖倉”。這南陽、廣陵等七個郡國,應(yīng)當(dāng)就是遭受這場旱災(zāi)損害最重的地區(qū),其中并沒有吳房縣所從屬的汝南郡。不僅如此,《后漢書·安帝紀(jì)》下文所記征調(diào)谷物輸往敖倉的“濱水”地區(qū),汝南郡正在其中,而且鴻溝水系主要汊流浪湯渠就穿過汝南郡境內(nèi)而下注淮水,敖倉就設(shè)在鴻溝的渠首,所以當(dāng)時朝廷調(diào)集谷物的地區(qū)很可能還包括吳房縣在內(nèi)。這樣看來,就更沒有理由在這里登山祭祀以求上天降雨了。

其實這篇請雨銘文最荒唐的地方,也是我稍一瞟過文字內(nèi)容就斷定其必屬贗品的地方,還是開頭題署的那個月份——“十二月有閏”的“閏十二月”。

中國古代一直是一個農(nóng)業(yè)社會,故旱災(zāi)給社會造成的危害,主要是因缺少雨水而致使農(nóng)作物枯萎,糧食減產(chǎn)甚至絕收。“民以食為天”,沒吃的,天就塌了,所以才會求神請雨,以圖免卻其難。莊稼是春種秋收,故春夏兩季的旱情,對農(nóng)作物生長影響最大,而到了冬天,糧食早已打下,納入倉中,下不下雨,也不會影響到莊稼的收成;即使田地里種下的是冬小麥,麥子在地面結(jié)冰后的“冬眠”期間也不再需要淋上冰冷的雨水。若是大冬天里真的像夏天一樣下起雨來,因為太反常,還要給人們的生活造成很大困難,古人還會將其視作不祥之兆。譬如,在西漢永光三年十一月,漢元帝就曾下詔說:“乃者己丑地動,中冬雨水,大霧,盜賊并起,吏何不以時禁各悉意對。”(《漢書·元帝紀(jì)》)

因此,哪里還會有傻瓜非費勁扒力地爬到荒山頂上去撅著屁股叩頭請雨呢?古代熱衷做皇帝的那些孤家寡人雖然普遍都很蠢很傻,但通常還不會蠢到、傻到在數(shù)九寒天里仰天望天盼下雨的程度(這一年的閏十二月初一是西歷1月24日,初六這一天是1月29日,是則張氾請雨時,乃三九剛過,四九初入)。幸好,按照銘文末尾之“亂”語所說,或許老天也可憐張氾這個芝麻官做得實在不容易,降下來的不是雨水,而是“徽徽”之“雪”,張大官人抖落抖落也就掉了,并沒有把他澆成個“冷水雞”的模樣。

看到這“徽徽”之“雪”,我想我們各位在座的朋友一定會想到“瑞雪兆豐年”那句諺語。這樣,大家一定會想到,寒冬臘月的,即使上山祈求上天,求的也應(yīng)該是雪,而不會是去“請雨”。真實的世界里,當(dāng)然不會有這么荒唐的事兒。——結(jié)論,是這篇刻石銘文只能出自無知者編造。

尾聲——大模樣與大視野

按理說,只要在中國北方過上一個冬天的人,都能明白,只有地道的白癡,才會做出這種大冬天里上山祈雨的荒唐事兒。在中國古代,即使皇帝真的這么傻,大臣們也不能由著他做這種傻事兒,因為這事關(guān)朝廷的尊嚴(yán),不好放任皇帝亂來,惹天下小民笑話。

如前所述,我了解到這篇銘文,是很偶然的,本以為剛剛發(fā)現(xiàn)未久,相關(guān)人士還沒有顧得上從事研究,所以沒有發(fā)現(xiàn)其間存在的問題。孰知當(dāng)我去年“愚人節(jié)告示”之后,便有友人相告,早在2011年,就有人“無意”間“發(fā)現(xiàn)”這通千年古碑;2016年,中州大地上的河南美術(shù)出版社,更以《東漢吳房長張汜請雨摩崖石刻》為書名,影印出版了這篇銘文的拓本。這當(dāng)然是信以為真才會做的事情;至少直到我發(fā)出“愚人節(jié)告示”之前,并沒有見到任何人公開對這篇刻石銘文的真?zhèn)伪硎鲞^質(zhì)疑。這么傻的一篇贗造的銘文,竟然能夠堂而皇之地被認(rèn)作東漢的書法精品,以致老老少少都拿它作范本,來效法“古人”的筆意,學(xué)書法,練毛筆字兒。

出現(xiàn)如此不可思議的局面,在我看來,并不僅僅是緣于相關(guān)人員(譬如河南美術(shù)出版社的編審者)對這篇銘文的內(nèi)容未嘗稍加審辨(當(dāng)然也可能、或更有可能是他們根本不具備最起碼的審辨能力),從一個更大的學(xué)術(shù)背景看,還有兩項重要的因素,對此產(chǎn)生了嚴(yán)重的消極影響。我所說的這兩項重要因素,一是缺乏對金石文獻整體發(fā)展?fàn)顩r的了解和關(guān)注,二是過分追捧新史料在歷史學(xué)研究中的價值和作用。

今天,我在這里和大家談?wù)搶Α稄垰镎堄赉憽氛鎮(zhèn)螁栴}的看法,除了自己的基本結(jié)論以外,也想和大家談一談我對相關(guān)學(xué)術(shù)背景的認(rèn)識。這樣,各位感興趣的朋友或許能夠更好地理解,為什么我一看到這篇《張氾請雨銘》就敢大膽斷言它必屬贗品無疑。

下圍棋有個術(shù)語,叫作“大模樣”。在這里,我想借用這個術(shù)語,來表述我對相關(guān)問題的看法,這就是做文史研究,要盡量具備一個廣博的基礎(chǔ),這樣才能在整體大格局下來深入認(rèn)識每一個具體問題。

這樣的想法,看起來好像很簡單,時下那些自以為頗上檔次的學(xué)者當(dāng)然會嗤之以鼻。然而我做人做學(xué)問本來就很簡單,也沒有什么復(fù)雜的思考,心里怎么想,嘴上就想怎么說,想不這么說也說不出來別的。因此,即使被人笑話,也沒辦法。不過從另一方面看,我覺得做文史研究,這本身并不復(fù)雜,至少我傾心景仰的那些前輩學(xué)者,諸如錢大昕、王念孫、羅振玉、王國維、顧頡剛、陳垣、呂思勉、錢基博、內(nèi)藤虎次郎、伯希和等人,讀他們的著述,從來都是明白如水,一看就懂,沒有什么不同于常人的思考方式和表述形式,因而也就一讀就愛不釋手。把這門學(xué)術(shù)弄得云遮霧罩,比禪宗和尚談玄更玄而又玄,只是晚近以來“學(xué)術(shù)圈兒”里的事兒。我好像從來也沒有進到過“學(xué)術(shù)圈兒”里邊去,現(xiàn)在更有意遠離這個“學(xué)術(shù)圈兒”,當(dāng)然只能按照我自己的本心、自己的認(rèn)識來行事。

即以錢大昕、王念孫為例,按照我的理解,從最寬泛的角度講,他們的研究,其中一個最大的特點,就是我剛才提到的這個“大模樣”,他們都是先有這個“大模樣”在胸,才能體察入微地考辨清楚、解析明白每一個具體得不能再具體了的具體問題,他們的學(xué)問,大得很,絕不像時下“學(xué)術(shù)圈兒”里那些人所認(rèn)為的那樣“雞零狗碎”。對于錢大昕和王念孫而言,他們心胸中的那個“大模樣”,是不言自明的前提,沒有這個前提,你就不具備從事相關(guān)研究的基本條件,因而也是沒有必要大吵大嚷特地標(biāo)榜的。晚近以來從羅振玉到伯希和這些著名的學(xué)者,我想也是這樣。當(dāng)然,因為你不標(biāo)榜,很多人難免看不懂,這也很正常。

想有“大模樣”,得先具有大視野,看得寬,望得廣,知道天地有多大,學(xué)術(shù)有多博,才會努力去學(xué)取更多的基礎(chǔ)知識,用這些具體的知識,甚至是看似簡單的“常識”,去構(gòu)筑自己的“大模樣”。

要想學(xué)得這些基本知識甚至常識,辦法很簡單,就是悉心閱讀常見基本文獻,至少這是其最主要的途徑。簡單并不意味著簡易,更絕不是簡捷。要想學(xué)好這些知識,需要花費很多功夫,付出很大努力,要始終保持以一個學(xué)徒的姿態(tài),持之以恒。不過要想做好學(xué)問只有潛心苦讀這一條路,一步一個腳印兒地往前走,沒什么別的機巧辦法。功夫不負苦心人,逐漸構(gòu)筑“大模樣”,反過來又會讓你眼前豁然開朗,具有更大的視野,從而發(fā)現(xiàn)和解決更多的問題。

然而時下“學(xué)術(shù)圈兒”的總體狀況,卻與此大不相同。更多的人更加熱衷于追捧出土新材料,頂不濟也要到海外圖書館里去“發(fā)現(xiàn)”一件以往誰也不喜得看的孤本秘籍。熱衷的程度,已大大超越了認(rèn)識古代文化所需要的合理比例,從而也就會妨礙這些學(xué)者從大視野出發(fā)來布局自己的“大模樣”。

正因為整個學(xué)術(shù)空氣中彌漫的就是這種過分倚重新發(fā)現(xiàn)、新史料的氣息,才會遮蔽人們本來應(yīng)有的審視目光,失去正常的理智。東南某大學(xué)入藏的贗造竹書某先秦經(jīng)典,就是最典型的例證。

當(dāng)然,對于這通《張氾請雨銘》來說,還有一個稍微特殊的情況,這就是它高高地鐫刻于山石之上,而不是出自蕞爾密室里的小作坊。光天化日之下,如何做得了假?因此,有朋友好心告訴我,這東西他是上山看過的,“真的假不了”。

合理地看待這種情況,同樣需要有一個“大模樣”下的大視野。

其實稍微了解一點兒中國古代石刻銘文歷史的人都知道所謂《岣嶁碑》的傳說。所謂《岣嶁碑》,是指一處以夏禹的名義鐫刻于南岳衡山岣嶁峰石壁的銘文。南朝劉宋時人徐靈期撰《南岳記》,就有所謂大禹刻石于此山的傳聞。至唐代韓愈充滿好奇心地上山尋訪一番,想親眼看一下他想象中的這方“岣嶁山尖神禹碑”,結(jié)果卻是“千搜萬索何處有?森森緑樹猿猱悲”(《昌黎先生文集》卷三《岣嶁山》),韓文公為什么沒找到?因為實際上根本就沒有這一通刻石。南宋初期人朱熹,即針對韓愈此詩,清楚指出:“今衡山實無此碑,此詩所記,蓋當(dāng)時傳聞之誤”(朱熹《昌黎先生集考異》卷一)。后來,到宋寧宗嘉定壬申(五年),才有人得見其文( 宋張世南《游宦紀(jì)聞》卷八),不過清初大儒顧炎武判定這篇銘文“字奇而不合法,語奇而不中倫,韻奇而不合古,可斷其為偽作而無疑也”(顧炎武《金石文字記》卷一《石鼓文》),實際上不過是在北宋中期以來金石學(xué)大行于世的背景下南宋中期以前的好事者自我作古而已。

連圣君大禹的名義都敢假冒,連巍巍南岳神峰上都敢偽刻,古董販子往名不見經(jīng)傳的駐馬店“石龍山”上刻這么一篇九品芝麻官的請雨銘詞又有什么稀奇的呢?又有什么出人意外的呢?碑賈偽制石刻銘文,墓志最容易,幾尺建方的石版,哪兒都好找好做;再省事兒些,在老鄉(xiāng)的大土炕上都能對付。而且墓志本來就是從地底下盜掘出來的,你也無從到現(xiàn)場去核驗。可是,石碑就不好辦了,與碑近似的摩崖刻石也是一樣——它得矗立在一個實實在在的地方,這樣人家才相信它是個真家伙,而不是你家作坊里的活兒。

與造墓志相比,這活兒難是難了一些,可一旦膽大做了出來,并在太陽底下找到妥當(dāng)?shù)奈恢茫捅刃『谖堇镌熳鞯哪怪靖菀鬃屓诵乓詾檎妗H舾赡陙恚殡S著真墓志的大量出土,假的贗品,也層出不窮。連打馬球圖這么富有想象力的東西都造了出來,稍微讀過些古書的人,當(dāng)然會越來越警惕。相應(yīng)地,這些假貨的行銷也會遇到一些阻力。在這種情況下,贗造石刻銘文這個行當(dāng),就必然要升級換代,開發(fā)新的產(chǎn)品。于是,像《張氾請雨銘》這種鐫刻在石砬子上的所謂“摩崖碑刻”,也就應(yīng)運而生了,而《東漢吳房長張汜請雨摩崖石刻》這本字帖的正式出版發(fā)行,就是其預(yù)期效果的良好體現(xiàn)。

現(xiàn)在,輪到學(xué)者們在“大模樣”下看破其偽詐之處了。當(dāng)初我一看到這篇銘文就判斷它應(yīng)是出自贗造,其中一項重要原因,乃是因為這與另一項時代大背景不能相融。

清代乾嘉以來,金石學(xué)的研究,伴隨著考據(jù)研究的興盛而日漸發(fā)達,人們搜羅古代碑刻、尤其是漢碑的熱情,也日甚一日地高漲。這種風(fēng)尚,并沒有因為道咸以后學(xué)術(shù)風(fēng)尚的改變而稍有減熄,而且稀見難得的碑刻拓片,還是官場應(yīng)酬的上佳禮品。這樣,在一些交通比較便利的地方,漢代的碑刻銘辭,幾乎搜羅殆盡。在這種情況下,很難想象,會在河南駐馬店這么中心、這么通達的地方,會有這么一篇文字基本完好的東漢碑刻,在2011年之前,竟然能一向無人知曉。大家上網(wǎng)搜一下,看一下《張氾請雨銘》所在那個地方的具體情況,看看這篇銘文的高度和周圍的環(huán)境,應(yīng)該很容易理解我的想法。動腦筋稍微想一想,我想很多人也會認(rèn)同我的看法。

好了,今天我已經(jīng)講得很多,不能再羅嗦下去了。最后,只簡單講一句話:《新見東漢摩崖刻石文字二種》一文提到的另一通東漢摩崖石刻——《故漢陽太守劉福功德頌》,我認(rèn)為也一定是一件贗品。只是那是件甘肅的東西,離京師和我們河北更遠,不像河南、河北兩省毗鄰,河南省的駐馬店,離我們這里還不算很遠,以后那篇《張氾請雨銘》若是沒地方放,送到冀寶齋來也比較容易。將來甘肅的朋友要是希望我講,我就到甘肅去講,不然,看看笑笑就是了。

謝謝河北師大的各位老師和同學(xué),謝謝杜志勇先生。我是個做學(xué)問的書呆子,講起學(xué)問來總是實話實說。話可能不大好聽,更不一定對,請大家多多諒解,多多批評。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司