- +1

楊和平:孟獲的子孫們

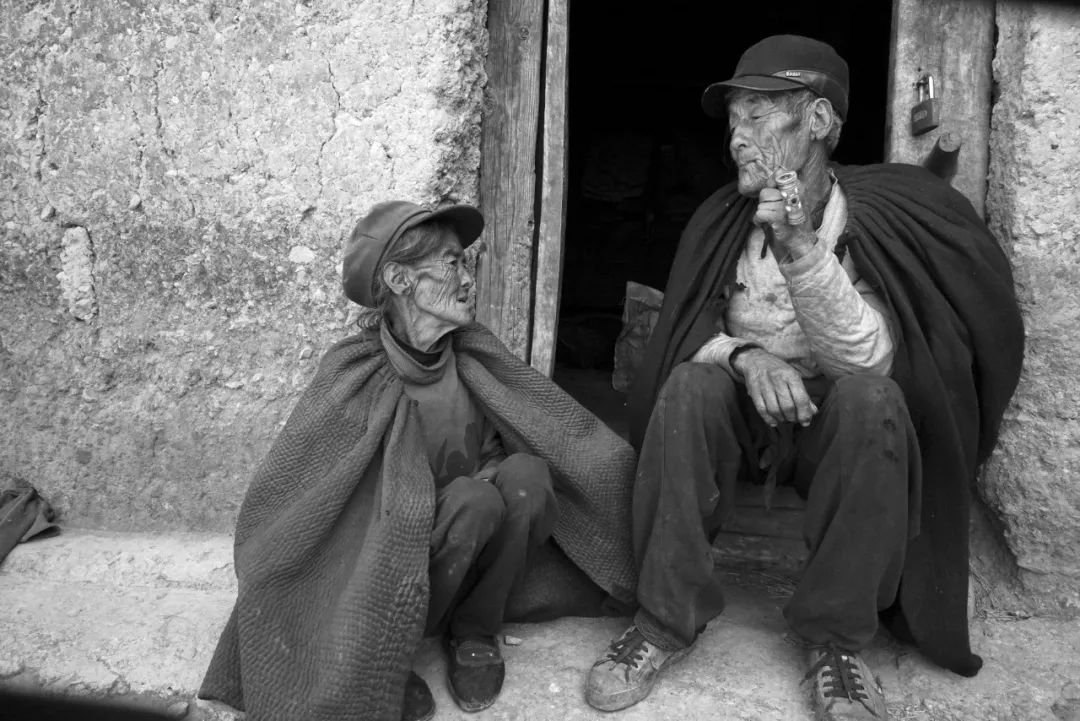

布列松說:“在攝影中,最小的事物可以成為偉大的主題。”此言不虛。楊和平這組以大涼山彝族日常生活為題材的攝影,就是這樣以小題材、小人物而轉化出文明與社會這樣的大主題的。這組作品帶給我們的震撼,不僅因其展現了迥異于現代文明的生存狀態,更因為他在日常生活的細節捕捉中,表現出來的人文關懷。

大涼山位于四川西南部,西漢元光六年(公元前129年),司馬相如持節出使,收服西南夷人,歸屬蜀郡管轄,涼山從此成為南方絲綢之路上重要的節點,但其實在大多數時期,涼山是中國境內的“文化孤島”。從民族學上說,涼山處于費孝通先生提出的“藏彝走廊”,彝族占人口的很大比例。歷史上,彝族社群分為黑彝(貴族)和娃子(奴隸)兩大階層,涼山長期由眾多黑彝家支主宰,家支與家支之間或為親家,或為冤家,互相攻伐不斷,中央政府很少能實行有效管理。

險僻的地理環境、封閉的文化傳統,使涼山長期極為落后。學者曾昭掄說,近代以來最落后的民族區域,也有三種人可以通行:商人、郵差、傳教士,但在涼山,這三種人也難以涉足。1909年,英國傳教士巴克爾率隊,在黑彝保頭的陪同下冒險深入涼山,被殺死,其余人被賣為奴隸。直到1941年,曾昭掄帶隊,沿途換了十余個黑彝保頭,才安然通過涼山,首次完成徒步考察。

在后來出版的《大涼山夷區考察記》中,曾昭掄說,彝人的家族榮譽感極強,自稱是孟獲的子孫,黑彝自認為是世界上最高貴的種族,漢人只配當他們的娃子。彝人吃苦耐勞,一天只吃兩頓,早晨天明即起,吃完早餐就下地干活,直到天黑才回家。然而,他們又極度貧困,即使是黑彝也難免挨餓,大多數人衣不蔽體,一年吃不到幾粒鹽。在那次考察中,幾乎每個彝人都會放下自尊,纏住曾昭掄討要針線、鹽巴。自傲與自卑,勤勞與貧困,孟獲的子孫們在苦寒的涼山深處,世世代代生活著。

攝影,特別是社會紀實攝影,本身就是用來關心他人、幫助他人的方式。在攝影的過程中發現、定格,讓平凡人生中的表相與內涵,細節和瞬間,在影像中成為永恒,是攝影的力量所在。在拍攝中,讓思想的光輝照徹生活的行囊;在影像傳播里,讓人們體驗和認識未曾經歷的人生,讓被忽視與遺忘的生命,顯現本來的樣貌與尊嚴。

布列松也曾經說過,無論一幅攝影作品畫面多么輝煌、技術多么到位,如果它遠離了愛,遠離了對人類的理解,遠離了對人類命運的認知,那么它一定不是一件成功的作品。楊和平的作品讓我們看到,70多年過去了,涼山許多人的生活仍很艱苦。他們辛勤勞作,穿過田野的身影莊嚴肅穆,守著祖輩留傳的火塘,以土豆為主食,黑色的臉膛上,有堅毅、平靜,也有無奈和茫然。或許因為從小生活于四川樂山,緊臨大涼山,楊和平對彝族的生活有更深切的理解,因而他的鏡頭里,我們感受到的是他對彝族生存狀況的關切,對他們命運的思考和拳拳赤子之心。

同一片藍天下,不是每個人的生活都充滿陽光。攝影作品讓不同的人群得以了解、溝通,讓愛與同情在人們心中自然生長,最小的事物也就有了成為偉大主題的可能,楊和平的嘗試剛剛開始,期待他在這條路上走得更穩健、更長遠。

攝 影 心 得

作為攝影愛好者,總是渴望自己所拍出的照片能夠得到更多人的認可。我是一個喜歡以現實生活為題材的紀實攝影愛好者,每一次攝影都是一場自我心靈洗禮的旅行,用心去感悟、用心去拍攝、用心去總結,在用手中的相機表達生活的同時,也在用刻畫出的生活雕琢著生活中的自我。

我認為,能夠為平凡的生活所打動,是紀實攝影的感情基礎;能夠用所記錄的平凡生活去打動他人,是紀實攝影的最終歸宿。作為紀實攝影愛好者,素材都來源于生活和真實,要熱愛生活、善于觀察平凡,能夠從平凡的生活中提取生活的真諦,做到不虛構、不粉飾、不夸張,如實的反映看到的事物,卻又不局限于簡單的表現事物。有些生活,可能我們太熟悉,熟悉得讓我們都懶得去舉起相機;有些生活,可能我們覺得太普通,普通得讓我們認為不屑去表達;有些生活,可能離我們太遙遠,生疏得讓我們不愿意去觸及。然而,這恰恰是紀實攝影愛好者所真正需要的豐富多彩、無窮無盡、永不枯竭的素材之源。

在善于發現生活和提煉素材的基礎上,掌握熟練的拍攝技術是成功表達和塑造作品的關鍵。紀實攝影是活的攝影,不同于室內攝影和擺拍,后者可以精心布置場景、光纖、人的情緒調動及可能的一切元素,等到最佳的時刻按下快門。紀實攝影則大不同,那是一個實現無法預料的世界,所有的景和物都在不斷的變換,所以必須要熟悉和掌握自己手中的相機,要熟悉到成為自己身體的手和腳一樣,成為自己身體不可缺少的一部分,能夠在瞬間抓住機遇。

善于發現生活當中好的素材,并以熟練的技巧抓住表達的機遇,這些也許還是不夠,還要融入情感因素,讓我們的作品活起來,比如,紀實攝影通常需要強烈的社會責任感和使命感。我曾經舉辦過一次攝影展,希望引起全社會對大涼山彝族同胞們生存狀況的關注。抱著這個信念,我去大涼山彝族自治區,用我的眼睛去發現,用我的鏡頭去記錄、用我的思想去表達,這個過程我整整用去了六個月的時間。這次攝影展應該說很成功,不在于素材選取如何好,也不是因為作品水平有多高,我認為,是因為它引起了觀賞者感官上的共鳴,實現了特定的社會責任和使命。

對于攝影技術的不懈追求,是一個攝影人必須所具備的品質。攝影技術是一門水到渠成的藝術,我將在今后的努力追尋中享受僅屬于攝影愛好者的快樂。

楊和平

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司