- +1

與新中國一同成長|羅中立:《父親》之后,一直在畫農民

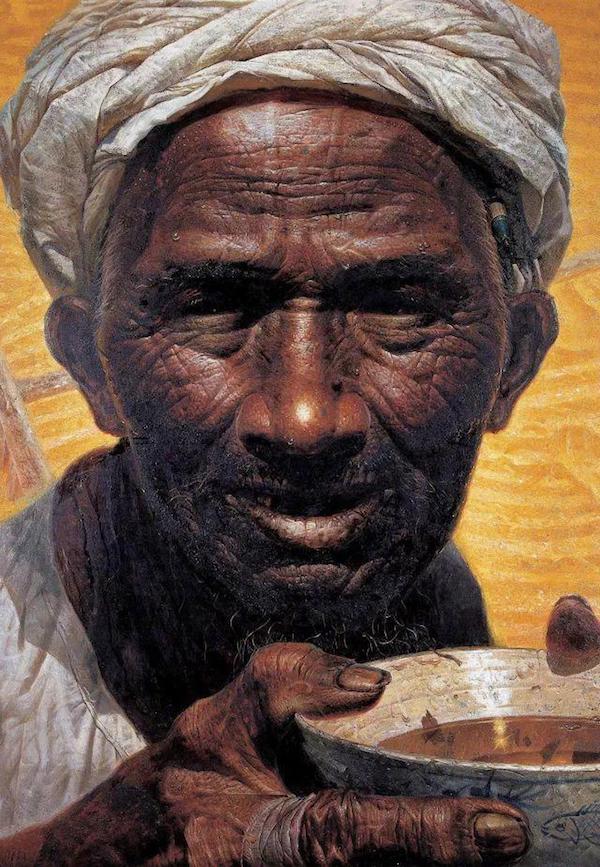

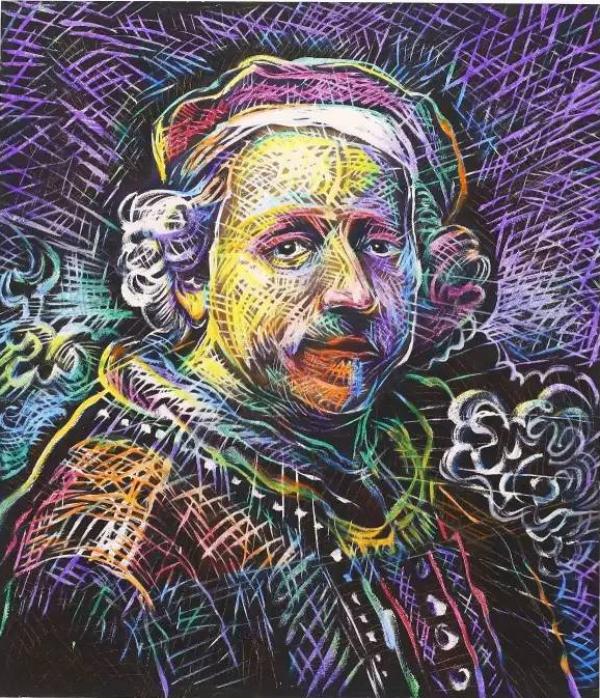

1980年,第二屆全國青年美展上一幅描繪包裹頭巾、臉龐黝黑、嘴唇干燥、布滿皺紋的老農形象的作品獲金獎。這件作品就是羅中立的《父親》,這一年羅中立32歲,是四川美院油畫系的學生。畫面中的這位代表當時中國農民典型形象的老人,也成為中國大眾精神上共同的“父親”。

在新中國成立70周年之際,“澎湃新聞·藝術評論”(www.kxwhcb.com)近日對話了這位共和國同代人,他的《父親》代表了中國藝術的一次轉折,是“鄉土寫實繪畫”的開端,在羅中立在歐洲研修期間,國內正經歷著“八五新潮”,在歐洲看到當代藝術第一現場的羅中立,此后也一直在探究如何將中國油畫的藝術語言由“用西方語言講中國故事”改變為 “用中國語言講中國故事”?

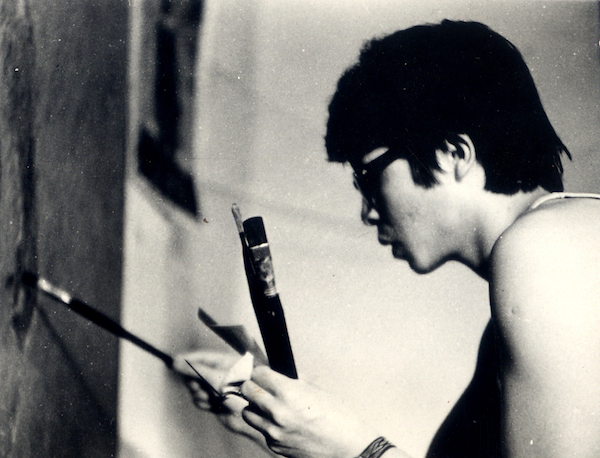

羅中立出生于1947年,1960年代中期就讀于四川美術學院附中,1977年恢復高考后進入四川美術學院油畫系,畢業后留校任教。1984年公派赴比利時皇家美術學院研修,1986年3月返校。后任四川美術學院院長。故事依舊從《父親》講起,在羅中立看來,《父親》創作原型生活狀態的變化也從側面反映了時代的變化:

羅中立筆下的《父親》是何許人

澎湃新聞:《父親》與許多名字相關——《收糞農民》、《粒粒皆辛苦》《我的父親》,這些名字是否代表了這件作品的不同階段?

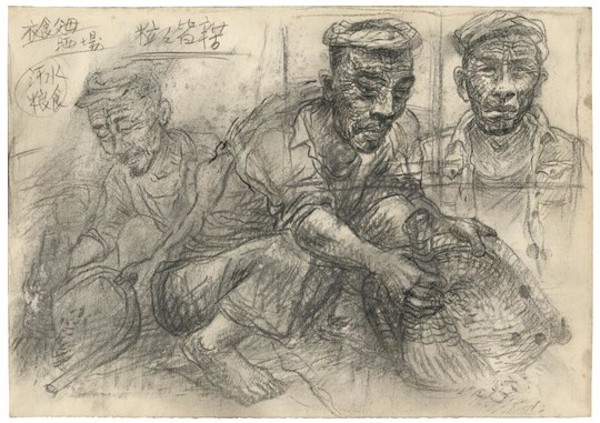

羅中立:《父親》的創作經歷了幾稿。第一稿叫《收糞農民》。過去我家附近有個公共廁所,那時城市的廁所都是人民公社生產隊承包的,收糞人需要蹲守在糞池邊以防其他生產隊偷搶肥料。原本對此我并未特別關注,但在一個除夕夜,合家團圓之際,那個農民還守在那里。我本計劃畫一件農民題材的作品參加展覽,這一幕讓我動了畫第一稿的念頭。所以《收糞農民》可是說是《父親》的第一稿。

當時物質匱乏,年關團圓桌上的油鹽糖豆子都要憑票,我想到農民收糞、種糧養活了城市和國家,他們像是民族脊梁。中國是農業大國,農民反映了中國當時的現狀,而在年關,我們桌上的團圓飯實際上是他們的付出換來的。

但畫了《收糞農民》后,感覺太文學化,關注點未必會被大眾理解。所以又畫了第二稿。

第二稿是收獲的,肥料通過灌溉變成了糧食,他很珍惜,我描繪了農民把收獲所得小心收攏的一瞬間,他滿臉的汗水,那稿我取名《粒粒皆辛苦》,畫面中掉在石縫里的糧食和老農滿臉的汗珠形成對比。這一稿確立了兩點,一是曬場的背景,再一個是從側面到正面肖像的轉變。

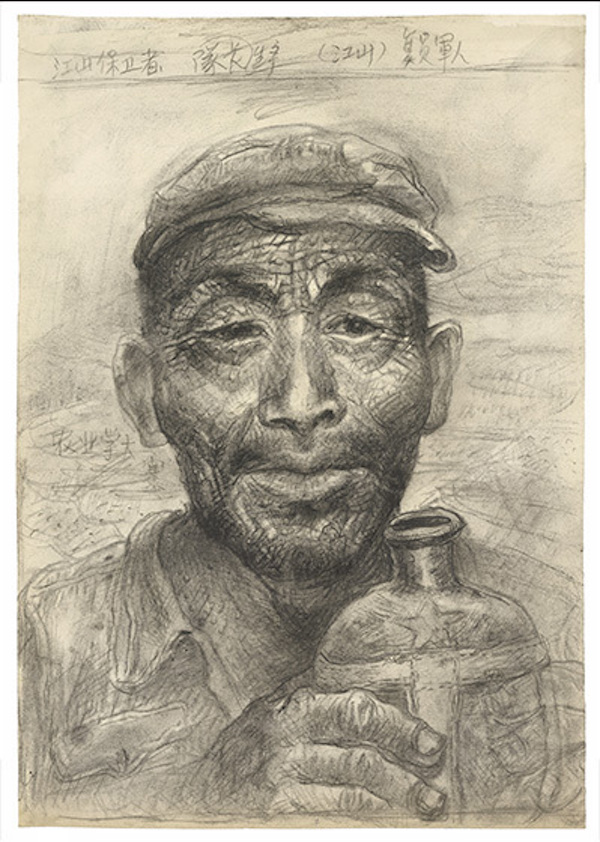

第三稿我畫了一個生產隊隊長。他是一位復員軍人,穿著舊軍裝,戴著帽子,拿著凹凸的軍用水壺,好像是經歷了朝鮮戰場,經歷了槍林彈雨后一位曾經的戰士。當時農村基層的生產隊,很多隊長都是由轉業軍人擔當的。他們不僅養活了我們,還保衛了江山。

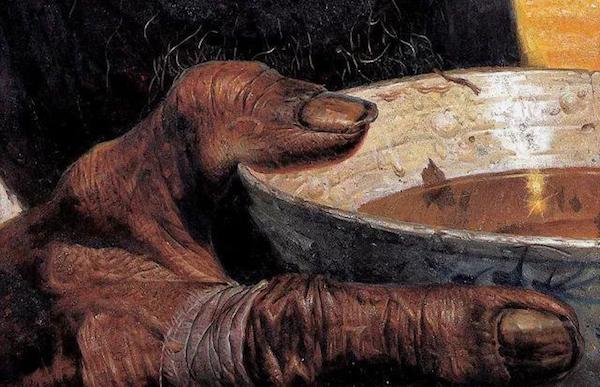

在后來就漸漸生發出一個更普通的、年紀更大一點的、父親的形象。在大巴山與陜西接壤的地方,他擁有一張陜西的面孔,手中還捧著一個大土碗——就是一個活生生的普通的父親。

現在回頭看,把“文革”中領袖正面肖像的尺寸,給了一個普通農民。這種轉化似乎具有當代藝術的觀念性,不只是一個現實主義的肖像性作品。

后來這件作品經過四川的甄選和展出送到北京,題目為《我們的父親》,但在北京的評選過程當中,作為評審的吳冠中提出來,直接叫《父親》更簡潔、也更廣義。這其實也符合我當時創作的想法,因此我跟吳冠中結下了緣分,在后來我設立“羅中立獎學金”,那字就是吳冠中先生題寫的。

澎湃新聞:在很多資料中,我們知道《父親》的形象是您1965年在大巴山支教時的房東大爺鄧開選,您和他的家人還有聯系嗎?

羅中立:我還是經常會去,國慶放假就會去。鄧開選已經去世多年了,他的子女晚輩都去城里打工了。我和他家四代人有半個多世紀的交往,老人的后輩們先到了北京、再到了上海,現在在廈門定居。村里的人也越來越少,很多人也是過年才偶爾回村。農村的變化非常之大,老人家雖然還在自留地里面躺著,但村里卻破敗了,有的地方墻也倒掉了。

《父親》之后,我的創作一直是跟農民有關,這幾十年我都一直回村里收集素材,做一些創作。農民的題材也一直畫到現在,和村里也很熟。現在很多地方在做鄉村振興,當地政府也希望用《父親》這件作品開發一些鄉村資源。我也帶川美的老教授老先生都去看過,出一點主意。

恢復高考后,我回到學校,因為想畫一幅關于農民的創作,參加全國青年美展,所以又去到駟馬公社。自此以后我才開始畫油畫,在畫《父親》之前我一直在畫連環畫。

1977年恢復高考,大家都充滿希望,但我算77級里比較被動的人。因為當時的女朋友,現在的夫人出生于教育世家,她的父母都是老師。他們覺得恢復高考,能夠再讀書,應該抓住學習的機會。他們骨子里有對知識的渴望,當機會來的時候,他們就勸我一定要去把握。

圓珠筆定格特殊時代下藝術與政治的關系

澎湃新聞:在《父親》在獲獎之后,一場關于“父親”的形象,畫面運用西方照相寫實主義手法,和被要求加上去的圓珠筆的討論也隨之而至。時過境遷,您對當時這些討論,現在的理解是怎樣的?

羅中立:當時“文革”結束不久,這件作品在“革命現實主義”主流美術中顯得另類和刺眼。在過去“臉譜化”的形象中突然出現一個真實的、苦巴巴的、滄桑形象大家都覺得跟文藝主流產生了沖突。所以有人建議這件作品先不要拿去展出,以后再看有沒有可能。

當時參加展覽從畫草稿就開始層層審查,最后一次審查是省美術家協會的主要領導和校領導組成的權威陣容。當時很多作品放在一起,看到我這件作品時,整個評委團一大群人突然就沒有聲音了,就覺得看到了一張幾十年來在中國美術界好像沒看到過的畫。

沉默了很久后,當時很資深的一位前輩建議加一支圓珠筆——舊社會的農民,加個圓珠筆就是表示他是今天的農民,他有知識。但事實上我同意加上這支圓珠筆的出發點剛好相反,我想如果每個人都把他看成是一幅舊社會的農民的畫,這張畫充其量就是憶苦思甜。

我覺得這支圓珠筆客觀定格了特殊歷史時期中藝術和政治交織的中國美術現狀,這一支筆客觀記載了一個特殊的時代。

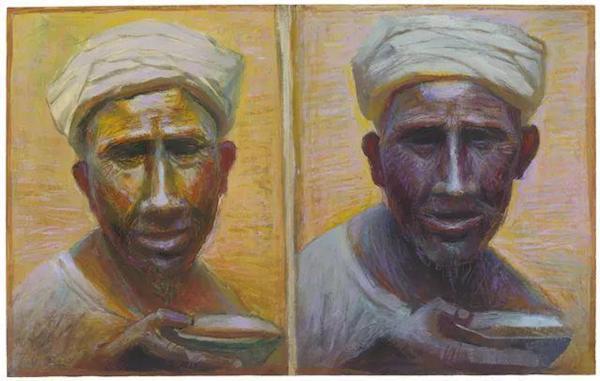

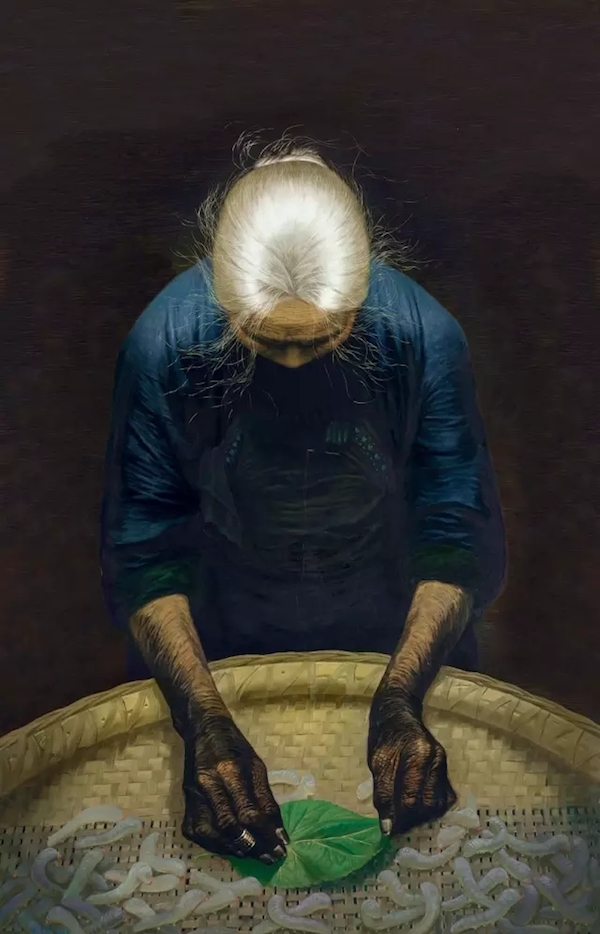

澎湃新聞:除了《父親》外,還有一件作品《春蠶》,這兩件關于中國的父親母親的作品有何聯系?

羅中立:《春蠶》我是以創作母親的形象構思的,但是我又不想畫成容易想到的兩個正面肖像,我希望在藝術的處理上跳動更大一些,也想挖掘和鍛煉自己的創作潛力,不要把它停留在很容易想到的正面肖像的構圖上。

我將母親的形象塑造為低著頭、刻畫滿頭白發。就借用了李商隱“春蠶到死絲方盡”的詩句。在大巴山體驗生活時,當地也養蠶的,養蠶需要半夜起來照看蠶寶寶,養蠶的種種艱辛我也有所了解。在中國傳統分工里面也是男耕女織,所以用一雙手和蠶繭一樣的白發,來表達母親的勤勞和默默無聞、忍辱負重。我希望母親的形象更含蓄、深沉。

與共和國同成長,觀西方藝術現場思中國藝術語言

澎湃新聞:作為共和國的同代人,您的曾畫下最質樸的生活中的人,在此之前您也和許多藝術家一樣參與過連環畫的創作,您的個人經歷和藝術創作與國家發展似乎可以對照觀看,您怎么看待這樣的關系?

羅中立:我出生于1947年,解放那年我2歲,一路經歷過來還是有很深的感受和體會。我所經歷的最大變化就是改革開放以后中國的變化,此前我們也經歷過摸索和尋找。

我早期也畫連環圖,有現實或古典的各種題材。我創作的從內在元素來講,從《父親》開始回到了人,與我們今天“以人為本”的執政理念相吻合。中國最大的變化就是“人”的變化,“人”的變化其實就是國家的變化。我現在依舊畫的農民題材,其實它內在的那個核心是以人為中心的一根線。

我想到了鄉村的改革開放和我們自己的變化。比如在鄉村中,鄧開選一家人的變化就是一個縮影。過去他們要出門需要生產隊公社開證明,我們1965年剛去的時候,他們問城里人一些關于汽車、飛機等問題,但是現在他們也同樣坐飛機坐汽車,自己開車回家,這種變化就是中國的變化。習總書記說過,人民群眾對美好生活的向往,就是我們努力的目標。對“美好生活的向往”也確確實實是老百姓的心聲。

澎湃新聞:后來您的作品不再那么寫實,如何在《父親》獲得如此大的關注后,再次尋找自己的風格的?

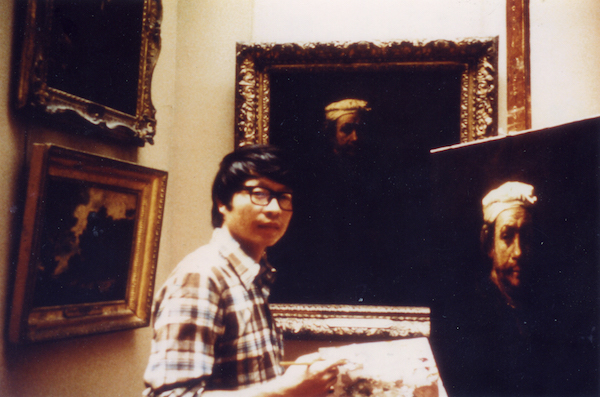

羅中立:這跟我出國有關。改革開放后,我算是第一批公派出國的,那時所有的出國人員都認為也許這是一生中唯一一次出國,分分秒秒的時間都努力學習,我是到比利時的安特衛普和布魯塞爾,我們去之前大使館的文化參贊幫我們把房子租好、到機場來接我們,把我們送到租好的房子里介紹給房東,然后又帶回使館,介紹學生會的主席。現在中國人出國自費的公辦的太多太多,大使館不可能這么接待,我們當時留學生非常少,全國就是那么幾個人。

那時候大家出國都穿一樣的衣服,提一樣的箱子,帶一樣的風衣,西裝的顏色都是一樣的,現在覺得很有中國特色的,但當時我們是激動不已。那時候我們從安特衛普到布魯塞爾的火車站是“庚子賠款”所建,有一次我們學生會主席還被當成毒品販被警察攔下來檢查,我們當時在國外經常受白眼,去超市買東西會被要求檢查口袋、背包,感到一種欺辱。其實那時候和國內確實差距很大,我們進了超市都不知道該怎么拿東西,該在什么地方付款,過了差不多大半年,才相對找到了平衡。

現在出國就完全不一樣,我剛和家人從英國回來。我去過英國好多次,當學生時去英國,我睡在海德公園、火車站,跟流浪漢搶凳子睡。現在看到公園里的這幾方凳子,我給兒子、孫子講述當年我曾經跟幾個流浪漢爭這個凳子的往事。現在我們出來都是住酒店,租車自駕,所到之處都是一種自信的狀態。

我在歐洲游歷時中國正在經歷“八五新潮”,我們在國外現場看到西方當代藝術的全貌,除了在美術館博物館看到藝術的歷史,藝術的變革過程我也在最前沿的現場看到全程。在看了西方在藝術的歷史和現狀后,我思考了一個關于藝術和文化終極目標和方向的課題:作為中國藝術家,應該怎樣在自己的文化中尋找到具有當代特色的語言?

我們回國后,思考如何在自己傳統當中抽取提煉,借鑒一些具有中國文化和精神氣派的元素來形成自己的當代性。

我們的油畫來源于學習西方,我們還是在用西方的系統“用英語講中國故事”,我在思考“如何用中國話講中國故事”,就這句話說來簡單,但是實踐起來就是幾十年,也是一個反反復復思考和實踐的過程。

我自己前后的畫風變化比較大,經歷了好幾個階段。現在我正在畫《重讀美術史》,就是把西洋美術一些經典和中國美術史的一些經典重新用我現在的繪畫語言解讀一遍。

當《重讀美術史》時,很多人看到的只是語言的變化軌跡,但我想表達更多的是我們的文化和中國藝術家的身份。作為一個中國藝術家,不能像西方學中國水墨一樣,沒有真正融入到自己的文化當中。我希望在文化領域回到自己的傳統當中去把它梳理出來。這幾十年呢,也是在反反復復地嘗試和實踐。

澎湃新聞:除了您之外,四川出現了何多苓、張曉剛等在各個時期的中國藝術的代表人物,四川美術為何會人才輩出,成為一種值得研究的特殊現象?

羅中立:四川美院過去開過全國的研討會關注到四川美院1977、1978級的現象,為什么這么多非常優秀的藝術家出現在四川美院,而不是在其他院校?原因很多。其中一個就是我們學校沒有像中央美院、中國美院有書寫美術史的前輩和大師在。我們學校師生之間相處比較平等,所以校園的氛圍相對自由平等開放。我們的老院長葉毓山也是個藝術家,他的觀念形成了開放的校園文化,在學術上,我覺得成就了一批人。

第二個原因是同學之間相互碰撞和激勵,大家都很珍惜學習的機會,同學之間的有一個競爭式的學習,相互的影響。而且那時候進學校的時候,好多人已經有很強的創作能力了,我也已經畫了十來本連環畫了。有的同學畫得比老師還好。

這些傳統川美的文化后來也代代沿襲,從鄉土美術到八五新潮、波普藝術之類都有川美藝術家活躍其中。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司