- +1

《殺人回憶》:一樁大案的記憶漣漪

原創(chuàng): 馬延君 真實故事計劃

時隔33年,“華城連環(huán)殺人案”迎來了可能的結(jié)局, 經(jīng)過一輪DNA比對,警方鎖定了當年的兇手。案件告破,但“殺人回憶”那種失敗和憋悶,已經(jīng)刻入人們的心靈。

經(jīng)過 33 年的追蹤和最新一輪 DNA 比對,2019年 9 月 18 日, 韓國警方宣布“華城連環(huán)殺人案”找到嫌疑人。有生之年,沒料想這只靴子能落地。

被稱為韓國三大懸案之一的“華城連環(huán)殺人案”起始于1986年,犯罪嫌疑人在6年間連續(xù)殺害9名女性,受害者年紀最大的為71歲,最小的僅有14歲。 女高中生、農(nóng)村奶奶、新婚主婦……兇手在夜間出沒,無差別地攻擊著當?shù)嘏裕瑢⑺齻儦埲汤諝ⅲ帜_綁成X型,拋尸在京畿道華城市的田野中。

連環(huán)殺人案的發(fā)生,在朝鮮半島南端投下了一枚炸彈,一時間“華城怪談”等謠言四起,韓國社會人心動蕩不安。

第一起案件發(fā)生后的33年間,韓國警方設(shè)立了6個調(diào)查組和1個特別調(diào)查組,出動205萬人次警力,搜查嫌疑對象2.1萬人,卻始終沒能揪出兇手。 命運不可捉摸,人們將希望寄托給神靈,甚至, 當?shù)卮迕裨诎赴l(fā)現(xiàn)場豎起人偶,乞求惡靈退散。 警方也按神婆指示更改了警局大門的方向,但都沒能阻止殺戮繼續(xù)發(fā)生。

直到1991年,兇手犯下最后一起案件,隨后人間蒸發(fā)。像是沒落地的靴子,沒人知道他何時會再度出現(xiàn)。

“華城連環(huán)殺人案”曾給一代韓國國民留下撕裂血腥的傷口。如今,案件已被偵破,但殘酷的案件和疑問給韓國社會留下的恐懼與無力,一直在韓國的文藝作品與現(xiàn)實生活中發(fā)酵。

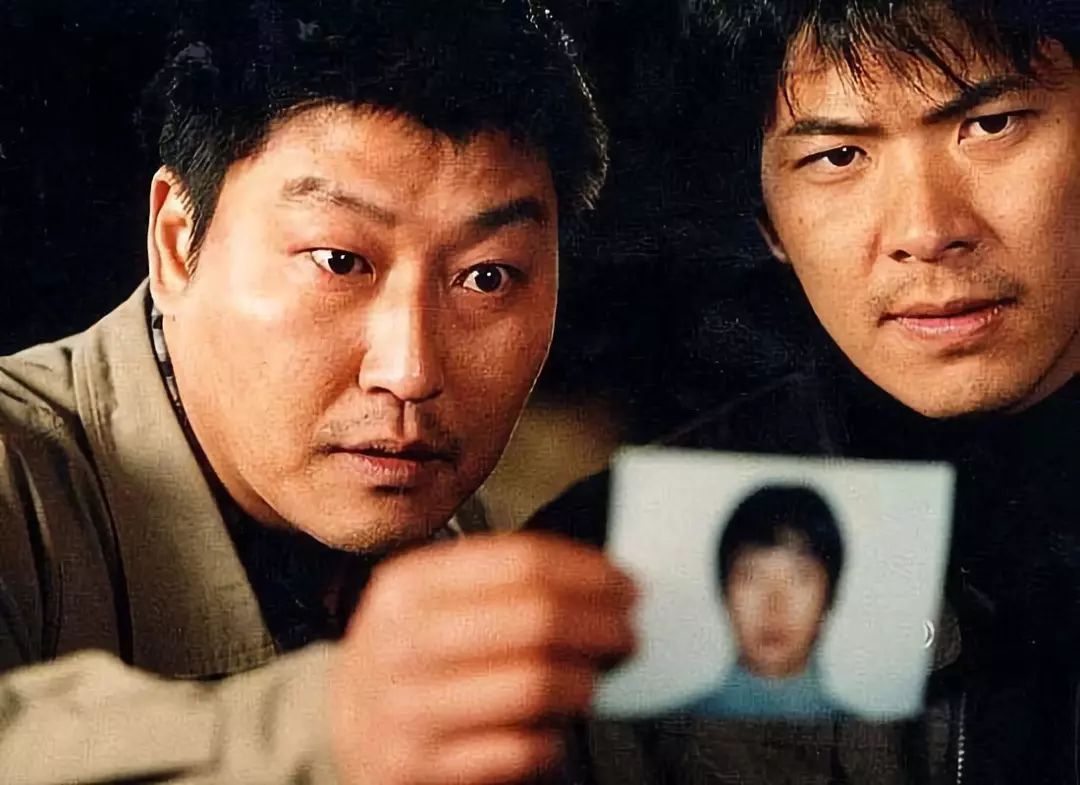

被奉為后現(xiàn)代主義杰作的韓國電影《殺人回憶》就取材于這起案件,片中兩位警察為案件波折奔走,幾近崩潰,卻終無所獲。

影片結(jié)尾處,宋康昊飾演的警察再次回到案發(fā)稻田,周圍依舊是生機盎然的土地,當年藏尸的水溝已變得空蕩蕩。陽光和煦,空氣平靜,17年前從這里開始的苦苦追尋,是他夢境中的一場鬧劇。

這時,突然出現(xiàn)的小女孩將平和幻象擊碎,當聽到嫌犯只是一個長相普通的人,不久前還曾回來查看現(xiàn)場,宋康昊對著鏡頭露出了復雜絕望的神情。

導演奉俊昊為電影設(shè)置的結(jié)局,也是“華城連環(huán)殺人案”的現(xiàn)實寫照。警察們在近乎瘋狂的探案過程中,不斷接近真相又錯過真相,不斷與嫌犯糾葛,漫長的煎熬和無力溢出屏幕。

“華城連環(huán)殺人案”催生的《殺人回憶》,幾近寓言式的表達取得巨大成功,韓劇《隧道》、《岬童夷》同樣改編自這起案件。大熱韓劇《信號》中警方也因此案對“公訴時效”提出質(zhì)疑,就連主打溫情牌的《請回答 1988 》也曾出現(xiàn)該案嫌疑犯的照片。

影視作品不斷喚起人們對于華城事件的記憶,而在現(xiàn)實世界里,這起案件更是細密地影響著一代人。韓國女孩小滿不止一次聽奶奶講起那段往事,她們已在中國定居多年,此前生活在首爾的奶奶,卻對那座小城的稻田心有余悸。

一切正如《殺人回憶》所表述的主題:重要的不是案件,而是對于那段歷史無法磨滅的回憶。

上世紀八十年代,韓國正處于軍政府統(tǒng)治時期,整個社會都在承受著民主運動的陣痛。游行的示威者,不時出現(xiàn)的防空警報,學校里的救護演習構(gòu)成了人們生活的底色。

在韓國人蘇星的記憶里,民主運動開展火熱時,他還是個高中生。一次騎車經(jīng)過十字路口,看到因暴亂死亡的同胞躺在街邊的小推車上,血順著車輪流了一地,他不知能做什么,只好扭過頭去,哭著繼續(xù)向前走。

社會混亂不堪,無數(shù)人的命運因此改寫。為了暫時逃離現(xiàn)實,蘇星愛上了棒球,沒日沒夜地看比賽、打比賽麻痹自己。 那時韓國大力發(fā)展體育文化、性愛視頻等娛樂產(chǎn)業(yè),借以收容人們無處發(fā)泄的情感。 人們被迫沉浸在娛樂環(huán)境中,無力感貫穿著國民。

混亂無序的社會背景被奉俊昊搬進影片,成為了警察們無法抵達真相的幫兇。 嫌疑人的腳印被拖拉機碾過,電臺將警方電話當作惡作劇,重要物證因技術(shù)原因無法鑒定,就連抓捕罪犯的關(guān)鍵時刻,警方都在忙著鎮(zhèn)壓人民的示威游行,無法到場支援。

社會體系從上至下的混亂,導致破案過程充斥著黑色幽默。在這場貓鼠游戲中,角色逐漸倒轉(zhuǎn),警方最終被逼致瘋癲,兇手卻還逍遙法外。

目睹無助的生命在雨夜離去,滿懷抱負的年輕警察不再相信證據(jù),在隧道口沖嫌犯瘋狂開槍。習慣暴力對待嫌疑人的警察,也因暴力鎮(zhèn)壓失去了一條腿。而自認有著“巫師眼睛”的老警察,經(jīng)歷了身邊人的死亡與潰敗,最終也放棄追逐,轉(zhuǎn)頭做起了生意。

脫胎于真實事件的《殺人回憶》,是整個韓國社會的一個切口,準確命中了韓國人的心靈。連環(huán)殺人案與民主運動的陣痛中,無法掌控的個體命運,挫敗感滲透在社會的每一個角落。

烤肉店的智障少年,性怪癖的工廠工人,擁有細膩雙手的退伍軍人,生活在時代陰影下,每個看似特殊的群體,都背負著一段不為人知的命運,也都可能成為潛在的兇手。

整個民族的集體記憶、對軍政獨裁歷史的反思、個體人生際遇的變化,通通被奉俊昊收入鏡頭。在他看來,80年代社會的無能與瘋狂,才是“華城連環(huán)殺人案”最痛苦的回憶,也是人們對這起案件不能忘懷的原因。

一群永遠無法找到罪犯的警察,生活岌岌可危的民眾,匍匐在四周的真兇,沒人能在混亂的時代中找到出口。文藝作品替代了兇手,一次又一次地回到現(xiàn)場,完成了國民記憶的塑造,并不斷在這個痛苦核心外,振蕩出漣漪。

直到33年后的今天,現(xiàn)代科學終究帶來了一個答案。今年7月15日,韓國國立科學搜查院對現(xiàn)有物證重新進行DNA鑒定,最終確定其中三起案件兇手為在押犯人李春才。 據(jù)韓媒報道,現(xiàn)年56歲的李春才因在1994年奸殺妻妹,已被判無期徒刑。 目前正在釜山監(jiān)獄內(nèi)服刑。

除了告慰死者,真相早已被時間卸下了力量。根據(jù)韓國前《刑事訴訟法》規(guī)定,所有案件均已超過15年的公訴時效。兇手很難再因連環(huán)殺人案受到懲罰,而曾因此案被指控的3名嫌疑人,卻先后因不明原因結(jié)束了自己的生命。

近年來,被改編成影視作品的不僅有“華城連環(huán)殺人案”。2008年,韓國頭號變態(tài)殺人狂柳永哲的故事被搬上了熒幕。

2003年9月,柳永哲被全州監(jiān)獄釋放,目睹高檔住宅區(qū)的生活后,他將自己的不幸歸結(jié)為貧窮。偏激的仇富心理,使他在出獄后的第13天,闖進江南區(qū)的一棟住宅,用鈍器將一名大學教授及其夫人活活打死。

殺人的快感產(chǎn)生了持久的刺激,加上被按摩女妻子拋棄的傷痛,一年時間內(nèi)柳永哲殺害了二十多名無辜民眾,造成韓國社會一陣恐慌。

電影《追擊者》完整還原了柳永哲的瘋狂,更描繪出韓國底層民眾的悲哀。貧富差距不斷拉大,成了韓國新時代要面臨的新問題。

影片同時喚醒了人們過往的記憶,在華城殺人案發(fā)生近二十年后,在看似井然有序的社會中,命如草芥的應(yīng)召女郎、行動不力的警方、扭曲的變態(tài)殺人狂依舊存在。

就在電影上映同年,韓國發(fā)生了另一起連環(huán)綁架命案。家住京畿道安山市的姜浩淳在沖動殺人后,一發(fā)不可收拾,于兩年間先后殺害了8名女性。這起案件隨后也被改編成電影《失蹤》上映。

反復發(fā)生的連環(huán)殺人事件,不斷被激起的恐懼與憤怒,在韓國社會中接連上演。韓國根據(jù)這些真實事件改編文藝作品,一次次回溯這些疼痛,將人們帶到現(xiàn)場,去感受體會,在現(xiàn)實的答案之外,尋找著答案。

或許這一切本就沒有答案,無力與躁動中,記住就是意義本身。

- END

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司