- +1

鳩摩羅什學習《十誦律》的師父到底是誰?

郭靖有很多師父,騎射是哲別,拳腳是江南七怪,內功心法是馬鈺,降龍十八掌是洪七公,九陰真經是周伯通,但每一種武功都只有一個師父。鳩摩羅什學習十誦律卻有兩個師父,這很奇怪,肯定有問題。鳩摩羅什學習《十誦律》的師父是誰,歷史上卻有兩種記載。

《出三藏記集》:“(鳩摩羅什)及還龜茲,名蓋諸國……后從佛陀耶舍學《十誦律》。”

《高僧傳》:“什還國……從卑摩羅叉學《十誦律》。”

鳩摩羅什,五胡十六國前、后秦時期的僧人,出生于西域龜茲,父親為天竺人,母親為龜茲人。鳩摩羅什是唐玄奘之前最為有名的佛教翻譯家,他翻譯的《金剛般若波羅蜜經》(簡稱《金剛經》)最為流行。現存最早關于鳩摩羅什的歷史文獻就是上述兩部,均為南朝齊、梁時期成書。《出三藏記集》最早,作者是僧祐,《高僧傳》稍晚,作者是慧皎。晚于僧祐但早于慧皎的還有寶唱編纂的《名僧傳》,此書現已不存。相當于中國宋代時期的日本僧人宗性抄錄有《名僧傳抄》,保留了目錄及部分內容。

雖然說對鳩摩羅什研究已是汗牛充棟,但對于“鳩摩羅什跟誰學的《十誦律》”這一問題,學者大多持回避態度,或是雖有涉及但分析不多,或徑稱受學于某人而未論述理由。然而此事頗有隱情,解決這一問題實有必要。

一、《出三藏記集》自相矛盾

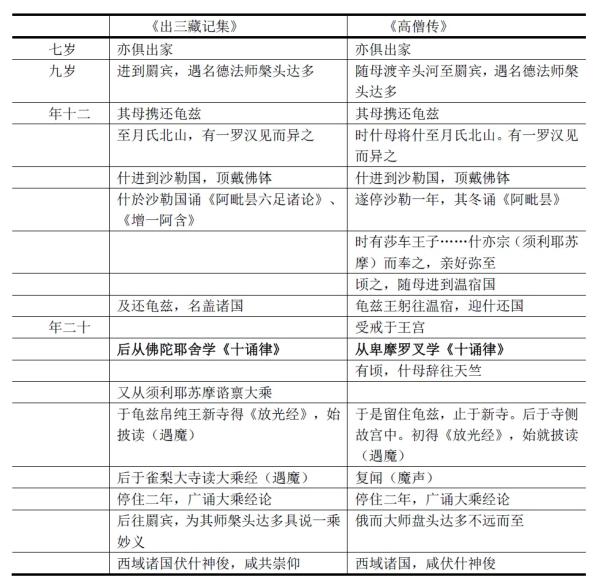

其實,不僅《出三藏記集》與《高僧傳》關于鳩摩羅什受學《十誦律》師從佛陀耶舍的記載有出入,《出三藏記集》自身關于這一問題的記載就有自相矛盾之處。列表可以幫助我們清晰地注意到這一問題。

我們進一步對《出三藏記集》和《高僧傳》各自“鳩摩羅什傳”的相關內容做表分析一下,就會發現更有趣的問題。

二、《出三藏記集》《高僧傳》有關卑摩羅叉、佛陀耶舍的記載差異

《高僧傳》不僅將鳩摩羅什學習《十誦律》的師父做了變更,還將鳩摩羅什跟從佛陀耶舍學習的內容做了刪除。我們現將《出三藏記集》與《高僧傳》關于卑摩羅叉和佛陀耶舍二人的相關記載列表如下:

學界已認定《高僧傳》相關僧傳源自于《出三藏記集》,因此可以說,晚出的《高僧傳》在敘述鳩摩羅什《十誦律》師父時,將佛陀耶舍改成了卑摩羅叉。退一步說,《高僧傳》相關僧傳即便不是直接出自《出三藏記集》,二者也有著共同的材料來源。也就是說,《高僧傳》不大可能是因為“不為《出三藏記集》所知的”史料來源而進行的更改。(還有一種可能是,《高僧傳》的更改承襲于《名僧傳》,但由于《名僧傳》無存,《名僧傳抄》又沒有相關內容,無法予以考察。)

那么,為什么在“《十誦律》師父”這個問題上,《高僧傳》不僅不像其他內容一樣直照搬《出三藏記集》,反而要另起爐灶,將“佛陀耶舍”改為“卑摩羅叉”呢?!而且,相對于《出三藏記集》,《高僧傳》明顯增大了卑摩羅叉的分量。要考察這個問題,我們需要進一步考察卑摩羅叉、佛陀耶舍二人后來在長安的活動。

三、卑摩羅叉與佛陀耶舍的不同

弘始三年十二月二十日(402年2月8日),鳩摩羅什抵達后秦都城長安,翻譯佛經。《十誦律》的翻譯,是鳩摩羅什與罽賓僧人弗若多羅和西域僧人曇摩流支先后合作完成的。但是,鳩摩羅什對《十誦律》的譯文并不滿意,他在臨終前感喟,自己翻譯佛經三百余部,都覺得很好,唯獨《十誦律》不太滿意。《十誦律》譯本的完善,最終是卑摩羅叉完成的。

《出三藏記集》沒有卑摩羅叉的傳記,但《高僧傳》有。卑摩羅叉在龜茲“弘闡律藏,四方學者,競往師之,鳩摩羅什時亦預焉”。后來卑摩羅叉聽說鳩摩羅什在長安“大弘經藏”,又欲使“毗尼勝品,復洽東國”,于是前往長安。佛教經典分為“三藏”:經、律、論。毗尼,為梵語,就是“律”的意思。顯然,在《高僧傳》中,卑摩羅叉不論是在龜茲,還是前往長安,都是以弘揚律藏為己任的。而且,卑摩羅叉“弘律”,是與鳩摩羅什“譯經”相對應的。卑摩羅叉于弘始八年(406年)抵達長安,后于鳩摩羅什去世之后離開。卑摩羅叉離開長安之后,將《十誦律》攜往石澗寺重校。隨后,卑摩羅叉前往江陵辛寺,夏坐期間開講《十誦律》,一時求理者聚集如林。《高僧傳》盛贊道,“律藏大弘,(卑摩羅)叉之力也!”

關于佛陀耶舍的記載,更為豐富,《出三藏記集》及《高僧傳》都有其傳記。鳩摩羅什曾說,本人雖然能通誦經文,但并不善于把握其中的義理。弘宣法教,需要文義圓通,只有佛陀耶舍能夠深刻理解經義。

佛陀耶舍抵達長安之后,先是與鳩摩羅什一道翻譯《十住經》,然后于弘始十二年(410年)至十四年(412年)譯出《四分律》,十五年(413年)譯出《長阿含經》。鳩摩羅什去世之后,佛陀耶舍于弘始十五年(413年)離開長安,返回罽賓。

從卑摩羅叉、佛陀耶舍在長安的活動來看,卑摩羅叉參與過《十誦律》的翻譯,而佛陀耶舍則無。這個意味,就已經相當明顯了。

從記載來看,卑摩羅叉與佛陀耶舍在佛教修為上也有著很大的不同。

《出三藏記集》沒有“卑摩羅叉傳”。《高僧傳》卷二中,“鳩摩羅什傳”第一,緊隨其后的是“弗若多羅”“曇摩流支”和“卑摩羅叉”三傳。這三傳傳主均“專精律藏”。“卑摩羅叉傳”之后,才是“佛陀耶舍傳”。而且,《高僧傳》對“佛陀耶舍”的評價,與前三位差別甚大!我們可以再做比較看看。

弗若多羅:“少出家,以戒節見稱,備通三藏,而專精《十誦律》部。”

曇摩流支:“棄家入道,偏以律藏馳名。”

卑摩羅叉:“沉靖有志力,出家履道,苦節成務。先在龜茲,弘闡律藏……傾之,聞什在長安大弘經藏,欲使毗尼勝品,復洽東國。”

佛陀耶舍:“年十三出家……至年十五,誦經日得二三萬言……至年十九,誦大小乘經數百萬言。然性度簡傲,頗以知見自處,謂少堪己師者,故不為諸僧所重……年二十七,方受具戒。恒以讀誦為務,手不釋牒。”

從《高僧傳》對四人的評價就能看出,“專精律藏”的三位,都有“克己堅韌,律己修身”的性格,而佛陀耶舍則偏向于“智慧超群、博聞強記、風流倜儻、不拘一格”。佛陀耶舍,完全不是一個精修戒律之人。《名僧傳》目錄將佛陀耶舍列入“外國法師”,而將卑摩羅叉、曇摩流支歸為“律師”,可見一斑。

四、鳩摩羅什不類卑摩羅叉,而與佛陀耶舍心性相近

雖然鳩摩羅什跟從卑摩羅叉和佛陀耶舍都曾學習過,但鳩摩羅什不類卑摩羅叉,而與佛陀耶舍心性相近。《名僧傳》目錄也將鳩摩羅什與佛陀耶舍一道列入了“外國法師”,而非“律師”。鳩摩羅什和佛陀耶舍可以歸納出七大共同的特點!

余論:鳩摩羅什的破戒

鳩摩羅什在西域也跟從佛陀耶舍學習過。《出三藏記集》“佛陀耶舍傳”記載:“羅什后至,從其受學《阿毗曇》……甚相尊敬。”后來,鳩摩羅什在長安譯經,曾發感喟:“吾若著筆作‘大乘阿毗曇’,非迦旃延子比也。今在秦地,深識者寡,折翮于此,將何所論!”迦旃延為佛陀十大弟子之一,稱“議論第一”。鳩摩羅什的自信,頗有“數風流人物,還看今朝”的豪氣。佛陀耶舍同樣擅論,“善解‘毗婆沙’……既為羅什之師,亦稱‘大毗婆沙’”。或可說鳩摩羅什從佛陀耶舍所學當為論藏,即“阿毗曇”。

鳩摩羅什與佛陀耶舍,性雖相近,習卻相遠。佛陀耶舍性度簡傲、通習外道,俱在二十七歲受具足戒之前,之后未見有大噩。而鳩摩羅什在二十歲受具足戒之后,卻遭逢兩次被逼破色戒。一次是前秦呂光攻占龜茲,逼迫鳩摩羅什與龜茲公主成婚;另一次是抵達長安之后,后秦國主姚興逼迫鳩摩羅什娶妻生子。兩破色戒,以至鳩摩羅什自嘆:雖新經、諸論多所傳出,卻“累業障深”。而佛陀耶舍也在得知他被逼以破戒之后,感嘆:“羅什如好綿,何可使入棘中乎!”《名僧傳》也有一條關于鳩摩羅什破戒的記載:“夢釋迦如來以手摩羅什頂曰:“汝起欲想,即土(生)悔心”。此處應該就是指鳩摩羅什破色戒之后的慚悔。可惜《名僧傳》已佚,只余下《名僧傳抄》寥寥數語,也就無從得見其詳。

對于鳩摩羅什,《出三藏記集》和《高僧傳》在其早年就為他日后的悲劇埋下了伏筆:當鳩摩羅什母親帶著他從罽賓返回龜茲,途經月氏北山時。有一羅漢見而異之。謂其母曰:“常當守護此沙彌。若至三十五不破戒者,當大興佛法,度無數人,與優波掘多無異;若戒不全,無能為也,正可才明俊義法師而已。”優波掘多普渡眾生,而法師只能解經說法,信仰大乘佛教的僧祐和慧皎兩位作者采用這個典故,恐怕是因為對于大乘佛教信仰而言,優波掘多與法師堪稱云泥之別吧。

(本文系由《佛陀耶舍還是卑摩羅叉?——鳩摩羅什〈十誦律〉受學師從考述》一文改寫而來,以期方便公眾對鳩摩羅什大師有更多的了解。原文刊于《佛學研究》2019年第1期,經《佛學研究》授權轉載)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司