- +1

警惕“網絡黑產”,這顆無處不在的定時炸彈

文 | 曾響鈴

來源 | 科技向令說(xiangling0815)

“差評。”

看著自己的淘寶店鋪一整頁的差評,王東傻了眼。

今年36歲的王東發現同鄉在網上賣核桃能賺錢,便從岳父那里借了10萬塊錢,開始做起賣核桃的生意。

本以為憑著自家核桃皮薄粒重的好質量,一定能大賺一筆,但沒想到,開店不到1個月,自己店鋪中突然出現了大量點差評的用戶。

“不應該啊,我賣的核桃也沒壞,吃了的都說好,回頭客也不少,為什么會有那么多差評呢?”

王東沒想到的是,自己被職業刷差評的黑產團體惦記上了。

“他們(黑產團體)上來就管我要9000塊錢,然后他們才會刪除評論。”

他的店鋪月營業額平常都在十萬左右,但出現大量差評之后,營業額已經減半。

“有什么辦法,只能花錢消災啊。”王東最終還是給了錢,但他掩蓋不住自己的擔心:“萬一以后又來一次呢?”

網絡黑產無孔不入

在互聯網黑產日漸猖獗的今天,王東并不是第一個受害者。互聯網黑產的陰影已經籠罩在各行各業,不管是平臺還是個人,都深受其害。

王東所遇到的,是職業刷差評團體,他們專門找一些中小型網店下手,利用網店店主一般不懂得申訴的特征,用多個賬號惡意給差評,然后向這些網店索要錢財。這個團體一般由多人組成,四處在網上“碰瓷”。

近年來“差評師”有燎原之勢,甚至出現了專業差評群

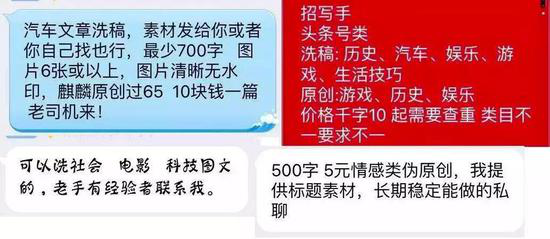

除了電商平臺,遭殃的內容平臺也不少,3月有媒體報導,黑產集團通過雇傭兼職寫手洗稿的方式,大量將他人原創優質內容“洗”成自己的文章在內容平臺發布,賺取平臺補貼。媒體爆料稱有黑產團伙通過這種抄襲方式,幾十天收益就高達10萬,平臺補貼本意是扶持優秀作者,結果卻流入了黑產口袋。

黑色洗稿團體常見的招聘文案

而在消費能力極強的“飯圈”,黑產更是猖獗,除了普通粉絲和平臺,連明星也受到了波及。

有資深業內人士爆料,近年來飯圈出現了不少“脂粉”(職業粉絲頭子,經營人數龐大的粉絲群體),他們充分利用粉絲追星心理,向黑產渠道購買明星的個人信息,然后高價賣給粉絲,從中牟取暴利。

“辛苦排練舞蹈、歌曲,結果信息還被泄露被騷擾。”演員王一博在個人信息被泄露后,發了這樣一條吐槽微博,他的手機號被人在網絡上兜售,遭遇了瘋狂粉絲的騷擾。

利用信息不對稱、網絡支付平臺漏洞、勾結黑產惡意刷量等方式,“脂粉”大量薅粉絲和平臺的羊毛。

比如稱有內部優惠,替粉絲群體統一購買明星海報等周邊,實則暗箱操作,低買高賣,從中賺取差價;又或者以在各大視頻或音樂平臺打榜為由,召集粉絲集資,實則勾結黑產渠道,以違規手段,進行低價購買或刷虛假數據……

諸如此類“脂粉”操作,已經是飯圈司空見慣的“潛規則”。這也逼迫各大視頻、音樂平臺,不得不通過隱藏播放量、凍結黑產賬號資產等方式,來保證平臺的公正氛圍和榜單的權威性。

打擊網絡黑產,是場“全民戰爭”

據《數字金融反欺詐白皮書》數據顯示,國內黑產主要活躍在拼團、互聯網金融、電商、游戲、音樂等多個領域,年產值已經突破千億,成為了一個侵蝕著各行各業的惡魔。企業的真金白銀,用戶的財產安全甚至是生命安全,都有可能在黑產手中化為烏有。

打擊黑產,迫在眉睫。

公安機關已經在重拳出擊,偵破和打擊各類黑產犯罪。2019年上半年,浙江地區已破獲各類網絡黑產刑事案件262起,抓獲犯罪嫌疑人1047名。有關負責人表示,公安機關將繼續深化“凈網”行動,持續對網絡違法犯罪活動保持嚴打高壓態勢。

行業人士也不斷發出呼吁,號召社會各界共同抵制和打擊網絡黑產。中國政法大學知識產權研究中心特約研究員、北京志霖律師事務所律師趙占領認為,要從源頭上減少網絡黑產帶來的危害,除了需要對產業鏈進行持續、強力整治,各類網絡平臺與企業不斷提高抵御黑產的技術外,還需要加強全社會的教育和引導,提高消費者的警惕性和鑒別能力,共同推進網絡安全建設,才能構建公平、合規、良好的網絡環境,切實保護各方權益。

各大企業和平臺也開始出手,積極封禁黑產賬號及資產,以保障用戶的信息及財產安全。近期微博對平臺內數據造假現象進行了嚴厲整頓,通過加強技術手段偵測流量異常,并進一步加大對非法刷榜行為的整治力度,以及對相關賬號的封禁力度。小紅書也對網絡黑產采取了“零容忍”態度,通過建立數十人的專業反作弊團隊,同時加強了模式識別、機器學習等技術手段,嚴格甄別小紅書上的刷量行為。

對于用戶來說,不貪小便宜,不通過違規渠道或方式進行網絡交易,拒絕天上掉下的“餡餅”,就是對黑產團隊最好的抵制。

正如魯迅先生所說:“能做事的做事,能發聲的發聲,在黑暗里發光,不必等候火炬。”我們每個人,都能成為一支火炬,讓黑產無處遁形。

*此內容為【科技向令說】原創,未經授權,任何人不得以任何方式使用,包括轉載、摘編、復制或建立鏡像。

【完】

曾響鈴

1鈦媒體、品途、人人都是產品經理等多家創投、科技網站年度十大作者;

2虎嘯獎高級評委;

3作家:【移動互聯網+ 新常態下的商業機會】等暢銷書作者;

4《商界》《商界評論》《銷售與市場》等近十家雜志撰稿人;

5鈦媒體、界面、虎嗅等近80家專欄作者;

6“腦藝人”(腦力手藝人)概念提出者,現演變為“自媒體”,成為一個行業。

7現為“今日頭條問答簽約作者”、多家科技智能公司傳播顧問。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司