- +1

一旦將美置入念頭,作品便難以出乎立意之外

【編者按】

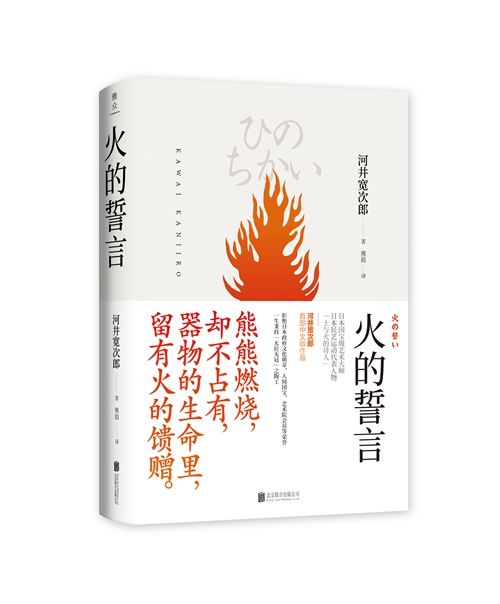

河井寬次郎,日本近代著名陶藝家,備受日本民藝之父柳宗悅的贊賞,也是民藝運動的核心人物之一。除陶藝外,他在設計、雕刻、書道、詩詞、隨筆等領域均有造詣,被稱為“土與火的詩人”。“燒制陶器,泥土與火的交織,火不占有只饋贈,這是火的誓言。”河井寬次郎喜愛這意象。對他來說,火不是純粹的物理現象,而是“點燃火的人的靈魂在燃燒”。《火的誓言》是河井寬次郎記錄他追尋造物之美與人文風物蹤跡的文字。本文摘自該書,原篇名為《陶器的創作之心》,由澎湃新聞經雅眾文化授權發布,現標題為編者所擬。

器物得以成形的緣由大致有三種。

一是源于信心。

二是源于生活需要。

三是源于美。

第一種是通過器物得到信心時采取的做法。

第二種原本始于私用,僅將剩余精力付諸他用;最終結果卻變成以將所有工作成果換為別的財物為重心。

第三種是感銘于美并以此為目標完成的工作。

最初的陶器是祭祀用具。制作它們表面是為了獲取信心,但這些旨在用于儀式的陶器只是工匠們的任務,其中大概并不存在繪畫或雕刻中的藝術精神。

陶器開始擁有高貴之美,是從制作者開始直面生活狀況進行工作,并旨在以此換取別的財物時顯現出來的。

活動于指頭上的陶土會呈現出創作者的心境。這時候可能出現兩種情況。

一種是器物之形呈現出意料之外的美。

另一種是抱著呈現美的愿望做出的造型。

第一種代表無名陶器(即大路貨)的創作之心,另一種是有名陶器(即工藝品)的創作動機。

每個地方都有與其產物相適應的人類生活。這里后山有土,長著能燒柴的樹木。山體坡面有窯,家門前流淌著小河。在工作場的土墻上打洞貼紙,跟前放著拉坯臺。后面是竹制的架子,做好的陶器并列擺放在木板上。濕潤的泥地房一角是踩土場,人們就在這里每人每天拉出數百個陶器素坯,描數百個圖案,上數百次釉。白天休息的時候就捉住家犬拔毛做筆,把竹片削成泥瓦刀的形狀。女人們給陶瓶加上瓶口,孩子們則把陶器底座的釉刮掉。家家都經常是半農半陶。

就像耕作之后等待收獲五谷那樣,當地人制陶也是這般心態。每天如果不做出數百件陶器就無法糊口。這種苦澀的原因將樂趣(藝術構思)殺死,也將制作者推上了無心之座。

無意識地畫出鳥,畫出草,又在想著牛的時候畫出了馬。蝴蝶不知不覺變成云,云變成線,線又化作點。這樣的例子不時能夠見到。重復的可貴讓人忘記了本源,于是生命以新的姿態發芽成長。

窯內大火一度抹掉了人為痕跡,讓事物恢復原本的面貌,卻像是在高處眺望小鎮成排的房屋那樣隔著一層薄霧。

以陶土塑形,又在這土里加灰制成釉藥。只要去挖,陶土到處都有。木材和稻草灰也很容易取得。

紅色的土能讓素陶變成黑色、紅褐色、米黃色或淺綠色。做的多是研缽、水甕一類。如古備前燒、古丹波燒、井戶燒、伊羅保燒。建窯是在紅土的基礎上在土里摻入灰制成釉藥燒出天目盞的吧。油滴天目和窯變天目也是在大量生產中出現的火的產物。龍泉的土與釉大概只能燒出青瓷吧。說是抬頭按天空色調制而成不過是后人的臆測。

出產白土的地方多在紅土外施加白釉,制作出素底、鑲嵌白色或雕刻圖案的陶器。此外,在出產含鐵量大的陶土或石頭之地,陶器上多描繪糖黑色的紋飾。做的多是單嘴瓶、茶壺一類。如現川燒、繪唐津燒、越中瀨戶燒、朝鮮的化妝陶(刷毛目)、鑲嵌陶(三島)、中國的磁州窯等。有人說是由于浸入白釉之后根據土的不同可能出現破裂,才有了用毛刷涂抹的方法。真是令人吃驚的處理方式啊。如今的磁州陶器雖然已經走樣,但仍殘留著宋代的脈搏。據說那里有被遙遠上空的氣流搬運而來,沉積過后的陶土層,內部還挖出了煤炭。從天到地,從地到火,人類就像聯結之神,他們制作的陶器就是上天賜予的奇妙之子。養育它的消費者既是母親般的存在,又是乞丐和苦力。產出白土的地方能生產白色或黃色的器物,多制作石臼、紅缽一類。如古瀨戶燒、伊賀燒、信樂燒、朝鮮的金海茶碗、御本燒、中國的定窯。

出產瓷土和長石的地方能制作瓷器。多是茶碗、盤子一類。例如伊萬里燒、瀨戶燒、九谷燒、會津燒、明代和李朝的青花瓷器(印染)。

沒有一種物品不是受惠于所在地的陶土。盛產薄而修長的陶器之地一定有黏性很強的材料。盛產大家伙的地方一定有耐火性好的土壤。如果沒有這種土就不可能建成大窯。埃及、波斯盛產多彩陶器也是因為當地土壤含有天然純堿,而木柴短缺的緣故吧。

每個窯使用的釉藥不會超過兩三種,不可能再多了。長期使用有限的物品,做出的東西才能達到純熟的地步。

制作者應該知道身邊的土或灰能彼此合作,而且是出人意料的親密合作。正是有了這樣的素材,工作才能順利完成。正確的物品在其出產地很容易就能制作,而若換成別的地方,想做成就非常困難了。

對那些位于生活同一平面上的產物,人們常常忽略它的美。對待同一時代生產的必需品,人們也總是采取大方無謂的態度。無名的產物因為被用作日用雜器而十分多產。它們不含有藝術構思,也并不作為裝飾品陳列在外。隱藏之物在被發現之前不可能被了解。與此相對,站在當下回顧往昔,或是一個外地人——尤其是遙遠的異國人——見到別地產物,則容易從外觀誤判它的創作初衷。

當地點不同或時空相異,器物便會被另眼相看。青瓷在香臺上只是一種量產的雜器。很多地區都有一種被稱為“一舛壺”或“二舛壺”的器物。不適合用來稱量米或水,但常用來計量谷物,因此而得名。因為只是提供給鄰里的生活器具,制作者也就不那么講究。做出的器具與使用者的家庭格調相當,因此并沒有不足之處。它們誕生于毛坯房,接著又來到圓木搭建的房屋,因而也沒有讓人感覺不協調。即使同一批器物的尺寸不同、燒成后的狀態不一樣,購買者也不會挑三揀四。因為技術只能達到這樣的水平,除此之外也沒有別的東西可代替。物品被隨心所欲地制作,以最終成型的樣子被使用。它們是必需品和消耗品,并非寶物或日用家具。用價值千金的碗缽吃飯,在價值萬金的壺里撒鹽儲酒。這種狀態并不只屬于往昔的生活,仔細觀察,會發現現今也四處可見。在無意識之中誕生的美麗器物,又在無知無覺中被使用,除此之外,便沒有制作和使用的凈土了。一旦它們的美被發覺,便會獲得令人煩惱的“美術”之名。器物大都是在這種時候喪失了原本的使命,也失去了原有的自由。但與此同時也啟動了一件重要的事,一個豐饒的世界隨之敞開大門。在它們的產地,人們并不知道自己的生活是一幅優美的景色。制作者和使用者不可能了解什么是美,也正因如此,做出的東西有美也有丑。如果要指責這點,就等同于表揚耕地的農夫將作物布置得恰到好處。對他們而言,這些都無所謂。

有識之士只不過發掘了古伊賀燒的形態之美,卻對制作者的內心一無所知。所謂的美,難道不是隱藏在物品背后那些血和汗水的化身嗎?若是只看結果而不追溯源頭,則會耽溺于美。正因為是有識之士,才更應受到責備。

如同繪畫和雕刻之美被發覺后,作品便開始凸顯個人特質一樣,陶器之中也漸漸出現了這種傾向。但這條道路上出現此種傾向往往意味著危險。因為一旦將美置入念頭,作品便難以出乎立意之外。雖然有創作的靈性,作品卻缺乏生活的根基。只做出外形便急著將土與火相融,結果只會事與愿違。美意識正在蘇醒的陶器便是一例。個人的工作雖然厲害,卻也卑微。如果說已經覺醒的陶器是被擦拭過的紀念碑,那么尚未覺醒的便是野外小路上的三界萬靈塔。遇到它時,我便停下腳步雙手合十。

陶土眼下第一次被賦予實體,與火相遇變得堅固。追求美是沒有意義的。倒不如選擇正確的素材、自然的工作過程和良好的組織吧。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司