- +1

中國學論壇丨濱下武志:往來中日四十年,看中國社會變與不變

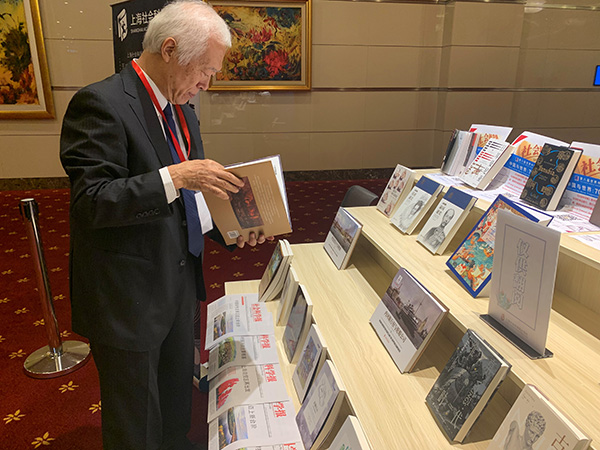

“上世紀60年代,我這一代日本人開始研究中國,我們曾經熱烈討論過長江中下游的歷史。我曾經到訪過東北、溫州、福建、廣州等很多地方,中國各地具有很多‘地區模式’,如‘溫州模式’、‘東北模式’,這些都給我了很深刻的印象。”現年76歲的日本著名歷史學家、漢學家濱下武志在參加第八屆世界中國學論壇期間向澎湃新聞(www.kxwhcb.com)回顧了他與中國的不解之緣。

9月10日-11日,“第八屆世界中國學論壇”在上海舉辦,本屆論壇主題為“中國與世界:70年的歷程”。世界中國學論壇上海主論壇每兩年舉辦一屆。自2004年以來,已經連續成功舉辦七屆。濱下武志作為本屆論壇四名世界中國學貢獻獎獲獎者之一應邀參加論壇,接受頒獎并發表講話。

濱下武志現任中山大學歷史系世界史教授、東京東洋文庫研究部長,2017年當選美國人文與科學院外籍院士。其研究領域涉及中國社會經濟史、東亞經濟史、東南亞華僑華人史等。

1980年改革開放不久后,濱下武志首次來到中國開始了解考察中國沿海地區工業情況。“我很早以前就很想來中國,但由于那時中日還未建交,所以沒能過來。中日建交后我很快就來到中國了。”

此后近40年間,濱下武志多次往來中日之間,見證中國社會發生歷史巨變。

不過,濱下武志說,盡管外部社會的變化看起來很大,但他更喜歡去了解沒有變化的部分。比如,在社會變遷中,民間社會人際關系中的價值觀是否發生了變化,這一點讓他很感興趣。因此,他常常會來到中國看看佛寺、道觀等,將這些聯系起來可以發現一些歷史文化習俗仍在中國社會中發揮著巨大的力量,這一點讓濱下武志十分深刻。

作為亞洲首屈一指的歷史學家,濱下武志開創了一個中國、東亞和世界的歷史研究新領域,他在東亞區域秩序的背景中,繼而在歐洲-美洲-亞洲貿易和金融秩序更大的框架內,重新詮釋了中國的地位。他還從海洋的視角透視中國、亞洲和世界經濟。

論壇期間,當被問及如何從歷史的角度看待“一帶一路”倡議時,濱下武志對澎湃新聞表示,“無論是海洋還是陸地,當今的‘一帶一路’都在歷史上有跡可循,海洋是相通的,陸地也是相通的,我們所看到的只是歷史的一個表象,絲綢之路具有其歷史作用,‘一帶一路’也具有亞洲特色”。

濱下武志在獲獎感言中表示,從全球史的角度,可以把世界的現狀理解為一個重大變遷的時期,即人類社會與自然資源之間的關系正經歷著根本性變遷。這意味著人力資源與自然資源之間的歷史循環,其中包括氣候問題,都在發生快速的變化。

濱下武志認為,隨著人類進入后工業化時代,全球意識不斷增強,人類社會面臨的問題是,如何在人力資源與自然資源之間創立一種新的平衡和循環。他從學術角度解釋稱,為了應對這一根本變化,人類需要創建遍及全世界的打通自然科學、科學社會和人文學科的知識網絡。這樣,人類就能把這一全球知識網絡傳給子孫后代,從而有助于人力資源與自然資源之間實現更平衡的全球循環。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司