- +1

韓愈為什么說自己“不通時事”?

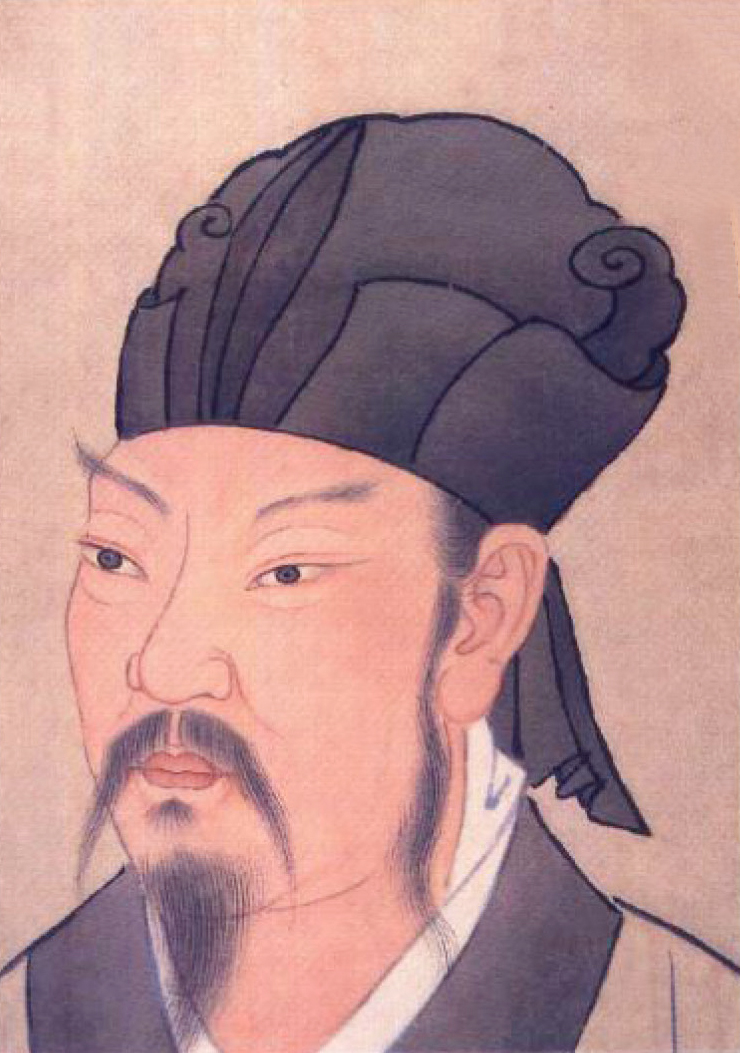

韓愈是唐代著名的文學(xué)家、思想家和政治家,在中國文學(xué)史,乃至文化史上影響深遠。作為唐宋八大家之首,其詩歌與孟郊開創(chuàng)共同開創(chuàng)“韓孟詩派”,其文則揭唐代文學(xué)復(fù)古運動的大纛。在中唐時代,韓愈是一位富有代表性的思想家,不僅體現(xiàn)在一系列的儒學(xué)論述中,更有“辟佛”的行動。作為政治家,韓愈依然在自己的崗位上做出了一番政績,然而,他對自己的評價卻是“不通時事”。韓愈果真是不通時事嗎?他為何要這樣評價自己呢?這是一個頗為值得玩味的話題。

韓愈明確講到自己“不通時事”的地方,代表性的有兩處,一是《答竇秀才書》,一為《上兵部李侍郎書》。前者是唐貞元二十年,韓愈寫給秀才竇存亮的書信,云:“愈少駑怯,于他藝能,自度無可努力,又不通時事,而與世多齟齬;念終無以樹立,遂發(fā)憤篤專于文學(xué)。”此前一年,韓愈以言事出為陽山令。檢韓愈的集子,不難發(fā)現(xiàn),韓愈所言之事為請求寬免徭役,免田租之弊。據(jù)《御史臺上論天旱人饑狀》記載,貞元十九年,“京畿諸縣夏逢亢旱,秋又早霜,田種所收,十不存一”。面對此種情況,擔(dān)任監(jiān)察御史的韓愈,向皇帝直陳時弊,本屬分內(nèi)之事,無可厚非。然而這封上疏不但沒有獲得唐德宗的理解和嘉獎,反而被貶官外地。這是韓愈萬萬沒有想到的。韓愈在上書皇帝之前,韓愈的心里應(yīng)該有所準(zhǔn)備,因為畢竟矛頭對準(zhǔn)的是京兆府尹李實,故其請求的是“應(yīng)今年稅錢及草粟等在百姓腹內(nèi)征未得者,并且停征;容至來年,蠶麥?zhǔn)蒙儆写媪ⅰ薄和U魇毡灸甓鹊亩愬X,來年再征收,利國利民,并無不妥之處。措辭較為委婉,既不想得罪李實,亦希望德宗的理解。縱覽全文,讓人感覺刺耳的恐怕是韓愈此文所提到的“群臣之所未言,陛下之所未知”。這句話相當(dāng)有殺傷力,不啻說德宗不察、群臣欺君,無疑是對德宗和群臣的一記響亮耳光。故韓愈被貶亦屬在所難免了。

據(jù)卞孝萱等先生考證,韓愈上書的時間為貞元十九年十一月三十日,被貶之日為十二月九日。如此之短的時間,或許是韓愈始料未及的。不但韓愈被貶,還連累了他的同在御史臺為官的張署、李方叔二人被貶外放。被貶的詔書下達,即使在寒冬臘月,韓愈也不得不即刻奔赴貶謫之地,連與家人告別的時間也沒有。此種情境,令韓愈終生難忘。他在《赴江陵途中寄贈王二十補闕李十一拾遺李二十六員外》一詩有所交代,“中使臨門遣,頃刻不得留”,然而在此詩里韓愈仍不知自己為何被貶,有詩句云“孤臣昔放逐,血泣追愆尤。汗漫不省識,恍如乘桴浮。或自疑上疏,上疏豈其由。是年京師旱,天畝少所收。上憐民無食,征賦半已休”。根據(jù)這首詩歌所傳遞的內(nèi)容,德宗對旱情是有所了解的,不然何來“上憐民無食,征賦半已休”?而韓愈在《御史臺上論天旱人饑狀》卻說“陛下之所未知”,很容易引起龍顏大怒。同時,在某種意義上來講,韓愈并不認為上疏是導(dǎo)致其被貶的原因,難道是李實等人為了排擠御史臺的官員而把韓愈也貶了?未可知曉。韓愈說自己“不通時事”,亦不難理解了。從表面上看,是“不通時事”,不會逢迎,不懂溜須拍馬;然而韓愈對當(dāng)時的朝政是相當(dāng)清楚的,尤其是對李實與德宗,知這樣做不會有好的結(jié)果,仍懷著為民請命的情懷去上疏,考慮的皆是民生的問題。因此,此處的“不通時事”,不可過于簡單化地認為其缺乏政治頭腦。

作《答竇秀才書》時,韓愈三十七歲,在距離京城長安數(shù)千里之遙的貶謫之所陽山。這一時期韓愈的心境是“愁憂無聊”,且有“瘴癘侵加”,“惴惴焉無以冀朝夕”。韓愈在此文贊揚竇存亮的向?qū)W精神,尤其是以自己為例,說自己專心于文學(xué),付出了較大的心力,卻并不切于實用,又放棄了,以致“學(xué)成而道益窮,年老而智愈困”。同時,勉勵竇存亮“當(dāng)朝廷求賢如不及之時,當(dāng)?shù)勒哂纸粤加兴荆贁?shù)寸之管,書盈尺之紙,高可以釣爵位,循次而進,亦不失萬一于甲科”。于此可見,韓愈希望竇存亮專心于學(xué)問,考中功名,來陽山向自己請教文學(xué)之事,恐會讓人失望的。在某種意義上,韓愈是很懂得如何權(quán)衡學(xué)文學(xué)與專心于科舉的,并非不懂時事。因為只有中舉,獲得一官半職,才能有機會實現(xiàn)自己的理想和抱負,做出一番事業(yè)。

《上兵部李侍郎書》為貞元二十一年(永貞元年)十二月九日,自江陵寫給兵部侍郎李巽的書啟。此年,德宗駕崩,太子李誦即位,史稱順宗,大赦天下。王叔文政治集團進行改革,韓愈以為有望重新回到京城,不料改革失敗,順宗被迫禪位于太子李純,是為憲宗,韓愈則遷到江陵擔(dān)任法曹參軍。李巽是一位賢明的官員,此時已經(jīng)由江西觀察使調(diào)到京城擔(dān)任兵部侍郎,屬于炙手可熱的人物。韓愈此文開篇便談到“愈少鄙鈍,于時事都不通曉,家貧不足以自活,應(yīng)舉覓官,凡二十年矣。薄命不幸,動遭讒謗,進寸退尺,卒無所成”。韓愈再次談及自己“不通時事”和自己的艱困處境,言外之意,需要李巽這樣的賢達引薦,來實現(xiàn)報國之志;同時,韓愈不失時機地向李巽推銷了自己,即“凡自唐虞以來,編簡所存,大之為河海,高之為山岳,明之為日月,幽之為鬼神,纖之為珠璣華實,變之為雷霆風(fēng)雨,奇辭奧旨,靡不通達”。此番陳述,表明自己是有能力做好事情的。萬事俱備,只欠東風(fēng)。“惟是鄙鈍不通曉于時事,學(xué)成而道益窮,年老而智益困,私自憐悼,悔其初心,發(fā)禿齒豁,不見知己。”在韓愈看來,缺乏機遇,不是別的,而是“不通時事”造成的。

念及寧戚、叔向能夠?qū)崿F(xiàn)理想,而自己尚困頓至此,不禁感慨知音難遇。而尚賢與能的李巽的出現(xiàn),讓韓愈看到了希望。于是,在李巽入守內(nèi)職之際,天子新即位之時,韓愈適時地給李巽寫信,并“謹(jǐn)獻文一卷,扶樹教道;南行詩一卷,舒憂娛悲,雜以環(huán)怪之言,時俗之好,所以諷于口而聽于耳也”。韓愈是識時務(wù)的,而非“不通時事”。事實證明,韓愈的判斷是正確的。半年后,韓愈便被召回長安,權(quán)知國子博士。元和五年,任都官員外郎;元和六年,任職方員外郎;后任中書舍人、刑部侍郎、兵部侍郎、吏部侍郎等職。可謂是一路飛黃騰達。

綜上,韓愈說自己“不通時事”,從表面上看,確實不如某些官員處事靈活,是根源于儒家知識分子的擔(dān)當(dāng)情懷。在一定程度上,“不通時事”還帶有自嘲之義,畢竟被貶,豈能自稱“通時事”呢?另外,這還是一種比較委婉的說辭,希望有人能夠引薦自己,讓“不通時事”的他能夠有施展才華的平臺。韓愈的“通時事”,除了頻繁上書宰相外,還有更能說明問題的《與華州李尚書書》。此文作于元和十年,此時的韓愈已非不“遇”了,而是擔(dān)任考功郎中、知制誥、史館修撰。他在寫給李絳的信中,說“愚以為茍慮有所及,宜密以上聞,不宜以疏外自侍;接過客俗子,絕口不掛時事,務(wù)為崇深,以拒止嫉妒之口……為國自愛,副鄙陋拳拳之心,幸甚幸甚”。由此可見,韓愈是極為“通時事”之人了。

談起韓愈的貶謫,《左遷至藍關(guān)示侄孫湘》可謂是名垂千古。詩云:“一封朝奏九重天,夕貶潮州路八千。欲為圣明除弊事,肯將衰朽惜殘年。云橫秦嶺家何在,雪擁藍關(guān)馬不前。知汝遠來應(yīng)有意,好收吾骨瘴江邊”。這首作于唐元和十四年的千古名篇,使得人們提起韓昌黎的被貶,便會以為他“不通時事”。此種評價,于韓愈來講,并不公平。其被貶,正因為上《論佛骨表》,諫迎佛骨,大力辟佛,心中所想皆是江山社稷,正體現(xiàn)了一位儒者情懷,在境界上已然超越了“通時事”的士大夫。韓愈的文章創(chuàng)作是古文的輝煌呈現(xiàn),影響著其后的文學(xué)書寫。他是一代代文學(xué)復(fù)古運動頻頻致意的偶像,在宋元明清掀起了一股強大的復(fù)古風(fēng)潮,深刻地影響著古代中國的文學(xué)走向。他在“不通時事”上所體現(xiàn)出的高尚氣節(jié),影響著古代中國士子的心靈,是值得珍視的寶貴財富。直至今天,韓愈,這顆中國文學(xué)史上耀眼的明星,依然影響著我們對文學(xué)史的書寫及解讀。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司