- +1

美術(shù)印記70年②|那些畫中的拖拉機,滿是情感、希望與憧憬

在國慶七十周年之際,“澎湃新聞·藝術(shù)評論”將陸續(xù)呈現(xiàn)新中國七十年來留著時代印記的美術(shù)作品。

對于上世紀(jì)50年代初的中國現(xiàn)實,一輛拖拉機是極其罕見的。拖拉機對于當(dāng)時的勞動人民來說,是情感、是希望、也是憧憬,這從創(chuàng)作于這一時期的李琦的《農(nóng)民參觀拖拉機》、丁魚的《女拖拉機手》、關(guān)山月的《山村躍進圖》、雷榮厚的《草地來了拖拉機》中可以明顯見出。在這些作品中,由一輛拖拉機串聯(lián)起來的是人民的心聲和家國的希望。它們不僅反映了建國初期農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、社會觀念的變化,也記錄了建國初期,我國由農(nóng)業(yè)社會向現(xiàn)代化工業(yè)社會轉(zhuǎn)變的艱難歷程。

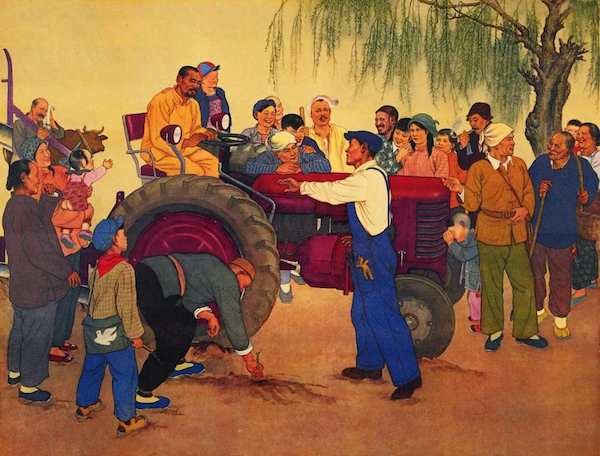

在文化部部長沈雁冰于1949年11月26日發(fā)布文化部“關(guān)于開展新年畫工作的指示”之后,全國美術(shù)界開展了聲勢浩大的新年畫創(chuàng)作運動。為了鼓勵新年畫的創(chuàng)作,文化部于1950年征集新年畫作品,邀請專家及根據(jù)群眾的意見,開先河地舉行新年畫評獎。5月,經(jīng)文教委員會主任郭沫若、文化部部長沈雁冰等官員的最后審定,頒發(fā)了1950年新年畫創(chuàng)作獎金,共有25人獲獎,其中李琦的《農(nóng)民參觀拖拉機》、古一舟的《勞動換來光榮》、安林的《毛主席大閱兵》獲甲等獎。其中作于1949年的《農(nóng)民參觀拖拉機》(又名《農(nóng)民和拖拉機》,69cm×91cm,中國美術(shù)館藏)無論是題材,還是畫法和表現(xiàn),都讓人們耳目一新,看到了新中國的新氣象,而這之中對于新中國和新年畫來說,新的題材內(nèi)容至關(guān)重要。在一個有著深厚農(nóng)耕文明傳統(tǒng)的中國,新的生產(chǎn)機器和生產(chǎn)方式的出現(xiàn)具有重要的意義,而其中相關(guān)的農(nóng)業(yè)機械化的中國夢,正表現(xiàn)為新中國的集體意識和努力的目標(biāo)。

李琦在解放區(qū)所作的木版彩印年畫的基礎(chǔ)上,進一步深化創(chuàng)作為新時代的單線平涂方式的新年畫,成為開創(chuàng)新中國新年畫基本范式的先行者之一。在1949年和此后的50年代,拖拉機的符號意義所標(biāo)明的新中國在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方面的努力方向,是國家轉(zhuǎn)型所帶來的人民幸福的一項重要的指標(biāo)。因此,當(dāng)1962年發(fā)行第三套人民幣一元的紙幣,上面就出現(xiàn)了女拖拉機手,則可見一個時代中人民的愿景,以及大眾審美的時尚。

李琦把握了這一時代的發(fā)展方向,更重要的是為人民表達了心聲。而在當(dāng)時,中國人對于拖拉機知之甚少,能夠見過拖拉機的人也是微乎其微。可以說,從題材上來看,《農(nóng)民參觀拖拉機》是超前的。

雖然,在1856年和1873年,法國的阿拉巴爾特和美國的R?C?帕爾文就分別發(fā)明了最早的蒸汽動力拖拉機。而英國的法拉斯和史密斯于1851年也首次用蒸汽機實現(xiàn)了農(nóng)田機械耕作,成為農(nóng)業(yè)機械化的開端。可是,50多年后的1908年(清光緒三十四年),黑龍江巡撫程德全奏請清政府批準(zhǔn),花費22250兩白銀購進了兩臺拖拉機,由瑞豐公司經(jīng)營,在訥河縣的訥漠爾河南段自行收價代墾。這就有了中國最早輸入的農(nóng)用拖拉機。此后的1912年,浙江省政府由美國購回2臺鐵輪水田用拖拉機,并交給浙江大學(xué)農(nóng)學(xué)院實習(xí)農(nóng)場用于耕種。1914年,黑龍江省呼瑪縣縣長孫繩武決定創(chuàng)辦用拖拉機耕作的大型農(nóng)場,以解決該縣大量未耕地的荒廢。呼瑪3大公司于1915年從美國萬國公司海參崴分公司購置了萬國公司的麥考密克大型拖拉機(當(dāng)時稱為“火犁”)5臺、18.4kW(25hp)拖拉機2臺,以及打谷機、割禾機、播種機、大型犁等。而同期黑龍江綏濱某農(nóng)業(yè)公司也購入拖拉機2臺。1915年9月《上海時報》得“東三省荒務(wù)概況”記載:“(東三省荒地)以機械力墾辟者,須先備汽犁一具,見功頗速。惟汽犁非大資本不辦。(一汽機可拖犁七、八架至十余架,每犁每日可墾地一晌余,價值約一萬余元)亦有汽犁公司代人墾辟者,每方給以若干代價。”“二戰(zhàn)”結(jié)束后,前蘇聯(lián)和東歐社會主義陣營國家贈送給東北解放區(qū)約200臺拖拉機,主要留在東北的國營農(nóng)場。

1947年,美國友人韓丁(WilliamH.Hinton)在聯(lián)合國救濟與重建總署捐助一批拖拉機給中國時,作為一名技術(shù)人員再次來到中國。在他的倡導(dǎo)下,美國在中國推廣的2臺福特拖拉機,1臺在黑龍江,1臺在山西。此外,他來到解放區(qū)河北冀縣,和中國同事一起,培養(yǎng)出中國第一代農(nóng)機操作人員。這些在史料中出現(xiàn)的拖拉機,雖然屈指可數(shù),但在中國20世紀(jì)初的出現(xiàn),對于中國走向現(xiàn)代化的道路卻是重要的一步。原籍山西平遙的李琦,1937年9歲時就到延安加入了劇團,1947年入晉察冀邊區(qū)華北聯(lián)合大學(xué)文藝學(xué)院美術(shù)系學(xué)習(xí)。雖然現(xiàn)在無法確認李琦見到拖拉機的具體時間,一般判斷應(yīng)該是在解放區(qū)所見,而且和韓丁在解放區(qū)傳授的農(nóng)機操作有關(guān)聯(lián)。在《農(nóng)民參觀拖拉機》最初版本的木版年畫上,還有這樣一首民歌:

看了一樣又一樣,耕耩收割樣樣齊。

城里工人正努力,為咱農(nóng)民造機器;

只要咱們用上它,豐衣足食萬年喜。

毛主席,毛主席,你為咱們出主意;

咱們永遠擁護你,咱們永遠擁護你!

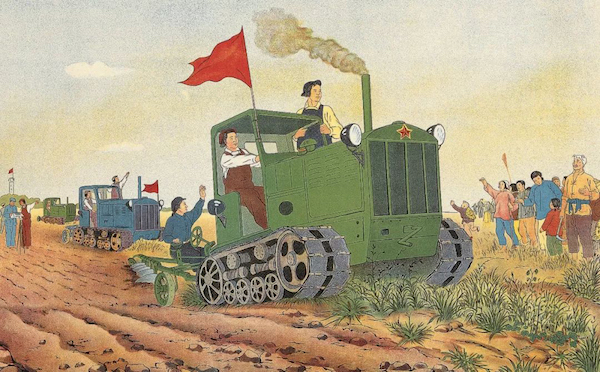

如果說拖拉機是時代的新寵,那么,丁魚1950年創(chuàng)作的年畫《女拖拉機手》中的主角,更是新中國的一道亮麗的風(fēng)景。而女性在新中國的地位,正是通過她們來操作這些與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不同的新的設(shè)備、新的機器,來表明“男女都一樣”和“婦女能頂半邊天”這一新的內(nèi)容。所以,《美術(shù)》1950年第4期就刊載了艾中信的油畫《新中國的女司機》,表現(xiàn)的是開火車的女司機,而背景則是中蘇友好。因為當(dāng)時中國工業(yè)的建設(shè)和經(jīng)濟的發(fā)展有蘇聯(lián)的影響和援助,而時尚中的諸如集體農(nóng)莊、拖拉機等新事物則成為當(dāng)時中國人的中國夢,這是一種與現(xiàn)代工業(yè)關(guān)聯(lián)的新的物質(zhì)生活。第5期又刊載了丁正獻的油畫《農(nóng)民代表參觀拖拉機》。

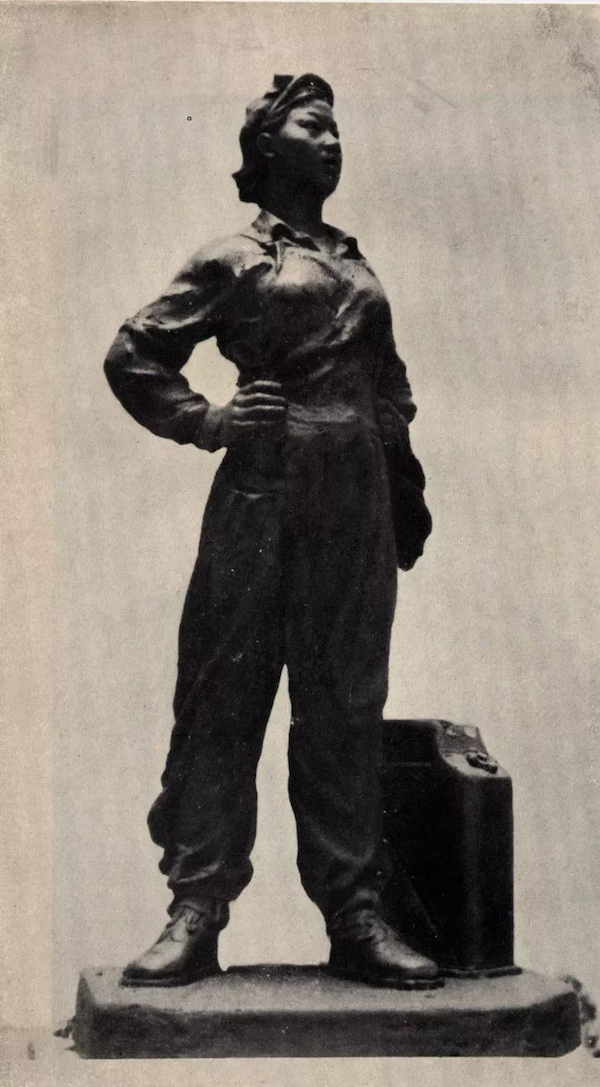

《女拖拉機手》畫面中一前一后的3輛拖拉機上都是女拖拉機手,包括拖拉機后面的犁上也是女性工人。早在1948年,為了在北大荒盡快恢復(fù)受戰(zhàn)爭破壞嚴(yán)重的耕種,當(dāng)年從去前蘇聯(lián)進口了拖拉機,但當(dāng)時沒有幾個人會開拖拉機。于是,舉辦了一個拖拉機手培訓(xùn)班。大概在這個時間之后,出現(xiàn)了女拖拉機手。1959年,國產(chǎn)的第一批拖拉機運到了黑龍江,而女拖拉機手梁軍已經(jīng)開了近兩年的蘇式拖拉機。因此,她率先開了一臺拖拉機,風(fēng)光無限,吸引了大家的注意,一記者抓拍了梁軍開拖拉機的瞬間,而這一照片后來被選為第三套人民幣的設(shè)計圖。女拖拉機手在新中國有著不同凡響的地位,而關(guān)于女拖拉機手的美術(shù)創(chuàng)作也成為時尚,俞微波的年畫《女拖拉機手》,李慕白的年畫《新來的拖拉機手》,徐甫堡的套色版畫《女拖拉機手》,以及應(yīng)真華的雕塑《女拖拉機手》,都出現(xiàn)在這個時段。

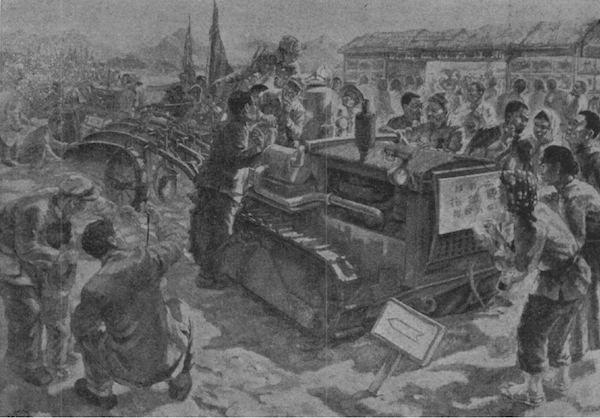

顯然,這是在挖掘拖拉機這一新題材更廣泛的社會意義,并通過這一題材的不同方面來反映新中國的新氣象。在這一時期的美術(shù)創(chuàng)作中,蔣兆和創(chuàng)作于1952年的《我一定要學(xué)做一個拖拉機手》,從另一方面入手,表現(xiàn)了上學(xué)路上的姐弟兩人的未來心愿。他們帶著紅領(lǐng)巾,背著書包和拿著書本,所暢想的正是遠處田間中正在耕種的拖拉機和自己的未來。無疑,拖拉機對于上個世紀(jì)50年代青少年來說,是情感和希望的憧憬。拖拉機在這一代人身上的是一個時代的影響力,從這些孩子身上看到了他們的中國夢以及他們未來的作為,這正是后來拖拉機圖像廣泛出現(xiàn)于美術(shù)創(chuàng)作之中的一個重要原因。這是一個時代的潮流,也是一個時代的時尚。雷榮厚1956年創(chuàng)作的《草地來了拖拉機》,表現(xiàn)了藏族母女和其他藏民奔向遠處而來的拖拉機,把拖拉機進入到少數(shù)民族地區(qū)所帶來的新氣象做了一個新的延伸。

為了表現(xiàn)新中國新農(nóng)村的機械化、現(xiàn)代化的理想,關(guān)山月在1958年創(chuàng)作表現(xiàn)鄂北山村的《山村躍進圖》,不惜從1956年第9期的《人民畫報》上移植了一大型收割機到自己的畫面上,表現(xiàn)出了畫家在創(chuàng)作中對于時尚中的農(nóng)業(yè)機械化的理想。雖然,當(dāng)時的鄂北山村還沒有這種大型聯(lián)合收割機和拖拉機,畫面中起首部分的開山劈地和開山造路,還都是傳統(tǒng)的肩挑、人拉。因此,像關(guān)山月這樣在美術(shù)創(chuàng)作中的理想化的表現(xiàn),可能在當(dāng)時也不是個案。

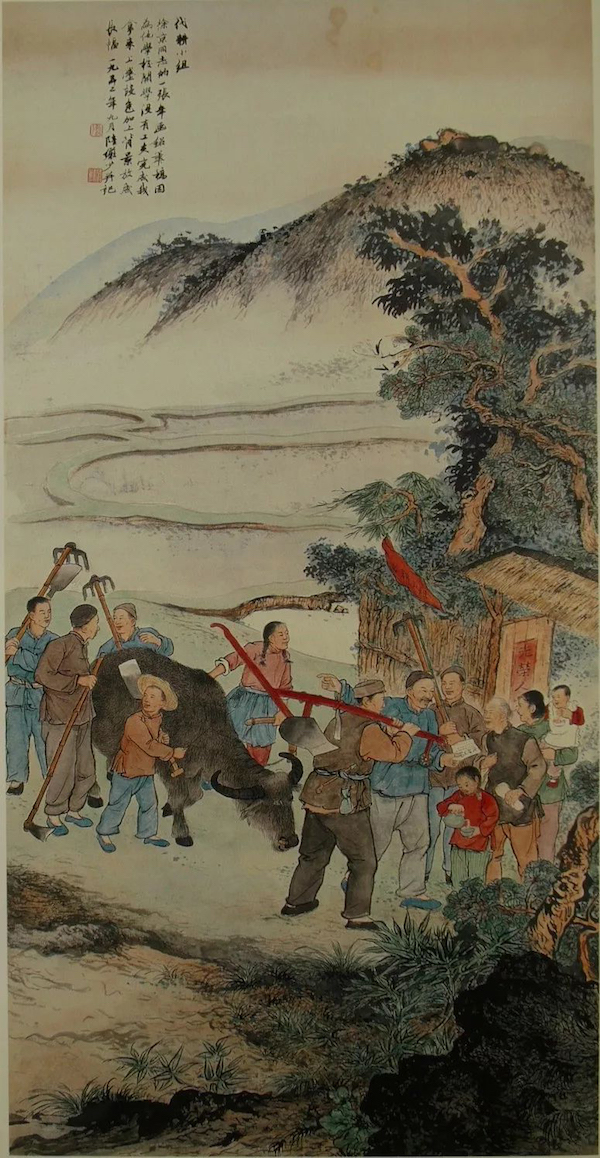

應(yīng)該看到50年代初的中國現(xiàn)實,拖拉機還是極其罕見。董希文創(chuàng)作于1950年的油畫《翻身自救》,表現(xiàn)的是軍民共同拉犁耕地的情景。李樺于1952年創(chuàng)作的木刻《爸爸買了新農(nóng)具回來》,表現(xiàn)了農(nóng)村中的一位年輕的父親從集市上買來了犁田的犁,顯然,這代表了這個時代中耕地的基本的方法。而在新中國的新農(nóng)村中,能夠用牛去拉犁已經(jīng)是很大的進步,顯現(xiàn)了翻身后的農(nóng)民在耕種上的生產(chǎn)力的提高與發(fā)展。在這樣一個有著明顯的解放區(qū)風(fēng)格的木刻中,李樺用年畫的方式表現(xiàn)了一個家庭中置辦農(nóng)業(yè)機械的一種喜悅。那位背著書包的孩子的書包上還有“文化”二字,他的媽媽以及他的奶奶在門口迎接的景象,尤其是這位孩子的媽媽手拉著牛所表現(xiàn)出的一種期望,正如同陸儼少創(chuàng)作的《代耕小組》一樣。牛與農(nóng)民扛的鋤頭之間的一種對比關(guān)系,表現(xiàn)出新中國用牛耕地這樣一種方式的普及。農(nóng)民所獲得了以牛耕來代替人力的生產(chǎn)力的解放,顯現(xiàn)了新中國的新的氣象。

還有石魯在1953年創(chuàng)作的《幸福婚姻》中,其表現(xiàn)的是主體人物是拉著牛、扛著犁的一對夫妻走向田間的場景,他們身邊簇擁著的孩子們對這對新人的新奇,是一種鄉(xiāng)間特有的氛圍,這是新農(nóng)村中新的婚姻關(guān)系,以及新婚姻法實施之后人們在婚姻、家庭與生產(chǎn)之間的一種美好的景象。牛和犁成為當(dāng)時美術(shù)創(chuàng)作中經(jīng)常出現(xiàn)的生產(chǎn)工具,表現(xiàn)了新中國農(nóng)民所獲得的一些基本的勞作方式。異曲同工的是關(guān)山月在1954年創(chuàng)作的《農(nóng)村的早晨》,在一戶人家的大門一側(cè),也是有牽著牛的農(nóng)民正在走向田間,而遠處的牛耕的景象,以及牽著牛在田中勞作的農(nóng)民,正構(gòu)成了農(nóng)村的早晨這樣一種勞動的場景。如此的圖景又可以一直連接到劉旦宅1961年創(chuàng)作的《披著露珠迎朝陽》。該畫的主體是一位男青年牽著兩頭牛走向太陽升起的地方,他的前方是扛著鋤頭一起下田的農(nóng)民,這正是從50年代至60年來與拖拉機所形成的最直接的對應(yīng),這正是轉(zhuǎn)型期的中國農(nóng)村在50年代以兩種方式的并存,既表現(xiàn)了時代的進步,又表現(xiàn)了未來的希望。而拖拉機成為人民憧憬改變以牛來耕作的方式,則是像實現(xiàn)共產(chǎn)主義一樣成為全體中國人努力的方向。

傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)工具作為幾千年來農(nóng)業(yè)文明發(fā)展過程中的杰出創(chuàng)造,它們所反映的以實用為基礎(chǔ)制造,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮了重要的作用,不管是鋤頭,還是犁耙,亦或其他。一直到了1963年,郭味蕖所創(chuàng)作的《銀鋤》,以及1964年的《秋熟》,都依然把它作為勞動的象征而加以特別的表現(xiàn),并由此擺脫了花鳥畫不能表現(xiàn)社會現(xiàn)實的窘境。因此,在以勞動為光榮的價值觀中,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的各種工具作為與農(nóng)民息息相關(guān)的伙伴,它們與農(nóng)民的關(guān)系是難以分離的。而在歷史的發(fā)展過程中,工具的改革或者改良所帶來的生產(chǎn)力的提高,在現(xiàn)代化的發(fā)展過程中,拖拉機的出現(xiàn)就具有重要的意義。這種歷史的顛覆對于中國農(nóng)業(yè)社會的發(fā)展,以及作為一個農(nóng)業(yè)大國走向現(xiàn)代化的根本的改觀,具有重要的意義。當(dāng)然,以拖拉機為代表的農(nóng)業(yè)機械化的努力方向,在1953年武德祖創(chuàng)作的油畫《我們安裝了機械水車》中,表現(xiàn)的則是農(nóng)業(yè)走向機械化耕種、灌溉、收獲以及其他方面的新的景象。50年代初,作為中國農(nóng)業(yè)從幾千年來以人力耕種的方式走向機械化的開端,雖然,只是一些普通的農(nóng)業(yè)機械,一般都比較簡單,但是,在當(dāng)時的進步意義正說明了走向機械化是走向現(xiàn)代化中國發(fā)展的一條必由之路,也表現(xiàn)了鄉(xiāng)村中幾千年來面朝黃土背朝天的這樣一種耕種方式正在開始轉(zhuǎn)變,這正是新中國走向現(xiàn)代化發(fā)展過程中的一個歷史階段。

毋庸諱言,從李琦開始的50年代初期以來的一系列表現(xiàn)拖拉機的創(chuàng)作,畫面中的拖拉機并非國產(chǎn)。在以“自力更生”為國家發(fā)展戰(zhàn)略的新中國,國產(chǎn)拖拉機成了新中國的國家大計。1954年,毛澤東主席將新中國的第一家拖拉機廠——中國第一拖拉機制造廠,定在了河南洛陽;1955年10月1日,第一拖拉機制造廠主廠房正式動工。1958年7月20日,在前蘇聯(lián)提供的圖紙和配件的基礎(chǔ)上,由工人肩扛手抬、敲敲打打組裝了第一臺玫紅色的“東方紅”54型履帶式拖拉機。從此,開始了中國拖拉機制造的歷史。1959年11月1日,中國第一拖拉機制造廠正式建成投產(chǎn)。隨著中國第一拖拉機制造廠的建立與國產(chǎn)拖拉機的生產(chǎn),拖拉機在社會中得到了進一步的普及。而在美術(shù)創(chuàng)作中就更多的出現(xiàn)了拖拉機這一帶有符號性的作品。其中在1957年的全國青年美展上,至少有7件作品是以拖拉機為表現(xiàn)對象,它們是:

吳凡《布谷鳥叫了》;

楊先讓《家鄉(xiāng)的春天》;

李鴻祥《親人》;

雷榮厚《草地來了拖拉機》;

呂競時的《北大荒的黎明》;

張平良、楊先讓《為了農(nóng)業(yè)合作化》(宣傳畫);

應(yīng)真華的《女拖拉機手》(雕塑),它們都反映了這一時期的社會時尚。

1958年5月1日,在“五一”國際勞動節(jié)游行的隊伍中出現(xiàn)了4臺國產(chǎn)拖拉機,它們非常神氣地駛過了天安門,接受了黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的檢閱。1958年5月3日,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)名向國家計委黨組寫報告,敘述了工人自力更生、克服重重困難試制拖拉機的經(jīng)過。在中國共產(chǎn)黨第八次全國代表大會第二次會議期間,政治局委員李富春將這一報告轉(zhuǎn)呈毛澤東主席。毛主席看后于5月18日在報告上作批語:“卑賤者最聰明!高貴者最愚蠢。此件印發(fā)大會各同志閱讀。”如此的社會氛圍,都為一個時代中的拖拉機成為美術(shù)創(chuàng)作中的一個重要內(nèi)容而奠立了基礎(chǔ);而在今天的研究中,它們也成為拖拉機這一題材的美術(shù)創(chuàng)作的時代背景。

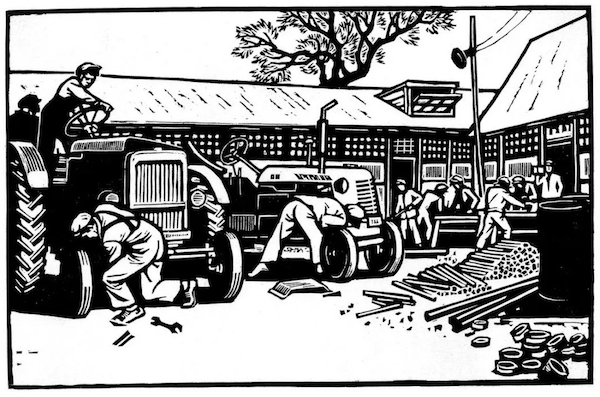

拖拉機在新中國美術(shù)創(chuàng)作中經(jīng)過了50年代表現(xiàn)好奇的階段之后,逐漸平靜了心情。李樺于1960年創(chuàng)作的木刻《備耕》,表現(xiàn)的則是拖拉機站中的拖拉機手在維護拖拉機而備耕的場景。這里顯現(xiàn)的是忙碌,而沒有了50年代初期美術(shù)創(chuàng)作中對拖拉機的好奇,反映了發(fā)展中的變化。

(注:本文原題為《50年代的中國夢》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司