- +1

15萬人爭1千個學位,這是一所比常春藤還難考的學校

francis 廣州國際紀錄片節

關于教育制度與考試制度的問題,印度社會一直不乏關注與反思,在影視劇中也有優秀且讓人深思的表現,早些年有《三傻大鬧寶萊塢》,到近兩年的《起跑線》都是聚焦于此的優秀影片。

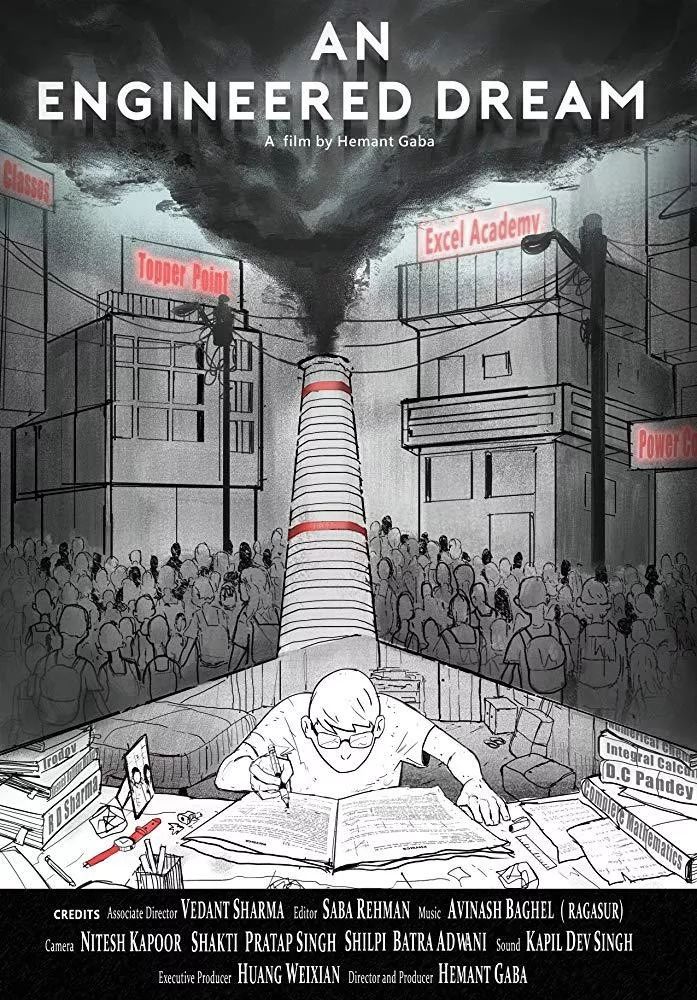

入圍了去年廣州國際紀錄片節的復評環節,并且在“首映在中國”的單元系列中,就有這么一部來自印度的紀錄片——《印度高考》。不同于前列電影中充滿戲劇性的情節設計和伴隨著笑料與眼淚的大和解結局,紀錄片《印度高考》通過九個月跟蹤紀錄了來自印度全國各地的四位不同考生,展現了他們真實的學習與日常。

一所錄取率只有1%的學校

紀錄片從一場超過十萬人的大集會開始,來自印度全國各地的數十萬學生集中在一個廣場上,也匯聚了全印度最為著名的七所輔導機構補習班。其中科塔的補習班在全印度更是首屈一指,來自科塔的補習班的學生考上的都是印度理工學院和頂尖的醫學院,科塔也被稱為學習之城。

每年有超過20萬考生來到科塔,進入科塔的學習輔導機構,備考印度理工學院,它是印度最著名的工程學院,但印度理工學院只招2000名左右的學生,錄取率不到1%,而麻省理工的錄取率是7.9%,斯坦福大學的錄取率是5.7%。

為什么一定是印度理工學院?這是片中一位父親的答案。

都是誰在殊死一搏?

通過考學改變家庭的經濟情況,確實是最有希望的一條路了,但選擇去科塔學習的學生的家庭境況是又怎樣的?導演跟蹤紀錄的這四位來自全印度各地的不同考生,事實上他們大多都來自印度中產家庭。

Ali,家里一套豪華湖景房。Suraj,父母一同陪學,租了旅館房間,每天坐Auto(印度的三輪車)送他去上課,考試當天還特意坐出租車。女孩Shubha也一樣,自己租一間房學習,叔叔承擔她上學的全部費用。因此,能去到科塔,做出這個決定的孩子已經超越了印度大多數同齡人。

最終,考試放榜,導演跟蹤拍攝的的其中一人surai,以全國第五的成績如愿考上印度理工學院,成為補習班里的考神,在教室講臺上接受全班人的掌聲和歡呼。

向學神求取經驗的時候到了,有同學問他:

“你的時間表是如何安排的?”

“我一直在學習,從不出去玩。”

“你不覺得學習很無聊嗎?你不想休息一天,隨便出去逛逛走走嗎?”

“不,過去兩年里,這種事一天都沒有。”

同在講臺上的老師也順勢問了一個問題:“你從幾年級開始就不看電視了?”

“從四年級開始”

“除了學習,你有什么愛好?”

“沒有愛好”

教室里一陣歡呼和掌聲,因為這些早已成為考入印度理工學院必行之徑,而現在他們看到了有人成功踐行了。

“考上印度理工學院又怎樣?”

片尾,導演問了印度排名第五的考神這個問題。

surai回答:“學習計算機科學專業。”

“為什么選這個專業?”

“雖然我也不知道,但大家都說這個專業好。”

“學完以后呢?是工作還是繼續深造。”

surai猶豫了一會兒,看向爸爸,“繼續深造吧。”

“繼續深造會學什么呢?”

surai再次看向了爸爸,沒有回答,爸爸繼續替他回答:“MBA”

surai:“對,MBA,其實我對這些全部都不了解。”

被設計和制造出來的夢

這位學神蘇拉對于自己是絕對坦誠的,但他面對鏡頭時的毫無掩飾也讓人難以適從。因為蘇拉和他身旁的那些學生根本不清楚自己想要追求的是什么,自己喜歡的會是什么,甚至包括他們的父母。這個關于印度理工學院的夢不是數十萬孩子自己的,而是被設計和制造出來的,一個出于對未來美好生活許諾的幻想。

人生的選擇只有這么一個嗎?當所有家長出于改善經濟的目的追捧名校,只愿讓自己的孩子當工程師,而所有孩子也都愿意遵從父母的心意,最終還內化成了自己的愿望,到底是什么造成了現在的結果?《印度高考》在這里就是直面了苦苦煎熬的學生們的痛處,直指教育制度和考試制度本身的問題,并想借此改變。這是紀錄片《印度高考》的野心,也是印度學生心底深處的期盼。

“首映在廣州”

《印度高考》是2018中國(廣州)國際紀錄片節金紅棉評優復評入圍影片。于2018年借助中國(廣州)國際紀錄片節 “首映在廣州”平臺進行了中國首映。“首映在廣州”通過與中外紀錄片主創的合作交流,實現中外文化的碰撞,有效傳播廣州、中國文化,充分展示廣州傳統與現代結合的國際都市形象。

圖片來源于網絡及影片

如有侵權,立刪

編輯:francis

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司