- +1

受難者的光榮 | 楊小彥:他們的歷史

2003年2月,紀(jì)實(shí)攝影家侯登科因病逝世。關(guān)于他的紀(jì)念文集——《受難者的光榮》一書于2004年10月付梓成書,聞丹青、李媚、陳小波、于德水、李江樹等編輯策劃。全書分為影像留下的意義、友情與往事、侯登科日記節(jié)選1983年-1995年、致友人書信和對(duì)話錄五個(gè)部分。

▌?dòng)跋窳粝碌囊饬x:多位專家學(xué)者對(duì)侯登科留下的影像作品展開的價(jià)值探討。

▌?dòng)亚榕c往事:由侯登科生前好友、學(xué)生、家人等親筆撰寫的與侯登科的往事。

▌侯登科日記節(jié)選1983年-1995年: 從侯登科1983至1995年的日記中選取了多篇關(guān)于其成長(zhǎng)背景、家庭環(huán)境、創(chuàng)作理念等內(nèi)容的日記。

▌致友人書信: 侯登科與他的友人之間的書信往來。

▌對(duì)話錄:侯登科與李波、李媚兩位攝影編輯的對(duì)談。

此書于侯登科逝世近兩周年之際出版,既為紀(jì)念侯登科先生,也是編者希望為中國攝影界甚至中國文化界留下一個(gè)文本——一個(gè)既具有特殊性,也具有普遍性的文本。

是此,作為侯登科紀(jì)實(shí)攝影獎(jiǎng)的組委會(huì)(回顧點(diǎn)這里)——越眾歷史影像館于15年后將此書于越眾歷史影像館·湃客號(hào)獨(dú)家連載(往期看這里),于全網(wǎng)公開。此舉是承載此理念,希冀更多有意從事攝影或研究攝影史的同仁們能從此書中獲得啟發(fā)與幫助,讓更多人關(guān)注侯登科、關(guān)注侯登科紀(jì)實(shí)攝影獎(jiǎng)、關(guān)注中國紀(jì)實(shí)攝影。

他們的歷史

楊小彥 (中山大學(xué)傳播與設(shè)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng),創(chuàng)意媒體設(shè)計(jì)系主任,教授,博士生導(dǎo)師)

*此文原發(fā)表于《讀書》雜志2000年第十期,收錄于《受難者的光榮》。

至今我仍然記得,1989年4月間,我和侯登科漫步在西安大街上的激烈爭(zhēng)論。那時(shí)我年輕,免不了氣盛,對(duì)老侯寫的那些文風(fēng)晦澀的攝影理論頗不以為然,那個(gè)年月,“真實(shí)”之風(fēng)大盛,而且言必稱外國,外國的什么什么理論,外國的某某大師,好像能壯膽,更能博取“藝術(shù)”的名聲。那時(shí)的老侯有強(qiáng)烈的理論責(zé)任感,需要向陳腐的攝影教條宣戰(zhàn),有戰(zhàn)士的情懷,更有戰(zhàn)士的姿態(tài),同時(shí)又無法逃開彌漫在80年代的“美學(xué)”氛圍,努力在各種流行的美學(xué)譯本與文本中尋找武器。現(xiàn)在想來,那時(shí)的我也大有問題,站在“五十步”的立場(chǎng),說老侯讀的談的寫的是“一百步”的東西。我還激烈爭(zhēng)辯說,我們能確切了解1989年4月間美國紐約流行的攝影風(fēng)尚么?我們認(rèn)真梳理過西方攝影史的圖像發(fā)展脈絡(luò)么?因?yàn)槲覀兌疾恢喇?dāng)時(shí)美國紐約的時(shí)尚,因?yàn)閳D像發(fā)展的脈絡(luò)的話題看似“專業(yè)”,于是,“一百步”的我略占上風(fēng),“五十步”的老侯沉默了。西北的風(fēng)吹拂著,吹在我們的臉上,卻有不同的快意。

十多年后,我們倆在大連相聚,老侯不經(jīng)意地提起了那場(chǎng)爭(zhēng)論。他堅(jiān)持說,當(dāng)時(shí)的話題對(duì)他是一種觸動(dòng),迫使他離開了“外國時(shí)尚”。我卻分外不安,我知道我是在用假想中的“外國時(shí)尚”打另一種假想中的“外國時(shí)尚”,好不到哪兒去。唯獨(dú)對(duì)文風(fēng)的爭(zhēng)執(zhí),還存有一點(diǎn)意義。因?yàn)椤吧钊霚\出”仍然是我的文風(fēng)立場(chǎng),雖然做得不夠理想。

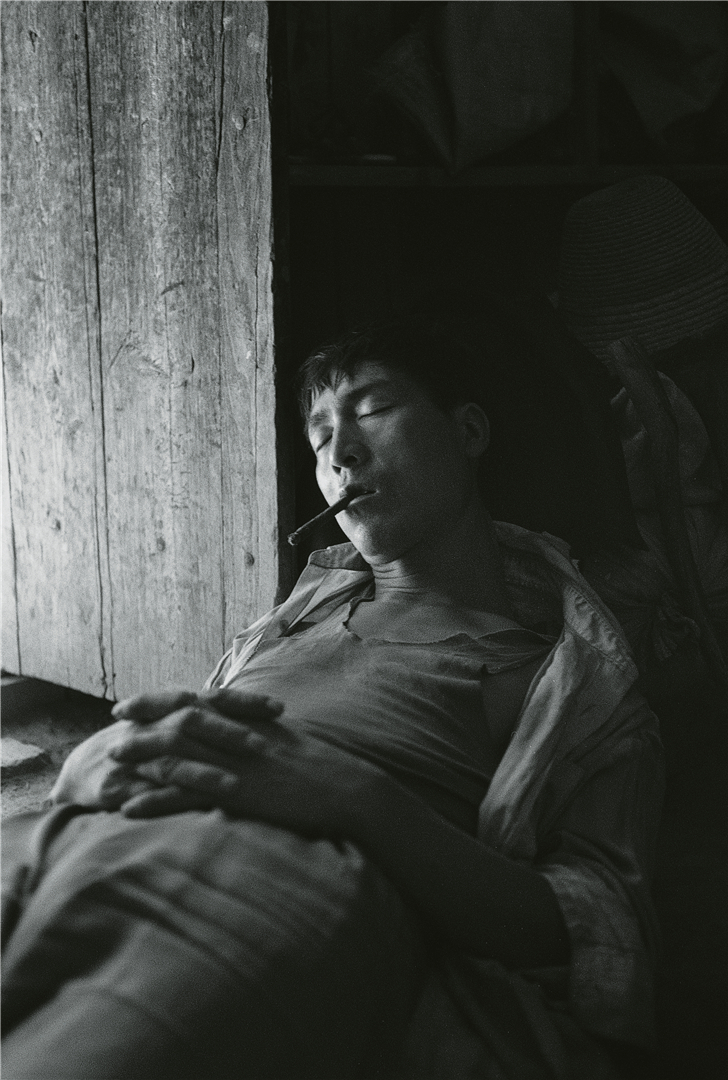

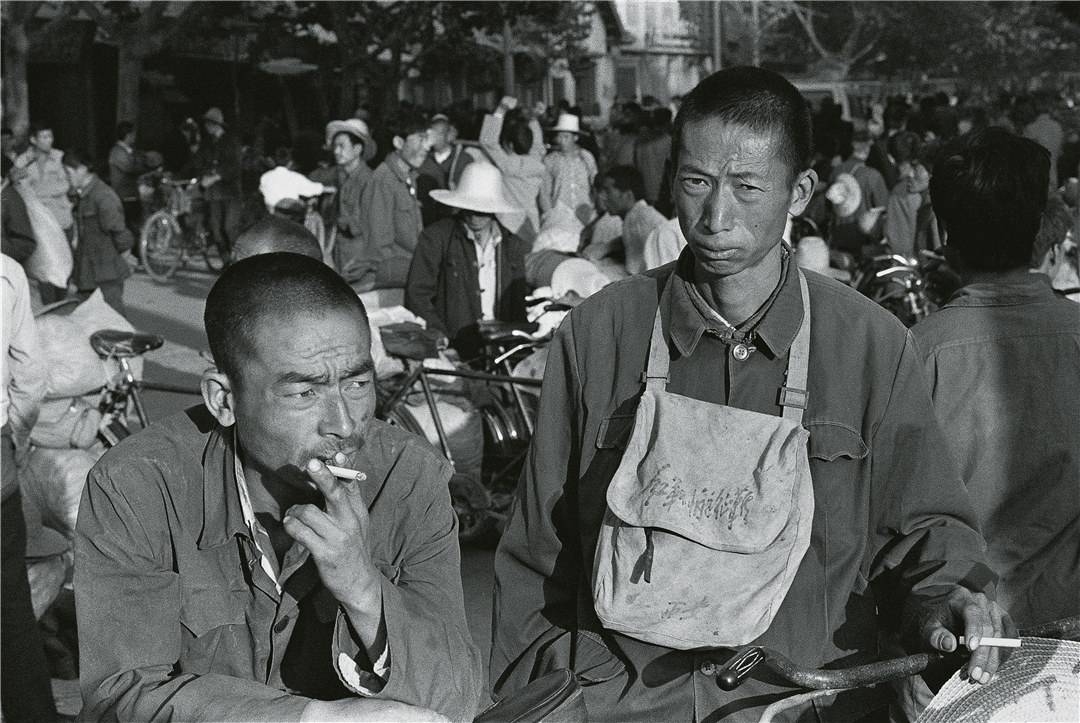

麥客 陜西關(guān)中1982-2000 侯登科攝 (編輯配圖)

老侯給我一本他的新書《麥客》。他說:“翻翻吧!這是我的麥客。”他沒有說這是他的攝影作品,更沒有強(qiáng)調(diào)這是紀(jì)實(shí),他只是說“我的麥客”。這句話對(duì)我呈現(xiàn)了一種立場(chǎng),樸實(shí)的、鄉(xiāng)村的,卻潛藏著影像上的顛覆。我想起與李媚從1988年就開始提倡的“紀(jì)實(shí)攝影”,在這個(gè)命名當(dāng)中,我懷疑我們多少模糊了攝影家們本來就差異很大的影像立場(chǎng)。如果僅僅為了用鏡頭記錄“麥客”這一現(xiàn)象,老侯就不會(huì)獲得現(xiàn)在我所看到的影像。同樣,如果想去媒體上湊“圖片熱鬧”,“聳人聽聞”(另外一個(gè)詞叫“有視覺沖擊力”)就不會(huì)成為他的選擇。坦率說,在媒體對(duì)照片日益增長(zhǎng)的需求下,“紀(jì)實(shí)”是不可避免地要滑向獵奇的。社會(huì)的“邊緣性”題材能拉動(dòng)報(bào)紙雜志在市場(chǎng)的發(fā)行量,說穿了就是能留住讀者窺視般的眼神。就像瘋狂的娛樂場(chǎng)所遵循“有驚無險(xiǎn)”的原則設(shè)計(jì)“危險(xiǎn)”的游戲項(xiàng)目一樣,影像也要提供“如臨現(xiàn)場(chǎng)”的感官刺激。對(duì)這類影像的“拜物教”正在成為視覺觀看的時(shí)尚,對(duì)比下來,“麥客”的落伍又是顯而易見的。這個(gè)事實(shí)告訴我,老侯的“影像立場(chǎng)”采取了規(guī)避時(shí)尚的策略。他的影像的顛覆性大約也在這里。

其實(shí)不然,僅僅規(guī)避時(shí)尚說明不了老侯的熱情與動(dòng)機(jī)。雖然我們用十多年時(shí)間為一個(gè)爭(zhēng)論畫上句號(hào),但就像我對(duì)“深入淺出”的敘述方式深信不疑一樣,老侯的戰(zhàn)士情懷與戰(zhàn)士姿態(tài)依然沒有改變。影像對(duì)他而言是有力量感的話語存在,其中透露出來的是一種甚至超越《麥客》所呈現(xiàn)的更為廣大的野心,那就是用影像建構(gòu)與社會(huì)相平行而存在的歷史觀。這種歷史觀活躍在他的《麥客》中,也同樣活躍在他那口語化的敘述中。

在說明拍攝“麥客”的文字中,有一段令人難忘。老侯說:

我一時(shí)迷惑:年復(fù)一年幾萬十幾萬的人流,先人們真是視而不見?傳說還不如眼睛?靜下心來又覺得合情合理:“下苦人”三字就說明了一切。在我們的文化源流中,“民”與“人”是大有區(qū)別的。對(duì)于常人,只有民,沒有人。從司馬遷到后代史家,哪個(gè)給“民”樹碑作傳?已有的歷史不外是些大人物的“家譜”編撰,孔孟之道的“世襲”繁衍,文人墨客的“濟(jì)世”志表。明清以降雖有了市井小人的言吐,大都還是演變到光宗耀祖的套路上去了,成了“苦盡甘來”的倫理飾物和道德注腳。作為“人”的先輩,或被遮在蟒袍下,或消弭于經(jīng)注里,或就一代一代地被歷史的笏板擋住了臉面,只聞其聲,不見其顏。白居易雖有憫世惜民的《賣炭翁》,但卻難見賣炭“人”。如若“麥客”也能經(jīng)見于史料,那還是我們的歷史嗎?麥客是入不了歷史的。入野史,也難。只能一代代的自我作傳,從古至今。

這就是老侯的歷史觀。一個(gè)連野史也不能進(jìn)去的“人”的存在,是不是會(huì)給“我們的歷史”抹黑?問題是,一群為了生計(jì)而跨越數(shù)省長(zhǎng)途跋涉的群落,卻生活在“歷史敘述”的大門之外,這嚴(yán)酷的事實(shí)不得不讓老侯及老侯們震驚,也讓他們醒悟,在“我們的歷史”之外,還有一部歷史,叫做“他們的歷史”。

“他們的歷史”是什么呢?老侯用了一個(gè)動(dòng)物學(xué)的名詞——“候鳥”,來為這些不進(jìn)野史的“他們”定位。之所以使用這個(gè)詞,看來他是想把“麥客”解釋成黃土高原上的一種“生態(tài)環(huán)境”,他們年復(fù)一年,往返一千余公里,以季節(jié)為坐標(biāo),像候鳥那樣遷移,真可以說得上可歌可泣。而這個(gè)“生態(tài)現(xiàn)象”便自然而然地構(gòu)成了老侯的影像資源,使他的“立此存照”有了歸依,也使他的影像立場(chǎng)有了基礎(chǔ)。多年堅(jiān)持下來,這個(gè)歸依就變成了放在我眼前的《麥客》,一部關(guān)于“他們的歷史”的影像敘述。

麥客 陜西關(guān)中1982-2000 侯登科攝 (編輯配圖)

寫到這里,我驀然想起了老侯臉上復(fù)雜的表情。我相信他在讀到我這段文字的時(shí)候,會(huì)瞇縫著眼,用濃重的陜西口音對(duì)我說:“嗨,別把我嚇著了。”他從不諱言他的農(nóng)民出身,也不回避各種關(guān)于更好地生活的話題和方法。這提醒了我,生活在中國西北部的他和目前生活在海外的我,其實(shí)都同屬于他所說的那部“我們的歷史”,是與“他們的歷史”有區(qū)隔的。“他們的歷史”是一種“生態(tài)現(xiàn)象”,是老侯賴以敘述的資源,是老侯的鏡頭對(duì)準(zhǔn)的“被攝者”。“我們的歷史”有什么拍頭呢?只有“他們的歷史”才是有拍頭的,因?yàn)椤八麄兊臍v史”幾乎整個(gè)兒被抹掉了。那么,關(guān)于“我們的歷史”又如何呢?我記得幾年前,當(dāng)肖全的影像書《我們這一代》出版時(shí),在影像界乃至文化界都很有些熱烈的反應(yīng),原因就在于那是“我們的歷史”。翻翻這本書,我們會(huì)對(duì)“我們的歷史”有深刻的體認(rèn)。幾乎所有面對(duì)肖全鏡頭的人,都意識(shí)到了他們?cè)诿鎸?duì)“歷史”,他們留下來的影像將成為后人描述這一段“我們的歷史”的影像依據(jù),所以,他們總是那么自信地或那么富有個(gè)性地在鏡頭面前擺出一副關(guān)于“我們這一代”的影像表情。從那一本書開始,或者更準(zhǔn)確些說,從肖全的影像行為開始,我才清除掉了所有關(guān)于“紀(jì)實(shí)”的陳詞濫調(diào),才從實(shí)際操作中領(lǐng)悟到影像建構(gòu)歷史的動(dòng)力所在。

麥客 陜西關(guān)中1982-2000 侯登科攝 (編輯配圖)

對(duì)比肖全的“我們的歷史”,呈現(xiàn)在老侯《麥客》中的“他們的歷史”,就明顯帶有強(qiáng)烈的“被動(dòng)色彩”。當(dāng)我耐心地、饒有興味地仔細(xì)翻看《麥客》時(shí),被攝者陌然甚至是驚惶的眼神,總是投向鏡頭,然后投向我。那種眼神究竟是一種疑慮,還是反抗?我不得而知。我只知道,面對(duì)突然闖過來的鏡頭,“麥客”們的反應(yīng)是本能的,在他們那被生存折磨得麻木的腦海里,根本就沒有“歷史”這個(gè)概念,所以也談不上什么“影像表情”。之所以覺得“麥客”還有一部“他們的歷史”,是因?yàn)槔虾钭叱觥拔覀兊臍v史”跨向他們的群體的結(jié)果。是不是老侯看透了“我們的歷史”那種“影像表情”的虛偽,才作出這個(gè)決定的?反正,當(dāng)“我們的歷史”里那些人聚在一起的時(shí)候,老侯是不拿相機(jī)的,更沒有興趣拍照。至今我還無法構(gòu)架出一個(gè)“攝影家”侯登科的形象,也不知道他跟隨著那些“麥客”們遷移時(shí)是怎么混的。當(dāng)然,有一條可以肯定,他說為“麥客”們照相,然后,下一次接近他們的時(shí)候懷里揣上些他們的照片,給他們看,引起他們的歡喜,接著就可以繼續(xù)在他們當(dāng)中混下去,一直混到熟悉為止。

從嚴(yán)格的意義上講,老侯不是職業(yè)攝影家,他的正式身份是某鐵路部門的宣傳干部。顧名思義,他照相只是為了他的宣傳工作。但我覺得老侯的這個(gè)身份很重要,因?yàn)楂@取影像不是他的職業(yè),而只是他的興趣、志向或敘述方式,所以,他可以完全不顧時(shí)尚潮流自個(gè)兒拍他認(rèn)為要拍的東西。這樣說也不完全,老侯也有他自己的“時(shí)尚”。80年代時(shí)他就為攝影的兩個(gè)時(shí)尚而奮斗,一個(gè)被命名為“現(xiàn)實(shí)主義”,另一個(gè)被命名為“藝術(shù)”。當(dāng)他面對(duì)曾經(jīng)鋪天蓋地的假照片時(shí),“現(xiàn)實(shí)主義”的激情會(huì)在他心里涌動(dòng);而當(dāng)他看到那些自以為是的“藝術(shù)照片”時(shí),他又覺得自己拿起相機(jī),是因?yàn)樽约簩?duì)藝術(shù)有一番不同于以往的真實(shí)的理解。當(dāng)然,隨著時(shí)間的流逝,老侯也慢慢明白了時(shí)尚的害處。我總懷疑他內(nèi)心深處不時(shí)地會(huì)漂浮著一個(gè)唐吉訶德的陰影。人最難的一定是否定自己。我至今仍然認(rèn)為,老侯對(duì)80年代的影像時(shí)尚還是有一番言語的,但是越來越難述說了,說也說不清楚。關(guān)鍵是,現(xiàn)在的人大概沒什么興趣來聽當(dāng)年的“革命”歷史。如果你說,還沒說完,后來者就會(huì)瞪大眼睛,嚷道:“什么年頭了,還談那玩意兒!”老侯于是就走到了“麥客”那兒,在“他們的歷史”中儲(chǔ)存一生的激情。

麥客 陜西關(guān)中1982-2000 侯登科攝 (編輯配圖)

正因?yàn)檫@樣,我不愿意稱呼老侯為“攝影家”,而寧愿稱他為“影像工作者”。而且,我還覺得,老侯和與他同類的人們其實(shí)是些特殊意義上的“歷史學(xué)家”。他們對(duì)歷史的強(qiáng)烈興趣使得人們不斷地關(guān)注“他們的歷史”而不是“我們的歷史”。問題是,“他們的歷史”是不可能用“他們”的方式原原本本地?cái)⒄f下來的,“他們”并不知道他們還有一部“他們的歷史”。結(jié)果,老侯與其說是在述說“他們的歷史”,不如說是在與“他們的歷史”進(jìn)行碰撞。作為正式出版物的《麥客》所記錄下來的,正是這種碰撞。從“他們”當(dāng)中投過來的眼神,也明確地告訴人們,他們對(duì)介入他們?nèi)后w的外人,表示了一種曖昧的態(tài)度。然而,這些曖昧的眼神提醒了我,歷史學(xué)的價(jià)值正在于,如果不顛覆一種由來已久的整體化的書寫方式,歷史的各種細(xì)節(jié)就會(huì)被人們遺忘。老侯至少表明,他愿意走出那令他厭惡的、虛構(gòu)式的、關(guān)于“我們”的歷史書寫方式。他把鏡頭對(duì)準(zhǔn)了“他們”,對(duì)準(zhǔn)了“他們”當(dāng)中豐富的視覺細(xì)節(jié),他的拍照成了一種對(duì)細(xì)節(jié)的追蹤與書寫,他的拍照成了一種歷史。

麥客 陜西關(guān)中1982-2000 侯登科攝 (編輯配圖)

當(dāng)然,在這一書寫歷史的過程中,老侯無法免除,事實(shí)上也不想免除隨著鏡頭而來的權(quán)力。從影像的角度來說,侯登科的問題是,當(dāng)他介入“他們的歷史”時(shí),有時(shí)免不了也會(huì)濫用權(quán)力。其實(shí),介入就已經(jīng)是一種居高臨下的述說了,使得“他們的歷史”演變成“他們反映的歷史”。從這里可以看出,稍不如意,攝影就會(huì)構(gòu)成威脅。克萊因把這種攝影的威脅視作一種影像的反抗,而卡蒂-布勒松則主張躲起來,把威脅置換成抓拍,荒木經(jīng)維用影像來縱欲,蘭·戈丁則用身體受傷害的事實(shí)來涂寫她的影像世界。侯登科不屬于以上所說的四種,但同時(shí)又多少染上這四種方式的痕跡。他追隨著“麥客”的人流抓拍,偶爾也會(huì)對(duì)鏡頭產(chǎn)生的威脅感到滿足。總體上來說,他還是想躲在“麥客”的身后,以便獲得一種平視的效果。不過他意識(shí)到,平視真的非常之難,弄不好還會(huì)變成做作。現(xiàn)在人們所看到的《麥客》,只是他同類影像中的一部分,是經(jīng)過李媚的編輯而呈現(xiàn)出來的“圖本”。如果條件允許,說不定侯登科會(huì)拿出更多的影像,好編出一本類似荒木經(jīng)維的《東京小說》那樣具有影像爆炸力的《麥客》來。只是蘭·戈丁似的身體拍攝方式遠(yuǎn)離老侯,這顯示出他們對(duì)影像認(rèn)識(shí)的巨大差別。但是,在《麥客》中,老侯試圖用鏡頭與被攝者交流,還是顯而易見的,盡管有時(shí)并不太成功。這說明,卡蒂-布勒松“決定性的瞬間”導(dǎo)致的并不是什么“客觀”,他從來就沒有把“客觀”作為他的追求目標(biāo)。中國攝影界長(zhǎng)久以來居然把這個(gè)開創(chuàng)了小相機(jī)抓拍傳統(tǒng)的法國人視為“紀(jì)實(shí)”或“報(bào)道”攝影家,實(shí)在是對(duì)攝影史的無知。卡蒂-布勒松甚至認(rèn)為,他是個(gè)“藝術(shù)家”。在個(gè)人攝影的歷史上,侯登科不也曾經(jīng)把自己定位為“藝術(shù)家”么。但從《麥客》看得出來,他早就放棄了這種定位。

麥客 陜西關(guān)中1982-2000 侯登科攝 (編輯配圖)

鏡頭和權(quán)力關(guān)系這個(gè)問題,不僅把侯登科,也把大多數(shù)希望像他那樣工作的影像工作者逼到了絕境。任何人都不可能取消鏡頭所隱含的權(quán)力,取消這種權(quán)力無異于取消攝影。重要的是態(tài)度。當(dāng)一個(gè)影像工作者舉起相機(jī)工作的時(shí)候,他已經(jīng)被若干種權(quán)力所支配。首先是“攝影傳統(tǒng)”,它很容易就造成對(duì)某一影像的偏愛,從而把被攝對(duì)象拉扯進(jìn)這一構(gòu)成當(dāng)中。其次是“自我價(jià)值的認(rèn)定”,即把工作的結(jié)果看成是證明個(gè)人存在的過程。總之,被攝對(duì)象是處于被支配地位的,在多數(shù)情況下他們無力反抗鏡頭所施加的力量。因此,從《麥客》中所呈現(xiàn)的問題就變得很簡(jiǎn)單了:老侯關(guān)注“他們的歷史”,希望把“他們的歷史”用盡可能平視的影像表現(xiàn)出來,但“他們”卻對(duì)“他們的歷史”無動(dòng)于衷,“他們”并不需要一部“他們的歷史”,“他們”只需要生存。這事是老侯無力解決的。所以,當(dāng)我詢問老侯是否打算把《麥客》這本影像圖書送給他的被攝對(duì)象時(shí),他一口回絕了。

我明白了,全世界范圍內(nèi),所有影像工作者所拍攝的“他們的歷史”都不是“他們”所需要的,需要的是“我們”。這樣一來,“他們的歷史”就并入到“我們的歷史”中,成為“我們的歷史”的一部分。我們?cè)u(píng)價(jià)“他們”,也同樣和“他們的歷史”無關(guān),只是給“他們”一個(gè)包裝,以便于“我們”能夠接受。如此而已。

最后我只能說,“他們的歷史”依然按照“生態(tài)”方式延續(xù)著,不會(huì)斷絕。而“我們”也依然會(huì)按照我們的方式去與“他們”碰撞,從而豐富了“我們的歷史”,使“我們的歷史”當(dāng)中存有“他們”的身影。

——2000年7月

【相關(guān)閱讀】

官宣 | 第七屆侯登科紀(jì)實(shí)攝影獎(jiǎng)將由越眾歷史影像館承辦

第七屆侯登科紀(jì)實(shí)攝影獎(jiǎng)開始征稿

于德水:“侯獎(jiǎng)”是民間推動(dòng)紀(jì)實(shí)攝影發(fā)展的接力

李媚:“侯獎(jiǎng)”落戶越眾歷史影像館讓我長(zhǎng)吁一口氣

鄧啟耀:“侯獎(jiǎng)”的意義在于讓老百姓的生活正式進(jìn)入影像歷史

楊小彥:“侯獎(jiǎng)”回到深圳是理所當(dāng)然

鄭梓煜:“侯獎(jiǎng)”應(yīng)不懼怕爭(zhēng)議,繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)視覺人文精神的推動(dòng)

【連載說明】

1、本文選自《受難者的光榮》,聞丹青、李媚等編,中國工人出版社,2004.10。

2、本文所使用的圖片包括原文配圖和編輯配圖,具體請(qǐng)參照單張圖片的說明。

3、所有連載文章中的作者、編者等相關(guān)人物的頭銜或參照原文,或依其最新的頭銜,具體請(qǐng)參照單篇文章的說明。

4、如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)絡(luò)本公眾號(hào)(ID: YZMoHI)授權(quán)。

第七屆“侯獎(jiǎng)”作品征集信息

作品提交:2019年4月9日-2019年10月10日

評(píng)審:2019年10月11日-11月中下旬

頒獎(jiǎng):2019年11月底

獨(dú)家征稿平臺(tái)、線上戰(zhàn)略合作伙伴:圖蟲網(wǎng)

報(bào)名咨詢:0755-83064687

報(bào)名直達(dá):

圖蟲網(wǎng)“第七屆侯登科紀(jì)實(shí)攝影獎(jiǎng)”征稿頁面

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司