- +1

專訪|“小林老師”:一輩子只做一份工作挺吃虧的

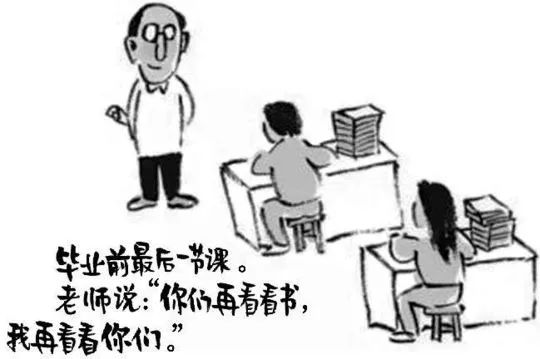

“小林老師”林帝浣因一組“二十四節氣”水墨畫被人們熟知,他為《中國詩詞大會》舞臺描繪的10幅國畫也讓觀眾記憶猶新。今年高考全國卷Ⅲ中主題為“畢業前最后一課”的語文作文題,同樣源自他的漫畫。

但出人意料的是,林帝浣并不是專職畫家。他是臨床醫學出身,他一直是中山大學的老師,做過攝影師、行政管理、IT、新媒體講師……8月17日,攜《凡是過去,皆為序曲:2020小林漫畫日歷》參加2019上海書展的林帝浣接受澎湃新聞記者專訪。

他說:“不管是畫畫、拍照片還是寫文章,我都希望我以溫柔眼光注視這個世界。如果我們能多考慮他人的感受,那么這個世界就會變得越來越美好。我的畫是用一種溫情、悲憫的角度,讓讀者感到溫暖,是我創作里永恒的初衷。”

澎湃新聞:你是從什么時候開始學畫的?讀書時有想當畫家嗎?

林帝浣:其實我一直沒有正經地學過畫畫。因為從小就有一個觀念——畫畫這個東西是賺不到錢的,會餓死人。所以從小的想法就不是做畫家,這個目標非常渺茫,但夢想一直都在,所以業余默默畫了這么多年。

澎湃新聞:你的正職是老師,但工作之余的興趣特別廣泛。你說立志做“攝影界書法最美的段子手,漫畫界文筆最好的美食家”?

林帝浣:沒有想過做專職畫家,不過很多愛好都是從畫畫延伸出來的。比如當初玩攝像,就是想給畫畫帶來一些現實的素材。拿起相機的初衷就是拍到好的照片,再想怎么把它們變成畫。拍了很多照片后,就有一些媒體想用我的照片。他們說不能光放照片,還要配一點文字,所以這時候寫作也逐漸在鍛煉。

再比如書法。對中國畫來說,書法會對畫畫有很大的幫助,因此而開始練習書法。大家看到漫畫里會用中國最傳統的水墨,而且這些漫畫都是用毛筆和宣紙畫出來的,這其中的基礎就是書法,包括畫里寫的一些字,也是對書法的理解。

所以你看許多的愛好是一環接一環的,不是憑空出現的。也因為畫畫,我也從事過平面設計、網頁設計甚至編程的工作。應該說在不同愛好中間,同時做兩件事是挺痛苦的。因為有時候白天在做設計,晚上在畫畫,深夜在寫文章,那這一天就會很痛苦,因為腦子轉不過來。每個事需要的思維方式不一樣,有時候是邏輯思維,有時候是形象思維,有時是發散性思維。

因此我也是分時間段的,可能前一段時間會專注攝影,然后這一兩年畫畫就會比較多。這種時間的節點就是——如果覺得這段時間畫畫沒法突破,有一些瓶頸,就會去攝影、寫寫文章或者練練書法。如果哪一天對畫畫又有了新的領悟,可能又回到畫畫這個領域來。

這樣做的話有一個好處,就是永遠不會有瓶頸期,永遠不會痛苦。有的藝術家容易痛苦,但對我而言沒有這個問題。

澎湃新聞:很多人羨慕你在有限的時間里能兼顧那么多個愛好,這是怎么做到的?

林帝浣:我想人生是有不同定義的,可以隨時去切換,一輩子若只做一份工作是挺吃虧的。對于我來說,就希望有不同的嘗試,有不同的人生體驗。

這些不同的體驗會讓人沒那么油膩,人到中年總會油膩嘛,人走向油膩是無可避免的。但如果是延緩這個過程,需要用好你的腦子。大部分油膩的人是用小腦在生活,而不是大腦。

根據醫學來說,小腦生活就是吃飯睡覺維持你的身體平衡,大腦是思考人生用的。大部分人一旦生活穩定后,他就過上了只靠小腦生活的人生。一成不變的生活會讓你越來越油膩。當你能用上你的大腦去生活,挑戰你力所不能及的,有可能會失敗的,人就會變得清爽,因為在充分地利用大腦。

澎湃新聞:能做的事,應該做的事,喜歡做的事,你會如何給它們排序?

林帝浣:要先做應該做的事,才能做能做的事,最后才是喜歡做的事。當然這三個事也不用特別區分,當你做應該做的事的時候,也要為你想做的事打一點基礎。我畫過一幅漫畫,說的是“你業余時間的努力和奮斗,決定了你人生的高度”。當本職工作完成得比較好的時候,應該用業余時間去做點想做的事。

澎湃新聞:你的創作靈感來自哪里?

林帝浣:我做流浪攝影師很多年,跑了中國很多地方,曾做過一個很漫長的專題——“我想給你拍張照”,就是給路上遇到的陌生人拍張照。

拍照過程中我會去了解這個社會,知道普通的中國人在不同地方過著怎樣的生活?他們有什么喜怒哀樂?他們在想什么?他們在追求什么?這十多年收獲的陌生人故事,是我之后創作漫畫一個很重要的來源。

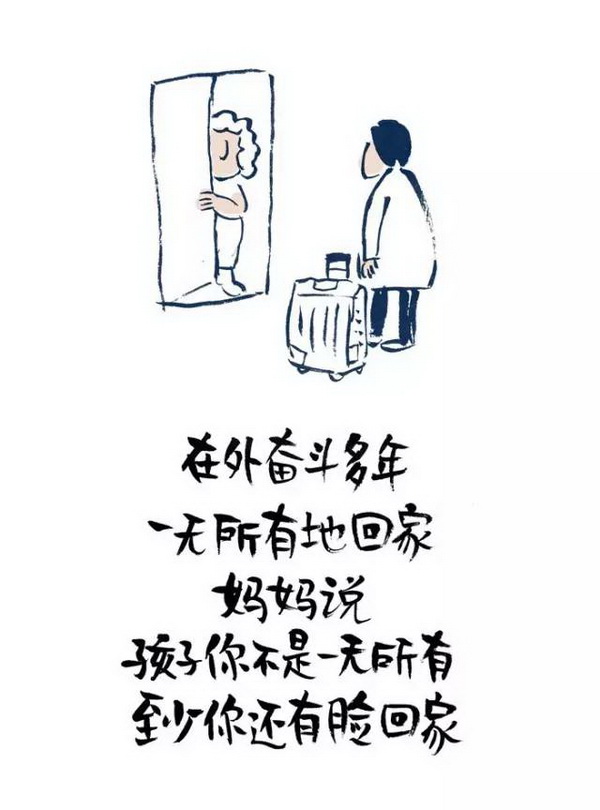

可能你現在看到的我的漫畫都是一張張的,有些很搞笑,有些很戳心,有些很溫暖。但我希望用漫畫做拼圖,一張張連起來,就會變成我們這個時代的縮影。就是這個年代,中國人在看什么,在想什么,喜歡什么。我在用漫畫記錄這個時代,和當時用相機記錄時代是一樣的。

澎湃新聞:現代社會年輕人特別容易焦慮,特別容易“喪”。然后你的漫畫對很多人而言很“治愈”。你自己在生活中是一個樂觀的人嗎?

林帝浣:我是一個普通人,正常喜怒哀樂都會有。能理解生活中的難,但我一直的愿景是能用一種正能量的方式去消解生活中的負能量。所謂負能量和正能量只有一念之差,如果你換一個角度去看待它,它就變成一種促進你前進的一種力量。

比如用黑色幽默的方式去化解。很多時候你想起一個事情就會哭,但過了很長時間后你會笑著把這件事情說出來。事情還是一件事情,只是在你脫離了那個環境后,你以一個局外人的角度去看,也沒那么嚴重,甚至這是人生的一種財富,一種難得的經歷。

對藝術創作來說,很多事情沒用那么難,如果換一種方式去對待他,內心就會變得快樂。探討這些辦法,對人精神的治愈是有用的。

澎湃新聞:我看新聞說,現在你的漫畫也開始嘗試精神治愈?

林帝浣:可能很多朋友一天工作下來特別煩躁、特別累,然后看到漫畫笑一笑,心情開朗了很多。它的根源在于,我們日常生活的這種繁瑣和煩心事,很多人都在默默承受,你只是其中一個。很多人因為視角的局限性,他覺得這個事情過不去了,很難受。而當他看到漫畫,他會想原來這個事情不止我一個人在受苦受難,他會有一種共情的作用,這種負面和悲痛會相對減輕。

就像一個人失戀了,他去找朋友喝酒傾訴,或者聽到一個比他更慘的失戀故事,那么就會很開心。當你發現你在這個世界并不孤單的時候,會覺得這個世界也沒有什么過不去的坎。如果真有過不去的坎,也只是因為腿短。

我現在在孫逸仙紀念醫院做客座教授,希望用人文藝術的方式給一些腫瘤術后的患者、心血管病的患者積極的人生鼓勵。通過藝術方面的介入和引導,希望提高生存率、生活質量,或者提高免疫力。但這個事不能憑想象做,不然就變成江湖醫生了,我們會制定一個嚴格的科研評估體系,要靠實驗數據說話。

深刻的有兩個例子。一是遼寧有兩個老人家,他們得了癌癥做了手術,覺得很悲觀,身體也不好。后來有人推薦他們看我的漫畫,還臨摹我的漫畫。在畫的過程中,他們會變得開心一點,身體也會變得好一點,覺得人生有了新的理念或目標。還有一個奶奶會帶他自閉癥的孫子,經常參加我的分享會,臨摹我的漫畫,小朋友會覺得很開心,自信心也會慢慢建立起來。

澎湃新聞:說到漫畫還是有很多人會先想到日漫。能不能請你為大家介紹下中國漫畫,有哪些特色?近年有什么新的發展嗎?

林帝浣:我們上半年的“中國動漫日本行”活動,在梳理中國漫畫發展史的時候,發現我們的動漫在歷史上是一個巔峰期的,就是上海美影廠的《大鬧天宮》《小蝌蚪找媽媽》那個時代,其實那時候的日本動漫是向我們學習的,我們是他們的標桿。

改革開放之后,日本的漫畫發展得非常好,我們又開始學習和模仿他們。但最近國漫也在崛起,比如大火的《哪吒》,包括之前的《白蛇:緣起》《大圣歸來》,證明我們的動漫在新時代在飛速進步,也在迅速成熟起來。

我們發展得很快,但目前還不是最強的一個動漫國家,日本美國甚至歐洲都還是領先。但我個人猜測,未來五到十年,我們中國的動漫有希望會達到世界的巔峰,我覺得這是一個不太有懸念的事情。但這也需要我們的動漫從業人員要全力以赴,能做出更精彩的作品,才能抵達這樣的巔峰。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司