- +1

陸昕 | 我的祖父陸宗達(上)

編者按:本文系陸昕先生于1991年所作,后收入《陸宗達語言學論文集》(北京師范大學出版社1996年版)。今年是章太炎師誕辰150周年,而陸宗達先生生前著作《<說文解字>同源字新證》歷經35載終得影印出版,實乃訓詁學界一件美事。特此刊載這篇舊文,表達我們的一份緬懷與敬意。

我的祖父陸宗達,字穎明,又字穎民,以學問文章名于世。但他的性格氣質和一生中許多曲折的經歷卻不大為人所知。

最喜歡數學

我家祖籍是浙江省慈溪縣,但從六七代人以前開始便世居北京。祖父1905 年出生。那時我家還在經商,有一個藥鋪、一個帽鋪、幾處房產。曾祖父在郵政局做事,收入頗豐,所以家里生活是比較富裕的。祖父是獨子,雖然從小嬌生慣養,曾祖卻非常注意讓他學習,于是祖父6歲時便去一家姓楊人家的家館附學。9歲時,考入北京師范大學附屬小學(即今北京第一實驗小學),上二年級。校方認為祖父的成績突出,特準他上三年級。祖父的功課在班上名列前茅,上地理課時所畫的地圖,曾被地理老師用作樣圖教學生。上到五年級時,祖父便在一位張老師的支持下,提前一年考入了國立第四中學(即今北京四中)。在四中時,祖父最喜歡的科目是數學,有時數學老師解不出的難題,他都能解出來。因此,老師一遇到難題,總要他站出來回答,常讓他到黑板前給班上同學演算示范 。

那時,中學已開設了體育課,祖父最喜歡練單雙杠、棍棒和打籃球,并擔任過學校籃球隊隊長。他也踢過足球,但第一腳就踢碎了教室的一塊玻璃,校方派人找到家里要賠。打這以后,他就不敢再踢了。祖父雖愛體育,卻不會騎自行車,他跟我解釋說,“也練過。有一天我在前邊騎,后邊有個叫楊子集的同學扶著車,他看我差不多能自個兒騎了,偷偷一撒手,結果我摔個大馬趴。打那兒就不練了。”順便說一句,楊子集與祖父在中學時最要好,他不愛念書愛練棍棒,中學一畢業就去廣州從軍,聽說后來當了蔣介石的侍衛官。解放前夕,還從南京托人帶信給祖父,讓他去玩。祖父沒去。

熱血少年

中學的第二年,五四運動爆發,祖父第二天就參加了街頭宣傳。在護國寺演講時被軍警逮捕,那時他還不過是 13歲的孩子。祖父回憶當時講演的情形說,“那時我們也沒什么組織,上了大街,看哪家哪戶的臺階高,站上去,喊兩句口號如‘打倒袁世凱!’‘打倒賣國的二十一條’,便有人圍上來。然后再講兩句民族危亡,大家要起來救國的話。”祖父被捕后,被關進當時的北大三院,但當局不久就把他們這批“不更事的娃娃”釋放了。祖父從這時開始,更加強烈地產生了保國保民、救亡圖存的革命意識。

中學畢業后,祖父非常想報考北大數學系,但當時學理科必須參加英文考試,而祖父在四中學的是德文,于是他于1922年考上北京大學國文系預科,不久升入本科。那時國文系的課分為文學、語言和文獻三個專業,祖父選擇語言專業為主,同時也選了一部分文學課。當時教授文學課的有兩位教授對祖父很賞識,一位是教詞學的劉毓盤先生;另一位是教漢魏六朝詩的黃節先生。劉、黃二先生都認為祖父作詩填詞方面很有天賦。

祖父年輕時很注意時局,對新思想、新思潮很有興趣。入北大不久,即受同宿舍同學胡曲園、王蘭生影響,秘密加入了共產黨。當時北大是黨發展的一個重點,學生入黨者甚多,負責人是數學系學生彭樹群。那時對新黨員的考驗是在北京散發傳單和書寫標語。黨內已有“左” 的傾向,甚至出現了看誰敢把標語貼到警察局門口,以表示自己不怕犧牲的幼稚做法。黨員間流行兩本必讀刊物,一本是《共產黨宣言》,另一本是布哈林著的《共產主義ABC》,又名《資本主義的秘密》。1927年10月,彭樹群被張作霖的事警逮捕殺害,黨的整個組織被破壞,祖父與大多數同時入黨的學生都同黨失去了聯系。

投師黃門

大約在1926年左右,祖父通過吳承仕(檢齋)先生認識了黃季剛先生,祖父為他的學問和治學方法所傾倒,當即去他家拜師。一次,祖父午后3時去拜訪,黃先生午睡尚未起來,祖父便在門廊下站立等候。誰想季剛先生一覺睡到將近6點。那時天色已昏,祖父仍未離去,季剛先生大為感動。從此,師生之間日漸親密。1927年后,張作霖在京大肆搜捕共產黨人,祖父的處境也很危險。季剛先生時正應邀去東北大學授課,遂要祖父同往。于是,祖父和季剛先生同去了東北。第二年,即1928年又隨季剛先生去南京,并兩次在上海謁見章太炎先生,聽其講授古韻。

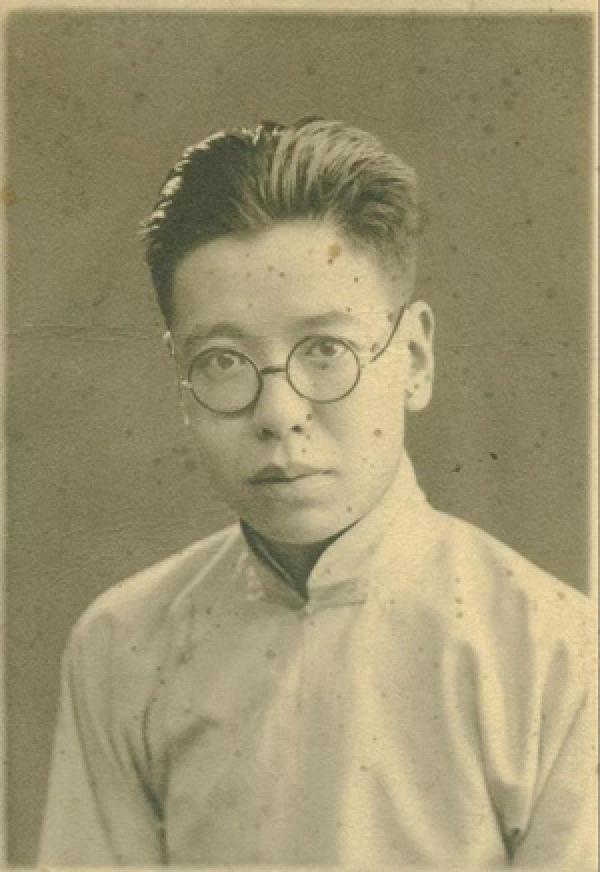

大學時期的陸宗達

也就是這一年(1928年),祖父從北大畢業,系主任馬裕藻先生聘任祖父留校任教。當時祖父一邊開設訓詁學課,一邊跟羅庸先生講漢魏詩,并兼任國學門研究所的編輯。在這期間,祖父做了兩件事:一件是接替戴明揚編寫《一切經音義》的索引;一件是整理王念孫 《韻譜》與《合韻譜》遺稿。祖父在整理過程中,發現王念孫晚年分周秦古韻為22部,于是撰寫了《王石臞先生韻譜合韻譜遺稿跋》 和《玉石臞先生韻譜合韻譜摘后記》 兩篇文章。發表后引起當時古音韻研究者的重視,并被語言學界所接受。

從1931年起,祖父先后被聘為輔仁大學、中國大學、馮庸大學(九一八后馮庸大學遣往關內)、女子文理學院和民國大學的講師和教授。

拒不事敵

抗戰以后,北大南遷,祖父未能同去。他不愿在日本人接管的學校教書,于是到了輔仁大學。在此之前,祖父在學術界已有一定名望,日本著名漢學家倉石武四郎來北平時曾說,很想見中國兩位青年學者,一位是研究訓詁的陸宗達先生,一位是研究版本的趙萬里先生。北平淪陷后,有位日本漢學家慕名來家拜訪,祖父對他說:“我也很愿意和您交流學術,可在現在這種情形下不行。請您以后不要再來。” 當時日本人編一部有關中國名人的辭典,向祖父要相片和履歷,祖父也拒絕了。在此期間,祖父還曾遇到一件 “懸事”。那是祖父一次坐在三輪車里看一本秘密出版的宣傳抗戰的刊物,忽聽車簾外邊有日本憲兵喊站住。祖父知道是突擊搜查,急中生智,掀開座位底,把刊物塞了進去。他對我說,日本憲兵不懂三輪車的構造,不知道座位底下是空的,平時放三輪車工人的修理工具和雜物,于是過了這一關。

“家館先生”

抗戰勝利后,祖父與中共地下黨建立了聯系。他出任中國大學訓導長,暗中保護進步學生。不久,祖父的一個在北平警備司令部任職的學生請祖父去警備司令陳繼承家里教他兒子念書 。祖父與地下黨聯系后決定答應。據祖父講,陳繼承的兒子不愛念書,愛開汽車,時常開著掛有“警備” 標志的汽車帶他滿城閑逛。祖父便趁機給地下黨傳遞情報。我家有前后兩個院子,院子又深又大,又有前后兩個門,于是地下黨選中我家為聯絡點,常有地下黨員來來往往或住上幾天。我的曾祖母是個家庭婦女,常常埋怨我祖父說:“你哪兒招來這么多人,成天三三五五地來了走,走了來!” 而且曾祖母還起了疑心,問我祖父,“這些人有男有女,怎么一進咱們南屋,就把窗簾都拉上?在里邊干什么呢,還怕人看見?”

北平解放前夕,在崔月犁等同志的安排下,祖父準備到石家莊參加華北人民代表大會。但走到半路上,一個中國大學的特務學生認出了他,而當時任國民黨某縣縣長曾答應保護祖父過境的另一個學生,又因害怕而變卦。祖父幾次繞道,終未成行。不久,北平解放了。

浪漫氣質

祖父是個性格浪漫,喜歡生活的人。他通曉昆曲,會吹笛子,并曾粉墨登場。他又愛訪名勝古跡,游山玩水。他的好友趙元方先生(清廷大學士、軍機大臣榮慶之后)曾在一篇為祝賀祖父60壽辰的壽文中寫道:“緬懷相識之初……陸子……寄居什剎海蕭寺,講讀之暇,時命儔侶,擫笛而歌,予亦從焉。冬夜歌闕,連臂履冰,月色如銀,空池相照,虞卿(文物鑒定家朱家溍先生之兄)引吭長嘯,聲徹碧霄,古寺寒林,亦生回響,少年意氣,頗謂無儔……” 祖父時與趙元方、朱虞卿、馬巽伯(馬裕藻先生之子)、汪孟涵(汪逢春先生之子)交好,時相過從,親密無間。羅竹風先生曾回憶說:“我在北大聽陸先生課時,陸先生不過二十來歲。高高的個兒,留中分頭,外邊一件長袍,里邊雪白的襯衣,兩個白袖口翻在外邊,一手夾皮包,一手夾一支紙煙,開口便講,非常瀟灑,真是翩翩少年。” 祖父說,“我年輕時,一逢下雪,絕不在家呆著。我到公園去,泡一壺茶,拿一本書,邊看書邊玩雪景”。祖父又喜看外國電影,那時的電影都是無聲片,他最愛看的是卓別林的片子,并把卓別林念成 “賈柏林” 或 “賈派林”。有時我更正他,他反駁說,那時候就譯作 “賈柏林”。

京都美食客

祖父對住、用、穿皆不講究,唯于吃則奉行孔子“食不厭精,膾不厭細” 的原則,精益求精。他曾說他從季剛先生那里得來兩個本領,一個是學問,一個是 “吃”。前者是用苦功換來,后者不費力氣,因為那是 “人性使然”。季剛先生一頓飯要吃四五個鐘點,大小館子,處處吃遍,一邊喝酒吃菜,一邊論學授業,常至夜闌方散。祖父在吃上也很有名氣,北京一般的老字號飯館,都知道他。我有時陪他去飯館,一些老師傅見了他,都緊忙著過來招呼,殷勤備至。祖父對我說:“當年的老人們現在沒剩下幾個,這些師傅都是過去的 ‘小力巴兒’(即外行,不熟練),而今也頂上灶了。”

“文革”中,師大紅衛兵讓祖父交待他的 “資產階級生活方式”,他交待的其中一條是,20年代冬天在北京小有天飯館花5塊大洋吃雞油燴豌豆 ,紅衛兵一聽就說他不老實。祖父問怎么不老實,紅衛兵說:“你有5塊大洋不吃紅燒肉,吃青菜,你還老實嗎?”

20世紀80年代初,陸宗達先生(前排左二)、周祖謨先生(前排左一)與學生們在飯店合影

終生嗜好

提起祖父的嗜好,熟悉他的人都知道,那就是喝酒與抽煙。他曾說起,年輕時在北大與人打賭,白酒一次喝了二斤多,喝完頭重腳輕,“醉醺醺把青山亂踏”。與他打賭的朋友叫了一輛洋車送他回家。家人開了門,他說了三個字:“給車錢!”然后一個毛跟斗翻到門里,躺在地上就睡著了。紹興黃酒他一頓喝二十四小碗,德國黑啤酒講究一口氣喝一瓶,他每次喝一打。據他的學生回憶,當時有一位國民黨的外交官,很能喝酒,回國后說,聽說有一位陸宗達先生很能喝,我得和他比試比試。他把我祖父找去,兩人比試了兩天,不分上下,最后成了很好的朋友。

祖父年老以后,許多親朋好友勸他戒酒,他便給勸他的人講一個故事:有一位先生活到120歲仍很健康,幾位主張戒酒的醫生前去拜訪,為的是證明不喝酒延年益壽 。一問,這位先生果然滴滴不沾。醫生們大喜。正在這時,忽然樓上傳來 “乒乒乓乓” 一陣亂響,醫生們大驚,這位先生趕忙解釋:“沒事兒,我哥哥天天喝醉了撒酒瘋!” 勸祖父戒酒的人聽后只好一笑作罷。

祖父直至生命的最后,每天午飯和晚飯時,仍各喝一兩白酒,并常以我不會喝酒不能陪他為憾,說我們家的喝酒是 “一代不如一代”。

祖父大約14歲時就開始抽煙,每天一盒半,還要佐以雪茄。祖父喜歡抽 “中華”“牡丹”“上海”“雙喜”等牌的香煙。“文革”中,工資沒有了,只好抽 “北海”“煙斗” 等雜牌。“文革” 過去,改革開放,他開始抽進口煙。有一次他有一篇文章在香港發表,得了800元港幣,拿到兌換券后,他讓我去北京飯店全數買成 “三五”“云絲頓”“萬寶路”“駱駝” 等外國紙煙,大過其癮。

祖父抽煙喜歡與人共享,不必說他的朋友、同事、學生、晚輩以及街坊四鄰,就是我的同學去了,只要是他認識的,也總是拿著一盒好煙從里屋出來,說:“給你嘗嘗這個。” 并以聽到對方贊嘆煙好而得意。他生病住院期間,幾個學生去看他。他問:“你們誰帶著煙?” 正巧許嘉璐先生帶著,瞧護士剛出去,給祖父點上了一支。還沒抽幾口,護士轉眼回來了,一見屋里青煙裊裊,不禁大為光火,問祖父為何 “明知故犯”。祖父說:“不是抽,是熏一熏,熏熏。” 大家都笑了,臨走時,許先生又給祖父留了兩支,藏到估計護士找不到的地方以備“解饞”。兩天后我去探視祖父,祖父埋怨說:“這個許嘉璐,留煙不給我留火柴,我還是沒法兒抽!”

祖父有趣的事是很多的,記得他把“百貨” 常念作“薄荷”,把沙發叫作“梭發”。我和祖母取笑他,說,到“薄荷大樓買梭發”。他反駁說,“百” 的字音就念“薄 bo)”是我們把字音念白了;“沙發” 的英文即念“梭發”。祖母的名字原作 “尹棣貞”,但一般人不認識 “棣” 字,祖母幾次去看病,叫號、發藥的護士不認識這個字,很麻煩。祖母回來后嘮叨,祖父說“你告訴護士,就是棠棣之花的那個棣。”(“棠棣之華” 是《詩經》里的一句)祖母說:“什么 ‘棠棣之華’ 呀,我都記不住,還告訴人家呢!” 祖父說:“那就改成一橫吧,一橫誰都認識。”打這兒以后,祖母就叫作 “尹一貞”。

1947年陸宗達與夫人尹棣貞合影

(未完待續)

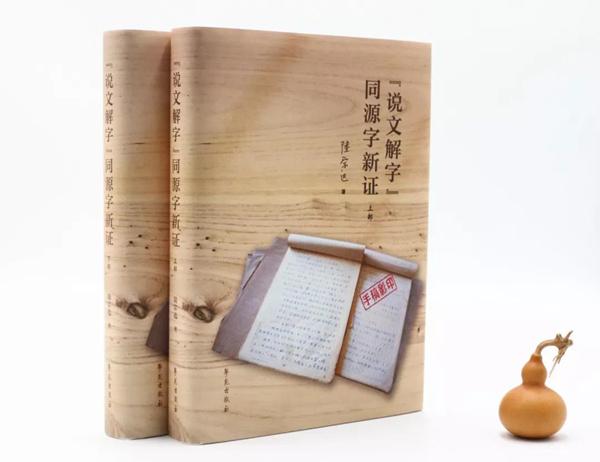

語言文字學家陸宗達生前唯一未刊著作

《<說文解字>同源字新證》

珍貴手稿塵封三十五年后重磅問世

陸宗達弟子、訓詁學家王寧教授傾情作序

本書為陸宗達生前最后一部學術專著的手稿整理影印本,系完稿后35年首次公開出版。煌煌大作1200余頁,《說文》十四卷字字講解,一筆一劃,無不凝聚陸老畢生學識。

在章黃學派20世紀重要的繼承人中,陸宗達是繼承章黃“小學”特別是《說文》學最重要的學者。《<說文解字>同源字新證》一書,綜合了章太炎—黃侃—黃焯、陸宗達三代章黃學人的學術思想與方法,基本完善了《說文解字》同源字的考證。這些第一手的材料,是章黃學人研究漢語詞源學獨特的理論方法的實證,更是后代學人研究《說文》學和漢語詞源學的導引。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司