- +1

海上風云︱海陸兩難還是左右逢源:法國的海陸戰略得失

法蘭西是個海軍強國和海洋大國,近代的法國曾是僅次于英國的海上帝國,擁有除英帝國外最大的海外殖民帝國,也曾有輝煌強盛的海權,毫不遜色英美。中國“八一三”抗戰的時候,法國艦隊使日本人放棄進入上海法租界,法軍甚至開進徐家匯,庇護了大量難民。海權研究者往往看重英美,輕視法國,認為法國作為一個海陸混合型國家,兩頭顧不來,海洋開拓失敗的教訓居多,也有干脆認為法國是大陸國家,很難和英國競爭海權。事實是這樣嗎?其實法國海洋發展具有兩面性,也有不少可圈可點的成功史事。筆者只討論海洋戰略的得失,而對過去侵略行為的道德批判早有定論。

一、先天地理條件的雙刃劍

歐洲像是從亞洲伸出的大半島,其西部有濱海的幾個國家。能直接下大西洋的國家,除了島國英國愛爾蘭,就是大陸盡頭的法國、西班牙、葡萄牙。

法國沒有美國那樣的兩洋海岸,但是有一洋一海海岸,即大西洋和地中海的出海口,而地中海的地緣重要性不亞于一個大洋。但是,法國不像英國擁有臨洋島國的全面優勢,法國是海陸混合型國家,或稱兩棲國家。地理條件兩面性帶來了矛盾的戲劇性,一方面,它下海出洋和英國人比劣勢不多,像到北美和非洲、印度、東南亞去殖民,法國從一開始就不落后于英國,而另一方面,法蘭西國土立足于西歐大陸,隨時可能有周邊糾紛等著打理,像德國和法國曾在萊茵河兩岸開展領土爭奪上百年之久,而近代的幾個鄰國除了陸上爭雄以外,也有來競爭下海開拓的,像荷蘭、西班牙、葡萄牙。近代法國最難纏的對手是英國和德國,海陸兩面被迫輪流應付。英法“百年戰爭”從1337年打到1453年,而德國問題一直是法國安全戰略的重中之重。1870年到1940年德法曾三次大規模交戰。從黎塞留到拿破侖,“天然疆界”曾成為法國戰略上的長期追求,因為那將帶來一種戰略上的安全感。法國不能像英國那樣玩“離岸平衡”,只能采取防止周邊出現強權,并同時關注海陸地緣發展的國家戰略,這就要求法國在處理對外關系方面保持靈活度,均勢思維必不可少。這一切注定了近代以來法國的海洋發展是一條曲折的路。

自波旁王朝后期到20世紀,法國多次保持了歐洲陸軍第一強的好名頭,其強大海軍在歐洲也經常僅次于英國。無論是陸軍強國還是海軍強國,法國還經常占位在全球頭五名里。今天法國本土面積超過55萬平方公里,極盛期其海外領地面積為 1234.7萬平方公里 (1919年)。20世紀初,法國是僅次于英國的第二大殖民帝國。法國海外開拓的“成就”其實不容否認,但是為此付出的犧牲和代價不小,也走了不少彎路。

二、從黎塞留到拿破侖:海權新秀的挫折

17世紀20年代黎世留主教成為法國執政者。在加強專制主義和軍事改革的同時,法蘭西波旁王朝與對手西班牙哈布森堡王朝進行了殊死斗爭。經過主教的勤勉治理和均勢政策,法國的歐洲大國地位鞏固成型,海陸擴張同步,建立了分成中東艦隊和西方艦隊的法國海軍,推行海外殖民與投資。1661年“太陽王”路易十四親政,重商主義結出果實,重商主義理論創始人讓·巴蒂斯特任財政大臣。1664年法國東印度公司成立。海軍改革完成后,法國海軍從1660年的20艘戰艦,變成1672年的196艘主力艦,排名歐洲第三。1689年法國主力艦數量占歐洲第一。法國海外殖民始自加勒比海島,繼而是占據加拿大、路易斯安那,接著是形成西非和印度的貿易據點。法國成為西歐海上殖民和海權的新秀,同時不放松對大陸戰略形勢的關注。路易十四在書信中把日耳曼強國稱為頭號敵手:“他們是唯一能夠傷害我們的”。

1756年到1763年的“七年戰爭”中法國損失慘重。加拿大歸了英國,路易斯安那歸西班牙,法國在加勒比海和西非的領地也多數歸英國,雖然印度的少數殖民地保留下來。法國國庫空虛,陸軍疲憊,能航行的戰艦只有45艘,而英國有130艘。法國對英國人的海外優勢從此開始喪失。

于是,法國人通過出兵支持美國獨立戰爭來向英國泄憤。1783年美國獨立,法國通過對英《凡爾賽條約》收回不少海外利益。在路易十五通過金融改革消除戰爭債務后,法蘭西海外開拓出現新高潮,海外貿易增加了十倍。英法海上矛盾與海權競賽激烈起來。法國重建歐洲最大陸軍,同時加強海軍,于是財政危機引發大革命。共和國成立只解決了國內矛盾,和列強爭雄主要由拿破侖負責。

拿破侖認定英國是海外利益主要對手,這個戰略判斷高度正確。他搞了個布倫軍營,準備渡海去英國或愛爾蘭。最終,布倫的大軍卻踏上了前往奧地利奧茨特里茨的行程,在那里拿破侖注定名垂青史,但是他錯過了真正打擊英國的機會。拿破侖為最終的霸權利益和安全優勢,為最后擊敗英國,向莫斯科進軍,因為俄羅斯是最后一個阻礙建立大陸封鎖體系的大國。這個體系旨在阻止英國及其控制的殖民地商品進入歐洲,以此來對英國實現經濟打擊。這是不得已的下策。因為法國海軍不能擊敗英國海軍,打進英國或是奪取歐洲的海外殖民地。拿破侖的陸戰不斷向東取勝,成為歐陸霸主,但在海上,1805年英國納爾遜中將在特拉法加海戰中的勝利剝奪了法國在海上取得同樣成功的可能。

在這次戰役中,英法海軍戰術呈現有趣的差異,法國人喜歡破壞敵艦的動力,集中火力打風帆桅桿,英國人則喜歡消滅戰斗力,即打甲板及其上兵員。后來在鐵甲艦時代戰術演變成打船身及發動機,和打甲板及兵員。根據馬漢所分析甲午海戰中日本人繼承了后一種戰術,使丁汝昌在戰場上首先受傷。

最終拿破侖陸戰的偉績除了造就一個強陸軍的傳統外沒能留下多少實際的版圖獲得,而法國海外資產大大縮水。因海外殖民地燃起的戰火,不能在海外或是英吉利海峽決出勝負,卻一路從萊茵河燒到莫斯科。海權對搏只能以大陸征服來決勝,這對法國來說是命運的諷刺。歷史有時就是如此,戰爭意愿不能決定戰爭進程,戰略目標與戰略手段發生異化。

三、第二帝國在海上東山再起

結束拿破侖時代的維也納和會,制定了包圍和限制法國的陸地秩序,但是瘦下去的法國又迎來了和英國合作的新機會,不是陸軍霸主的法國符合英國對歐洲的“離岸制衡”的需要。

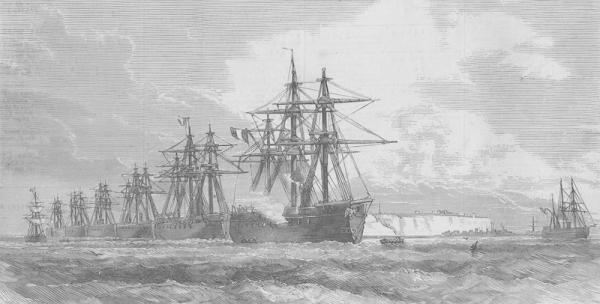

很快,法國人和英國人居然結盟了。1848年路易·波拿巴當選總統,1852年稱帝建立第二帝國。在1853年到1855年的克里米亞戰爭中英法聯合遠征黑海,支持土耳其抵抗俄羅斯,而1856年到1860年的第二次鴉片戰爭,也是由英法聯合發動。法國文豪雨果寫道:“一個強盜叫法蘭西,另一個叫英吉利。”“兩個來自歐洲的強盜闖進了圓明園。一個強盜洗劫財物,另一個強盜在放火。”戰爭中法國出動兵力遠不及英國,還要堅持平等上前線作戰,把交通線全扔給英國兵保障,把英軍司令氣得要死。

第一艘裝甲戰列艦“光榮號”是法國人于1858年建造的,次年英國人才建成第一艘裝甲戰列艦“勇士號”。其重要原因包括19世紀上半葉發生的海軍火力系統革命,1822年法國率先在大威力迫擊炮方面取得進展,可以一炮摧毀一艘軍艦,兩年后英國人的炮彈配備即追趕上來。1858年以后,裝甲與火炮的海上進化競賽粉墨登場。

拿破侖三世在位十八年,法國海外殖民地增加了一倍,特別是在印度支那、中西部非洲和太平洋地區,為1880年后的瓜分狂潮做好了準備。法國利用了英法合作,來順利實現減少海外競爭阻力。英國人后悔的是,法國逐漸在東方站穩腳跟。雖然退出印度,可是不管在印度洋還是太平洋法國都有地盤和駐軍,法蘭西海軍旗飄揚全球。1867年巴黎世界博覽會和布洛涅平原十萬大閱兵的盛況反映出第二帝國的巔峰,普魯士國王和俄羅斯沙皇都跑來參加。1869年由歐仁妮皇后主導的蘇伊士運河開通。1870年法國成為歐洲第二大加工產品出口國。

然而,這段時期的海外開拓也存在重大失誤。巴拿馬運河和蘇伊士運河兩條國際運河建設是法國的教訓,都是法國人先著手建設,再被英美接盤。拿破侖三世沒能從英國那里爭奪到世界海上貿易與殖民的主動權。

第二帝國在歐洲大陸進行的軍事擴張相比拿破侖帝國簡直是小巫見大巫,只在1859年獲取了意大利的尼斯和薩瓦,還是通過政治交易。海洋才是這段時間法國對外發展的重點。給英國人作老二,吃他剩下的也吃的不錯,這未嘗不是一種適合法國的海洋戰略定位,反襯了后來德國人的不精明處。可是拿破侖三世在歐洲大陸一崛起,英國就準備任人修理法國了。自視為歐洲大陸軍事強國,加強陸軍建設,讓法國掉進了和普魯士一戰的陷阱。1870年普法戰爭證實了法國陸軍改革的缺陷,法國從歐陸第一軍事強國的幻影中墜落。英國不做援手。

四、法蘭西海外帝國的定型

塞翁失馬,焉知非福。普法戰爭使法國陸疆有切指之痛,可很快在海外變得膀大腰圓,而且失去了陸上強國的地位后,法國又有機會做英國小弟了。德國快速崛起成為法國地緣戰略的修正液,因為德法、德英、德俄矛盾很快都變得尖銳。

第三共和國的海外擴張成就很大程度上是依靠了第二帝國取得的海外據點。1880年之后帝國主義瓜分狂潮掀起之后,在茹費理領導下法國成為僅次于英國的海權成功者。他向德國緩和,以放手海外擴張。“失之東隅,收之桑榆”。到1914年為止,第三共和國把海外領地擴大了十倍。在瓜分非洲的過程中,法國分得了最大份額,還加強了對印度支那的控制,在太平洋和印度洋獲益立足。1905年英法協議簽訂,接下來兩次世界大戰中法國都和英國抱團,1918年的勝利使之在獲得殖民地戰利品方面幾乎與英國平分秋色。

二戰初法國戰敗,曾向德國投降,但是希特勒不敢立即滅掉法國的原因之一是法蘭西海外帝國太大了,一時接管不了。

五、戰后新時代與戰略更新

二戰后,戴高樂領導的第四共和國面臨著非殖民化。老牌殖民帝國都開始衰落。核時代的到來也使戰略理念發生巨變。時代潮流在變,西方強國的戰略也順應變化,法蘭西也不例外。1860年法國的非洲帝國基本結束了,雖然法國依然保留了不少碎片化的海外領土。法國發現他的主要貿易伙伴是在歐洲內部不是海外世界,20世紀50年代后期,第三世界占法國貿易的1/5,到70年代后期下降到1/20。法國人要用新的戰略徹底解決海陸地緣問題。

戴高樂堅持大國地位訴求,包括核力量防務自主。二戰期中他稱“英國企圖獨霸東方的野心是這次世界大戰潛在的野心之一。”他擔心英國控制東方貿易,控制法國海上命脈。實力衰落的法國只能在大國博弈中重拾均勢策略。發展強大海權,維持海外殖民帝國,需要強大的物質實力,法國已不具備。1951年的歐洲煤鋼一體化,現代歐洲聯合的肇端,就反映法國的歐陸地緣戰略的新形式,法國戰后對外政策的核心就是歐洲一體化。

冷戰后法國仍然要面對海陸地緣的兩面。法國最關心的周邊問題是非洲安全問題和歐洲一體化。但是冷戰后的歷史表明,法國和德國保持著歐陸戰略上的步調一致。法國繼續和其他大國在非洲博弈。即使非洲殖民地獨立了,法國對非洲的資源和市場依然有很大依賴,法國的海外經濟命脈主要在非洲。有人說“沒有非洲,法國是一部沒有汽油的汽車;沒有法國,非洲是一部沒有司機的汽車。”法國進口石油的70%和鈾的百分之百來自非洲。本世紀初法國仍是非洲第一大貿易伙伴,大量礦產資源需要非洲供應。文化外交和公共外交在法國海外交際中占到了很重要的地位,某種程度上取代了當年炮艦外交的重要性。

瘦死的駱駝比馬大。至今法國依然是海上強國,在除了北冰洋的三大洋,及亞洲之外的各大洲有12萬平方公里海外屬地,在南極地區還有主權訴求,具備一定的全球性干預能力。法國海外派遣部隊在非洲多地執行維和使命。法國是擁有航母的少數強國之一,仍然奉行為國家利益而實施海外干預的原則,甚至有限參與了“重返印太”。

歷史不能假設,但是假設一下也無害。如果拿破侖一世在歐洲少打兩仗,騰出點兵去海外,如果拿破侖三世在歐陸收斂一下,和英國在海外多合作兩次,也許法國的海洋發展更有效果。法國的侵略史當然劣跡斑斑,但單就地緣戰略得失而論,考慮到先天環境條件,法國其實做的已經比較成功。人對于地理條件,除了尊重順應也要克服突破。先天是無法選擇的,但后天不可不做勤奮而精細的努力。對于真正的兩棲型國家來說,地緣戰略就像走平衡木,半步也錯不得,國家戰略定位一定要科學。海陸兩頭謀發展,什么事情做到哪一步一定要精確。和英國相比,法國地緣戰略也許無法保持始終如一的穩定性。可大英帝國也曾在第一次世界大戰中也曾投入大量資源和兵力用于對德陸戰,被迫做出了有違自身戰略文化的事情。法國今天是聯合國五常任理事國之一,而曾為爭霸苦戰多次的德國卻不是。這也反映法國幾百年來順應形勢發展外交和海權的成績。上帝給你關上一扇門,卻會同時打開一扇窗。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司