- +1

陳力衛談近代中日之間的語詞概念

陳力衛,日本成城大學教授,專攻日語史、中日語言交流史。著有《和制漢語的形成與發展》(2001)《日本語史概說》(合著,2010)《近代知識的翻譯與傳播》(2019)等,譯有《風土》(2006)《現代政治的思想與行動》(2018)。

近日,陳力衛的首部中文著作《東往東來:近代中日之間的語詞概念》由社會科學文獻出版社出版。中日語詞的相互漂移帶來了哪些問題?現代漢語中到底有多少“日語借詞”?就這些問題,《上海書評》專訪了陳力衛。

從謀篇來看,您的新著《東往東來》的第一編“西學東漸再東漸”和第二編“東學激起千層浪”之間構成一種往復循環的關系。東亞傳統觀念轉換到近代概念的過程,似乎就呈現為這樣一種中日循環式的“詞語的漂移”。您能描述一下這個宏觀運動嗎?您認為由此形成的“東亞知識共享的平臺”至今還存在嗎?

陳力衛:之所以能形成一種所謂的循環關系,是因為東亞漢字文化圈這個前提存在。中華文明影響到日本、朝鮮,他們的知識分子熟識漢文,能寫能看,這是一個大背景。

十七至十九世紀,西學東漸,先東漸到我們這里,再東漸到日本。十八世紀后期,日本的蘭學興起后就開始關注中國的西學——不管是利瑪竇帶來的,還是后來新教帶來的,都是把它們作為漢學來關注的。蘭學家們因為都通漢文,會從漢譯西書里面找一些能為其所用的詞匯。十九世紀的高潮是1854年佩里艦隊叩關以后,日本人覺得對西方的了解非常不夠,希望迅速認識西方,但又不會英文,而中國這邊鴉片戰爭以后譯出了許多西書,既然讀中文書籍沒有問題,日本就開始成規模、成體系地吸收漢譯西書。除了傳教士翻譯出版的書籍以外,連后來江南制造局譯的一批格致書刊都引進了。這樣一來,我們的新語詞、新概念全到了日本,被日本人吸收利用了。甲午以后,我們的留學生跑到日本去學習,發現這些詞看起來很眼熟、很好用,因為它們本來就是傳教士的譯詞,留學生再把它們帶回國內,于是形成了一種循環。與中日的情況略有不同,近代朝鮮的西學有兩個來源,既有中國,也有日本,除了從我們這邊輸入到朝鮮的新學新書,也有經由日本流傳到朝鮮的西學新書。當然重申一遍,這一切的前提還是漢字文化圈。

你問“東亞知識共享的平臺”后來還存在嗎?我想,到三四十年代,中日爆發戰爭,知識共享的關系就大為減弱了。當然雙方還有詞典、書籍的往來,我們上世紀六七十年代編的英華詞典還大量地從日本的英和詞典里面汲取養分,盡管那時沒有邦交,但是詞典還是能進來,編詞典的人實際上都在相互參照,發現那邊哪個詞譯得好,就照樣拿來了。所以至少到1960、1970年代,中日之間還有某種知識的交往關系。只是到七十年代以后,日本不用漢字而改用片假名直譯英文了,雙方就沒有了溝通的基礎,“共享”的現象就少得多了。比如“identity”這個詞,我們譯成“認同”,日文里就直接是用片假名表音,這在很大程度上意味著彼此不在一個知識體系之內了。現在從日文進入中文的詞,大多是作為日本的新生事物引進的。至于若干年過后,會不會中國的文化再度對日本產生影響,日本重新開始使用中國的漢字譯名,則猶未可知。果真如此的話,就又是一個輪回了。

您在書中指出,日本人在近代學習、吸收“洋學”知識時,英華字典和漢譯西書是其主要的媒介。您認為這兩種媒介分別在日本起了怎樣的作用?與日本固有知識如蘭學構成怎樣的關系?

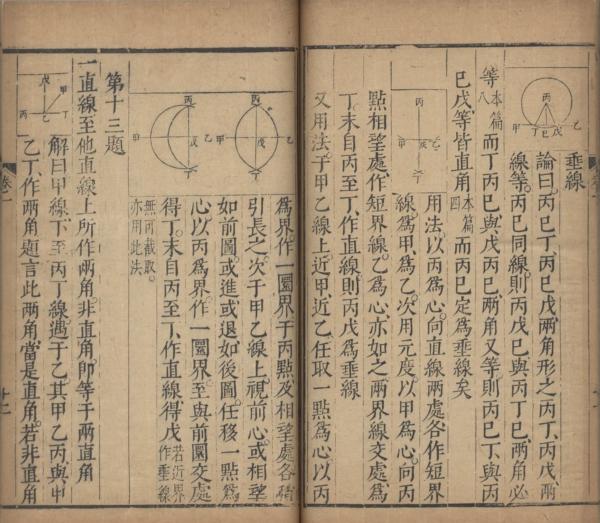

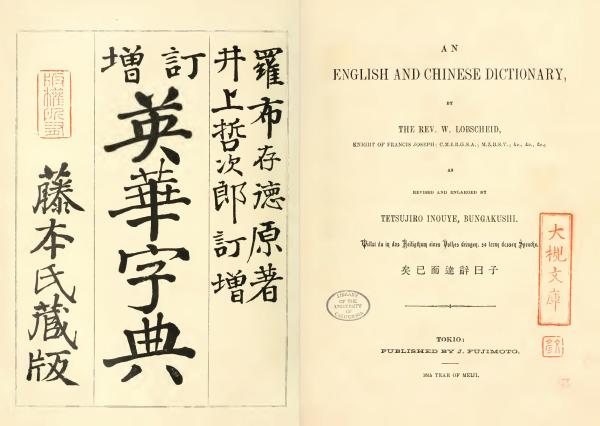

陳力衛:西學新書在日本的傳播大致可分為三期。第一期是從十六世紀中后期到十九世紀初期,其中具有代表性的是以利瑪竇為首的天主教傳教士留下的著作如《幾何原本》《職方外紀》。第二期是從新教傳教士馬禮遜來到中國的1807年到十九世紀末,西學新書內容更廣泛,出現了特定領域的專業書如《博物新編》。第三期是清廷于1862年設立京師同文館等翻譯機構以后,在清廷主導下,外國人和中國人有計劃地共同從事翻譯,著名的《萬國公法》便產生于這一時期。當時日本外務省官員柳原前光,將江南制造局所譯圖書十數種購回日本,用作教科書和同類學科書籍翻譯時的參考。日本對這些書都進行了翻刻,通過加日文譯注等程序后,其中的漢語詞也經過去粗取精,被借用到日語里去了。江南制造局的書在我們這兒其實閱讀的范圍并不廣,可是在日本的圖書館,我們能找到很多種同樣的本子。同樣,羅存德的《英華字典》中國大陸現在一本都找不到,日本卻能找到十多套。《英華字典》本來是洋人為自己學中文編的,結果在日本大受歡迎,直到二十世紀初還在出版使用。為什么會這樣呢?一是因為日本第一本英和詞典要等到1862年才出版,二是因為后來的英和詞典里大量采用了英華字典的譯詞。

西學新書對蘭學的影響主要集中在理科和工科。日本在翻譯如天文地理,以及力學、植物學的概念的時候,總想找一些參照物,同時也覺得需要一些相應的語詞來填補,所以對中國現成的概念就盡量拿來使用,當然他們也有自己新創的語詞。當時天文、地理、數學是三大我們領先的領域,這些領域的基本詞匯都是通過近代漢譯西書進入日本的。

最新2016年版的《現代漢語詞典》里,“民主”和“共和”二詞已無甚關系,但在2002年版里,“民主國”仍釋為“共和國”。晚清國人就曾以“民主國”來對譯“republic”。您認為“民主”“共和”體現了“中日類義詞的意義互補”模式,能解釋一下嗎? 還有其他類似的例子嗎?

陳力衛:我覺得這個現象正是這一時期文化交流的縮影。有個英文本子,中國人翻了,日本人也翻了,中日兩方并沒有交流,所以翻出來的結果不一樣。比如“republic”,我們翻成“民主”,日本翻成“共和”,雙方本無交涉。但隨著漢譯西書東漸到日本,中國的“民主”進入日本了,日本人就開始懷疑自己的“共和”譯得不好,因為當時還比較信中國的翻譯。本來在同一語言內,一個外來概念只要一個詞就夠了,有兩個類義詞就應該去掉一個,一些詞確實是這樣去掉的。比如中國的“電氣”“化學”進到日本后,就頂替了日本原有的音譯詞“越歷”“舍密”。但中日真是挺奇怪的,去掉的并不多,大家都是先把另一個詞留下來,磨合一陣,最后發現,英語里還有個“democracy”,意思跟“republic”有點近,最后就把“democracy”往“民主”磨合,不斷往“民主”中輸入新詞義——這個磨合過程在日本呈現得比較多。磨合完以后,形成現在的布局,“民主”和“共和”中日都在用。

這類現象里,最漂亮的例子就是“審判”和“裁判”:意義對稱互補,兩個國家跟商量好似的。我們英華字典里把 “judge”譯成宗教意義的神的“審判”,隨著字典的傳播,這一譯法也進入了日本。而針對同一英語,日本本來用的是“裁判”,尤其是在正式的刑事法庭上。所以就把從中國進來的“審判”降一級用在海事領域、兒童領域,這樣新來的詞便獲得了一份語義承擔。到最后,日本干脆把“審判”往下用到體育裁判的意思了。有意思的是,既然日本這樣做了,我們這邊也毫不客氣地把對方的“裁判”同樣降到體育領域,而在法庭上還繼續用“審判”。在兩個國家里,對于“judge”的這兩種譯法都保留了下來,還彼此互補,都不扔掉。

類似的情形后來發現了很多,像“神經”和“精神”、“普通”和“一般”——我們用“普通心理學”,日本用“一般心理學”,“普通”“一般”都是對“common”或“general”的翻譯。起初都是各用一個,后來覺得對方的也挺好,咱們就先留著吧,結果兩邊就有交叉了。我今后希望把這個現象再作體系化的分析,應該可以把它分成幾個層次。

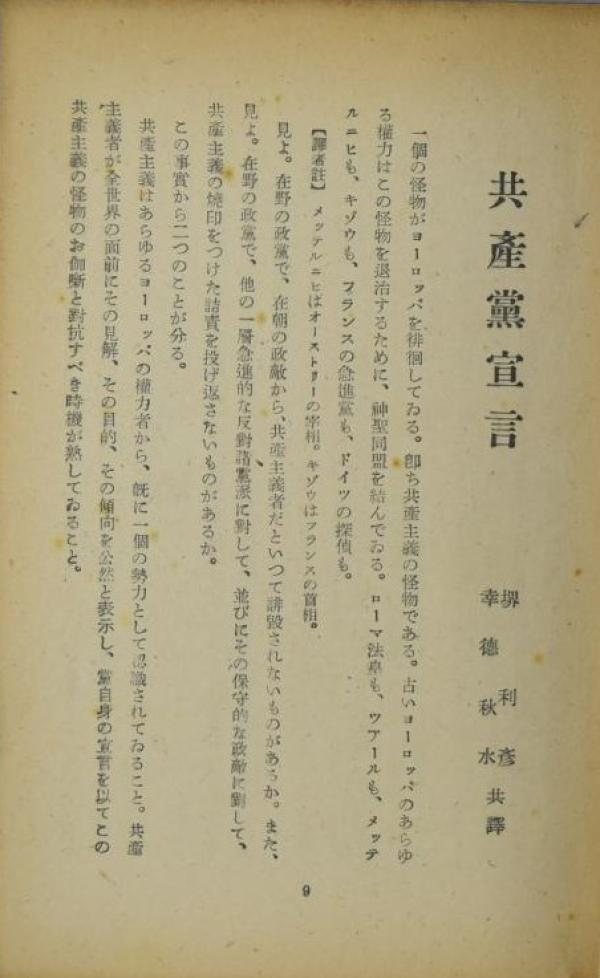

漢語中“社會主義”“共產主義”這兩個譯詞都是自日本引入,《共產黨宣言》的文本也經歷了“德文-英文-日文-中文”的語言鏈,您能談談馬克思主義傳入中國的日語來源嗎?對比日文和中文版的《宣言》,您認為中日兩國對馬克思主義的理解有什么微妙差別?

陳力衛:馬克思主義傳入中國的日本要素主要有兩方面。第一是留日學生。當時幸德秋水和劉師培、何震等人關系很好,后者的《天義》經常主辦社會主義講習會,幾次都是邀請幸德秋水、大杉榮這些日本的無政府主義者、社會主義者。1906年,幸德秋水和堺利彥剛把《共產黨宣言》全文譯完,最早的中譯節本就在兩年后的《天義》上刊出了。第二是京都的河上肇。他是馬克思主義者,1919年自己辦了一份名為“社會問題研究”的刊物,基本上這份日文雜志上的相關論文甫一刊出,一個月后北京就出現中文版了。河上肇和李大釗關系密切,使得當時馬克思主義可以以如此高的理論強度,如此快的速度,呈體系地引入中國。

至于中文版和日文版的《宣言》的區別,相對早期的翻譯而言,我主要關心的還是中文版在四十年代以后在語言上呈激進化的現象。這里需要我們投入更多關注的,是俄文版的作用。因為受俄文版的語言激進化的影響,日文也激進,繼而激進到中文,對于這個過程,需要進一步梳理。我覺得將來可以把《共產黨宣言》不同時期俄文版的日譯本和俄文版的漢譯本作對照研究,或許能把這個話題討論得更清楚。可以肯定的是,1949年在國內重印的百周年紀念本在譯詞尖銳化的過程中發揮了重要作用。這個譯本雖然譯自德文,結束了中文版《宣言》轉譯的歷史,但具體翻譯和出版都在當時的蘇聯。為了提高階級意識,它在語言上突出了二元對立的社會結構,而這個尖銳化的趨勢,在之后的各版譯本中都沒有被扭轉過來。

您認為嚴復譯詞不敵日語借詞的原因,并非“和制漢語”在“中日新語大戰”中獲勝,這里的較量應該理解為中國自己語詞的新舊大戰。為什么?

陳力衛:這是臺灣“中研院”近史所黃克武先生早先提出的一個觀點,認為嚴復的譯詞最終敵不過和制漢語。但首先要辨析的是,克武先生的“和制漢語”的概念指的是在中國使用的、進入中文的日語詞,而不是日本語境中的“和制漢語”,后者是一個范圍較窄的概念。關于晚清的譯詞,根本上可以說是嚴復和梁啟超之爭。嚴復走的是上層知識分子路線,承接桐城派,好用單音節詞,他所謂的“雅”就是與中國傳統的典范古文結合,抵制文體上的西化;而梁啟超則明確說,文體要普及,語言要平實,要用雙音節詞,既然翻譯新知識,還是讓人看得懂、愿意讀為好:“此等學理邃駔之書,非以流暢銳達之筆行之,安能使學童受其益乎?著譯之業,將以播文明思想于國民也,非為藏山不朽之名譽也。”換句話說,嚴復在意的是博士生,梁啟超則瞄準的是小學高年級學生,層次不一樣。

嚴復的代表譯著《原富》(1901)《群學肄言》(1903)《群己權界論》(1903)《法意》(1904-1909)在出版前都有日文譯本在,但他似乎并沒有參閱過這些譯本。他不用英華字典,也看不上傳教士和譯自日文的材料:“上海所買新翻東文書,猥聚如糞壤,但立新名于報端,作數行告白,在可解不可解間,便得利市三倍。”然而這些他不用的詞語進入日本后,又被留學生帶回來了,而他自己另起爐灶打磨的譯詞,因為置前人的譯法于不顧,要被接受頗不容易。比如“unit”,從馬禮遜開始,歷代的英華字典都譯成“單位”,嚴復偏不愿意,非要用音譯詞“么匿”。當時克武先生問過我嚴復譯詞失敗的原因,我的回答很簡單:從日本回國的留學生人數眾多,出版發行的書刊多,而嚴復譯作的發行量遠不能及。所以這里最終還是嚴復和梁啟超對文章看法不一致的問題,也是中國人自己對語詞和文體的一個時代選擇的問題。

除了詞語,在您看來,漢語歐化過程中,還受到日語語法、文體因素的影響。我們今天使用的歐化漢語里有哪些語言現象是來自經過日文傳遞的西語,又有哪些是直接來自日文?

陳力衛:最典型的例子就是我們的長定語句。英語定語從句中的關系代詞能表述很長的內容,日語翻譯后也照樣保留這種格式,于是留日作家的句子里也多出現長定語。比如魯迅說“有了四千年吃人履歷的我”,郁達夫說“連半斤黃酒的金錢也沒有的我的境遇”。長定語是過去漢語中少有的現象,完全是西方語言經過日語翻譯后來影響漢語的。很多中文系的研究者并不清楚這點,想當然地以為漢語歐化都是直接受西語影響。

而直接來自日文的語法現象也很多。比如“文字改革”“思想改造”這種構詞法,比如只能作為定語修飾名詞、不能單獨作謂語的非謂形容詞(“國際”“國營”),尤其是接頭、接尾詞(“泛太平洋”“非合理性”“反戰”“近代化”)。另外也有學者舉過魯迅對量詞的使用:“匹”在魯迅作品里使用范圍,超出了現代漢語的規范用法,從大動物到小蟲蟻,都可以使用“匹”作為量詞。但這一現象似乎只存在于魯迅這樣受過日文教育的人的文章里,并沒有擴展開,有其歷史性。有些日文來的詞語無法進入中文固有的語法框架,通過這點辨析之,有助于我們衡量某個詞是不是日文詞。

根據您對日本政治小說《雪中梅》漢譯的研究,您認為這種類型小說的翻譯對我們自己的言文一致運動帶來了不可忽視的影響。您能談談政治小說的翻譯文體與中文新文體及白話文運動的關系嗎?

《雪中梅》

陳力衛:近代日本的政治小說最早是以翻譯小說的形式出現的,后來日本的部分政治家及新聞界人士開始自行創作,初期以自由民權思想啟蒙為主,后期嬗變為提倡對外擴張的國權小說。日本政治小說里有很多演說體的表述,在當時的政治活動家看來,演說是發表政見最直接、最簡便的方式。政治小說《雪中梅》刊行于1886年,一經出版十分暢銷,值得一提的是,其初版本中,會話所占比重較大。演說體因為直接訴諸民眾耳目,往往慷慨激昂,我當然不是說文言不能慷慨激昂,但如今口語中要容納不斷增多的雙音詞概念,必然要拉長句子,并且動詞為了框得住新名詞,也得雙音化。隨便舉《雪中梅》中譯本的一句:“叔叔說的人就怎么好,我也不敢依從。像西洋各國的婚姻,都是由男女自主,兩下合意,然后定為夫妻。”這樣的對話語句,較我們傳統的明清小說里的白話文,更接近實際口語。

中國的政治小說也是在日譯政治小說的影響下開始創作的。比如梁啟超的《新中國未來記》顯然受到了《雪中梅》的影響。其中對六十年后全國維新慶祝大會的描寫,正是是從《雪中梅》開頭記述明治173年的國會成立一百五十周年慶祝大會一段受到啟發的。類似描述未來前景的寫法還見于陳天華的《獅子吼》(1905)、陸士諤的《新中國》(1910)。甚者,二十世紀初期的譴責小說和科學小說也從翻譯小說中吸取了這樣或那樣的養分,劉鶚《老殘游記》(1906)里的不少新詞與《雪中梅》的用詞相似甚多。

您對詞語和概念的描寫、考古、分類、統計所得出的結論,往往會“印證”(按您書里經常使用的一個說法)近代的時代特征。那有沒有您在某一階段得出的結論與我們通常理解的時代特征相悖、顛覆常識的情況呢?或者說有沒有詞史或概念史的結論幫助我們重新理解時代的例子?

陳力衛:我們在統計《清議報》里“帝國主義”這個詞的時候,發現它在1899到1900年間出現的次數激增,與日語的使用高潮幾乎同步。我過去一度以為像《清議報》吸收日文知識,總會有個時間差,然而一查證卻發現,僅有兩周的時間,日文報紙的內容就迅速地翻譯成中文,連載在《清議報》“時論譯錄”欄目,可見有一個專門的團隊在從事翻譯工作。當時有那么多在日本的華人,也有會漢語的日本人,都在做這方面的工作。中國社會對新知識的關心程度、思想傳播的速度都遠遠超出我們的想象。有意思的是,“帝國主義”當時并不含貶義,是一個來自歐洲的正面概念,人們對之心存善意,呈歡迎之態。“帝國主義者,謂專以開疆拓土、擴張己之國勢為主,即梁惠王‘利吾國’之義也。”梁啟超也說:“近者帝國主義之聲,洋溢于國中,自政府之大臣,……乃至新學小生,市井販賈,莫不口其名而艷羨之。”(梁的說法顯然與他維持帝制的態度有關。)這一概念經日本流入中國,基本上是日本意義的一種轉譯。直到后來幸德秋水的《帝國主義》被譯成中文,列寧的《帝國主義是資本主義發展的最高階段》傳入中國,“五四”運動高舉反帝大旗,“帝國主義”才遭到廣泛的批判。

我還做過“農奴”這個詞。1920、1930年代學界曾經有人提出中國是否有過農奴制的問題,大多是些比照俄國類型的農奴制的議論,但后來隨著“農奴”這個詞成為關于西藏的前現代制度的專有名詞,早先的議論就被歷史塵封了。還有像“兒童團”“青年團”,我過去也以為是我們自己的詞,后來意識到它們是從日本過來的,也有點意外。

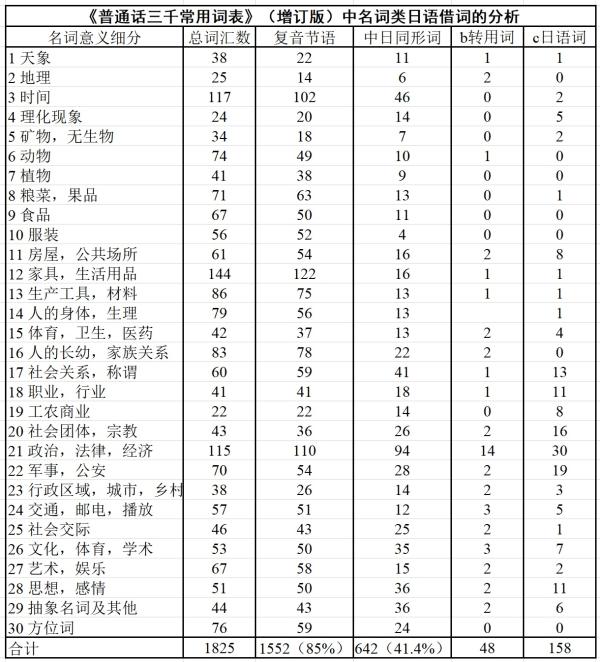

貫穿全書始終,您都在質疑這樣一種流行觀點:今天的現代漢語詞超過一半——甚至有人說人文社會用語超過百分之七十——都是日本引進的。根據您的研究,漢語中的“日語借詞”有多少?您能介紹一下您的判斷標準和研究方法嗎?

陳力衛:至今為止持這一論調,認為現代漢語語詞超過一半來自日本的人,都回避了兩個問題。他們既不明確所謂“漢語”的范圍,也不框定何為“日語借詞”。以至于像高曉松就在電視上信口開河,好像凡是雙音詞都是日本來的。當然不是如此。我的做法是首先選一個基數:從語言習得來講,常用四千詞能夠涵蓋語言交流的百分之八十以上,是個合理的選擇。當然理想的話,應該取一萬詞,但這就超出我個人的能力了,而四千詞更有可行性。并且這四千詞剛好還是按意義分類的,后來做出來的結果,果然,政治、法律、經濟領域,日語借詞所占比例最高,但也就百分之三十八左右。這是能夠靠數字來驗證的。

在這個驗證的過程中,我們要排除從英華字典、漢學西書進入日本的這批詞。過去總是想當然把這批詞都當成日本來的了,但它們實實在在是我們講的“西學東漸再東漸”先到日本去的。對于這個問題,我們漢語學界從王力先生開始就已經有些誤判了,他根本不認這批詞。因為漢語資料太豐富了,有學者認為洋人的材料是不可靠的,像搞音韻學的羅常培先生早年就說過,洋人編的這些書配音、標音不準,所以我們的《漢語大詞典》基本是不收英華字典和漢譯西書的任何語料的,等于我們自己先把這一部分內容排斥掉了。這是我們這代人長期批評的一個問題,不過現在的情形似乎又翻轉過來了,對傳教士又有些過度看重了。

您對目前的語詞概念研究方法有什么檢討?就近代漢語語詞、概念而言,未來的研究趨勢是什么?

陳力衛:做語詞概念的方法基本定型了,隨著國內外學界交往增多,大家對方法論大體形成了共識,非常關鍵的一點就是我們一直強調的,要承認并理清“東往”的這批詞語,換言之,就要熟悉英華字典和漢學西書的材料。我認為這個領域將來研究的趨勢是挖掘、做細專業術語。這里有一大片處女地有待耕耘。比如,為什么當時像康有為要罵“四萬萬”這種用法?為什么中國人不喜歡?這可能和數學上的單位改換有關,即是一種新舊沖突。當時稱中國人口,多用“四百兆”,傳教士也說,“合計天下人民大約有九百兆之數”,指的就是當時全世界有九億人口,傳教士在夾注中注明,“一百萬為一兆”。那么,四百兆等于四億,四萬萬也等于四億,但前者是舊的固有說法,后者是新的單位換算:過去,一億等于十萬,現在一億等于萬萬了。這是與近代西方數學接軌的結果。時人對新概念整體不滿,加上甲午戰敗后厭日情緒,便一律視之為“不雅馴”了。

不過這么一做,又發現一個新問題。我們過去理所當然地認為,數學、天文、地理是我們影響日本的。但其實,二十世紀以后,大量的數學新詞又從日文進入了中文,比如“公理”(axiom)、“解析”(analysis)和“座標”(co-ordinates)。這有點類似化學的情況,無機化學我們影響日本,有機化學日本影響我們。學科往前走了一步后,我們沒跟上。像數字進位問題,都和日本的影響有關。我覺得細化專業術語是我們今后的一個方向,這樣方能明確一些概念的來龍去脈。

最后,您能談談您對概念史、翻譯史和制度史之間關系的認識嗎?

陳力衛:概念、翻譯和制度之間的互動,確實是關乎古今中西之變的大問題。比如我們追溯“文學”的概念形成史,就會發現它和學科分類以及制度史密切相關。傳統的“文學”囊括“經史子集”,有“文章博學”之意,是可以作為“興國之策”的。到了十九世紀,麥都思和羅存德的兩本英華字典把“文學”對譯為“literature”。按說這種對譯已經意味著概念的縮小,但當時的中國并沒有建立西方學科及制度,這一界定僅僅停留在字面的對譯上。在日本,“文學”到近代仍被詮釋為“學問”。但隨著日本學術制度與西方接軌,1877成立的東京大學首先按西方學制設立了醫、理、法、文四個學部,其中“文學部”包括了哲學、史學和文學三個學科。于是“文學”便有了兩個意思:“文學部”還保留著傳統的意義,“經史子集”分別對應于哲學、史學和文學;而作為學科的“文學”已經縮小了范圍,僅局限于子、集兩個部分了——這一演變可以參照鈴木貞美的研究。如是框架的轉換與英華字典在日本的傳播和利用有關,十九世紀中葉的英語“literature”含有三個意思:著作、經典作品和藝術作品,日本的“和漢文學科”正是在這個意義上研究經典和文藝作品的。可以說,我們現在的“文學”在作為學科的形成和概念的確立上,深受日本影響。只不過新的“文學”概念直到二十世紀初“廣譯日書”后才傳播到中國。同樣,“教育”一詞在十九世紀英華字典里雖然已有對譯“educate”,卻還只是當動詞使用,尚未形成一個概念,1901年《教育世界》雜志在上海發行后,“教育”終于在我們國家由動詞變為名詞。在制度的約束下,“文學”越縮越小,“教育”越擴越大,二者相反相成。

最后我想說兩件小事。第一,之前方維規兄告訴我,他在日文版的《共產黨宣言》上發現了“世界文學”的譯法。但在我看來,這是否構成概念,還懸而未決,需要和學科史連在一起討論,而不能僅以此認為,世界文學的框架已經出現,該研究當時在日本和中國已經展開。第二,我自己這兩天買到了一本1830年代的蘭學醫學書,里面談到“海水浴”可用于治療,這是不是可以佐證醫療制度史、生活風俗史上的某些問題?同樣需要進一步研究。我想,做我們一行始終要忌諱的,就是發現了一個詞特別高興,想以此解釋很多問題。其實一定要接下去討論的是,有沒有和它相對應的制度性安排存在。

(感謝復旦大學歷史學系孫青副教授的熱情幫助)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司