- +1

大歷史究竟有多迷人?

??“能夠親眼看到地球是那么渺小,令我頓開茅塞,這就是最大的哲學(xué),甚至完全打破了我以往所有認(rèn)知的根基。……光看圖片絕不足以有如此領(lǐng)悟,因?yàn)閳D片總受框架的局限。一旦你……把眼球貼近宇宙飛船的窗戶,就會(huì)看到差不多半個(gè)宇宙。……那浩渺無垠的宇宙,一片凄清,根本無法從圖片中得見。……那種感覺,倒不是地球有多渺小,而是地球之外的世界有多么廣闊。”

阿波羅8號航天員威廉·安德斯(William Anders)在沖出大氣層繞月飛行10周返回地球后如此回憶道。

地球升起

1968年12月,阿波羅8號宇宙飛船實(shí)現(xiàn)了首次登月,這讓遠(yuǎn)在荷蘭觀看黑白電視直播的弗雷德·斯皮爾激動(dòng)不已。然而就連斯皮爾自己也沒想到,這張由當(dāng)時(shí)的宇航員們拍攝的照片,改變了他的人生軌跡。第一次借助宇航員的鏡頭在太空中俯瞰地球,讓斯皮爾開始反思:我們?nèi)祟惥烤箤ψ约旱奶占覉@做了些什么?對自身的生存環(huán)境地球做了些什么?人類是如何陷入增長的極限這個(gè)困境的?想回答這幾個(gè)問題,必然要弄清楚人類世界,甚至整個(gè)宇宙是如何發(fā)展到現(xiàn)在的,以及歷史如何塑造了現(xiàn)狀。只有了解了這些,才有可能找到有效改造現(xiàn)實(shí)世界之道。這種對整個(gè)人類的深切關(guān)懷成為斯皮爾探討大歷史理論的源泉。

弗雷德·斯皮爾

在斯皮爾上學(xué)期間,他接受的是古典的荷蘭教育,包括拉丁文、古希臘文、英語、法語和德語,還有數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、地理和歷史。但所有這些知識都是彼此孤立的,或者說根本不是從某個(gè)統(tǒng)一的視角加以陳述。這讓斯皮爾第一次從太空看到地球時(shí)激動(dòng)萬分又茫然不知所措。斯皮爾意識到,不能再繼續(xù)固守既有的學(xué)科教育,應(yīng)該有一種思維方式,把所有學(xué)科打通,應(yīng)該找到一種解釋自我和周圍萬事萬物得以成形的美妙方式。

受世界史學(xué)家威廉·麥克尼爾(WilliamH. McNeill)的支持與啟發(fā),從事植物“基因工程”和文化人類學(xué)及社會(huì)史研究的斯皮爾開始進(jìn)軍大歷史領(lǐng)域。在陸續(xù)寫就了《大歷史的結(jié)構(gòu)》》、《大歷史原理:能流與復(fù)雜性的興起和消亡》等著作與文章之后,斯皮爾集畢生心血凝結(jié)成了這部《大歷史與人類的未來》,并在2015年做了全面修訂,成為大歷史理論框架的基石。

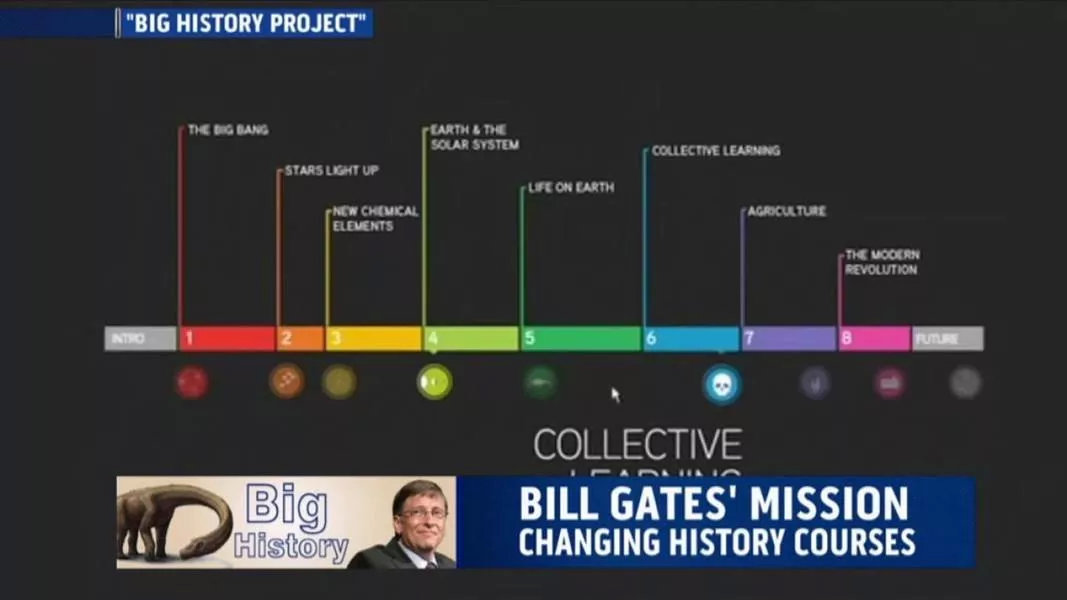

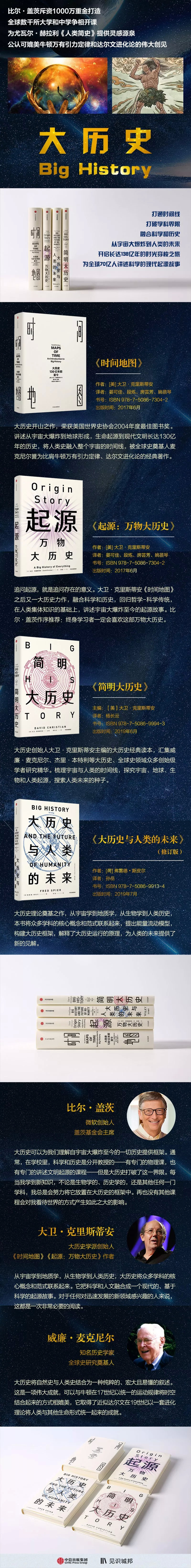

比爾·蓋茨與“大歷史項(xiàng)目”

比爾·蓋茨對大歷史表現(xiàn)出了非同尋常的興趣和支持,他曾感嘆道:“真希望我年輕的時(shí)候就能學(xué)到大歷史,因?yàn)樗転槲姨峁┮环N思考和閱讀的全新方式。它在非常有趣的歷史語境中講述科學(xué),并且解釋了如何將科學(xué)應(yīng)用到大量的當(dāng)下議題之中。”比爾·蓋茨將自己的感慨付諸行動(dòng),斥巨資資助“大歷史項(xiàng)目”(Big History Project),旨在對學(xué)生的中學(xué)階段推廣大歷史教育,目前已在全球數(shù)千所大學(xué)和中學(xué)設(shè)立大歷史課程。

大歷史學(xué)派創(chuàng)始人大衛(wèi)·克里斯蒂安也稱贊《大歷史與人類的未來》:“這是迄今最好的一本大歷史理論著作。從宇宙學(xué)到地質(zhì)學(xué),從生物學(xué)到人類歷史,大歷史將所有學(xué)科的核心概念和范式聯(lián)系起來。它把科學(xué)和人文融合成一個(gè)現(xiàn)代的、基于科學(xué)的起源故事。對于任何想了解迅速發(fā)展的新領(lǐng)域的人來說,這都是一次非常必要的閱讀。”“斯皮爾帶我們向前邁出了重要的一步,他闡釋了一種每個(gè)人都讀得懂的大歷史。”(《世界歷史雜志》)

大歷史理論究竟有多迷人?下面這些文字或許能讓我們一窺究竟。

大歷史導(dǎo)論

這本書講大歷史,即將人類史置于宇宙史大框架下的歷史,從宇宙開端到當(dāng)今地球上的全部生命。大歷史儼然不同于既有的學(xué)術(shù)界通行的人類史,在大歷史中,人類的歷史是從整個(gè)自然史的視角加以審視的,始于“大爆炸”。做大歷史研究,是為萬事萬物如何演進(jìn)至今提供現(xiàn)代科學(xué)的答案。因此,大歷史為讀者理解整個(gè)人類的歷史提供了嶄新的敘事,使我們能夠?yàn)樽约涸跁r(shí)空中的發(fā)展定位,而這是任何其他形式的學(xué)術(shù)史迄今所無力做到的。此外,大歷史還有助于我們創(chuàng)立一種新穎的理論框架,原則上能夠?qū)⑷祟惾康目茖W(xué)知識整合其中。

雖然大歷史課傳授的知識在學(xué)術(shù)圈里都很容易找到,但這些知識卻極少以某種統(tǒng)一的歷史敘事形式呈現(xiàn)出來。其原因在于,在過去的200年里,大學(xué)業(yè)已分化成為數(shù)眾多的專業(yè)和院系。而自20世紀(jì)80年代起,從歷史學(xué)家到天體物理學(xué)家都紛紛在專著和文章中書寫新的統(tǒng)一的宏大歷史綜論。

Big History

要理解本書所提出的歷史觀,讀者有必要先回顧一下歷史研究是如何進(jìn)行的。哈佛大學(xué)歷史學(xué)家唐納德·奧斯特洛夫斯基(Donald Ostrowski, 1945— )曾言簡意賅地指出:“我們不可能準(zhǔn)確無誤地研究歷史,因?yàn)闅v史已經(jīng)過去了、不在了。”奧斯特洛夫斯基這樣說,指明了一個(gè)無可否認(rèn)的事實(shí),即我們對歷史的全部認(rèn)知只能來自當(dāng)下,因?yàn)槿绻麤]有當(dāng)下的知識,我們?nèi)绾文軌蛘J(rèn)識歷史呢?這一原理既適用于宇宙史,也同樣適用于人類史。這一歷史知識只能潛藏于當(dāng)下的觀點(diǎn)對歷史學(xué)家而言并非新知,卻鮮有清晰的表達(dá)。在筆者看來,這一問題在大歷史中比在傳統(tǒng)歷史敘事中更顯突出。

因?yàn)闅v史全部的證據(jù)只能在當(dāng)下,所以要?jiǎng)?chuàng)造一種歷史敘事就必然意味著要對當(dāng)下的證據(jù)做一番解析,而解析的過程也脫不開自身的歷史。之所以如此乃緣于我們要體驗(yàn)周圍的環(huán)境以及自身的存在都離不開這樣的解析過程。結(jié)果是,全部歷史敘事都是某種形式的重新建構(gòu),也因此會(huì)隨著時(shí)間的推移發(fā)生改變。還有一點(diǎn),就是歷史研究不可能得出確定無疑的結(jié)論,而只能是某種趨近歷史真實(shí)的真實(shí)。換言之,絕對真實(shí)的歷史敘事根本不存在。這樣說好像意味著歷史可以無窮多的方式加以審視和解析,但在我看來,倒不是這樣。如同其他任何一門科學(xué),檢驗(yàn)歷史重構(gòu)真實(shí)性的主要依據(jù)是其是否,以及在多大程度上,能夠以一種極簡明、極確切的方式與現(xiàn)存數(shù)據(jù)相呼應(yīng)。但有一點(diǎn)也不容否認(rèn):任何歷史重構(gòu)都只能涵括經(jīng)史學(xué)家篩選的有限的語境和少許的數(shù)據(jù)資料。

亞歷山大·馮·洪堡在德國柏林奧拉寧堡大街67 號自家的圖書館

我們?nèi)康臍v史知識只存于當(dāng)下還意味著:對于那些曾經(jīng)發(fā)生但卻未留下任何痕跡的歷史事件,我們不可能有任何認(rèn)知。甚至對于那些曾發(fā)生也確曾留下痕跡的事件,如果還沒有被發(fā)現(xiàn)或解析,我們同樣不具有任何認(rèn)知。而這樣的歷史事件可能是最大量地存在的,雖然對此我們永遠(yuǎn)也無法確認(rèn)。對歷史研究中的這一疑問極少被史學(xué)家關(guān)注,這一點(diǎn)本身頗令人驚奇。不過話說回來,如果現(xiàn)實(shí)情況與此恰恰相反,即對于歷史上曾發(fā)生的所有事件,我們能夠擁有和支配全部的詳盡信息,那我們則會(huì)被大量存在的信息完全淹沒。更進(jìn)一步,如同威廉·麥克尼爾曾言,從事令人信服的歷史重構(gòu),其訣竅在很大程度上就是弄清究竟是哪些事件被排除在外了。其結(jié)果,全部的歷史重構(gòu)都不過是臨時(shí)拼湊的斑斑點(diǎn)點(diǎn),就像地圖一般。

要進(jìn)行令人信服的歷史重構(gòu),我們至少要做兩件事:第一,要弄清數(shù)據(jù)產(chǎn)生后自身所經(jīng)歷的歷史,包括被人發(fā)現(xiàn);第二,要弄清這些數(shù)據(jù)能夠闡明歷史中的什么問題。毋庸置疑,任何學(xué)術(shù)史研究都必定涵括這兩項(xiàng)重構(gòu)的工作,雖然有時(shí)這一點(diǎn)并不明白交代。就大歷史而言,美國暢銷書作家比爾·布萊森(Bill Bryson, 1951— )的《萬物簡史》(A ShortHistory of Nearly Everything)非常精彩地闡釋了前一種歷史重構(gòu),而大衛(wèi)·克里斯蒂安的巨著《時(shí)間地圖:大歷史,130億年前至今》(Maps of Time: An Introductionto Big History)則致力講述整個(gè)歷史。與后者不同,布萊森的歷史不包括人類史,這可能是因?yàn)槟菚r(shí)以全球?yàn)閱挝恢v述人類史的傳統(tǒng)還沒有形成。

不可思議的大歷史

歷史研究,包括大歷史研究,是持續(xù)不斷的有關(guān)歷史事實(shí)的觀察和理解的討論,并憑借這一做法,建構(gòu)最可信的歷史發(fā)展圖景。這種種建構(gòu)和敘事正是人們對過去歷史的回應(yīng)。只不過在現(xiàn)實(shí)中,這類問題卻經(jīng)常陳述不清,有時(shí)干脆被省略了。這樣的話,其得出的結(jié)論或歷史回應(yīng)就會(huì)顯得無中生有或憑空而來。比如,《圣經(jīng)》中的《創(chuàng)世記》(Beresheet/Genesis)對宇宙時(shí)空及地球、生命和人類起源的根本問題給出的是宗教神啟的答案,但上述問題本身卻沒有提及。而帶著上述問題研究圣經(jīng)故事,人們就會(huì)看清其中有關(guān)人類起源問題的討論,以及對相信這類故事的人們來說其所給予的答案是多么令人信服。若全世界的學(xué)者都這樣地對宗教故事加以研究,他們也會(huì)將宗教神啟故事及相信宗教的那些人置于一個(gè)嶄新的社會(huì)科學(xué)視角來看待。

現(xiàn)代學(xué)者的歷史敘事雖然給出的是基于學(xué)術(shù)的歷史回答,但對上述根本問題仍經(jīng)常三緘其口。不過我們一定要記得,而且要如是教導(dǎo)學(xué)生,那就是所有知識,包括大歷史知識,都是富有好奇心的人對近乎無窮盡的各種問題求取答案的結(jié)果,而求取答案的過程也是一個(gè)永無休止的對話且時(shí)刻處于某種具體的社會(huì)語境之中。確切地說,大多數(shù)學(xué)術(shù)研究并不特別關(guān)注那些帶根本性的問題,而只試圖求解較小較具體的問題,但原則上,哪怕是這些小的問題的答案也應(yīng)該能夠嵌入整體的宏大歷史框架內(nèi)。所以,大歷史敘事必然是眾多學(xué)術(shù)研究成果的集合,無論后者的規(guī)模是大還是小。

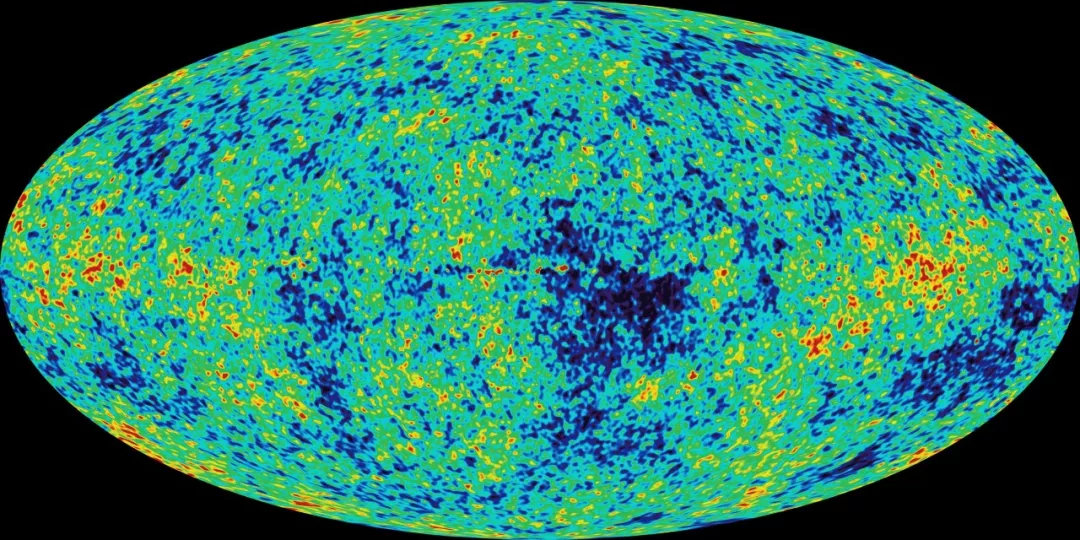

宇宙背景射線的變異說明最早的復(fù)雜性已經(jīng)涌現(xiàn)(來源:美國宇航局)

人類對歷史的建構(gòu)可能非常不確定,但其唯一可聲言確定不移的仍離不開歷史。顯然,對于未來的發(fā)展,我們手頭沒有任何確鑿的數(shù)據(jù)可以說明,我們所能有的只是在現(xiàn)有數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上勾勒出未來可能的大致輪廓。有人主張當(dāng)下是可以有確定說法的,但很不幸,所謂當(dāng)下同樣是個(gè)稍縱即逝的范疇。我們盡管可以說當(dāng)下即“現(xiàn)在發(fā)生的事”,但一旦我們談?wù)摦?dāng)下,當(dāng)下卻已經(jīng)成為過去。這對科學(xué)實(shí)驗(yàn)也是一樣。在從事科學(xué)實(shí)驗(yàn)的時(shí)候,我們想要確定的現(xiàn)實(shí)卻一勞永逸地過去了。不過,我們能夠抓住的—如果我們的工作做得足夠好的話—卻還有觀察數(shù)據(jù),而觀察數(shù)據(jù)更具持久性,當(dāng)然這還取決于我們是否做了恰當(dāng)?shù)挠涗洝=Y(jié)果,我們對當(dāng)下的研究無可避免地成為對歷史的某種形式的建構(gòu)。正因此,我們說歷史研究是科學(xué)知識最杰出的全部。

歷史研究無可避免地要使用某種時(shí)間框架,只有時(shí)間框架確定了,我們才可能依此對業(yè)已發(fā)生的歷史事件進(jìn)行排序。在過去的數(shù)個(gè)世紀(jì)里,史學(xué)家們曾花大力氣構(gòu)建了相對可信的歷史時(shí)間框架,也因此成為歷史的骨架。當(dāng)然這一歷史時(shí)間框架是以地球?yàn)橹行牡模厍驀@太陽的周期性旋轉(zhuǎn)(界定了年)和其本身的自轉(zhuǎn)(界定了日夜)對人而言也成為穩(wěn)定的標(biāo)志,讓人類能夠依此把歷史的時(shí)間框架進(jìn)一步劃分為日、周、月、年、十年、世紀(jì)和千年。就近期大約1 萬年的人類史而言,地球的公轉(zhuǎn)和自轉(zhuǎn)基本上還算穩(wěn)定,不至于對研究者的時(shí)間建構(gòu)造成什么大不了的問題。可一旦我們開始審視大約46 億年之久的地球的歷史,就會(huì)發(fā)現(xiàn)地球的自轉(zhuǎn)實(shí)際上是在不斷放緩,而且我們也無法確認(rèn)其圍繞太陽的公轉(zhuǎn)是否也曾發(fā)生變化。換言之,歷史上的年可能不同于現(xiàn)在,而相比過去,日夜實(shí)際上已經(jīng)縮短了許多。

因?yàn)樵诖髿v史中,我們要追溯到宇宙的起源——據(jù)說是發(fā)生在138億年前,因此遠(yuǎn)在太陽和地球問世之前——所以上述問題會(huì)變得愈發(fā)嚴(yán)峻。顯然,我們除了從現(xiàn)在和地球的視角觀察之外,不可能有其他的辦法去追溯宇宙開端留下的早期遺跡。也正因此,我們的大歷史建構(gòu)也無可避免地要以基于地球的時(shí)間框架為基,下限為當(dāng)下或現(xiàn)在。我們根本不可能有任何其他的時(shí)間框架來從事建構(gòu)。因此,大歷史敘事的時(shí)間框架必然也是以人類為中心的。當(dāng)然這并不意味著宇宙演化就是以地球?yàn)橹行恼归_的,這里只是說大歷史的敘事中心依然是現(xiàn)在。

----------------

本文節(jié)選自《大歷史與人類的未來(修訂版)》

大歷史與我們的未來(修訂版)(見識叢書35)

作者:[荷] 弗雷德?斯皮爾

譯者:孫岳

出版時(shí)間:2019年6月

中信出版社·見識城邦

大歷史可以為我們理解自宇宙大爆炸至今的一切歷史提供框架。通常,在學(xué)校里,科學(xué)和歷史是分開教授的——有專門的物理課,也有專門的講述文明起源的課程——但是大歷史打破了這一界限,它將人類的過去置于生命、地球和宇宙的歷史之中,已然成為一種解釋自我和周圍萬事萬物得以成形的美妙方式,當(dāng)今世界的任何問題都可以在大歷史中得到解釋。

從宇宙學(xué)到地質(zhì)學(xué),從生物學(xué)到人類歷史,《大歷史與人類的未來(修訂版)》將眾多學(xué)科的核心概念和范式聯(lián)系起來,構(gòu)建大歷史框架,解釋了大歷史運(yùn)行的原理,為人類的未來提供了新的見解。此外,本書還包含了各種“小歷史”和科學(xué)觀念說明,讓我們認(rèn)識到宏大概念如何與日常生活聯(lián)系在一起,闡釋了一種每個(gè)人都讀得懂的大歷史。

大歷史是見識城邦的重要出版產(chǎn)品線,目前除了《大歷史與人類的未來》,我們還出版了《時(shí)間地圖》《起源:萬物大歷史》《簡明大歷史》等大歷史類型圖書↓

-End-

見識城邦

中信出版集團(tuán)社科人文品牌

為獨(dú)立思考的人服務(wù)

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司