- +1

沈潔:清末民初新思潮是如何經上海傳遍全國的

上海成為晚清中國的文化中心,有得天獨厚的條件,諸如政治環境、經濟狀況、人口結構等等。以營業額論,清末書業,全國大約每年不過四五百萬元,而商務印書館一家獨占其三分之一,文明書局、中國圖書公司、集成圖書公司等合占三分之一。至少有三分之二以上的營業額集中在上海。各類型的圖書重鎮也均在上海:

教科書以商務文明兩書局編譯最早,至今已成書業之重心。至專門科學之書,科學儀器館固曾譯之,新學會社則譯印農學諸書,至今猶未已也。至政治、歷史諸書,廣智書局、作新社均有譯本,旋亦中止。

從甲午到民初,上海的出版發行機構多達四十余家,占當時全國五十余家的80%左右。上海作為中心地,新知識、新思想由此擴展到全中國的各個地方,從通都大邑到鄉野村塾。在可見的各類清末民初閱讀記憶中,“上海”作為一個關鍵詞頻繁出現,這也提醒我們,集于上海的這樁有關啟蒙的生意,對改變中國人的思想有多么深遠的影響。

報刊、書籍從上海向內陸擴散,主要有以下幾種途徑:

(一)書局設立分號

各主要書局在其他城市設立分局,這是新式讀物向外傳播的最主要途徑。比如,在北京,商務印書館、錦章書局、點石齋等書局都設有分局;在天津,文明書局、有正書局和商務都相繼設立了分局;南京、漢口、重慶等城市,多由上海的大書局出資設立分號,也出現了一些零售新書的小書店。姚文枏《上海鄉土志》中就把上海的書坊、儀器館視為“增進學生之知識、輸入內地之文明”的“間接”。

隨向我母要一些散碎銀子(其時銀元在成都尚少通行市面),到成都青石橋街商務印書館分館,去陸續買得《塊肉余生述》《刦后英雄傳》《劍底鴛鴦》《吟邊燕語》等不下十余種的林紓譯作,讀后方知世界之大,品類之盛,令人不覺悠然神往。因為常去商務印書館成都分館,對于該館新到之書,由于好奇,信手買歸,更得讀嚴復的《社會通詮》《法意》《群學肄言》等書。這類新書比之我一向所讀舊籍,可以說另是一番境界;雖然我其時對于外國文學與社會科學并不了解,然而總感到天外有天,理外有理,學不限于一國,師不只于常師,因此引起我出門求學的動念。

商務出品或售賣的圖書,成為內地青年學子接觸新知識和新世界的媒介,從這里開始,他們掙脫有限的、閉塞的城市與鄉村,向更廣闊處尋找未來,重新思考民族的前路。從這一意義上講,以商務為代表的新式出版機構在中國近現代思想史和救亡史上厥功甚偉。

除商務為典型,滬上稍有規模的書局都在國內其他省份設有分局。如同樣以出版教科書為主的文明書局,開辦之初就在京、津、保定等地設立了分局,并直接為直隸各學堂提供教科用書及從上海選購的各種時務新書。北京分局從上海總局轉運新書,平價出售,不加分文,以方便北方學堂所用。在天津,文明書局設立孟晉協記書局,統一發行文明書局出版的教科書。1903年在保定設立兩處分局,專門為直隸全省學堂供應教科書,價格仍以上海文明書局總店為準,不加運費。“于寒士便益實大……專以開通風氣為己任,其苦心尤足嘉尚,是真不愧為文明二字矣。”點石齋申昌書室,有上海、北京、杭州、漢口4處發行機構;另在香港、廣州、煙臺、安慶、揚州等地設書報代售點7處。點石齋還認為,代售機構雖已叢繁,“然究難周遍。恐有遠無分局之處,苦難購取者,則請托信局代買。遞寄極為妥便,可以無虞。”在南寧、沙市、鎮江等地,設信局代售16處。發行與銷售網絡,既開闊又多樣。

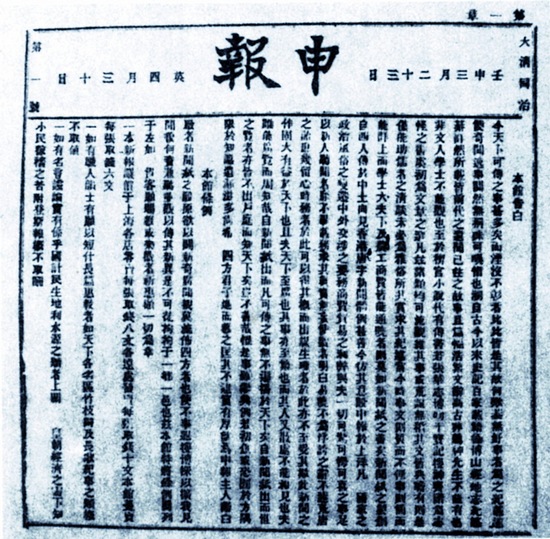

從晚清報刊中習見的書局廣告來看,當時上海的書籍不僅通過專門的書業機關發行,還有不少是通過一般商號代售的。這些商號包括洋廣貨號、筆墨店、紙號、煙袋店、皮荷包店、線行、藥鋪、煤號、木行、坐褥店、雜貨店等等。比如,點石齋申昌書室,就在天津、北京、蘇州、興國、福州、寧波、武昌設有商號和個人代售處8處。周越然曾回憶說,他小時候購買的許多西書都是通過一個“中西大藥房”的經理從上海代購的。除大的書局,很多大的報館也選擇在外地設立分銷店,以廣銷售。據廖梅統計,《時務報》在全國18個省共有75個城鎮、國外有5個城市設立了202個代售點,其中主要是公館、藥房,書坊僅有11個。另以影響最大的《申報》為例,1873年初就在杭州設立了第一個分銷處,以后又在寧波、蘇州、南京、揚州、北京、天津等地設立分銷處,到1881年2月,共設17處。到1887年又增加了15處,到1907年,又在桂林、哈爾濱、海參崴及國外日、英、法等地設分銷處,由遍布國內發展到進軍海外。從這些精心設置的發行網絡和銷售方法來看,上海在晚清的啟蒙運動中有效地發揮了文化中心的作用。而分局與分銷處的設立不僅拓展了市場,同時也更加穩固了上海作為全國出版中心的地位。

(二)書商販運

除上海的新書業較發達外,其他城市均處于初興階段,缺乏編印新式書刊的條件,因此多從上海進貨,在本地零售。北京的琉璃廠銷售新學書籍和教科書的書局,如晉華書局、博文書局、第一書局、北洋書局、直隸書局、書業公司等,即大都從上海進書。

書業在新與舊之間的轉徙,上海,便是此“新”權勢之中心。在昆明,有一家祟正書局派員駐滬采辦書籍,并在大理開設分號。在湖北,改試策論以來,各趕考書店“自七月半后驟增二十余家,多系由上海運販而來,銷路甚旺,聞每店每日皆可售洋一二百元。”包天笑回憶說,在蘇州,要買新書,非到上海去不可。顧頡剛也記述過,少時常到玄妙觀的市場上去看書,“那里的小書鋪和書攤上賣的大都是上海書店的滯銷書,價錢便宜。”

開明書店的夏頌萊所著《金陵賣書記》及王維泰所著《汴梁賣書記》更具體地呈現了上海書商向內地販運新書的故事。夏頌萊是開明書店的主持者,1902年南京鄉試,在前后約一個月時間里,開明一共賣出了圖書3000余冊,光顧的主要是各地來南京赴考的士子。售出的書以歷史書為多,共賣38種893冊,政法、科學、地理書售出數僅次于歷史書,分別為27種533冊,28種427冊和19種331冊。第二年會試,夏頌萊會同書店股東王維泰又赴開封售書,共攜帶書籍20多箱200余種。抵達開封后,在考棚街租了間房,掛上“開明書店專售新書”的牌子,并寫了一些“廣開風氣,輸布文明”的招貼,貼于大街小巷以招徠顧客。像這樣的書籍轉運工作,在晚清并不少見,這不僅使得身處內地的士子有機會接觸到新的知識和新的思想,也為科舉改革的順利推行提供了一定條件。

(三)官府、學堂赴上海采購新書

書局、書商以外,甲午以降的啟蒙空氣中,一些開明官員也在積極開展經世類、時務類書籍的推廣。比如,喀拉沁親王派員赴上海各書局購辦文明書籍,“以備該地方設立學堂之用。”1903年,直隸學校司奉袁世凱之命,通飭各屬,購買文明版《蒙學讀本》3000部和《皇清政治學問答》初、二編3000部,分發給所屬各學堂,并請學堂從速核定數目上報,以便續購、轉發。山西巡撫岑春煊也派人去上海“購時務書籍到晉貶價出售”。商務印書館編印的大型法政叢書《漢譯日本法規大全》(共80本,定價25元)一出版,兩江總督端方就訂購了200部,“頒發寧蘇兩屬,并飭皖贛兩藩司備價各購二百部,一律頒發,以為政界參考之助。”山東巡撫楊士驤亦應盛宣懷之請,下文部屬訂購此書,“足為政界學界研究之助”。這些封疆大吏,或出于政績需要、或“咸與維新”,或真心開通,都在積極將文化中心上海的“文明”輸入到內地。

疆吏以外,更多的是學堂在充當“轉運”新書、新知的角色。如,保定蒙養學堂“皆以文明書局所編《蒙學全書》為課本”,保定官書局還到上海購回數百部,運來分發,“以應各學堂之用。”青州府知府“曾經托人在上海買了十部資治通鑒(某書局石印的),分給學生們圈點,供給他們研究史事之用。”包天笑和他的同伴去青州的路上途經上海,曾去書店選購了一些教材與教學參考用書,“以資應用”。普寧人黃天鵬回憶說,當維新的潮流來到家鄉這個荒僻的小縣,他從家塾進入學堂,最高興的事情就是學堂里有汕頭和上海的報刊,可以滿足他的好奇心和喜新性,自此也開始注意新聞、關心時局。魯迅在南京礦路學堂閱讀《天演論》的故事已膾炙人口,周作人回憶水師學堂的讀書經歷時也說:“所看的漢文書籍于后來有點影響的,乃是當時書報,如《新民叢報》、《新小說》、梁任公的著作,以及嚴幾道、林琴南的譯書,這些東西那時如不在學堂也難得看到。”錢均夫回憶在杭州求是書院傳閱新書的情形,各同學將自閱之《時務報》《清議報》《新民叢報》《譯書叢編》等置于公共書架,凡同學均可自由借閱,并在除星期日外的每天夜飯后、自八時至九時,聚集室內,討論各自的閱讀心得。他們還集資訂閱《杭州白話報》二十份,分送給附近茶坊酒肆,供路人閱讀。而馬敘倫的回憶則說,教員室的報紙本不許學生閱覽,但他的老師陳黻宸則常常把報上的時事講給學生聽,還把《天演論》《法意》《明夷待訪錄》一類書籍介紹給學生。這些報刊、新書大都印刷或轉運自當日中國的出版中心——上海,學堂在教授新知識的同時,在更大范圍內開啟了年輕一代接觸新世界的大門。

學堂中師生之間的傳遞是一路,學堂之外還有開明紳士、新興的知識人群體也在不同程度承擔著傳遞新書、新知的責任。1898年春,江左漢記書局在漢口創辦閱報總會,其告白云:

本局蒙上海等處各報館委售旬報、日報十余種,類系指陳時務,通貫中西,為有志經世者不可不閱之報。茲特設立閱報總會一所,將各報備齊,以供眾覽,并備茶煙以為消遣之資,尚懇諸文人學士隨時惠臨,為荷。本局并可代人定購各報。

像這種閱報社的設立,各地都有。社中不僅有報紙,也會零星購買新書,是一般貧寒士子新式閱讀的主要途徑。在四川,富紳集資創設廣學會,在上海購買各種圖籍,來渝發售。以其贏余刻書,并擬開看書公會。1898年夏,蘇州紳士董濂夫在當地創辦閱報公會,其創辦目的即為:

現因八股已廢,士尚實學,上海時務、新學、經世、格致、農學各報,皆議論宏通,切中時弊;唯名目繁多,寒士無力購取,未易全覽,故創設一會,將各報每種購全十數份,借人觀閱。

在蕪湖,汪孟鄒1903年開辦科學圖書社,主要業務就是出售上海出版的時務新書,向士子們傳播新知。1904年《安徽俗話報》上刊登蕪湖科學圖書社廣告:

本社創設宗旨為輸入內地文明起見,去秋開辦情形已登日報,近復增集股本,力圖擴張,特約日本東京同鄉諸君,并委派妥友駐滬,專司采辦所有東京、上海新出書籍、圖畫、標本、儀器、報章等件,務求完備,以副同人創辦之初心。

1907年,孫詒讓赴上海考察學務,并訪問了上海的幾個著名書局,采購新書三百六十四冊。開民智、興教育是這些先覺的讀書人投身于新書業的抱負,東京和上海成為他們汲取新思想的策源地。由上海向內陸的輻射,就是通過這樣一個一個的學堂、一個一個的讀書人,接續、傳揚,新的知識與思想才得以在清朝的最后十年間如此迅猛地鋪陳開來,科舉改革也在這十年間最終完成。

(四)郵路與師友傳閱

還有更多零星的、散碎的閱讀是通過郵路從上海向廣大的中國內地傳播的。章開沅研究辛亥革命時期的社會動員,曾有過“東京—上海為軸心的革命輿論”的論斷。革命書刊許多在日本編輯、印制,而后通過郵路、留學生傳播等各種方式流入國內,上海則在這一網絡中處于樞紐地位。上海為什么能夠起這么重要的作用,革命黨人雷鐵厓說得很明白:

上海者,中國最開通之第一埠也。全國之風氣,由其轉移;全國之思想,由其灌輸。上海發一議,舉國之人即隨之風靡,曰上海得風氣之先者也。吾儕僻居內地,孤陋寡聞,步趨其后,必不失于正軌。以故年來風潮率由上海開其端,是可見上海為舉國之導師,關系全國之人心,即關系全國之存亡者也。

上海是晚清中國最重要的通商口岸,有著便利的水陸交通。這直接促成了上海作為文化輻射中心點的角色。留日學生將書刊向國內傳輸,一般先在上海設總發行處,再通過長江流域向南北輻射。上海在這一傳播網絡中,發揮了樞紐和傳播鏈的雙重作用。

《新聞報》最初的銷售路線,據孫玉聲《報海前塵錄》說,當時火車未通,送往外埠的報紙,皆由小輪船和信局的腳劃船遞送。為加快送報速度,館主斐禮思別出心裁,雇傭一個挑報人,每晚12點以后,將已印成的明日報紙先發若干份,捆作兩大包,挑送至南翔鎮白坑缸地方河濱,河中預先雇有小劃船一艘,載入船中,連夜開駛,次日午后即可到蘇州。由都亭橋分館當日批售,立時購取一空,故蘇州可以有當天《新聞報》。無錫、常州、鎮江等處,由蘇州寄出,也可以比別地方早。包天笑曾詳細記錄過閱讀通過郵局里“腳劃船”飛送《申報》的情形:“昨天上午所出的報,今天下午三四點鐘,蘇州已可看到了。”上海與蘇州通火車后,則當天下午就能看到《申報》了。徽州的讀書人也主要是通過郵寄獲閱上海報刊的。在績溪,未設郵局以前,閱報者寥寥無幾。希望了解時局的人,往往要想方設法才能看到報紙。而在郵局開設之后,閱報者逐漸增多,根據清末調查的報紙銷數,約在百份以上。在休寧,上海的《神州日報》《時報》《中外日報》《申報》《新聞報》《輿論》和《女報》等,都是通過屯溪民信局寄送的,約有10份左右,由郵局寄送的約在50份左右;此外,紳、學、商各界訂閱的《東方雜志》《教育雜志》《衛生報》《醫報》和《國粹報》,也有大約10份。而上海亦是近代徽商麇集之區,再由他們及其親朋向家鄉傳布,因此上海新聞界、出版界對徽州的影響很大。《祁門民情之習慣》記載,祁門雖然地處山區,但當地人一向喜歡閱讀京報閣鈔。自從滬上報館紛紛開張,購閱者也逐漸增多。據清末調查顯示,除縣、學兩署以及城鄉各學堂之外,城內銷報14家,東鄉滸溪銷報2家,南鄉平里、鳙溪等處銷報6家,兩鄉歷口、閃里等處銷報4家,北鄉善相等處銷報2家。在黟縣,客居外地的經商者,往往將自己讀過的報紙寄回家鄉,所以當地人也能夠看到外埠出版的不少報紙。與此同時,通過上海郵局直接寄達的報紙也有十數份。

黃天鵬在《中國新聞事業》一書中談到:

郵電與新聞事業之繁榮,至有關系。……明清信局興起,近世報紙最初遂托附之以銷行,及光緒時,設郵局,交通四通八達,報紙遂由郵局傳遞,且訂專章,受有優待之例,報紙之銷行受郵局之助至多也。

到1903年,大清郵政已經擁有總局33處,分局七百余處,除甘肅蘭州外,其他省城均已通郵。而截至1907年底赫德回英前夕,全國各州府縣則已經擁有郵政局所等二千八百余處。這些深入中國腹地的郵政機構為近代報刊的發行提供了廣闊而暢通的渠道。

書籍、報刊由上海寄往內地,繼而又在師、友中間傳閱,以各種方式進入到青年人的閱讀視界,影響他們的思想并不斷擴散。在各式各樣的晚清閱讀回憶中,有關于“上海”的記錄幾乎無處不在。朱經農回憶說,戊戌以后熊希齡革職回鄉,帶了許多上海制造局的新書,少年朱經農正是從這里開始他的新式閱讀的。后來,熊希齡還經常到上海去采辦圖書和儀器帶回湘西,籌備開通家鄉風氣。他還在常德開辦了一家啟智書局,專門從上海運新書報來賣。朱經農說他們兄弟幾人,空閑的時候經常跑到書局去“看白書”。熊希齡還告訴書局里的職員,開書店的目的,是為了開通風氣,只要他們肯來看書,不買也不要緊。曹聚仁說:

先前,我們的《申報》從上海來,至少得經過半個月的轉折遞送,才到了育才學園。大家輪著看來看去,看上半個月,才轉到蔣深塢一位遠親手中去。于是那位鐘家老伯用看《通鑒》的眼光看一個月,才把那份申報送回來;于是,他就憑著這份隔年歷本到墩頭市去發一番議論。

蕭瑜則回憶,家中從上海訂閱書刊,先寄到湘鄉縣城,派人走三、四十里到縣城取,一次寄三本、五本,工人一送到家,祖父先在燈下細看。一面看,一面議論,有時長聲短嘆。父親取去另外幾本,也在燈光下趕忙看,用硃筆圈點加注,有時還用另一本子抄下。近鄰遠鄉也時有人差工役來借閱。朱峙三的父親則在信局森泰昌定了一份《申報》,從那里,少年朱峙三開始了解“世界大勢及中國應興革之事”。陜西人吳宓同樣接受著來自上海的啟蒙:1902年吳宓九歲,在家中由繼母教讀,以葉瀾、葉瀚兄弟所編印的《蒙學報》為課本,兼讀《泰西新史攬要》、《十九世紀史》、《地球韻言》,《世界地理》等書。家中還訂閱《新民叢報》,按期自上海由郵政局寄送。浙江人茅盾也有類似經歷,由母親在家中教其讀書,用的教材就是上海澄衷學堂的《字課圖識》《天文歌略》和《地理歌略》。他父親還經常根據《申報》上的圖書廣告買些聲、光、化、電的書,還有一些介紹歐美各國政治、經濟制度的新書。張恨水回憶他的寫作生涯,也說到,在風氣尚為閉塞的內地,唯一能讓他找到點新知識的,只有上海的報紙;從報紙上,他知道了這世界不是四書五經上的世界,“我一躍而變為維新的少年了。”四川的郭沫若則是通過在省城讀書的哥哥而接觸到“上海”的:《啟蒙畫報》、《經國美談》、《新小說》、《浙江潮》等書報源源不絕寄到家中,是他的課外書籍。這些書報以外,還有各種上海蒙學教科書,如格致、地理、地質、東西洋史、修身、國文等等,在家塾中被用作課本。安徽人楊亮功的蒙學教育也來自于上海,他的老師是上海格致書院的畢業生,常常訂購文明書局出版的史、地、動植物等各種小學教科書,向學生傳授新的知識。湖南人馬非百,他的父親是廢八股、改策論后考取秀才的,深受維新思想的影響,他從外面帶回來不少有關維新、時務的書籍,并將村內私塾改成兩等小學堂,也是采用上海文明書局出版的“蒙學十七種”為教材。陳布雷的“上海閱讀”則更為便利,他的大哥在上海經營出版業,因此經常從滬上帶回或郵寄新書和報紙雜志,陳布雷說,那時的他為求知欲所驅使,“泛濫涉獵,有如饕餮”。

“上海”成為那一代青年學子開蒙、啟志的精神之源,代表了啟蒙與生意之間的合為、合歡。1902年,在南京陸師學堂讀書的汪希顏寫給績溪老家的弟弟汪孟鄒的信中,談及從上海購閱新書、新報,日夕觀覽,一下用了四個“大”字來形容彼時精神之振奮——“大鼓志氣”、“大作精神”、“大拓胸襟”、“大增智慧”。梁任公、嚴幾道們的啟蒙事業,經由上海的報人、書商擴展到內地,到士人之耳聞目睹。這些曲曲折折的郵路和師友間薪火相傳的痕跡為我們清楚地畫出了一條啟蒙流衍的路徑:從思想者的上海到書商的上海,從上海到全中國,從傳統到現代。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司