- +1

地震后的迷茫:一位災區喪葬師的自述

【編者按】

一個帳篷十二平米,放置了三張竹涼床,可供三戶人家作為臨時避難所。

地震發生后,宜賓長寧縣人張書江和女兒以及現在的妻子擠在一張床上,在不安和憂慮中入眠。

6月17日到7月4日,大大小小的余震在四川宜賓長寧縣和珙縣之間來回躥動。53歲的張書江5年前再婚遷居來到長寧縣雙河鎮葡萄村,即“6·17”6.0級地震震中。震后,作為喪葬師的他經歷了十多年來最為沉重的一次送葬。

口述人:張書江

葡萄村的葬禮

我是五年前來到葡萄村的,帶著13歲的女兒跟現在的老婆結婚,她前夫患癌癥去世了。她有個兒子,對我挺好的。

我做喪葬生意,村里有四五家在做,大多是年輕人,而我今年53歲,從38歲開始跟著弟弟做這行。唱哀曲、吹嗩吶、打鼓、敲鑼、寫毛筆字、剪紙花等這些技藝,都要學會。每次出外主持喪葬,會持續三到五天不等。賺得多時一個月有3000元,平時就一兩千元,能賺就賺點。

在雙河鎮的這幾年,生活還算平靜,年年都有小的震動,我都習慣了。只有這次,光我們村就走了5個人。

李家老兩口下葬那天,落了好大的雨。(編者注:“6·17”地震中,雙河鎮葡萄村八組李家祖孫三人不幸遇難。)

他家在高速路交叉口旁,傍晚收費亭燈光亮起,倒塌的房屋大咧咧地垮在那。

小孫子前些日子已經下葬,這次是給老兩口送行。一大早天就灰蒙蒙的,走出帳篷,已經有人聚在公路上,商量著去李家送葬的事。我是個喪葬師,這里也稱“道士”,這次作為鄰居,來為他們送葬。

李家帳篷里有三個“道士”在唱哀曲,宜賓方言伴隨著鑼、鼓、鈸的聲音,邊打邊唱。搞喪葬服務的,看到別人家再悲慘都要忍住,會通過大聲唱曲來蓋過棺材前的哭聲。我坐在帳篷外,主家給我上了一支煙,人多了就擺(注:意為閑聊)起來了。

大概20分鐘后,發喪開始,道士念完詞后喊一聲“出!”8個人就抬著棺材往外走,我和其他人在前面拉,一路要把棺材送上南邊的山頭。

那會還沒下雨,只是霧氣重,天也暗。李家的葬禮不像平常那么隆重,但我做喪葬十多年,從沒見到送葬的人心情這么沉重。這次地震如果是我趕上了,他們也許是在抬著我去下葬。

大概走了兩公里,棺材抬到了山上。我沒休息,下山準備抬第二口。

另一口棺材停在收費亭旁的平地上,就在喪葬師在做儀式的時候,開始落雨了。鄰近有個150平米的一層舊瓦房,是個很小的私人酒廠,酒廠前面壩子(平地)上有個紅白藍相間的帳篷,里面好像有病人,做儀式時,醫生輕聲提示說小聲一點。

地震來臨時

葡萄村就挨著雙河鎮所在村,房屋在公路兩邊,我家在路北側,屋后是大片竹林。

夏天的葡萄村屬于老年人,他們耕種家里的幾丈地,喂雞和豬。閑時看看電視,串門聊會兒天。村里有老年協會,周末就聚在去年新修的村部門口跳“壩壩舞”(廣場舞)。他們邀我,我不去,覺得不好看。不出門做喪葬時,我就在家看風水相關的書,寫毛筆字。

6月17日晚上,天氣很熱,我坐在二樓中堂的沙發上看抗日劇,女兒躺著玩手機。老婆抱怨電視太吵,我關了電視到隔壁臥室躺下,睡不著就把手機聲音開到最小,貼著耳朵聽風水相關的網課。

只一會兒,床突然抖了起來,老婆一翻身就跑出門去了。我離門有點遠,聽到轟隆隆的聲音,像放鞭炮一樣,隱約還夾雜著玻璃碎落的聲音,瓶瓶罐罐跌落的聲音,板凳倒地的聲音。我把著床,震動感不強。

但我心里很慌,不知覺吼出聲來:“我要死了!”想起女兒還睡在中堂,就沒想直接跑出去,立馬右手抓起手機,左手抓起褲子,想趕緊去救她。當時停電了,震動在繼續,我把褲子夾在腋窩下面,右手使勁點手機屏幕,想趕緊打開電筒照明。跑到中堂時,燈光一照床上是空的,女兒應該已經跑出去了。

這時地震停了,我回轉頭瞥見臥室綠色的床單皺巴巴的,旁邊的衣架倒了一地,床頭柜被震得離床很遠。我拔腿開始向外跑,走到樓梯處,臺階上是屋頂掉落的磚塊,我是踩著磚塊使勁跑下來的,跑下樓之后我才一把穿上褲子。

住在一樓的繼子跟兒媳抱著孫女已經出來,老婆和女兒也在外面,老婆見到我就說,岳母還在上面。我和兒子又先后沖進去,岳母是半癱的人,她抱著門框全身發抖,動彈不得。我和兒子一人抬岳母一只膀子,趕忙提下樓來。一家7口人都到齊了,岳母坐在地上,仍在發抖。

后來開始落雨,女兒、岳母、老婆一起坐在鄰居家車后排躲雨。路上還有輛貨車,敞開式的車廂上面已經搭起了個棚,村里的女人跟小孩在里面,擠滿了整輛車。

男人們在外面,大概有幾十個,淋著雨,一晚上都沒睡。夜里很安靜,蛐蛐聲音此起彼伏,記不清那天男人之間聊了些啥,我腦子里一直在盤算接下來一家人怎么生活。

回到硐底鎮

剛來到雙河鎮的時候,我誰也不認識,不習慣這里,每天都想回硐底鎮。

硐底鎮是長寧的,但挨著珙縣近。那天珙縣也地震了,我就給在硐底鎮的弟弟打電話。我倆一起做喪葬服務,十幾年了,經常碰面,倒也不怎么習慣打電話。他說不要緊,只是稍微震動。

6月22日,珙縣又震了,這次更嚴重,5.4級,打電話過去沒人接,我打算第二天過去看看。

23號早上大清早,我騎著摩托從雙河鎮出來,開上縣道,一半的道路上搭了帳篷,路上車也不多。經過龍頭鎮上了省道,我騎得也不快,60碼只要騎半小時就能到,我就一邊騎一邊看。

路兩邊都是山,竹子插在斜坡上,兩山夾一溝,溝里的人暫時住在紅白藍的塑料布帳篷里。

經過中學時,操場上全是帳篷,到處是人,再往前是鎮政府,房子沒大礙,只是空蕩蕩的,一個人也沒有。

紅旗村在硐底鎮西邊,兩面的山一直延伸到珙縣。很早的時候,交通很不發達,上學的人也少,村民文化水平偏低。大部分人都去小煤窯打工,煤窯被封后就去采石場做工人,那是最繁重的工作,也有出外打工的。

二十多年前,我離開硐底鎮,去外面學習炭精畫像,嘗試過很多工作,后來也把家里老房子讓給了弟弟,他和弟媳修了新房。兩間磚砌平房,三面承重墻,預制板結構,屋頂還蓋著瓦。經過地震,預制板和磚砌墻之間已經裂開了。

我38歲結婚定居在硐底鎮,也是從那時候開始入行做喪葬的。那會我在農貿市場附近租了個房,還在市場里開了家店,出售喪葬用品,勉強維持生意。

那天我回到老家的時候,弟弟不在家,我看到弟媳婦跟侄兒、侄女在帳篷里躺著,帳篷是弟媳自己砍了竹子,在旁邊搭的。

這里的房子跟葡萄村沒有兩樣,排著震裂的白舊墻壁。弟弟家前面是宗族叔父家,剛修的房子損壞較輕;左邊是宗族二哥的老瓦房,已經全塌了,他正搬開瓦喂豬,太危險,我忙叫他別喂了;豬圈前是伯母家,她90多歲了,她家房子是近年來蓋的,比較牢固,她躺在屋里的床上,見到我非常激動。

看到親人都沒事,我也就放心了。下午老婆打電話來,喊我回去把家里冰箱挪出來,搬到安全的地方寄放,我也沒多停留,騎著摩托返程。

震后生活

余震來的時候,耳邊總是轟隆隆的。一到晚上,大家很早就歇下了。夜深以后,田里蛐蛐在叫,在帳篷外走來走去的只有巡邏的人。

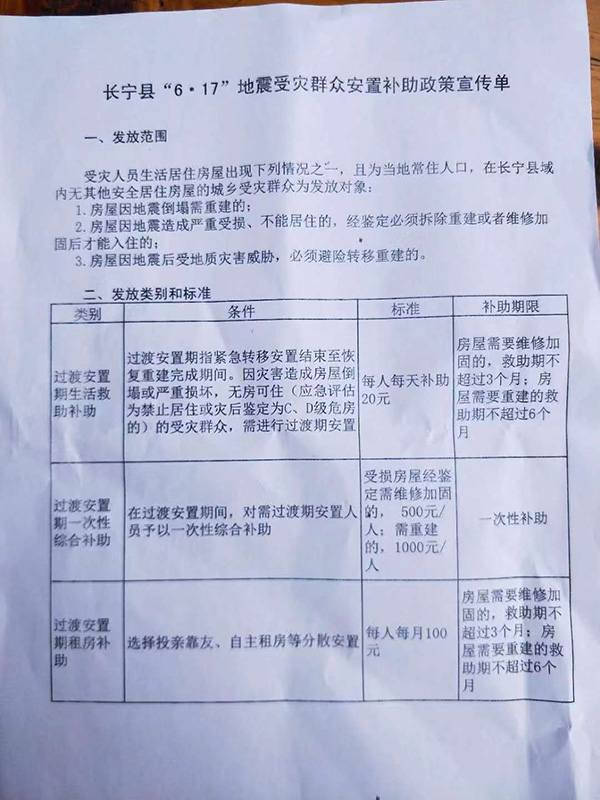

“6·17”地震后,我們五組來了9頂帳篷,9~12人住一頂。前一天岳母已被接到鎮上的小姨子家,兒子一家去了興文縣未受災的丈母娘家。我和老婆、女兒三人,與兩戶鄰居總共8個人住一間帳篷,約12平方米。太擁擠,兩天后,政府又牽起一個長條大帳篷,離我家房子50米遠,里面緊挨著能排十多張床,我就帶家人和兩張床一起搬進去了。

我們去不遠處一家竹器廠買了涼床,好在竹器廠震后仍在營業。床上的鋪蓋是救災補給發的,白底上有一個鮮艷的紅色“十”字。震后,我上身沒有穿衣服,第二天中午便回家爬上樓去,在臥室邊上迅速抓了一件黑色上衣,攜一個手機充電器就趕緊跑出來了。大夏天,竟抓了一件雙層秋衣,我還很后悔沒多拿幾件。

后來我又進去一次,給老婆和女兒拿衣服。我家的房子一樓頂是預制板,二樓頂才是現澆的。我看到樓上墻壁上有三個拇指寬的裂縫,電腦等很多物件都砸在地上,打爛了。我只是把倒在床頭的衣服連著衣架一起抱起,從二樓窗戶丟下去,接著就溜出去,一刻也不敢多留。

三餐倒不難解決。開始村民用石頭砌灶,撿廢木柴燒水,泡方便面吃。不震時,有人進房子取出面和大米,搭伙吃。有人做好飯,看到沒吃的,就喊著一塊。誰家有鍋碗,也借著用。后來政府給每戶發了兩袋米,一袋大概50斤,還有兩桶植物油。

我家門前有幾丈地,二十幾窩豇豆,四五十窩辣椒,幾窩茄子,七八窩還沒結的南瓜,與米和油一起,夠我們吃上一陣。

目前陸續在修安置房,一戶有三人以上的可住入20平方米的安置房,用彩鋼頂蓋的,膠布綁住墻面,外面圍了一圈綠網,像山上竹子的顏色。已經蓋起幾間了,還沒通電,人也還沒住進去。20平方米要掏1200元,我不假思索就掏了,帳篷里總歸不舒服。

何以為家

7月3日,長寧又地震了,4.8級,比較嚴重的龍頭鎮距葡萄村大概只有3公里遠,山頭都垮了。

那天正是中午,天霧蒙蒙的,山上聚著霧氣。

鄰居大叔70來歲了,他坐在門前的竹椅上乘涼。我和老婆正跟他聊天,沒料到地震來了,我們拔腿就跑到公路空地上。等我緩過神,才見大叔顫巍巍走過來,那時已經震完了。原來上一次地震中他韌帶受了傷,幾乎無法從竹椅上站起來。

村里大多是20多年前蓋的兩層樓房,直接由磚塊砌成,沒有植入鋼筋,屋頂直接蓋預制板居多,這樣的房子禁不起震。

那天,五組村民去隊長家里開會,事關震后住宅,每戶人都到齊了,我老婆去參加的。聽說是政府打算修建住房,需要預先登記購房的村民戶數,不過沒有一戶人家表態。

我覺得,大家并不是擔心購房質量,而是不確定購房價格按照商品住房還是災后安置房標準。

葡萄村是我的第二故鄉,但現在的住房必須要推掉,以后不知住在哪里。

老婆已經去竹器廠打工了,一天做10小時,有80塊錢,她也撿些廢竹料回來,那些竹料會在屋外的土灶里燒得噼里啪啦。

我前幾天去鎮政府幫忙修建震壞的廚房,掙點生活費。中午回家蒸點米飯,白水煮豇豆,蘸鹽吃了,繼續去干; 這幾日我也開始做喪葬了,一般早上四五點起床,晚上10點才回家。

回來后,老婆和女兒已經睡了,帳篷里亮著燈,鄰居有人在聊天。我躺倒在老婆身旁,翻來翻去,很久也睡不著。就拿包煙,裝上打火機,出去走。

晚上11點后的村子很安靜,路上一個人也沒有,隔一百多米有一盞路燈。沿公路向南走,前面丁字路邊上的收費亭也亮著燈,上空掛著個電子指示牌,紅色的字滾動顯示著“天氣預報”和“車輛慢行”。走幾丈(1丈=3.33米)遠,我就折回來,走幾個來回。

白天是滿的,只有晚上能空下來,看一眼帳篷,就開始發呆,老房子裂了,以后我們一家人到底住在哪里。

走著,熬到眼睛很澀的時候,就回去睡覺,說聲“不想了”,第二天還是會想。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司