- +1

北京大學為何叫“燕園”

全文共4659字,閱讀大約需要8分鐘。

本報記者

楊春序 信息科學技術學院2017級本科生

1952年,在中國高等學校的院系調整中,燕京大學一分為八。這年秋天,燕大的最后一批學子提著行李走出了校門,與此同時,燕大的校園也迎來了它的新主人——來自紅樓的北大師生。在學生們復課的興奮中,沒有人注意到,西門外“燕京大學”的牌匾被悄然撤換,這座著名的教會大學最終退出了歷史的舞臺。

前世輝煌

1919年,經營不善的匯文大學和華北協和大學決定合并。為了協調合并工作,兩方校董會決定邀請“德高望重”的金陵神學院教授司徒雷登擔任新大學的校長。

這所新大學的定名曾經經歷過一場爭論。在司徒雷登開始主持新學校的工作時,兩所學院都堅持使用自己的原名,互不相讓,甚至還宣稱如果不采用原名,他們會“把畢業文憑堆積在校園里付之一炬,以象征母校的毀滅”。

看著校名的問題一直拖了幾個月,性子很直的司徒雷登也不含糊,立刻向兩方提出了兩種解決方案:要么雙方各退一步,都放棄原有的校名,要么就干脆放棄合并。于是問題解決,在會議之后定下了“燕京大學”的名字,并決定由北京大學校長、著名教育家蔡元培來題寫校名。

在英文校名的問題上,燕京大學則和北京大學有過很長時間的摩擦。

在京師大學堂創立之前,燕京大學的子校匯文大學建校時就在美國注冊為“Peking University”,兩校剛剛合并為燕大時,也曾繼續使用這一英文校名。而在北大方面看來,“北京大學”和“Peking University”的契合度更高,況且匯文大學已經解散,燕大方無權再次占有這個名字。但迫于“治外法權”,北大不得不把名字改成“Government University of Peking”。盡管如此,北大校長蔣夢麟時常致函燕大,要求徹底解決校名問題。

這期間,兩校學生收到的信件經常會被誤送,得到另一所大學去領取。據說,有一次燕京大學所定的兩千冊外文書籍被送到了北京大學,等到負責人去索要時,北京大學的管理人員已經誤把書籍送入了圖書館,分散在了各個角落,只得用半年的時間從圖書館里大海撈針地揀出這些書籍歸還。

為徹底避免混淆,1925年4月燕大決定改英文名為“Yenching University”,這場有些烏龍的糾紛才真正塵埃落定。

△掛有英文牌匾的燕大校門

隨著燕大規模的擴大,司徒雷登開始籌劃為燕大選一塊新校址。因為經費不足,老校長在北京幾乎跑斷了腿。一天,司徒雷登應一些朋友之邀來到了當時的清華大學堂,其中一位朋友問道:“你們怎么不買我們對面的那塊地呢?” 于是,這座抱擁未名湖的校園就在清華園的不遠處生長起來。

經過磋商,在用遠低于市面的價格買下了如今的燕園后,司徒雷登又開始親自設計校園建筑。他提出要求:“我們從一開始就決定按中國的建筑形式來建造校舍,室外設計了優美的飛檐和華麗的彩色圖案,而主體結構則完全是鋼筋混凝土的,并配以現代化的照明、取暖和管道設施。這樣,校舍本身就象征著我們辦學的目的:保存中國最優秀的文化遺產。”

為了建設校園,司徒雷登聘請了美國建筑師亨利·墨菲主持設計。在最初的規劃中,他把燕園設計成紫禁城的縮影——為了在并不平整的基址上達成這個目的,他甚至曾經考慮過填平燕園中的部分水體。

但如此巨大的工程量顯然無法實現。在后來的設計中,原本作為中軸線收束的水塔被移到校園東南,并在后來被命名為“博雅塔”,成為了燕園地標。

1926年的夏天,司徒雷登進入知天命之年,新的燕大校園也基本建成,師生們開始陸續遷入新的校園。一些燕園現在的建筑,在那時就已經成型:古香古色的西門是校園的正門,高懸蔡元培題寫的“燕京大學”校匾。從校門步入,舉目遠眺,四處開闊明朗,眼前一座被命名為校友橋的小石橋橫跨在一泓湖水上,小湖左右各有一座小橋作為進出校門的主要通道。橋的正前方是校園主要的中心廣場,左右各有一座矗立的華表。

△燕大校園

1929年,畢業于燕大、之后又留校任教的冰心給未名湖上的一座三合院取了一個詩意的名字:臨湖軒,并請北京大學文學院院長胡適題寫了‘臨湖軒’三個大字,制成匾額懸掛在大廳。這座建筑很快就成為了燕園的標志。

燕大設立之初是一所以傳教為目的的教會大學,但司徒雷登對于對燕大的管理管理卻有著另外的想法。與父輩們相比,司徒雷登的理念有著高明之處。他說:“我所要求的是使燕大繼續保持濃厚的基督教氣氛和影響,而同時又使它不至成為(哪怕看起來是)宣教運動的一部分。”

為了達到這個目的,燕京大學采取的做法是:不強求學生加入宗教,不在學業上給立誓信教的人以優待,也不給拒絕信教的人制造障礙。燕京大學“必須是一所真正經得起考驗的大學,允許自由地講授真理”。甚至在1925年,燕大干脆把宗教課也改為了選修,同時規定學生在60個要求必修的學分中選修12個學分的中國文學和10個學分的中國歷史課程。

基于這樣的想法,燕大的基督化氛圍更多靠的是司徒雷登和教師們與學生之間的個人交往和人際關系,以及由此而營造出來的環境熏染和精神影響。在燕大學生人數較少的時期,司徒雷登能夠準確地說出任何一個學生的名字,后來學生逐漸增多,但是他依然努力做到這一點。

作為根植美國教會的大學,燕大在學術上吸收了西方的許多先進思想。燕大在中國大學中最早建立了績點學分制,規定學生在本科四年中必須修滿140~146個學分的課程才能畢業,不及格不允許參加補考。這種嚴格的制度一經執行,“第一年400多個學生中有93個被迫退學。” 就連與司徒雷登形影不離、對其幫助甚大的傅涇波在違反這一規定時,也被教務長洪業不留情面地辭退。

衰落與破滅

1946年6月24日,北京燕園里的臨湖軒頗為熱鬧——這一天是司徒雷登七十周歲生日。這是他從日寇的三年拘禁中重見天日之后的第一個生日,也是他在燕園度過的最后一個生日。

十天后,司徒雷登接受邀請,出任美國駐中國大使,試圖在古稀之年再為中美關系出一份力。在離開燕園前,他向燕京大學校委會遞交了請辭校長函。在這封辭函中他寫道:“你們諒已知悉我出任美國駐華大使的任命了,請允許我立即向你們保證,我之所以接受此項任命,完全是出于我確信此舉目前最符合我為之奉獻終身的燕京大學本身和其他有關方面利益……我希望能在一年或更短的時間里,可以從我的新職務上引退,重返我今天離開的地方。”

△司徒雷登

之后的事情就被寫進歷史:1949年8月10日,司徒雷登黯然回到華盛頓,標志著美國對華政策的徹底失敗。這時,他發現自己成為了美國對華措施的替罪羊,一篇《別了,司徒雷登》讓他和這片故土隔離開來。1962年,司徒雷登在美國去世,在遺囑中,他希望自己能夠被安葬在燕園。

但是,司徒雷登骨灰的返鄉之路格外艱難。作為“反面典型”,在國內政治氣氛緊張時,這位老人的遺囑完全不被考慮。80年代,在日益寬松的環境下,司徒雷登的骨灰輾轉回到中國。在準備葬入燕園時,卻受到許多北京大學學者的反對,最終只能不了了之。2008年,司徒雷登的骨灰被安放在杭州半山安賢園。

司徒雷登的離開給燕京大學帶來了致命打擊——從此以后,“帝國主義遺存”的帽子讓燕大的師生惶惶。1951年底,伴隨著抗美援朝的炮火,燕京大學的“思想改造工作”開始陸續開展。“當時那種政治氣氛下,很難再全面地去考慮美國人辦燕京大學在學術上還有貢獻,”當時運動的領導者張大中回憶,“都是盡量地以揭發的角度去看美國人在燕京大學做了什么壞事。”

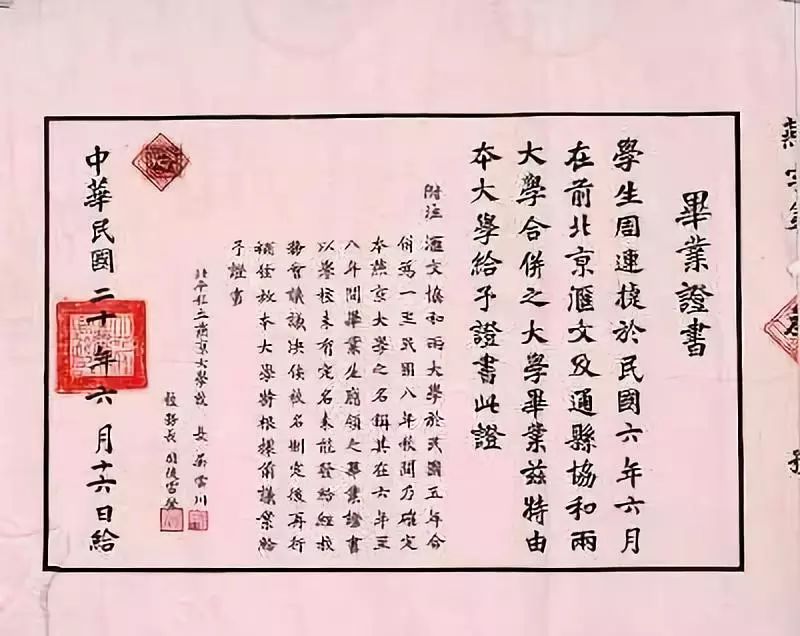

△燕京大學畢業證書

“思想改造”期間,學生停課持續了半年,哲學系教授張東蓀、校長陸志韋等知識分子受到批斗,被迫“悔罪”。

1952年暑假,在全國高校的知識分子思想改造告一段落,即將進行院系調整、迎接新任務的時候,黨中央和北京市委決定組織北大、清華、燕大三校的教師去青島休假。

在休假期間,燕大院系調整的消息傳來,大多數人留在新北大,也有一部分調到別的單位,有的參加組建新的學校,有的充實其他單位。燕京大學被一分為八,北京大學搬入燕園。

當時,燕大西語系教授巫寧坤剛剛從美國回來,就收到了調任南開大學的消息。他在自傳中回憶:“青島回來后不久,趙蘿蕤來訪,向我傳達本系教師分配情況。話一出口,趙就忍不住放聲哭了起來。” 巫明白她的心情,當初是她讓巫放棄芝加哥大學的博士學位和學術前程萬里來歸,而現在卻只能搖頭嘆息。

但實際上,當時燕大的學生對于燕大解散并沒有太過明顯的感情——經過半年的停課整頓,他們對復課感到興奮,無暇去顧及“母校情節”。

燕京背影

雖然在燕大在院系調整中解散時,燕大的學生并沒有表現出明顯的反對和抵觸,但隨著時間的推移,那些在燕園中的時光和母校情節在這些白發蒼蒼的老人心中逐漸復蘇。他們不時也會零散地回到燕園看一看,但除了感嘆物是人非之外也無可奈何。

這時,新華社的張貽與北京市體委的馬健行商量,可以利用新華社的大餐廳來組織同學聚會。經過籌劃,20多個燕大校友聚在一起。那是一次低調而又熱烈的聚會。以至于多年之后,人們都不能準確地記起聚會的日期。

談話中,大家都覺得,這樣的聚會,每年至少應該有一次。馬健行和張貽考慮,應該把散落在世界各地的燕京校友組織起來,成立校友會。不久,最初的校友會成立了,起初到會的只有當年的老師和學生幾十個人。從那以后,參加聚會的人像滾雪球一樣越來越多。

△燕京大學學生照片

這種自發的聚會一直持續到1984年。這年5月4日,北大在燕園舉行校慶和校友返校活動,同時設立北大校友聯絡處。燕京大學校友會和西南聯大校友會被分別納入進來,由北大校友會牽頭進行紀念活動。這一天,北京大學教授雷潔瓊在燕大時期修建的貝公樓門前宣布:燕京大學校友會正式成立。經過了32年的隱藏,燕大校友會再次新生。

這些年歲漸長的校友在聚會的時候,總不免要說到恢復母校的事情。早在八十年代,在民辦學校政策開始松動的時候,就有燕大人提出要恢復母校。倡議一出,各地燕大校友便群起響應。許多校友表示:如果能夠恢復母校,他們愿意出資。短短的幾個月,倡議者就集齊了一筆在當時看來是天文數字的善款。

于是,臨時組建的校友會開始多方奔走。既然無法在原校址恢復,就另尋他址。“哪怕是大學建不起來,建個學院也好啊。”北京大學教授、燕京大學校友張芝聯不無惋惜:“可是還是不行,當年被取消的十三所教會大學,都沒有恢復的希望。”

于是,燕大的校友們開始“曲線救國”。

1993年1月7日,經過校友會的努力,由北京市高教局批準,燕京大學北京校友會和北大分校合辦的燕京研究院成立。這是當年燕京研究院某種程度上的恢復。這所研究院的陣容前所未有:侯仁之、林庚、周汝昌、王鐘翰等人作為顧問,周一良作為名譽主任……

但是,恢復之后的燕京研究院只是一個培訓機構,嚴重缺乏再生力量,博學鴻儒的白發先生們沒有精力從事指導工作之后,“第二梯隊”無處尋找,研究院最后無疾而終。

不只是燕京研究院,燕大校友會本身也存在著“青黃不接“的問題。《燕大校友通訊》有個特殊的欄目叫《哲人其萎》,刊登著燕大校友去世的消息。最近兩年,出現在這個欄目里的燕大老人越來越多,甚至超過了整本篇幅的一半。“但沒有辦法,燕大也不會有新的校友了,后繼無人啊。”常駐校友會辦公室的負責人白蔭良老人感嘆。

△燕京大學校友返校

從校友會建立開始,位于北大的校友會總部每年都會組織燕大校友的返校。但近年來,因為燕大校友都已經年逾古稀,身體經不起舟車勞頓,這些聚會越來越少。

聚會有個不成文的傳統——大家都不會自己驅車趕來,而是乘坐像校車一樣的大巴。在大巴車上,這些風燭殘年的老人看起來有些沉默寡言——他們不知道這會不會是最后一次的校友聚會。有的老人跟著車里播放的燕京大學校歌輕聲哼唱:“雄哉、壯哉燕京大學,輪奐美且崇嚴……”他們就以這樣一種方式,活在過去的時光里。

參考資料

《燕京大學1919-1952》,陳遠,2013

《司徒雷登傳》,韓迪厚

《最后的燕大盛會》,陳遠,2009

圖片來自網絡

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司