- +1

講座︱吳小強:《日書》研究的回顧與前瞻

7月2日,華中科技大學歷史研究所舉辦第21期“國故新知”學術講座,題目為“《日書》研究的回顧與前瞻”,主講人為廣州大學檔案館館長吳小強教授。本次講座由歷史研究所副所長夏增民主持,武漢大學毋有江老師以及華中科技大學、華中師范大學等校研究生皆有出席。

(一)竹簡《日書》的發現與整理

吳小強教授首先指出,說到《日書》,過去學者只知《史記》有《日者列傳》,并未見過“日書”的記載。“日書”二字,首見于睡虎地秦簡“日書”簡中最后一支的背面,此后,此類出土文獻即均以《日書》命名。司馬遷在《史記·太史公自序》中說:“齊、楚、秦、趙為日者,各有俗所用。欲循觀其大旨,作日者列傳第六十七。”可見在司馬遷的時代,日者是一個很活躍的群體,他們的活動與當時人們的生活息息相關。這當然不是日者活動的開始,據《史記集解》中引《墨子》中“墨子之齊路見日者”之事,日者活躍的時間可上溯至春秋時期。

至于《日書》的發現,早在20世紀二三十年代,西北科學考察團就在居延漢簡中發現有關于“日忌”的內容;而最早發現的《日書》,是在1959年甘肅武威磨咀子6號東漢墓,墓內發現的竹簡中有幾枚《日書》及雜占殘簡,這說明東漢時期《日書》仍在被使用。不過,目前所知年代最早的《日書》,則是湖北江陵縣九店戰國楚墓竹簡《日書》,時間坐標約在戰國晚期早段,其內容較為簡略,主要作為數術書使用,但卻是非常重要的時間參照。

目前,出土或發現的簡牘《日書》約有20余種,時間跨度從戰國到東漢。其中最重要的是以下四種。

(1)九店楚簡《日書》

九店楚簡《日書》出土于1981-1989年發掘的湖北江陵九店公社雨臺大隊取土場第56號戰國楚墓。M56共出土竹簡205枚,共約2700字,其中一簡字數最多達57字。九店楚簡《日書》釋文經李家浩先生整理,發表于2000年中華書局出版的《九店楚簡》一書。

九店楚簡《日書》最重要的意義是提供了《日書》的年代坐標,將目前已知《日書》最早的年代確定在戰國晚期早段。

(2)睡虎地秦簡《日書》

1975年12月,湖北云夢縣城關西部睡虎地發掘12座秦代墓葬,其中第11號(M11)出土1155枚竹簡(另有殘簡80片),其中除了大家熟悉的《編年記》、《語書》、《秦律十八種》、《效律》、《秦律雜抄》、《法律問答》、《封診式》、《為吏之道》之外,還有《日書》甲乙種,《日書》共有423枚簡,約18000字。

1981年,文物出版社出版《云夢睡虎地秦墓》,圖錄與釋文中皆有《日書》甲乙種。這是秦簡《日書》的首次公布,但是沒有標點,內容也有錯訛。1990年9月,文物出版社又出版了睡虎地秦墓竹簡整理小組編訂的《睡虎地秦墓竹簡》,包含了睡虎地秦簡的圖版、釋文、注釋和語譯(未譯《編年記》、《為吏之道》、《日書》)。其中《日書》釋文的作者為于豪亮先生,由李學勤先生最后定稿。由于特殊的歷史背景,整理小組匯集了當時最優秀的學者,成員包括于豪亮、安作璋、朱思中、李學勤、李均明、高恒、唐贊功、陳抗生、張政烺、曾憲通、舒之梅、裘錫圭、劉海年、竇愛麗等,從而形成了《日書》整理的最好版本。

(3)放馬灘秦簡《日書》

1986年3月,甘肅省天水市北道區黨川鄉放馬灘林場1號秦代墓葬發掘出461枚竹簡,內容包括《日書》甲種、乙種和《志怪故事》3種。甲種《日書》有73枚簡,包括《月建》、《建除》、《亡盜》、《吉兇》、《禹須臾》、《人日》、《生日》、《禁忌》等8個章題。乙種《日書》共381枚簡,38個章題。從《志怪故事》7枚簡中第一枚“八年八月己巳”句,以及隨葬品均為戰國中期至晚期的器物推斷,放馬灘秦墓M1下葬時間當為秦始皇八年(公元前239年)以后(不過這個說法仍存爭議)。

1989年12月,甘肅人民出版社出版的《秦漢簡牘論文集》中刊載《天水放馬灘秦簡甲種日書釋文》與何雙全《天水放馬灘秦簡甲種日書考述》。2009年8月,甘肅省文物考古研究所編《天水放馬灘秦簡》在中華書局出版,其中公布了放馬灘秦簡《日書》甲乙兩種的全部圖版和釋文,但釋文仍沒有標點。放馬灘秦簡《日書》的整理雖不及睡虎地秦簡《日書》,但仍然是重要的《日書》版本。首先放馬灘秦簡《日書》較為完整,且出土于秦人的發源地,是秦人的《日書》,可與睡虎地秦簡《日書》進行對比研究。

(4)孔家坡漢簡《日書》

2000年3月,考古工作者在發掘湖北隨州城關東北孔家坡磚瓦廠第8號漢墓(M8)時,在墓主槨室頭箱兩側出土竹簡2組,分別為《日書》和《歷日》。另外還有木牘兩組4方,為《告地書》。《日書》放置在頭箱東北角,登記竹簡700余枚,保存狀況良好,發掘者推測原來竹簡有絹包裹,大致呈卷狀。

根據同出的《歷日》冬至日記載,確定“M8年代可訂為漢景帝后元二年即公元前142年。”根據所出木牘“庫嗇夫辟”及《告地書》“桃侯國丞萬告地下丞”之言,墓主名叫“辟”,曾任桃侯國庫嗇夫之職。在造紙術、印刷術尚未發明的當時,擁有《日書》、以《日書》陪葬,說明墓主人是日者的可能性很大。

孔家坡漢簡《日書》比睡虎地秦簡《日書》更加完整、詳細,同時加入了漢代要素,提供了漢代《日書》的標準版本。

這四部《日書》年代關系清晰,出土地點明確,內容體系都比較完整,研究價值極高。

《日書》出土的范圍很廣,北達內蒙古額濟納旗烽燧遺址,西至敦煌懸泉置遺址,東到連云港尹灣漢墓,南至長沙馬王堆漢墓,可以說囊括了漢代的中心區域。晏昌貴先生介紹了23種出土的《日書》,包括戰國楚簡2種,秦簡5種,漢代簡牘16種(見晏昌貴《簡帛日書的發現與研究》,陳峰主編《中國經濟與社會史評論》2011年卷,中國社會科學出版社2012年版,第1-26頁)。但實際上不止此數,尤其值得一提的是,2015年,江西省南昌市郊西漢海昏侯劉賀墓出土了約5000多枚竹簡,其中有與《日書》關系密切的數術類竹簡即有300余枚(見《文物》2018年第11期《江西南昌西漢海昏侯劉賀墓出土簡牘》)。

(二)《日書》研究回顧

2017年1月17日,張艷國在“簡帛網”發表《簡牘〈日書〉研究論著目錄》一文,統計了1976-2015年中外關于簡牘《日書》的研究論著,共計專著58部,其中“核心研究”:“《日書》的圖版發布與釋文整理”13部; “《日書》的諸學科研究”5部,“相關研究”專著40部,“研究論文”共1300余篇(不含未發表的碩士、博士學位論文和百余篇網絡論文)。其實,此前就有關于《日書》研究的綜述發表。其中較早的有臺灣東海大學吳福助所作《睡虎地秦簡十四年研究述評》(載《民國以來國史研究的回顧與展望研討會論文集》,臺灣大學歷史系1987年8月,又收入《睡虎地秦簡論考》,文津出版社1994年版),內中就包含有《日書》部分的述評。而最早評介《日書》的,則是林劍鳴先生的《曲徑通幽處,高樓望路時:評價當前簡牘〈日書〉研究狀況》(載《文博》1988年第3期);之后,劉樂賢在《睡虎地秦簡<日書>研究》(文津出版社1994年版)前言部分對《日書》研究進行了綜合考察,沈頌金《中日兩國學者研究秦簡〈日書〉評述》(載《中國史研究動態》1994年第4期)、張強(張銘洽、吳小強)《近年來秦簡<日書>研究評介》(載《文博》1995年第3期)也有所評述。

近些年來關于《日書》的研究綜述,則有李均明、劉國忠、劉光賢、鄔文玲等合著的《當代中國簡帛學研究(1949-2009)》上編《簡牘典籍》(中國社會科學出版社2011年版),晏昌貴《簡帛日書的發現與研究》、夏利亞《三十六年來〈睡虎地秦墓竹簡〉研究綜述》(載《古籍整理研究學刊》2013年第4期)以及晏昌貴、廉超的《簡帛數術的發現與研究:1949-2019》(載《華中師范大學學報》2019年第3期)。

以下就學者所做綜述的基礎上,對《日書》研究做一簡單回顧。

國內最早發表的有關《日書》的研究論文,是中山大學中文系曾憲通先生的《楚月名初探——兼談班固墓竹簡的年代問題》(載《中山大學學報》1980年第1期),其后是于豪亮先生。于先生在《秦簡〈日書〉記時、記月諸問題》(原載《云夢秦簡研究》,中華書局1981年版,第351-357頁;復載《于豪亮學術文存》,中華書局1985年版,第157-162頁)中指出,“‘日書’兩個字寫在乙種《日書》最后一支簡的背面,我們據此稱此書為《日書》”;并認為“《日書》是關于選擇日子吉兇的迷信書籍,其中有些迷信習俗一直到解放前都還在流行”。

于豪亮先生是一位非常杰出的古文字學家,李學勤先生在《紀念于豪亮同志》一文中高度評價了于先生整理睡虎地秦簡工作中的貢獻,尤其強調于先生整理、注釋兩種《日書》的篳路藍縷,同時撰寫論文,成為《日書》第一位研究者的開山之功,這是每一個《日書》研究者應當銘記的。

1982年,香港中文大學出版社出版饒宗頤、曾憲通所著《云夢秦簡日書研究》一書,這是探究《日書》數術體系的第一部論著,開啟了利用出土簡帛文獻研究秦漢數術的學術大門,也是《日書》研究的首部專著,影響深遠。

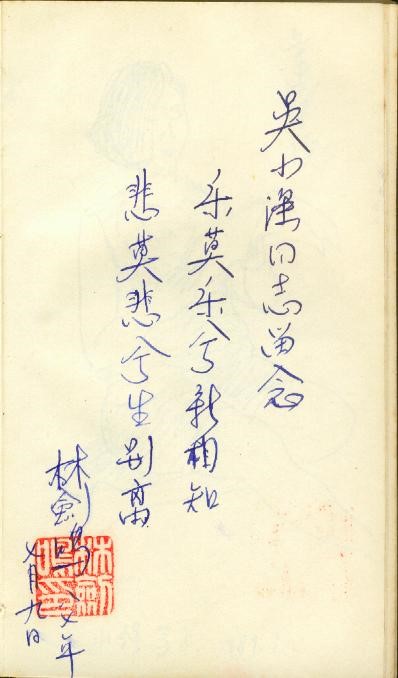

1985年,林劍鳴先生赴日本關西大學訪學,敏銳地注意到了日本學人對《日書》的研究。次年,林劍鳴先生在西北大學創辦“《日書》研讀班”,效法日本關西大學大庭脩教授主辦之“木簡研讀班”形式,對當時尚不為學術界所重視的睡虎地秦簡《日書》進行集體攻關研究,不久即發表《日書》研讀班的研究成果——《日書:秦國社會的一面鏡子》(載《文博》1986年第5期)。該文在于豪亮、李學勤、饒宗頤和曾憲通等學者研究的基礎上,第一次對《日書》進行了比較全面、系統的梳理探索,提出《日書》反映了秦國中下階層民眾的生活、生產現實的觀點,另外,在秦代社會史研究方面也提出了很多見解。

嗣后,林劍鳴先生《從秦人價值觀看秦文化特點》(載《歷史研究》1987年第3期)、《秦漢政治生活中的神秘主義》(載《歷史研究》1991年第4期)和研讀班成員的系列成果,產生了不小的學術影響,并帶動了學術界在更大范圍和更深層次上展開對簡牘《日書》的研究,而“研讀班”師生群體更是成為《日書》早期研究的一支重要力量。

舉辦《日書》研讀班,是林劍鳴先生生命后期的一項重要學術創新活動,他對此頗為在意。林先生在《秦簡〈日書〉校補》前言中寫到:“筆者1985年和1989年先后兩次去日本介紹《日書》研究情況時,曾與日本學者大庭脩、古賀登、工藤元男等討論過《日書》釋文中漏、誤的問題。1986年在國內也曾召集過有志于研究《日書》的青年學者舉辦研讀班,對釋文進行校補。現在,參加研讀班的諸位青年早已風流云散,有的在海外求學(碩士,黃曉芬),有的不知所往。”(載《文博》1992年第1期)

林劍鳴先生生于1935年,逝世于1997年1月25日晚20:30,享年僅61歲。林先生是秦漢史、法律史研究的大家,作為陳直先生的助手,繼承了陳直先生以考古資料印證傳世文獻的治學之法,所著《秦史稿》具有開拓性的學術意義,《秦漢史》歷經三十余年,至今仍是秦漢斷代史的代表作。黃留珠先生懷念林先生時曾講,“應該說,他是一位高瞻遠矚,具有超前意識的人。一名成功的學者,天賦固然重要,但勤奮更是立業之本。而林先生,正是一位勤奮不已的人。當年林先生在西北大學任職期間,我每次去他家時,總見他在伏案工作,甚至陰歷除夕也不例外。其精神感人至深。我自己每每以先生為榜樣,自勉自勵。”

吳小強教授憶及與林先生的交往,不僅贊嘆先生的大家風范和對后學的關照。吳教授強調,他和《日書》研讀班的諸位同學在《日書》研究方面有所心得和成就,都得益于《日書》研讀班和林先生的教導。

1993年,蒲慕州發表《睡虎地秦簡〈日書〉的世界》(載《“中央”研究院歷史語言研究所集刊》第62本第4分冊),該文共分8個部分,從社會與文化的角度對《日書》做了細致的分析。

2000年,李零在東方出版社出版《中國方術考》,其中第三章《楚帛書與日書:古日者之說》,對戰國秦漢時期秦簡《日書》的數術進行了梳理與討論。李零先生從數術書的角度提出,《日書》是反復使用的,也是提前設計好的、程序化的,不是占卜的實際記錄,故而認為《日書》幾千年來沒有變化,因此不能作為實錄史料利用。這一觀點有一定道理,但忽略了《日書》作為出土文獻的特殊性,正因為《日書》是出土文獻,而且其出土的時間、地點、文化層十分清晰,它提供了非常準確的時間坐標。因此,《日書》即使是提前設計好的,也是出土之前設計好的,不可能是出土之后設計好的,這是基本的史實。假定《日書》年代在秦始皇三十年,那么其內容也是在秦始皇三十年之前設計的,至于上溯至多早,則涉及到《日書》年代的問題。

而且,《日書》的形成是個動態的過程,是由日者代代傳抄的,在傳抄的過程中勢必會加入其所處時代的要素,換句話說,我們看到的秦代的《日書》必定有秦代的要素,不可能完全是秦代以前的。即使《日書》反復使用,提前設計,也是在出土年代之前,由于《日書》與時俱進的特點,其史料價值不能忽視。

李學勤先生曾發表《〈日書〉與秦、楚社會》(載《江漢考古》1985年第4期),其中引《論衡·譏日》篇“歲月之傳既用,日禁之書亦行。世俗之人委心信之,辯論之士亦不能定”一句,進而指出,“《日書》一類書籍非常盛行,為古代民間所常用”;也論證了《日書》作為史料的鮮活性。

同時,李學勤先生認為對《日書》的研究,至少可以從兩個方面展開。“一方面,是從數術史的角度考察。秦漢之世,數術流行,然而《漢書·藝文志》所錄數量龐大的數術著作幾乎已經全部佚失。現在幸能獲見秦簡《日書》這樣豐富的材料,使我們有可能系統了解數術的真相,對認識當時的思想文化無疑是有益的。另一方面,對《日書》的內容還可以作社會史的考察。《日書》雖系趨吉避兇的迷信,但所羅列的事項條文,卻能反映當時社會生活的不少情況。”(李學勤:《簡帛佚籍與學術史》,江西教育出版社2001年版,第136頁)

1994年,劉樂賢的博士學位論文《睡虎地秦簡日書研究》修改出版(文津出版社1994年版)。這是繼饒宗頤、曾憲通合著《云夢秦簡日書研究》之后第二部《日書》研究專著,也是在文獻學和數術史方面對《日書》用功最深的著作,頗多創見。

劉樂賢對《日書》的數術內涵進行了長期不懈的發掘與辨析,提出了不少新見,集中體現在他的另外兩部專著及多篇論文上,如《簡帛數術文獻探論》第二章《出土五行類文獻研究(上)——秦簡〈日書〉叢考》和第八章《相關傳世文獻新探》中的“《史記·日者列傳》新考”以及《戰國秦漢簡帛叢考》中“戰國秦漢〈日書〉研究”部分。

2000年,吳小強的《秦簡日書集釋》問世(岳麓書社2000年版),這是第三部《日書》研究專著,也是中國大陸地區公開出版的首部《日書》研究著作。此書匯總了此前有關《日書》的研究成果,收錄、整理了《日書》較好的版本,并將睡虎地秦簡《日書》翻譯成現代漢語,給初級研究者提供了入門級的資料。

2000年,胡文輝出版《中國早期方術與文獻叢考》(中山大學2000年版),其中收錄了作者《〈日書〉起源考——兼論春秋戰國時期的歷法問題》、《睡虎地秦簡中的楚〈日書〉》、《釋“歲”——以睡虎地〈日書〉為中心》、《放馬灘〈日書〉小考》、《居延新簡中的〈日書〉殘文》及《“人日”考辨》等相關文章,對《日書》進行了專題研究。

2003年,王子今《睡虎地秦簡〈日書〉甲種疏證》出版(湖北教育出版社2003年版),這是《日書》研究的第四部學術專著,也是大陸公開出版的第二部《日書》研究著作。作者在深入研究和廣泛利用的基礎上,集中對睡虎地秦簡《日書》進行周密細致的考證與注疏,頗有乾嘉樸學遺風。

此外,放馬灘秦簡《日書》的研究也取得了相當豐碩的成果。早期饒宗頤、林劍鳴、何雙全、鄧文寬、劉信芳、施謝捷、黃文杰、胡文輝和劉樂賢等學者先后都對放馬灘秦簡甲種《日書》釋文進行了校釋、研究。

近期代表性的著作有孫占宇的《放馬灘秦簡甲種日書校注》(中國文化遺產研究院編《出土文獻研究》,中華書局2011年版)和《天水放馬灘秦簡集釋》(甘肅文化出版社2013年版)以及孫占宇、魯家亮的《放馬灘秦簡及岳麓秦簡〈夢書〉研究》(武漢大學出版社2017年版)。

關于孔家坡漢簡《日書》研究,則有劉樂賢《釋孔家坡漢簡〈日書〉中的幾個古史傳說人物》(載《歷史研究》2010年第2期)和李零《中國最早的“升官圖”——說孔家坡漢簡〈日書〉的《居官圖》及相關材料》(載《文物》2011年第5期)等。

至于海外的《日書》研究。日本學者工藤元男在《日書》研究領域用功最深,成果最著。工藤先生的研究與中國學者有所不同,主要從三個角度關注《日書》:一是國家層面,二是社會層面,三是宗教。值得一提的是,道教雖公認起于東漢,工藤先生卻在《日書》中發現其中有些儀式與道教的一些儀式相類似,于是將《日書》和道教聯系起來。

《日書》研究的成果日益豐碩,以上回顧難免掛一漏萬,基本上僅做歷時性的梳理。

(三)《日書》研究的思考與前瞻

(1)對竹簡《日書》歷史文獻價值的再認識

我們一定要充分認識《日書》作為出土文獻的價值,出土文獻研究的最大優勢就是沒有受后代的干擾,《日書》的歷史文獻價值是不容忽視的,今天仍不能低估日書的史料價值。

(2)《日書》的基礎性研究

現在學界對于各版本《日書》的研究,在關注度和質量上都參差不齊,如睡虎地秦簡《日書》長期是《日書》研究的重點,而孔家坡漢簡《日書》則關注不夠;再如放馬灘秦簡《日書》的年代還有爭議。基礎性研究包括對文字的考證、文字的梳理、特別是對數術學、數術史體系的研究。對于數術史,要認識其流動性、多變性和復雜性,另外數術史源流很遠,這就涉及到《日書》的時代問題。胡文輝曾提出,《日書》出現在使用夏歷的時期,最早出現于戰國早期,完善于戰國中期,定型于戰國晚期,這一說法雖有道理,但仍有討論的空間。從目前來看,《日書》的內涵顯然不止包括戰國,而應往更高、更前的方向追溯。有人認為,《日書》在殷代已經出現,甚至更早。

(3)《日書》的多學科研究

對于《日書》的多學科研究,現在看到的有數術史、社會史、宗教學、天文學和哲學史等等,還有其他學科方法的介入,如統計學、社會學的社會分析、社會結構、社會控制的方法等。《日書》也是一種社會控制的手段,通過這種民俗的手段讓社會保持安定,讓老百姓的社會心理得到迎合。

(4)《日書》與中國傳統文化關系的研究

中國的傳統文化,儒釋道看到的多是上層,而《日書》和其他民間巫術則是下層那些“看不到的東西”,但這是中國傳統文化的基礎,特別是和中國傳統的道家、道教關系密切。

(5)《日書》的國際比較研究

比如中國《日書》的傳統是否同樣存在于古印度、古巴比倫、古埃及等文明當中,這種橫向比較也是很好的課題。

可以肯定的是《日書》以后還會有大量的發現,但其版本不會超過睡虎地秦簡和孔家坡漢簡《日書》的規模,將來有關《日書》的研究,仍會有很大的空間。

(本文由魯暢記錄整理,夏增民修訂,已經吳小強教授審閱)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司