- +1

良渚遺址成為新的世界遺產,“中華第一城”確證五千年文明史

良渚申遺成功后,復旦大學文物與博物館學系教授、曾兩次主持良渚博物院策展的當事人高蒙河對澎湃新聞(www.kxwhcb.com)表示,“國際學術界曾長期認為中華文明只始于距今3500年前后的殷商時期,良渚古城被列入世界遺產,這意味著中國文明起源和國家形成于距今五千年前,終于得到了國際承認。”

中國考古協會會長、故宮博物院原院長張忠培先生生前認為,良渚古城在國內獨一無二,其意義與價值可比殷墟,可稱為“中華第一城”。

據統計,本次世界遺產委員會會議有38處世界遺產申報項目接受審議,包括30處文化遺產、6處自然遺產、2處自然和文化混合遺產。中國有兩處世界遺產申報項目,“黃(渤)海候鳥棲息地(第一期)”申報世界自然遺產,“良渚古城遺址”項目申報世界文化遺產,兩個項目都成功獲準列入。

回溯良渚申遺之路,良渚考古始于1936年。1959年,以良渚遺址為命名地的良渚文化被確認。早在1961年,良渚遺址就被列為浙江省級文物保護單位,1996年良渚遺址群被國務院公布為第四批全國重點文物保護單位。1994年被國家文物局推薦列入中國《世界遺產名錄》預備清單。

2018年1月26日,良渚古城遺址申遺正式啟程,中國聯合國教科文組織全國委員會正式推薦“良渚古城遺址”作為2019年世界文化遺產申報項目。

實證中華五千年文明史

1936年,杭州良渚。一個名叫施昕更的年輕人的考古發掘,掀開了良渚遺址的一角,開啟了中華文明之光。此后歷經數十年搶救性發掘,良渚遺址出土了大量灰黑陶,玉琮、玉璧、玉鉞等玉器。2007年,300萬平方米的良渚古城重見天日,復雜的水利系統、成熟的稻作生產、統一的文化信仰、分化的社會階層等,呈現了一個文明古國的物質文明和精神世界,實證了中華五千年文明史。

2013年和2017年, 英國皇家科學院院士、劍橋大學著名考古學教授科林·倫福儒曾兩次實地考察良渚遺址,參觀良渚博物院,他認為“良渚遺址是中國大遺址保護的樣板”,并提出“良渚水壩遺址極可能為世界最早水壩”。“中國新石器時代是被遠遠低估的時代。良渚遺址的復雜程度和階級制度,已經達到了‘國家’的標準,這就是中國文明的起源”。

良渚博物院

良渚申遺成功后,復旦大學文物與博物館學系教授、曾兩次主持良渚博物院策展的當事人高蒙河對"澎湃新聞"記者表示,“國際學術界曾長期認為中華文明只始于距今3500年前后的殷商時期,因為河南安陽殷墟才發現了作為物質文明標識的金屬和文字,即青銅器以及銘刻有文字的甲骨文。因此,河南安陽殷墟遺址早已被列入了世界遺產。而今,良渚古城被列入世界遺產,這意味著中國文明起源和國家形成于距今五千年前,終于得到了國際承認。”

中國考古協會會長、故宮博物院原院長張忠培先生生前認為,良渚古城在國內獨一無二,其意義與價值可比殷墟,是中國同時期規模最大的城市,可稱為“中華第一城”。

早期城市文明的杰出范例

因良渚遺址命名的良渚文化,距今5300-4300年,持續發展約1000年,是中國長江下游環太湖流域一支重要的考古學文化。良渚文化空間分布主要為環太湖流域,面積約3.65萬平方公里。良渚文化有發達的犁耕稻作農業和以精美玉器、漆器等為代表的系統化、專業化的手工業。良渚文化以其高度發達的社會生產力、明顯分化的社會階層、凝聚力量的統一信仰、神王合一的權利體系,特別是出現了城市文明等現象分析,這一史前文化已具備了早期的國家形態。

良渚古城遺址作為良渚文化的權力與信仰中心,以建造于約3300-2300BC間的規模宏大的城址、功能復雜的外圍水利系統、分等級墓地(含祭壇)和等一系列相關遺址,以及以具有信仰與制度象征的系列玉器為主的出土物,揭示了中國新石器時代晚期在長江下游環太湖地區曾經存在過一個以稻作農業為經濟支撐的、出現明顯社會分化和具有統一信仰的區域性早期國家,并以其時間早、成就高、內容豐富而展現出長江流域對中華文明起源階段“多元一體”特征所作出的杰出貢獻。

良渚古城遺址城址區在空間形制上展現出的向心式三重結構——宮殿區、內城與外城,成為中國古代城市規劃中進行社會等級的“秩序”建設、凸顯權力中心象征意義的典型手法,揭示出長江流域早期國家的城市文明所創造的規劃特征,并在中國古代禮制社會的都城規劃中多次出現。

良渚古城遺址所展現的“水城”規劃格局與營造技術,反映了人們在濕地環境中創造的城市和建筑特色景觀,特別是作為城市的水資源管理工程,外圍水利系統在工程的規模、設計與建造技術方面也展現出世界同期罕見的科學水平,展現了5000年前中華文明、乃至東亞地區史前稻作文明發展的極高成就,在人類文明發展史上堪稱早期城市文明的杰出范例。

玉器的國度

除了城址、水利系統、分等級墓地(含祭壇)等不可移動的人工遺存外,以玉器為主的出土物作為可移動的人工遺存,同樣是良渚古城遺址遺產價值不可或缺的承載要素。

據介紹,良渚古城遺址的出土器物包括玉器、陶器、石器、漆器、竹木器、骨角器等,總量達1萬余件。其中,玉器主要作為隨葬品出土于分等級墓地,總數不少于7000件,材質以透閃石為主,器型包括玉琮、玉鉞、玉璧、三叉形器、冠狀飾、錐形器、玉璜、半圓形飾、柱形器、玉鐲、玉織具、玉紡輪等,以及圓雕的鳥、龜、魚、蟬等動物形玉器。

玉琮是最重要和最具代表性的玉器器類。這種內圓外方,蘊涵著“天圓地方”原始宇宙觀的筒形玉器,是良渚文化的原創器型,是對神人獸面紋所蘊含的神靈崇拜的重要載體。琮也是同時代輻射面最寬、影響力最強的玉器。

玉璧是良渚文化玉器中單位面積最大的器類,這種有孔的圓形玉器,不僅選材獨具特色,而且自早到晚體現出追求圓大和精致并重的器形變化趨勢,彰顯出其日益重要的地位。玉璧在后世演化為祭天的專用玉禮器,影響比琮更為深遠。

玉鉞也是良渚玉器中的重要器類,被認為是王權或軍事統帥權的象征物,主要出土于高等級的男性墓葬。反山十二號墓出土的象征王權的玉鉞,器身兩面都雕琢著凌駕于飛鳥之上的完整神人獸面紋飾,是“王權神授”的直白表露。

或繁或簡的神人獸面紋,是良渚玉器最主要的紋飾主題,也是神崇拜最直觀的表現。完整的神人獸面紋上部是頭戴羽冠的神人形象,中間是圓眼獠牙的猛獸的面目,下部是飛禽的利爪。這種人與獸復合、人在復合中處于顯要與主導地位的紋飾,展現了環太湖地區早期稻作文明階段的信仰特征。

良渚古城遺址重要遺址點介紹:

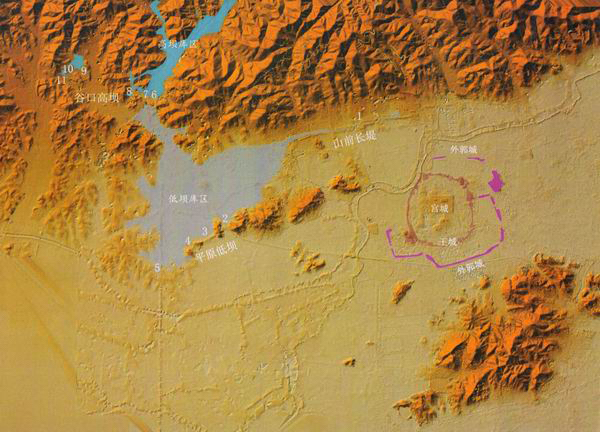

城址屬于良渚古城遺址的核心所在,也是展現遺產城市文明價值特征的主要載體;位于大遮山與大雄山之間的河網密集地帶。城址由宮殿區(39公頃)、內城(含宮殿區約280公頃)、外城(約351公頃)呈向心式三重布局組成,古河道貫穿其間。宮殿區居于城址中央,建有三座獨立的宮殿臺基,沙土廣場,大型糧倉及35座房屋基址,是良渚時期最高統治者居住和活動的主要場所。內城由墻體圍合,設8座水城門、1座陸城門;外城由17處斷續分布的臺地構成半閉合的外郭輪廓。城址周邊分布著大量同期遺存,城址外的同期遺存與城址形成城、郊分野的空間形態。

2.功能復雜的外圍水利系統

外圍水利系統為良渚古城建設之初統一規劃的城市水資源管理工程,由谷口高壩、平原低壩和山前長堤的11條人工壩體和天然山體、溢洪道構成。初步估算,整個水利系統形成面積約13平方公里的水庫,庫容量超過6000萬立方米,是中國迄今發現最早的大型水利工程遺址,也是目前已發現的世界上最早的堤壩系統之一。

水利系統在壩址選擇、地基處理、壩料選材、填筑工藝、結構設計等方面表現出較強的科學性,具有防洪蓄水、灌溉運輸、調節水系等多種功能,是東亞地區人類早期開發、利用濕地的杰出范例。

3.反山遺址

反山墓地是一處修建于人工特意營建的獨立高臺之上的高等級墓地,位于內城西北部,與莫角山相鄰。目前已發現11座墓葬,均為豎穴土坑墓,分南北兩排。等級最高的12號墓在南排居中,迄今所見的完整“神人獸面”神徽都出自該墓。

反山遺址出土器物包括玉、石、陶、象牙、嵌玉漆器等珍貴文物1200余件(組),玉器占90%以上,種類豐富,制作精良,許多雕有精細的紋飾。反山墓地出土隨葬品數量之多、規格之高、制作之精,為其他良渚文化所未見,是迄今所見等級最高的良渚文化墓地,推測應是王陵。

4.瑤山遺址

瑤山遺址位于城址外東北方向約5公里的一處山丘頂部,是一處祭壇和高等級墓葬的復合遺址,屬于良渚文化早期。瑤山祭壇是先于瑤山墓地和城址建造的重要祭祀遺址,頂部平整,平面呈方形,有里外三重土色,四周包有石坎,可能是用來祭祀天地、神靈、祖先,觀天象的場所。祭壇上共清理打破祭壇的13座良渚墓葬,均為豎穴土坑墓,分南、北兩排埋葬,其中南排居中的7號墓與北排居中的11號墓等級最高。出土隨葬品754件(組),其中玉器共出土678件(組)。

(本文部分圖文資料來自良渚遺址管委會,圖片版權歸原作者所有)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司